фт_лф_25

.pdfПневмония тяжелого течения-Амоксициллин/клавуланат в/в + макролин в/в / Цефотаксим в/в + макролид в/в /Цефтриаксон в/в + макролид в/в /Эртапенем в/в + макролид в/в

15. Нозокомиальные пневмонии. Этиопатогенез. Ранние и поздние вентиляторассоциированные пневмонии. Лечебная тактика. Меры по профилактике вентиляторассоциированных пневмоний.

Нозокомиальная пневмония - это пневмония, верифицированная клинически (боль в груди, кашель, физикальные признаки консолидации легочной ткани, лихорадка выше 380С, лейкоцитоз более 10109/л либо сдвиг лейкоцитарной формулы влево - более 10% палочкоядерных нейтрофилов), рентгенологически (появление на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки нового инфильтрата), и микробиологически (обнаружение возбудителя в диагностическом титре), признаками, зарегистрированными через 48 часов и позже с момента госпитализации, при исключении инфекций, которые находились в инкубационном периоде на момент поступления.

Этиология госпитальной пневмонии Спектр возбудителей сильно зависит от особенностей и профиля стационара (отделения) Однако самыми распространенными являются:

●Enterobacteriaceae (25-35%)

●Pseudomonas aeruginosa (25-30%)

●S. aureus (15-35%)

Вусловиях стационара резервуаром возбудителей пневмонии являются сами больные, медицинский персонал и окружающая больного среда, в частности дыхательная аппаратура, лекарственные вещества и дезинфицирующие растворы. Известно, что после госпитализации слизистые дыхательных путей пациентов заселяют резистентные к антибиотикам штаммы микроорганизмов. Основными путями инфицирования являются аэрозольный (экзогенный) и гастроэзофагальный (эндогенный) пути контаминации нижних дыхательных путей. У больных нозокомиальной пневмонией отмечается высокая летальность, несмотря на использование мощных противомикробных препаратов широкого спектра действия и методов лечения, нормализующих гомеостаз, воздействующих на иммунную систему и модулирующих воспалительный процесс в легочной ткани. При ведении больных с внутрибольничной пневмонией необходимо выявлять факторы, связанные с высоким риском летального исхода (особенности клинического статуса больного, особенности микрофлоры в конкретном лечебном учреждении).

Вентиляционные пневмонии - это пневмонии, возникшие у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранние:Микрофлора полости рта и верхних дыхательных путей:

●Str.pneumonia

●H.influenzae

●Staf.aureus

Поздние

Госпитальные штаммы:

●Pseudomonas aurеgenosa

●Acinobacter spp.

●Staf.aureus

●Enterobacteriacia

Лечение

●При ранних вентиляционных пневмониях (без предшествующей антибиотикотерапии) назначают ингибиторозащищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам, тикарциллин/клавуланат) или цефуроксим. Цефалоспорины III поколения и аминогликозиды являются альтернативными препаратами. При выборе антибиотика учитывается предшествующая терапия. Если проведение ИВЛ начато с 3–4-х суток пребывания в стационаре, выбор антибиотика определяется алгоритмом его назначения при нозокомиальных пневмониях.

●При поздних вентиляционных пневмониях назначают ингибиторозащищенные антисине-гнойные пенициллины (тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам) или цефалоспорины III–IV поколений с антисинегнойной активностью (цефтазидим, цефоперазон, цефепим) с аминогликозидами (нетилмицин, амикацин).

●Альтернативными препаратами являются карбапенемы (имипенем, меропенем).

Профилактика:

●Соблюдение принципов гигиены:

●Строгое соблюдение правил мытья рук медицинским персоналом, применение асептических техник при отсасывании и других процедурах, связанных с ИВЛ.

●Профилактика аспирации:

●Поддержание полусидячего или сидячего положения пациента (30-45 градусов) при ИВЛ, что снижает риск аспирации содержимого желудка в дыхательные пути.

●Рациональная антибактериальная терапия:

●Применение антибиотиков только при наличии показаний и с учетом чувствительности возбудителя, избегание широкого применения антибиотиков.

●Оптимизация ухода за пациентом:

●Своевременная санация надманжетного пространства, адекватное увлажнение дыхательных путей, поощрение ранней подвижности.

●Отказ от рутинной смены контуров аппарата ИВЛ и эндотрахеальных трубок: Регулярная смена контуров не доказана как способ снижения ВАП.

●Использование селективной деконтаминации: Использование местных антибиотиков для деконтаминации ротоглотки может быть рассмотрено, но необходимо учитывать риск развития резистентности и отсутствие доказательств снижения смертности.

●Использование покрытых интубационных трубок: Данный метод также может использоваться для защиты от колонизации микроорганизмами.

16.Здоровьесберегающие технологии как профилактика хронической обструктивной болезни легких. Профилактика:

Отказ от курения: Курение - основной фактор риска развития ХОБЛ. Отказ от курения является ключевым шагом в профилактике и замедлении прогрессирования заболевания.

Здоровый образ жизни:

●Правильное питание: Предпочтение следует отдавать цельнозерновым продуктам, фруктам и овощам, которые снижают выработку углекислого газа.

●Регулярная физическая активность: Дозированные нагрузки помогают тренировать дыхательные мышцы и улучшают функциональное состояние легких.

●Избегайте контакта с аллергенами: Воздействие пыли, шерсти животных, химических веществ

может спровоцировать обострение ХОБЛ.

Вакцинация: Ежегодная вакцинация против гриппа и периодическая вакцинация от пневмококковой инфекции помогают снизить риск развития респираторных инфекций, которые могут усугубить ХОБЛ. Защита от вредных веществ: При работе на вредных производствах необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться респираторами для защиты от пыли и других вредных веществ.

Ранняя диагностика: Если вы курите или у вас есть предрасположенность к ХОБЛ, рекомендуется проходить регулярные обследования, чтобы выявить заболевание на ранних стадиях.

Модуль – системные заболевания соединительной ткани.

1.Ревматоидный артрит. Этиология, основные патогенетические механизмы. Классификация ревматоидного артрита. Критерии EULAR при подозрении на ревматоидный артрит. Клинические симптомы классического варианта дебюта ревматоидного артрита.

Ревматоидный артрит – аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся развитием хронического эрозивного артрита (синовита) и системным воспалительным поражением внутренних органов.

Этиология – неизвестна. Предраспологающие факторы:

1.Генетическая предрасположенность – HLA DR4 и Dw4;

2.Хронические очаги инфекции;

3.Гормональная перестройка организма;

4.Пищевая аллергия;

5.Предшествующие травмы суставов;

6.Длительное воздействие влажного холода и физическое перенапряжение.

Патогенез РА:

1.В основе – генетически детерминированные аутоиммунные процессы, возникающие из-за дефицита Т- супрессорной функции лимфоцитов под влиянием неизвестного этиологического фактора. В дебюте процесса характерна АГ-специфическая активация Т-хелперов с гиперпродукцией провоспалительных (ФНО - важнейший фактор, ИЛ-1, ИЛ-8 и др.) и относительным дефицитом противовоспалительных (ИЛ-4 и др.) медиаторов, стимуляция В-лимфоцитов синовии с синтезом ревматоидного фактора – измененного IgМ, иногда IgG или IgA к фрагменту IgG собственных тканей (является аутоантигеном)

2.Повреждение сустава начинается с воспаления синовиальной оболочки (синовита), продуцирующей синовиальную жидкость, затем из-за аутоиммунного воспаления формируется панус – грануляционная ткань, происходящая из воспаленной синовиальной оболочки, состоящая из активно пролиферирующих фибробластов, макрофагов, лимфоцитов и очень богатая сосудами; панус интенсивно растет, прорастает в хрящ и разрушает его с помощью ряда ферментов

3.Хрящ постепенно разрушается и исчезает, происходит его замена грануляционной тканью с развитием анкилоза, деформации сустава, формированием эрозий костей (узур), воспалением околосуставных тканей.

Клинические формы:

1.Острый олигоили полиартрит с системными проявлениями (фебрильная лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия);

2. Моно-, олигоартрит коленных или плечевых суставов с последующим быстрым вовлечением в процесс мелких суставов кистей и стоп; 3.Острый моноартрит крупных суставов, напоминающий септический или микрокристаллический артриты.

4.«Палиндромный ревматизм» - рецидивирующие атаки острого симметричного полиартрита суставов кистей, реже коленных и локтевых суставов, длятся несколько часов или дней и заканчиваются полным выздоровлением.

5.Острый полиартрит у лиц пожилого возраста с множественным поражением мелких и крупных суставов, выраженными болями, диффузным отеком и ограничением подвижности суставов (RS3PE – ремитирующий серонегативный симметричный синовит с «подушкообразным» отеком).

Критерии EULAR клинического подозрения на РА для врачей общей практики.

●Наличие ≥ 3 припухших суставов;

●Вовлечение пястно- и плюснефаланговых суставов («+» симптомы «сжатия»);

●Утренняя скованность > 30 минут.

Клиника ревматоидного артрита.

Симметричная припухлость проксимальных межфаланговых и пястнофаланговых суставов – классический вариант начала ревматоидного артрита.

Симптомы (при осмотре):

-«Шея лебедя» - сгибательная контрактура пястно-фаланговых суставов с переразгибанием в проксимальных и сгибанием в дистальных межфаланговых суставах.

-«Пуговичная петля» - сгибательная контрактура проксимального и переразгибание дистального межфалангового суставов (положение пальца при застегивании пуговицы).

-Подвывихи пястно-фаланговых суставов с отклонением пальцев в локтевую сторону (ульнарная девиация)

– кисть в виде плавника моржа.

-Genus valgum.

-Ревматоидная стопа.

Общие проявления РА:

●Лихорадка;

●Анемия;

●Потеря веса;

●Атрофия мышц;

●Остеопороз;

●лимфаденопатия;

●Увеличение печени и селезенки.

2.Варианты дебюта ревматоидного артрита. Лабораторная и инструментальная диагностика ревматоидного артрита. Оценка активности заболевания.

Дебюты:

Мелкие суставы кистей: Наиболее типично поражение проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых суставов.

Суставы |

запястья |

Стопы |

|

Крупные суставы: В дебюте могут быть поражены коленные суставы и лодыжки. |

|

Симметричное поражение: Характерно симметричное поражение суставов кистей и стоп. |

|

Атипичные варианты дебюта:

Моноартрит коленного сустава: В некоторых случаях заболевание может начаться с поражения только одного коленного сустава.

Ревматическая полимиалгия: У пожилых пациентов может начаться с болей и скованности в мышцах плечевого и тазового пояса, а артрит присоединяется позже

Лабораторные изменения при РА.

1)Общий анализ крови:

▪Анемия – хронического воспаления, железодефицитная;

▪Лейкоцитоз, лейкопения (нейтропения),

▪Тромбоцитоз, тромбоцитопения,

▪Увеличение СОЭ – один из важнейших показателей активности.

2)Биохимический анализ крови

▪Увеличение С-РБ;

▪Снижение альбумина;

▪Увеличение гамма-глобулина, фибриногена;

▪Ревматоидный фактор (РФ);

▪Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП);

▪Антитела к циклическому модифицрованному виментину (aMCV);

▪Антинуклеарный фактор (30-40% случаев, при тяжелом течении).

3)Синовиальная жидкость.

-Низкая вязкость;

-Рыхлый муциновый сгусток;

-Лейкоцитоз (более 6х109);

-Нейтрофилез (25-90%);

-РФ;

-Рагоциты.

Инструментальная диагностика: рентген, МРТ

Рентгенологические стадии РА.

I стадия |

II стадия |

|

|

III стадия |

IV стадия |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

-Околосуставной |

-То же, что в I стадии |

- То же, что в II стадии (умеренный |

- То же, что в |

||||||||

остеопороз; |

(умеренный |

|

(выраженный) |

околосуставной |

IIIстадии; |

||||||

-Сужение суставных |

(выраженный) |

|

остеопороз, |

|

множественные |

-Единичные |

|||||

щелей в отдельных |

околосуставной |

|

кистовидные |

|

просветления, |

(множественные) |

|||||

суставах; |

остеопороз, |

|

сужение суставных щелей); |

костные анкилозы; |

|||||||

-Единичные |

множественные |

|

-Множественные эрозии; |

-Субхондральный |

|||||||

кистовидные |

кистовидные |

|

-Множественные |

выраженные |

остеосклероз. |

||||||

просветления. |

просветления, |

|

деформации костей; |

|

|||||||

|

|

сужение |

суставных |

-Подвывихи и вывихи суставов. |

|

||||||

|

|

щелей); |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-Единичные эрозии. |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Активность болезни |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

|

|

2 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Боль ВАШ (см) |

|

0 |

0-3 |

|

|

4-6 |

|

7-10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Утренняя |

|

нет |

30-60 |

|

Более 12 |

В течение |

|

|

|||

скованность |

|

|

|

|

|

часов |

|

дня |

|

|

|

(мин.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СОЭ (мм/ч) |

|

5-15 |

16-30 |

|

|

31-45 |

|

> 45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СРБ |

|

≤ 1 |

≤ 2 |

|

|

≤ 3 |

|

³ 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Особые клинические формы ревматоидного артрита: синдром Фелти. Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых. Большие и малые критерии болезни.

Синдром Фелти: Это редкая форма ревматоидного артрита, которая часто развивается у людей старше 4050 лет. Кроме характерного артрита, для синдрома Фелти типично снижение количества лейкоцитов в крови, особенно нейтрофилов, и увеличение селезенки.

Клинически проявляется болью, припухлостью и скованностью в суставах, слабостью, усталостью, лихорадкой, кожными высыпаниями, сухостью во рту и глазах.

Лабораторная диагностика включает анализ крови, анализ мочи, оценку показателей воспаления (СРБ, СОЭ).

Инструментальные методы: рентген суставов, УЗИ селезенки, при необходимости - биопсия костного мозга.

Осложнения включают разрыв селезенки, портальную гипертензию, желудочно-кишечные кровотечения, амилоидоз, инфекции.

Болезнь Стилла у взрослых: Это редкое, системное заболевание, часто начинающееся в юности или ранней взрослой жизни. Характеризуется высокой температурой, артритом, характерной сыпью и увеличением лимфоузлов, а также возможной спленомегалией и лихорадкой.

Клиническая картина включает ежедневную лихорадку, часто с подъемами температуры выше 39°C, артралгии или артрит, кожную сыпь розового или лососевого цвета, а также другие симптомы, такие как боль в горле, лимфаденопатия и увеличение печени и селезенки.

Лабораторно и инструментально диагностика включает анализ крови (повышение лейкоцитов, СОЭ, С- реактивный белок), исключение других заболеваний, рентген суставов, УЗИ мягких тканей, МРТ и при необходимости биопсию костного мозга.

Осложнения болезни Стилла включают поражение суставов, развитие миокардита, амилоидоза и, в редких случаях, гематофагоцитарного синдрома (ГФС).

Диагностические критерии РА американской коллегии ревматологов (1987г.) Диагноз РА ставится при наличии не менее 4 критериев:

●Утренняя скованность не менее часа

●Артрит 3 и более суставов

●Артрит суставов кистей (ПФС, ПМФС запястье)

●Симметричный артрит

●Ревматоидные узелки

●РФ (ревматоидный фактор)

●Типичная рентгенологическая картина: эрозии или околосуставной остеопороз в суставах кистей и

стоп.

Критерии 1-4 должны сохраняться не менее 6 недель.

4. Лечение ревматоидного артрита. Основы вторичной профилактики ревматоидного артрита, как основа здоровьесбережения пациентов. Место лечебной физкультуры в лечении ревматоидного артрита. Основные группы препаратов для медикаментозной терапии ревматоидного артрита.

Профилактика:

1)Первичная:

●Снижение воздействия факторов риска: Укрепление иммунитета через закаливание, физическую активность, витамины (после консультации с врачом), прогулки на свежем воздухе.

●Предотвращение травм и падений: Избегать травмоопасных видов спорта, носить удобную обувь, соблюдать осторожность при передвижении.

●Здоровый образ жизни: Правильное питание, достаточный сон, избегание стрессов и переохлаждений.

●Своевременное лечение сопутствующих заболеваний: Инфекционные и другие заболевания

могут быть триггерами ревматоидного артрита. 2)Вторичная профилактика:

●Предупреждение обострений: Соблюдение режима дня, избегание высоких нагрузок, правильное питание, отказ от вредных привычек.

●Раннее выявление осложнений: Регулярные профилактические осмотры у ревматолога, сдачу крови и инструментальное обследование.

●Диспансерный контроль: Регулярные консультации с врачом, выполнение его рекомендаций, мониторинг состояния здоровья.

●Подавление персистирующей инфекции: Лечение инфекционных заболеваний, которые могут способствовать обострению артрита.

Место ЛФК в лечении ревматоидного артрита:

Улучшение подвижности: ЛФК помогает восстановить и сохранить диапазон движений в суставах, предотвращая их уплотнение и деформацию.

Снятие боли и воспаления: Упражнения в воде (гидротерапия) и другие методы ЛФК могут облегчить симптомы артрита, такие как боль и скованность.

Укрепление мышц и связок: ЛФК помогает укрепить мышцы, окружающие суставы, что улучшает их стабильность и снижает риск травм.

Повышение качества жизни: Лечебная физкультура позволяет пациентам с ревматоидным артритом вести активный образ жизни, заниматься повседневными делами и сохранять душевное равновесие. Индивидуальный подход: Программа ЛФК должна быть разработана специалистом, учитывающим особенности заболевания, состояние пациента и его возможности.

Примеры упражнений ЛФК при ревматоидном артрите:

Гидротерапия: Упражнения в воде под контролем физиотерапевта, которые помогают снизить нагрузку на суставы и улучшить подвижность.

Упражнения на диапазон движений: Разгибание и сгибание суставов, вращения, растяжка. Упражнения на укрепление мышц: Подтягивание ног, разведение рук в стороны, плавание.

Упражнения на дыхание и расслабление: Упражнения, которые помогают снизить стресс и улучшить общее состояние.

Лечение:

Немедикаментозная терапия.

-Избегать воздействия провоцирующих факторов (инфекции, стресс и др.)

-Отказ от курения и приема алкоголя

-Поддержание идеальной массы тела

-Сбалансированная диета

-ЛФК

-ФТЛ (УЗ, лазеротерапия, УВЧ, СМТ и др.)

-Ортопедические приспособления (ортезы, бандажи, стельки, корсеты, обувь, опора и др.)

-Санаторно-курортное лечение (в стадию ремиссии или при минимальной активности)

Оказывают умеренное и кратковременное анальгезирующее действие Не влияют на прогрессирование заболевания!

Медикаментозная терапия.

Симптоматическая: |

Иммунопатогенетическая: |

Цели: уменьшение боли, |

Цели: снижение активности иммунного воспаления, |

восстановление функции |

снижение активности прогрессирования РА, торможение |

|

суставной деструкции |

НПВС, ГКС |

Базисные препараты – БПВП |

|

|

НПВП

●Неселективные: диклофенак 75-100 мг/сут

●Селективные: мелоксикам 7,5-15 мг/сут; нимесулид 200-400 мг/сут; целлекоксиб 200-400 мг/сут

Глюкокортикостероиды в терапии РА

1)пульс-терапия – введение ударных доз ГКС в течение 3 дней

●Дексамед 20-40 мг

●Метипред 250-500-100 мг

Применяется при: резистентный к лечению РА; угрожающий жизни васкулит; восстановление функциональных способностей пациента

После проведения пульс-терапии обязательно назначение ГКС 1 табл. per os ежедневно!

2) длительное применение низких доз (5-10 мг/сут. преднизолона)

Применяется для: индуцирования клинической ремиссии; замедления деструкции суставов; подавления воспалительной активности в период до развития эффекта БПВП (bridge – терапия).

3)лечение системных проявлений

-Перикардит или плеврит – 1 мг/кг

-Итерстициальные заболевания легких – 1,0 – 1,5 мг/кг

-Синдром Фелти – 30-40 мг/сут.

4)внутрисуставное введение ГКС (дипроспан, кеналог)

Применяется: в начале базисной терапии при высокой местной активности 1-2 суставов, либо при обострении; при наличии противопоказаний для базисной терапии, в качестве временного паллиативного метода

Принципы базисной терапии:

1.Раннее назначение (3 месяца от начала заболевания)

2.Длительное применение (даже при достижении ремиссии)

3.Начало лечения с наиболее эффективных БПВП

4.Отсутствие эффекта конкретного препарата (< 20%-ного улучшения) →

замена на другой БПВП 5. Частичный эффект (20-50% улучшения) → добавить БПВП

Базисные препараты первой линии:

•метотрексат

•лефлуномид (арава)

•сульфасалазин

Базисные препараты второй линии

Применяются при неэффективости или непереносимости препаратов 1-ой линии.

-Азатиоприн

-Циклофосфан

-Хлорбутин (лейкеран)

-Хинолиновые препараты (делагил, плаквенил)

-αД-пенициламин

-Циклоспорин-А

-Соли золота (кризанол тауредон)

5. Лечение ревматоидного артрита по принципу «treat to target». Базисная терапия. Место ГИБП в лечении ревматоидного артита. Алгоритм успеха в лечении ревматоидного артрита. Оценка эффективности терапии.

Медикаментозная терапия.

Симптоматическая: |

Иммунопатогенетическая: |

Цели: уменьшение боли, |

Цели: снижение активности иммунного воспаления, |

восстановление функции |

снижение активности прогрессирования РА, торможение |

|

суставной деструкции |

НПВС, ГКС |

Базисные препараты – БПВП |

|

|

Принципы базисной терапии:

1.Раннее назначение (3 месяца от начала заболевания)

2.Длительное применение (даже при достижении ремиссии)

3.Начало лечения с наиболее эффективных БПВП

4.Отсутствие эффекта конкретного препарата (< 20%-ного улучшения) → замена на другой БПВП

5.Частичный эффект (20-50% улучшения) → добавить БПВП

Базисные препараты первой линии:

•метотрексат

•лефлуномид (арава)

•сульфасалазин

Базисные препараты второй линии

Применяются при неэффективости или непереносимости препаратов 1-ой линии.

-Азатиоприн

-Циклофосфан

-Хлорбутин (лейкеран)

-Хинолиновые препараты (делагил, плаквенил)

-αД-пенициламин

-Циклоспорин-А

-Соли золота (кризанол тауредон)

Виды ГИБП, применяемых при РА:

●Ингибиторы ФНО-α: Ифроксемаб, Адалимумаб, Этанерцепт, Голимумаб.

●Ингибиторы Т-клеточного взаимодействия: Атагрумаб, Атагамумаб, Адамумаб.

●Блокаторы интерлейкина-6: Трасигумаб, Тилигумаб, Цигумаб.

●Блокаторы интерлейкина-1: Анрацизмаб, Авакамаб, Бевацизмаб.

●Блокаторы В-клеток: Олигумаб, Ратигумаб, Палацизмаб.

Алгоритм:

●Раннее начало лечения

●Достижение ремиссии

●Медикаментозное лечение

●Немедикаментозное лечение

○Физиотерапия

○Психологическая поддержка

○Здоровый образ жизни

●Регулярный контроль

6.Внесуставные проявления ревматоидного артрита. Выявление сердечно-сосудистого риска у больных ревматоидным артритом, профилактика сердечно - сосудистых осложнений у пациентов с ревматоидным артритом, как основа здоровьесбережения пациентов.

Внесуставные (системные) проявления.

Ревматоидные узелки – очаг фибриноидного некроза, окруженный палисадообразно расположенными макрофагами, лимфоцитами, плазматическими клетками.

Ревматоидные узлы в легких - асимптоматичны; размеры 1-8 см; располагаются преимущественно по периферии. Возможно формирование бронхо-плевральной фистулы с развитием пневмоторакса или кровохарканья. Для подтверждения диагноза необходима биопсия.

Ревматоидный васкулит – воспалительная инфильтрация в сочетании с признаками деструкции стенки сосуда (фибриноидный некроз с периваскулярной инфильтрацией). Характерно поражение сосудов среднего и мелкого калибра.

- Кожный васкулит (язвенно-некротический васкулит, инфаркты ногтевого ложа, дигитальный артериит).

-Сетчатое ливедо, ливедо-ангиит.

-Язвенно-некротический васкулит.

Плеврит. Чаще протекает бессимптомно, но может сопровождаться болями, одышкой, реже – кашлем. Может быть односторонним или двусторонним, полностью исчезать, рецидивировать или персистировать в течение многих месяцев.

При исследовании экссудата выявляется ревматоидный фактор, высокое содержание белка, низкая концентрация глюкозы.

Фиброзирующий альвеолит – усиление и деформация легочного рисунка с обеих сторон, преимущественно в области нижних отделов легочных полей; понижение прозрачности легочных полей по типу матового стекла. КТ легких: распространенные изменения по типу «матового стекла», утолщение междольковых перегородок, небольшое расширение бронхов, уменьшение объема нижних долей легких.

Заболевания сердца:

−Перикардит;

−Миокардит;

−Эндокардит;

−Коронарный артериит;

−Гранулематозный аортит.

Поражение глаз (склерит, эписклерит) – локальные боли и покраснение глаза.\

Синдром Шегрена – хроническое воспаление экзокринных желез, преимущественно слюнных и слезных, с признаками их секреторной недостаточности.

Нейропатия: мононеврит, полинейропатия.

Гломерулонефрит. Наиболее распространенный вариант почечной патологии при РА; При исследовании биоптатов почек у больных РА с признаками почечной патологии мезангиальный

гломерулонефрит выявляется в 35-60% (амилоидоз – в 20-30%). Имеет доброкачественное течение и, в отличие от амилоидоза, не приводит к развитию почечной недостаточности.

7. Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. Современные диагностические критерии. Системная красная волчанка – системное аутоиммунное заболевание неустановленной этиологии, в основе которого лежит генетически обусловленное несовершенство иммунорегуляторных процессов, приводящее к неконтролируемой продукции широкого спектра аутоантител к различным компонентам ядра и формирование иммунных комплексов, вызывающих иммунокомплексное хроническое воспаление в тканях многих органов.

Этиология.

1.Хроническая вирусная инфекция: РНК-вирусы; ДНК-вирусы; Ретровирусы.

2.Генетическая предрасположенность,

3.Гормональные факторы.

Факторы риска:

▪УФО;

▪Бактериальные, вирусные инфекции;

▪Лекарственные средства (гидролазин, прокаинамид, антибиотики, сульфаниламиды);

▪Стрессы, операции;

▪Переохлаждение.

Звенья патогенеза:

1.Поликлональная (В-клеточная) активация иммунитета;

2.Дисфункция Т-лимфоцитов (гиперфункция Т-хелперов, дисфункция Т-супрессоров);

3.Гиперпродукция цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10);

4.Дефект апоптоза лимфоцитов.

Критерии диагностики системной красной волчанки (американская ассоциация ревматологов, 1982

г.):

1.Эритема на щеках, под скуловыми выступами;

2.Дискоидная сыпь;

3.Фотосенсибилизация;

4.Эрозии и язвы полости рта или носоглотки;

5.Артрит (неэрозивный, двух и более суставов);

6.Серозит – плеврит или перикардит;

7.Поражение почек – персистирующая протеинурия > 0.5 г/л, цилиндрурия;

8.Поражение ЦНС – судороги и психозы;

9.Гематологические нарушения – гемолит. анемия, Leuили Tr-пения;

10.Наличие АТ к ДНК или анти-Sm, или АФС;

11.Наличие АНФ.

Диагноз устанавливается при наличии 4 и более критериев.

8. Системная красная волчанка. Классификация болезни по течению и степени тяжести. Варианты течения СКВ.

Классификация (В.А. Насонова, 1972, 1989):

1.Острое течение СКВ:

▪Внезапное начало;

▪Мультиорганность поражения жизненноважных органов в течение 6 месяцев;

▪Значительная иммунологическая активность;

▪При неадекватном лечении продолжительность жизни не более двух лет;

▪Возможно достичь ремиссии.

2.Подострое течение СКВ:

▪Постепенное начало;

▪Волнообразность течения;

▪Поражение почек в течение первого года болезни;

▪Прогноз благоприятный при адекватной терапии.

3.Первично-хроническое течение СКВ:

▪Часто преобладает один синдром;

▪Характерен синдром Рейно;

▪Небольшая протеинурия;

▪ Прогноз благоприятный.

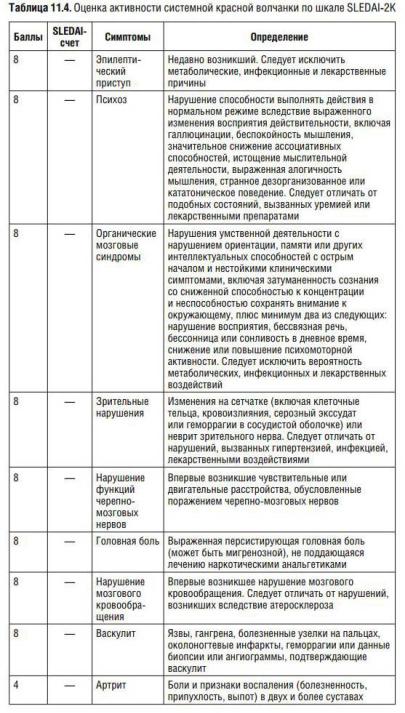

Активность СКВ оценивается по шкале SLEDAI-2K:

●Отсутствие активности: 0 баллов.

●Низкая активность: 1-5 баллов.

●Умеренная активность: 6-10 баллов.

●Высокая активность: 11-19 баллов.

●Очень высокая активность: более 20 баллов.

По степени тяжести СКВ можно разделить:

●Легкое или умеренное течение: Лихорадка, артрит, плеврит, перикардит, сыпь.

●Тяжелое течение: Гемолитическая анемия, тяжелая тромбоцитопеническая пурпура, массивное поражение плевры и перикарда, диффузное альвеолярное кровотечение или пневмонит, нефрит, и другие.

9.Системная красная волчанка. Основные клинические проявления при хроническом течении заболевания. Особенности течения суставного синдрома при СКВ. Поражение кожи у больных СКВ.

Клиническая картина СКВ может быть разнообразной и проявляться:

Общие симптомы: усталость, слабость, недомогание, потеря аппетита, лихорадка, боль в мышцах.

Кожные проявления:

●Бабочка" на лице (красное пятно на носу и щеках).

●Дискоидная сыпь (эритема).

●Фотосенсибилизация (повышенная чувствительность к солнечному свету).

●Высыпания, похожие на пузырьки или язвы.

Поражение суставов: боли, припухлости, скованность, утренняя скованность.

Поражение внутренних органов:

●Pleuritis (воспаление плевры), pericarditis (воспаление перикарда).

●Поражение почек (нефропатия), сердца.

●Поражение ЦНС (судороги, психоз).

Гематологические нарушения: анемия, тромбоцитопения, лейкопения.

Иммунологические нарушения: повышение титра антител.

При хроническом течении СКВ могут развиваться следующие осложнения:

●Поражение почек (нефропатия), которое может привести к хронической почечной недостаточности.

●Поражение сердца (миокардит, перикардит), приводящее к сердечной недостаточности.

●Поражение ЦНС (судороги, психоз), которое может негативно влиять на качество жизни.

●Развитие других аутоиммунных заболеваний (например, синдрома Шегрена).

Поражение суставов:

a.Артралгии – 100% больных;

b.Симметричный полиартрит с вовлечением проксимальных межфаланговых суставов, пястнофаланговых, лучезапястных, коленных суставов;

с. Тендиниты и тендовагиниты;

d.Сгибательные контрактуры пальцев.

Артропатия Жаку.

e.Ревматоидоподобная кисть.

Эрозии встречаются в 5% случаев, не столь выражены, как при РА.

f.Асептический некроз костей.

Поражение кожи.

a.Капилляриты:

▪Подушечки пальцев;

▪Подошвы;

▪Ладони.

b.Буллезные, узловатые, уртикарные высыпания;

c.Трофические нарушения:

▪Сухость кожи;

▪Выпадение волос.

d.Фотосенсибилизация.

Алопеция – частый, но неспецифический признак.

10. Системная красная волчанка. Органные поражения при системной красной волчанке, люпус-нефрит. Диагностика.

Органные поражения:

Поражение легких:

1.В 50-80% - сухой и выпотной плеврит,

2.Васкулит,

3.Пневмонит.

Поражение сердца и сосудов: a. Перикардит (25-50%)

-Сухой – боль за грудиной, тахикардия, приглушенность тонов, шум трения перикарда;

-Экссудативный – подъем ST на ЭКГ, жидкость в перикарде по Эхо-КГ; в экссудате LE-клетки, низкий уровень комплемента.

b. Миокардит (очаговый / диффузный);

с. Бородавчатый энокардит Либмана-Сакса; d. Васкулит:

▪Артерии среднего и мелкого калибра:

-Эритема кожи, дигитальный капиллярит, ишемический некроз кончиков пальцев;

-Сетчатое ливедо;

-Коронариит.

▪Вены:

-Тромбофлебит.

Поражение желудочно-кишечного тракта и печени - в 50% случаев:

Поражение пищевода - 10-15%, Ишемия стенки желудка и кишечника, гепатомегалия - 25-50%.

Поражение почек (люпус-нефрит).