- •45. Избирательные системы (мажоритарная и пропорциональная).

- •46. Референдум : понятие, виды, порядок проведения.

- •47. Местное самоуправление: понятие, модели.

- •48. Теория конституционно-правовой ответственности. Общие подходы

- •49. Субъекты конституционно-правовой ответственности: понятие, виды, особенности.

- •50. Порядок решения вопросов о конституционной ответственности.

- •51. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права.

- •52. Конституционно-правовые нормы и институты: понятие, особенности, виды.

- •53. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды.

- •54. Субъекты конституционно-правовых отношений: понятие, виды, особенности.

- •55. Место и роль конституционного права в системе права России.

- •56. Наука конституционного права России: понятие, методология, задачи, источники.

- •57. (1)Система и источники конституционного права России как отрасли права. (2)Особенности системы источников конституционного права России.

- •58. Понятие Конституции рф.

- •60. Характерные черты Конституции рф.

- •61. Особенности механизма реализации Конституции рф.

- •62. Основные гарантии реализации Конституции рф.

- •63. Особенности организационно-правовой охраны Конституции рф.

- •64. Конституционный Суд рф: порядок образования, полномочия. Особенности конституционного контроля в России.

- •65. Особенности рассмотрения дел в Конституционном Суде рф. Акты Конституционного Суда.

- •66. Общая характеристика конституций республик, входящих в состав рф.

- •67. Основы конституционного строя рф: понятие, содержание, особенности.

- •68. Гуманистические основы конституционного строя России как его особенность.

- •69. Конституционные основы экономической системы рф.

- •70. Народовластие в рф: понятие, содержание, формы.

- •71. Референдум в рф: понятие, виды, особенности.

- •72. Порядок назначения, подготовки и проведения референдума рф.

- •73. Политическая система российского общества: понятие, структура, конституционно-правовые особенности.

- •74. Охарактеризовать Россию как демократическое правовое государство, выделив особенности.

- •75. Охарактеризовать Россию как суверенное государство с республиканской формой правления, выделив особенности.

- •76. Охарактеризовать Россию как социальное, светское государство, выделив особенности.

- •77. Политические партии и их роль в осуществлении власти народа.

- •78. Общественные объединения: понятие, виды, порядок и особенности деятельности в России.

- •79. Гражданское общество: понятие, содержание, система. И особенности.

- •80. Основы правового статуса личности в рф: понятие, содержание и особенности.

- •81. Российское гражданство: понятие, источники, особенности правового регулирования.

- •82. Принципы гражданства рф.

- •83. Основания и порядок приобретения российского гражданства.

- •84. Основания и порядок прекращения российского гражданства.

- •85. Порядок решения дел о гражданстве.

- •86. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в рф.

- •87. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в рф.

- •88. Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан: понятие, юридическая природа, система, особенности.

58. Понятие Конституции рф.

Конституция РФ - это основной закон РФ, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом порядке и закрепляющий основы конституционного строя, основы правового статуса личности, основные принципы организации и деятельности механизма российского государства.

Конституция РФ как особый закон, определяющий основы правовой действительности России, обладает следующими признаками (свойствами):

1) высшая юридическая сила. Все нормативные правовые акты на территории России не должны противоречить Конституции РФ. При этом действие Конституции РФ распространяется на всю территорию Федерации, безотносительно к тому, сколько избирателей проголосовало «за» и «против» нее на территории того или иного ее субъекта;

2) особый порядок принятия и изменения. Конституция РФ принимается либо посредством референдума, либо Конституционным Собранием, специально образуемым для решения вопроса о принятии новой Конституции РФ. При этом в гл. 1, 2 и 9 изменения вообще не вносятся, а для внесения изменений в гл. 3–8 необходимо, чтобы предложения о поправках внес хотя бы один из субъектов права законодательной инициативы, предусмотренных ст. 134 Конституции РФ; поправка считается принятой, если она одобрена большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, но вступает в силу лишь после подписания Президентом РФ, а затем – одобрения ее органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации;

3) нормотворческая база текущего законодательства. С принятием конституции все действующие акты должны быть приведены в соответствие с ней (либо отменены те, которые полностью ей противоречат);

4) прямое действие норм. Многие нормы конституции не нуждаются в опосредовании актами текущего законодательства, а если и нуждаются, то до издания таковых действуют непосредственно. Если же акт текущего законодательства противоречит конституции, то до его отмены также действует соответствующая норма конституции. По своей форме и сущности Конституция РФ – это писаная конституция демократического, федеративного, правового, социального, светского государства с республиканской формой правления. В то же время это и конституция общества, поскольку она регулирует и такие общественные отношения, в которых государство не принимает непосредственного участия. Правовая охрана конституции – это совокупность юридических средств, обеспечивающих соблюдение режима конституционной законности. Согласно ст. 71 Конституции РФ контроль за ее соблюдением относится к ведению РФ, а обеспечение соответствия конституций республик Федеральной конституции входит в предмет совместного ведения Федерации и ее субъектов. Особое место в защите Конституции РФ и конституционного строя принадлежит Президенту РФ, который как глава государства является гарантом конституции; обязанность соблюдать и защищать конституцию входит в содержание его присяги. Акты или отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; международные договоры, не соответствующие Конституции РФ, не подлежат введению в действие и применению.

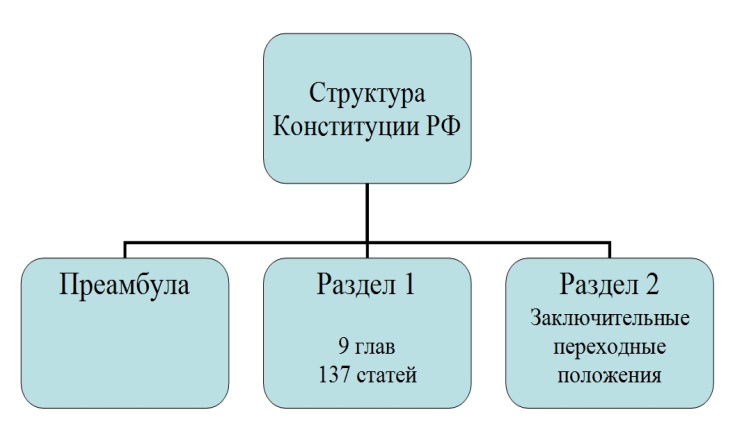

Под структурой Конституции понимается принятый в ней порядок, посредством которого устанавливаются определенная система группировки однородных конституционных норм в разделы, главы и последовательность их расположения.

П о

своей структуре действующая Конституция

состоит из преамбулы и двух разделов.

о

своей структуре действующая Конституция

состоит из преамбулы и двух разделов.

В Преамбуле российской Конституции определяются цели и задачи государства, к которым отнесены: утверждение прав и свобод человека, утверждение гражданского мира и согласия в РФ, сохранение исторически сложившегося государственного единства, возрождение суверенной государственности России, утверждение незыблемости демократических основ Российского государства, обеспечение благополучия и процветания России.

Первый раздел содержит собственно Конституцию и включает девять глав. Они называются:

Основы конституционного строя;

Права и свободы человека и гражданина;

Федеративное устройство;

Президент Российской Федерации;

Федеральное Собрание;

Правительство Российской Федерации;

Судебная власть;

Местное самоуправление;

Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

Во втором разделе Конституции РФ закрепляются положения о введении новой Конституции в действие, фиксируются прекращение действия прежней Конституции, соотношение Конституции и Федеративного договора, порядок применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции, основания, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.

59. Особенности механизма создания Конституции РФ 1993 года.

1. Необходимость смены Конституции

2. Борьба между законодательной и исполнительной властью - главное препятствие естественного конституционного процесса.

3. Развитие конституционного кризиса

4. Референдум 12 декабря 1993 года

1. В начале 90-х годов возникла необходимость смены Конституции. Эта необходимость была обусловлена следующими причинами:

Конституция РСФСР 1978 г. принималась как конституция республики в составе СССР, а в 1991 г. СССР распался;

Конституция РСФСР 1978 г. принималась в период так называемого "развитого социализма", а в конце 80-х - начале 90-х гг. произошел отход от социалистического строя;

Конституция РСФСР 1978 г. устанавливала систему власти Советов, в то время как в 1990-е гг. данная система работала менее эффективно;

в 1991 г. прекратила свое существование КПСС, руководящая роль которой закреплялась в Конституции РСФСР 1978 г.;

в 1992 г. в России началась радикальная экономическая реформа, а Конституция закрепляла в экономике социалистический уклад;

реальностью в России была многопартийность;

был введен пост Президента России, что значительно повлияло на ситуацию в стране;

старая система власти уже не работала, а новая не была закреплена конституционно, что порождало острую борьбу между различными ветвями власти;

иными причинами.

Таким образом, в начале 90-х годов возникла необходимость коренных конституционных реформ и принятия нового основного закона (взамен старого, значительно устаревшего).

2. Борьба за власть между законодательной (Съезд народных депутатов РСФСР - РФ) и исполнительной (Президент, Правительство) властями стала главной причиной торможения конституционного процесса.

Комиссия по подготовке новой Конституции была создана 22 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР.

Комиссией был подготовлен проект Конституции РФ. Однако попытки его принять (весна - осень 1992 г., весна 1993 г.) окончились безрезультатно. Проект предусматривал контроль парламента за правительством и президентом и не устраивал сторонников Президента на Съезде (около 40%). В свою очередь. Съезд отвергал предложения Президента. В России наступил конституционный кризис.

3. 5 июня 1993 года сторонники Президента открыли конституционное совещание в г. Москве и выработали свой ("президентский") проект Конституции.

"Президентский" проект предусматривал:

чрезмерные полномочия Президента РФ (право назначать министров без согласия парламента и др.);

слабую роль парламента, фактически лишение его контрольной функции;

слабый контроль судебной власти за деятельностью исполнительной власти;

иные положения, вызвавшие неприятие у Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.

24 июня 1993 года парламент отказался сотрудничать с конституционным совещанием, а Президент отказался сотрудничать с парламентом.

21 сентября 1993 года Президент РФ своим указом распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ, чего Конституция не предусматривала. Противостояние между сторонниками и противниками Президентазавершилось трагическими событиями 3-4 октября 1993 года (штурмом здания парламента и подавлением его сторонников).

4. На 12 декабря 1993 года были назначены референдум по вопросу принятия новой Конституции и выборы в новый парламент. На референдум был вынесен проект Конституции, выработанный конституционным совещанием, с незначительными дополнениями.

12 декабря 1993 года Конституция РФ была принята большинством избирателей от числа пришедших при соблюдении кворума и вступила в силу.