Курсовой / 2023-12-27 Практика РЭС знакомство c Micro-Cap

.docxУстановка программы.

Компания "Spectrum Software", производившая Micro‑Cap, закрылась в июле 2019 года, сделала программное обеспечение бесплатным и выложила "Micro‑Cap v12" на своём сайте в открытый доступ. Ранее свободно распространялись ознакомительные версии Micro‑Cap, которые имели некоторые функциональные ограничения, например по количеству узлов в схеме моделирования. Здесь будем применять именно такую, более раннюю ознакомительную версию "Micro‑Cap v11 Demo", поскольку она работает стабильнее 12‑й версии в современных операционных системах Windows 7, 8 и 10. Многообразие названий: Evaluation Version – пробная версия, Demo Version – ознакомительная версия, Student Version – для учебных заведений, – означают, по всей видимости, одно и тоже. Таким образом, названия этих версий, применительно к Micro‑Cap’у, являются синонимами, и все они распространялись свободно на бесплатной основе.

Установка Micro‑Cap’а может выполняться простым копированием, для этого нужно разархивировать файл "MCAP11demo.zip". Программа Micro‑Cap всегда неправильно воспринимала символы кириллицы, и, несмотря на то, что в 11-й версии эту проблему вроде-бы устранили, необходимо избегать использования символов кириллицы и пробелов не только в именах, но и в полном пути сохраняемых файлов и рабочих файлов программы. Таким образом, полный путь к исполняемому файлу программы после её разархивирования не должен содержать пробелов и символов кириллицы, например, он может быть таким: "D:\MC11demo\mc11demo.exe". Также при выборе рабочего каталога программы, необходимо учитывать права текущего пользователя на сохранение файлов в данной папке. Если при сохранении файлов операционная система Windows будет запрашивать права администратора, то Micro‑Cap в такой папке будет работать с ошибками.

Настройки компьютерных классов МГТУ с ОС Windows таковы, что студентам для свободного доступа и записи рабочих файлов предоставляется каталог "D:\Work", поэтому в компьютерных классах полный путь к исполняемому файлу должен быть таким: "D:\Work\MC11demo\mc11demo.exe".

После разархивирования, в папке с исполняемым файлом программы необходимо через "Блокнот" отредактировать файл "MCAP.DAT" и изменить пути к рабочим каталогам программы "data", "library" и "documents" на правильные.

Для этого по щелчку правой кнопки мышки на файле "MCAP.DAT" вызываем контекстное меню, выбираем "Открыть с помощью", затем "Блокнот" и исправляем пути. Например, для компьютерных классов они должны стать такими:

MCAPDATA=D:\Work\MC11demo\data\

ModelLibPath=D:\Work\MC11demo\library\

PicturePath=D:\Work\MC11demo\data\

DocumentPath=D:\Work\MC11demo\documents\

При желании, можно создать на рабочем столе ярлык для быстрого запуска программы. Для этого необходимо из открытого окна программы захватить исполняемый файл левой кнопкой мыши (ЛКМ) и, удерживая кнопку клавиатуры левый "Alt" (принудительное создание ярлыка), перенести файл на рабочий стол, а затем переименовать получившийся ярлык с "mc11demo.exe - Ярлык" на "Micro-Cap".

Поскольку установка программы выполнялась простым копированием, а не из дистрибутива (дистрибутив – это специальный единый программный модуль для корректной установки программы в разных операционных системах), то ассоциаций с рабочими форматами файлов Micro‑Cap в операционной системе не будет. Соответственно, нельзя рассчитывать на быстрое открытие *.cir файлов (с автозапуском Micro‑Cap) по двойному щелчку ЛКМ на имени файла в проводнике Windows. Рабочие файлы надо открывать после запуска Micro‑Cap через главное меню программы "File\Open…".

Разбираться и знакомиться с функционалом Micro‑Cap будем в процессе выполнения пунктов задания на курсовое проектирование.

Курсовой проект "Исследование свойств однокаскадных усилителей" разбит на две части: 1) анализ работы усилителя по постоянному току, 2) анализ работы усилителя по переменному току. Каждая из этих частей состоит ещё из двух частей: 1) определение параметров усилителя путём схемотехнического моделирования в программе Micro‑Cap, 2) ручной расчёт параметров усилителя аналитическими и графоаналитическими методами. Очевидно, что критерием правильности выполнения курсового проекта, при его самопроверке, является совпадение параметров ручного расчёта с данными, полученными в Micro‑Cap. В задании на курсовое проектирование приведены таблицы 1 и 2, предназначенные для сравнительного анализа получаемых расчётных данных. В целях самопроверки, порядок выполнения расчётов должен соответствовать последовательному заполнению этих таблиц, т.е. выполнять задание необходимо в следующей последовательности: сначала пункты 6 и 7, 1 (для заполнения таблицы 1 задания), затем пункты 6 и 8, 2 (для таблицы 2), в завершении выполняются пункты 3, 4, 5.

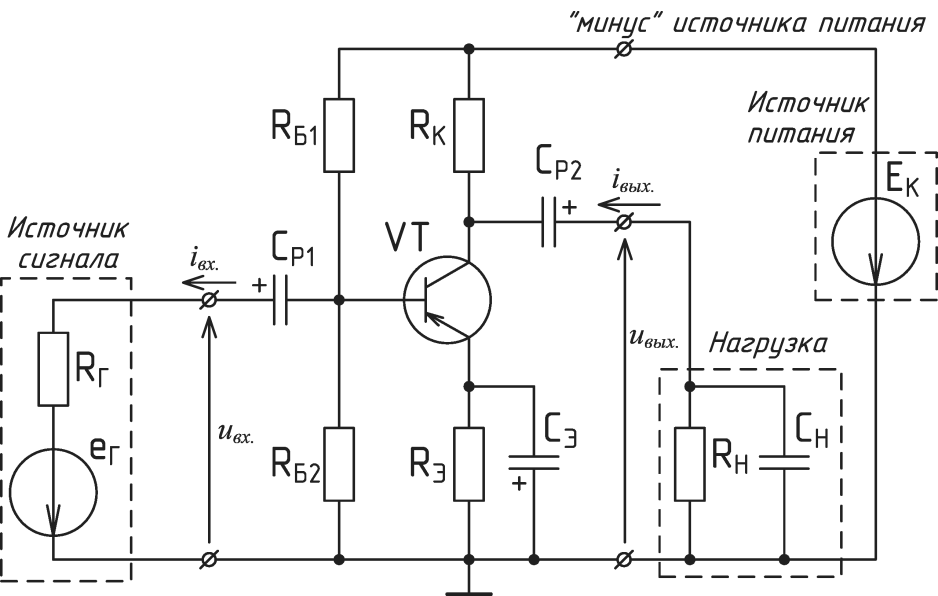

Чтобы не затрагивать варианты курсового, приведённые в таблице 3 задания, выполним все пункты курсового проекта на примере схемы усилителя из лабораторной работы №14 по дисциплине "Схемотехника":

В схеме используются следующие номиналы: VT – КТ361А; RБ1 = 10 кОм; RБ2 = 2 кОм; RК = 1 кОм; RЭ = 200 Ом; CР1 = CР2 = CЭ = 10 мкФ; CН = 10 нФ; EК = 10 В; EГm = 10 мВ; RГ = 200 Ом; fГ = 1 кГц.

Главное отличие схемы лабораторной №14 от схемы курсового в том, что резистор RЭ разбивается на две части RЭ1 и RЭ2 ,из которых только RЭ2 шунтируется конденсатором CЭ по переменному току. Подобное разделение эмиттерного резистора применяется на практике с целью заведения межкаскадной отрицательной обратной связи, последовательной по напряжению.

Рекомендации по выполнению пункта 6.

В 6 пункте задания необходимо построить семейства входных и выходных ВАХ. Эти ВАХ потребуются в дальнейшем, при выполнении ручных расчётов по пунктам 7 и 8 задания.

Запускаем Micro‑Cap, если программа уже запущена, то открываем окно программы. В самой верхней части окна слева находится заголовок программы, в котором, по умолчанию, отображается имя редактируемого файла с полным путём к нему. Ниже располагается строка главного меню программы, с элементами от выпадающего меню "File" до меню "Help". Под главным меню располагается панель инструментов со значками пиктограмм. Панель инструментов является настраиваемой, разобраться с её настройкой можно экспериментально, для этого надо в главном меню выбрать "Options\Preferences…", и в открывающемся окне "Preferences" сделать активной строку "Main Tool Bar".

На начальном этапе знакомства с программой Micro‑Cap необходимо получить навыки работы с главным меню программы, через которое возможен доступ ко всем функциям программы. В дальнейшем, для ускорения работы, следует изучить доступ к функциям программы через панель инструментов со значками пиктограмм.

В центральной части экрана Micro‑Cap находится белое пространство рабочего поля документа, по краям которого справа и снизу расположены полосы прокрутки. Под нижней горизонтальной полосой прокрутки имеются вкладки открытых в Micro‑Cap окон, а в самом низу расположена строка статуса, в которой отображается различная полезная информация.

В самой верхней части окна справа расположен значок в виде крестика, который закрывает программу Micro‑Cap, а под ним находится аналогичный крестик, который закрывает рабочий файл, открытый в данный момент для редактирования. Нажимаем на нижний крестик и закрываем открытый файл, после чего цвет области рабочего поля документа меняется с белого на серый. Далее, через главное меню Micro‑Cap выбираем: "File\New…" и знакомимся с основными типами файлов, с которыми работает программа. Мы будем работать только с файлами принципиальных схем, которые имеют расширение ".cir" (от слова circuit – схема), поэтому выбираем верхнюю позицию и нажимаем кнопку "OK". Несмотря на то, что мы сохранять будем рабочие файлы с расширением ".cir", одновременно с ними, в той же папке, будут сохраняться файлы с другими расширениями, которые будут содержать результаты моделирования и настройки отображения графиков. Чтобы не потерять эти файлы и не захламлять рабочие папки с примерами Micro‑Cap, необходимо заводить отдельную папку для хранения рабочих файлов курсового проекта! Такую папку можно завести на флэшке, например: "H:\MC11-Lab14\", или на жёстком диске: "D:\Work\MC11‑Lab14\". Напоминаю, что в полных именах каталогов не должно быть пробелов и символов кириллицы. Теперь, перед началом работы со схемой, необходимо заранее задать имя сохраняемого файла, для этого через главное меню выбираем "File\Save As…" и сохраняем файл под именем "6DC-VhVAH.cir" в созданной перед этим отдельной папке. Имя сохраняемого файла состоит из трёх элементов: первым элементом является одна цифра, соответствующая пункту выполняемого задания; вторым элементом является режим моделирования: "DC" – по постоянному току, "AC" – по переменному току, "Trn" – моделирование переходных процессов (transient) и построение временных диаграмм; третьим элементом в имени файла после тире указываются параметры или характеристики, которые будут результатом моделирования, в данном случае, это входные ВАХ транзистора на транслите (VhVAH).

Давать файлу новое имя необходимо заранее потому, что любое сохранение файла также сохраняет и настройки моделирования, поэтому сохранение каких-либо промежуточных успешных результатов в файле под тем же именем приводит к потере результатов предыдущего моделирования!

Если всё было сделано правильно, заголовок экрана программы будет отображаться, например, таким: "Micro-Cap 11.0.1.6 (32 bit) Evaluation Version - [D:\Work\MC11‑Lab14\6DC‑VhVAH.cir]"

Приступаем к созданию схемы. Семейства входных и выходных ВАХ транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, исследовались нами ранее в лабораторной работе №6 по дисциплине "Физические основы электроники", где использовалась схема, которая без измерительных приборов имеет вид:

Схема состоит из источника постоянного тока, задающего ток базы и источника постоянного напряжения, задающего напряжение коллектор-эмиттер.

Для построения входных и выходных ВАХ нам потребуется собрать аналогичную схему в программе Micro‑Cap.

Начинаем с установки в схему транзистора. Транзистор КТ361 имеет структуру PNP типа, поэтому требует установки через главное меню Micro‑Cap, поскольку на панели пиктограмм присутствует только транзистор NPN типа. Зарубежным аналогом транзистора КТ361, имеющимся в библиотеках компонентов Micro‑Cap, является транзистор 2N4125. Через главное меню Micro‑Cap выбираем: "Component\Analog Primitives\Active Devices\PNP". При этом курсор мыши должен принять вид условного графического обозначения (УГО) транзистора. Затем, нажимая и удерживая левую кнопку мыши (ЛКМ) следует понажимать правую кнопку мыши (ПКМ), при этом условное графическое обозначение транзистора будет поворачиваться на 90 градусов.

Для поворота транзистора и других компонентов, при их установке в схему, необходимо удерживая ЛКМ нажимать ПКМ, это же действие позволяет менять угол излома цепи в процессе проведения соединительных линий.

Устанавливаем транзистор в рабочее поле схемы Micro‑Cap так, чтобы база была слева, а эмиттер снизу. Появляется окно параметров транзистора "PNP:PNP Transistor", в котором при активной строке под курсором "MODEL=" необходимо выбрать в списке прокрутки справа тип транзистора "2N4125", тогда в верхней части окна в поле "Value" отобразится его тип "2N4125". Отсутствие в списке прокрутки нужного транзистора возможно по двум причинам: 1) для установки ошибочно выбран транзистор противоположной структуры проводимости, NPN вместо PNP либо наоборот; 2) неправильно указаны пути к файлам библиотек компонентов в файле "MCAP.DAT". Для отображения типа транзистора на схеме, необходимо установить галочку в поле "Show", расположенную справа от поля "Value" со значением "2N4125" в верхней части окна. Следует также изменить позиционное обозначение в схеме с "Q1" на общепринятое в отечественных стандартах обозначение "VT1", для этого меняем положение активной строки под курсором с позиции "MODEL=2N4125" на верхнюю позицию "PART=Q1", затем в верхнем поле "Value" меняем позиционное обозначение с "Q1" на отечественное "VT1". Нажимаем кнопку "OK" и закрываем окно параметров транзистора. Чтобы снова открыть это окно, необходимо перейти в режим выделения "Select Mode", когда курсор мыши отображается традиционной стрелкой, затем двойным щелчком ПКМ по УГО транзистора снова открыть окно параметров транзистора "PNP:PNP Transistor". Переход к режиму выделения возможен через главное меню "Options\Mode\Select", нажатием комбинации клавиш "Ctrl+E" или с помощью пиктограммы с курсором мыши в панели инструментов, расположенной под главным меню программы. В режиме выделения, после захвата компонентов и удержания ЛКМ, можно их перемещать и поворачивать на различные углы с помощью ПКМ.

Следующим установим в схему источник постоянного тока. Через главное меню выбираем "Component\Analog Primitives\Waveform Sources\ISource". Размещаем источник в схеме стрелкой вниз левее и ниже от положения вывода базы транзистора. Открывается окно "ISource:Constant current source", в котором сразу требуется ввести значение силы тока источника в поле "Value" при активной одноимённой строке "VALUE=". Мы хотим задать значение тока 100 мкА, поэтому в поле "Value" вводим значение "100u", нажимаем кнопку "OK" и закрываем окно параметров. Вместо значения "100u"можно ввести значение "100e-6", что будет абсолютно равнозначно, но намного удобнее и нагляднее пользоваться инженерными приставками системы единиц. В программе Micro‑Cap для инженерных приставок приняты следующие обозначения:

Обозначение Micro‑Cap |

Наименование приставки |

Множитель |

"p" или "P" |

пико |

10–12 |

"n" или "N" |

нано |

10–9 |

"u" или "U" |

микро |

10–6 |

"m" или "M" |

милли |

10–3 |

"k" или "K" |

кило |

103 |

"meg" или "MEG" |

мега |

106 |

Следует обратить внимание на то, что в обозначении приставок программа Micro‑Cap не различает строчные и заглавные буквы, из-за этого общепринятое обозначение "M"‑"мега", в Micro‑Cap обозначает приставку "милли", а приставка "мега" обозначается тремя буквами "meg".

При задании значений физических величин в Micro‑Cap’е единицы измерения опускаются, т.е. предполагается, что ток вводится в амперах, напряжение в вольтах, сопротивление в омах, а частота в герцах. Например, значение тока 100 мкА вводится как "100u", значение частоты 10 МГц вводится как "10meg", а сопротивление 2 кОм как "2k".

Последним установим в схему источник постоянного напряжения. Через главное меню выбираем "Component\Analog Primitives\Waveform Sources\Battery". Размещаем источник в схеме правее и ниже от положения транзистора плюсом вниз (плюсовым на УГО является вывод от бОльшей пластины). Открывается окно "Battery", в котором сразу требуется ввести значение напряжения источника в поле "Value" при активной одноимённой строке "VALUE=". Мы хотим задать значение 10 В, поэтому в поле "Value" вводим значение "10", нажимаем кнопку "OK" и закрываем окно параметров.

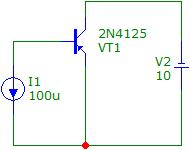

Компоненты размещены, остаётся соединить их соединительными линиями. Через главное меню выбираем "Options\Mode\Wire" и соединяем компоненты согласно схеме. Если все соединения были выполнены правильно, тогда в схеме будет один единственный соединительный узел, отображаемый красной точкой:

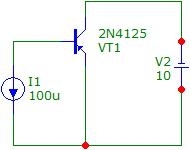

Если в схеме отображаются больше соединительных узлов, например, как у источника напряжения на схеме ниже, это означает, что соединительные линии выполнены неточно и они оказались длиннее необходимого размера.

Для исправления этой ошибки необходимо перейти к режиму выделения с помощью пиктограммы с курсором мыши в панели инструментов, затем захватить и сместить источник напряжения в сторону, удалить длинные линии связи, вернуть источник на место, а затем заново и точнее провести соединительные линии. Соединительные линии удаляются после их выделения ПКМ при нажатии кнопки "Delete" на клавиатуре.

Запускаем режим моделирования через меню "Analysis\DC…", после чего мы должны столкнуться с сообщением "The circuit is missing a ground", которое связано с наличием типовой ошибки. Дело в том, что Micro‑Cap для моделирования использует метод узловых потенциалов, для которого потенциал одного из узлов схемы обязательно должен приниматься условно нулевым. Для этого в схеме должна присутствовать общая точка, которая в Micro‑Cap’е именуется землёй. Через меню выбираем "Component\Analog Primitives\Connectors\Ground", устанавливаем и подсоединяем землю к нижнему узлу схемы, в результате получаем схему:

Снова запускаем режим моделирования через меню "Analysis\DC…", после чего должно открыться окно "DC Analysis Limits" с настройками моделирования. Для эффективной работы нам необходимо видеть на экране моделируемую принципиальную схему с отображением номеров узлов. Поэтому закрываем окно "DC Analysis Limits", через главное меню выбираем "Windows\Tile Vertical", затем центрируем в появившемся дополнительном окне принципиальную схему с помощью полос прокрутки. Для отображения номеров узлов на принципиальной схеме, выбираем через главное меню "Options\View\Node Numbers". Снова открываем окно с настройками моделирования через меню "DC\Limits…", причём обратите внимание на отображаемую в меню горячую клавишу "F9", назначенную на это действие. Поскольку окно с настройками в процессе моделирования очень часто будет закрываться и вновь открываться, поэтому целесообразно запомнить и пользоваться горячей клавишей "F9".

Закрываем окно "DC Analysis Limits" и через главное меню "Windows\Tile Vertical" настраиваем отображение в рабочем поле сразу двух окон: окна с результатами моделирования (оно будет сначала пустым) и окна с принципиальной схемой. Делаем окно со схемой активным через щелчок ЛКМ по заголовку окна, затем центрируем в нём принципиальной схему с помощью полос прокрутки. Далее, необходимо включить отображение номеров узлов схемы через главное меню "Options\View\Node Numbers". Номера узлов отображаются розовыми цифрами в розовых кружках-овалах, причём эти номера назначаются программой автоматически в процессе прокладки соединительных линий. Нумерация узлов может отличаться от указанной, а поменять нумерацию узлов в схеме вручную нельзя. В этом случае, отличия в номерах узлов необходимо будет учитывать в дальнейшем самостоятельно.

В данном случае, коллектору транзистора присвоен 1‑й номер узла, а базе – 2‑й номер. Нижний узел, соединённый с землей, имеет нулевой номер и на схеме не отображается, потенциал нулевого узла в схеме всегда равен нулю.

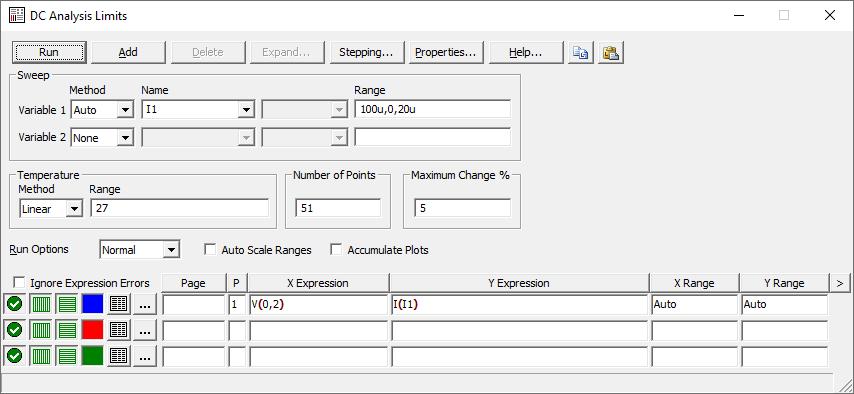

Повторно открываем окно настроек моделирования "DC Analysis Limits", через главное меню "DC\Limits…" либо по нажатию кнопки "F9". Моделирование начинается с выбора изменяемых параметров в поле "Sweep", таких параметров может быть два, их настройка выполняется в строках "Variable 1" и "Variable 2". Для изменяемых параметров в выпадающем списке "Method" возможен выбор способов "Auto" или "Linear", причем первоначально параметр "Variable 2" отключён, поскольку для него в списке выбрано значение "None".

Настраиваем "Variable 1", а "Variable 2" пока оставляем отключенным. Открываем выпадающий список "Name", в котором программа нам предлагает выбрать один из доступных источников "I1" либо "V2" согласно их позиционным обозначениям в схеме. Поскольку входная ВАХ, которую мы хотим получить, является зависимостью IБ=f(UБЭ), то нам нужен источник, задающий ток базы в схеме, поэтому выбираем позиционное обозначение "I1". Далее необходимо задать для моделирования диапазон значений тока этого источника в поле "Range". Все диапазоны в Micro‑Cap’е задаются тремя числами, разделёнными через запятую без пробелов: сначала указывается конечное значение, затем начальное значение, и последним задаётся шаг. Разделителем целой и дробной части у числовых значений является точка. Если мы хотим рассчитать график ВАХ от 0 до 100 мкА с шагом 20 мкА, тогда в поле "Range" надо ввести строку следующего содержания: "100u,0,20u".

Теперь необходимо задать параметры, которые будут отображаться на графиках. Для этого необходимо в нижней части окна настроек заполнить поле "X Expression" и поле "Y Expression".

По оси X на входной ВАХ находится напряжение база-эмиттер, поэтому, в соответствии со схемой, в которой узел эмиттера имеет номер 0, а база – номер 2, в поле "X Expression" вместо "DCINPUT1" вводим "V(0,2)". В этой записи буква "V" означает напряжение, а в скобках через запятую указываются номера узлов, к которым прикладывается это напряжение, причём важен также и порядок следования этих узлов. Значение напряжения будет положительным только в том случае, если первым будет указываться номер узла с более положительным потенциалом. В нашей схеме узел эмиттера имеет нулевой номер и нулевой потенциал, а узел базы имеет второй номер и отрицательный потенциал, поэтому первым указан именно 0-й узел.

По оси Y на входной ВАХ находится ток базы, поэтому, в соответствии со схемой, в поле "Y Expression" вместо "v(1)" вводим "I(I1)". В этой записи буква "I" означает ток, а в скобках указывается позиционное обозначение элемента схемы, через который протекает этот ток. В нашей схеме ток базы протекает через источник тока с позиционным обозначением I1, поэтому именно это обозначение указывается в скобках.

В результате окно настроек моделирования "DC Analysis Limits" будет иметь следующий вид:

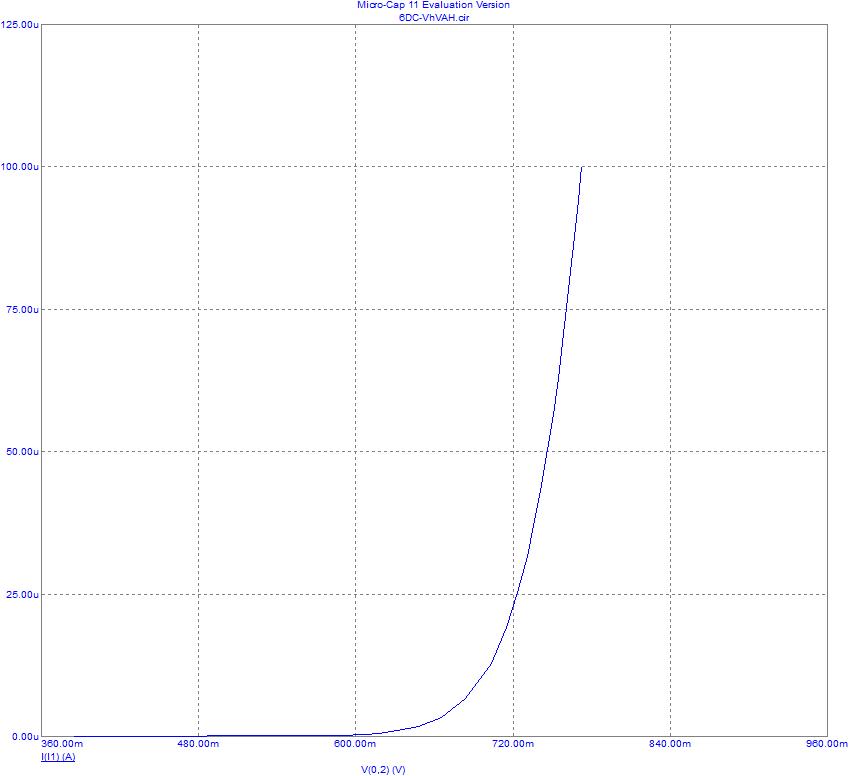

Запускаем моделирование нажатием кнопки "Run", в результате которого, в окне моделирования "DC Analysis" появляется график входной ВАХ:

В нижней части графика находятся подписи осей "I(I1) (A)" и "V(0,2) (V)", которые невозможно проанализировать без принципиальной схемы. Для исправления этого открываем окно настроек моделирования "DC Analysis Limits" (нажимаем "F9"), затем в поле "X Expression" вводим "-Vbe(VT1)", а в поле "Y Expression" вводим "-Ib(VT1)" и нажимаем кнопку "Run".

Следует обратить внимание на то, что в Micro‑Cap’е обращение к токам транзистора через его позиционное обозначение, всегда возвращает положительные значения для транзисторов структуры n‑p‑n и отрицательные значения для транзисторов структуры p‑n‑p. Отсюда напрашивается вывод, что в Micro‑Cap’е графики ВАХ транзисторов n‑p‑n‑типа строятся в первой четверти системы координат, а графики ВАХ транзисторов p‑n‑p‑типа строятся в третьей четверти. Это объясняется возможностью (необходимостью) выполнять в Micro‑Cap’е моделирование схем с двухполярным питанием. Применительно к задаче курсового проектирования при построении графиков ВАХ, следует просто добавлять знак минус в полях "X Expression" и "Y Expression" для транзисторов p‑n‑p‑типа.

Если всё сделано правильно, тогда графики будут точно такими же, изменятся только подписи осей. Если графики после моделирования (после нажатия "Run") не отображаются, тогда найти ошибку поможет установка галочки в опции "Auto Scale Ranges", которая включает/выключает режим автомасштабирования графиков.

При текущих настройках моделирования отображается только одна входная характеристика при напряжении коллектор-эмиттер 10 В, которое задаёт источник напряжения V2. Для построения нескольких характеристик необходимо использовать в моделировании второй параметр. Открываем окно настроек моделирования "DC Analysis Limits", через главное меню "DC\Limits…" либо по нажатию кнопки "F9". Подключаем второй параметр, для этого в выпадающем списке "Method", в строке параметра "Variable 2" выбираем значение "Linear". Поскольку семейство входных ВАХ строится при разных напряжениях коллектор-эмиттер, то в выпадающем списке "Name" выбираем источник "V2", задающий это напряжение в схеме. Далее задаём для моделирования диапазон значений напряжений, например, от 0 до 0.35 В, с шагом 0.5 В, т.е. в поле "Range" вводим строку "0.35,0,0.05". В соответствии с заданным диапазоном, после нажатия кнопки "Run", мы должны наблюдать 8 входных характеристик. В действительности, последние две характеристики при 0.30 и 0.35 В проходят очень близко друг к другу и почти сливаются, поэтому хорошо видны только 7 графиков.

В окне "DC Analysis" сразу после моделирования, включенным является режим масштабирования, о чём свидетельствует активная пиктограмма со значком лупы на панели инструментов окна "DC Analysis". В режиме масштабирования можно приближать, с целью увеличения, какие либо участки графиков, для этого необходимо с помощью захвата по нажатию и удержанию ЛКМ выделять требуемые участки. Можно также отменять, но только одну – последнюю операцию масштабирования с помощью пиктограммы отмены операции "Undo(Ctrl+Z)" в панели инструментов под главным меню программы. Для восстановления исходного вида графиков следует повторить моделирование по нажатию кнопки "Run" в окне "DC Analysis Limits", либо по нажатию пиктограммы "Run(F2)" со значком зелёного треугольника «play» на панели инструментов окна моделирования "DC Analysis".

Построим 20 входных характеристик, для этого в настройках моделирования у параметра "Variable 2" в поле "Range" изменим конечное значение на 1 В, т.е. строка диапазона станет "1,0,0.05". После моделирования мы увидим такие же графики, как и при моделировании 8-ми ВАХ. Построим 200 входных характеристик, для этого у параметра "Variable 2" в поле "Range" изменим конечное значение на 10 В, т.е. строка диапазона станет "10,0,0.05". После моделирования, по нажатию "Run", мы наблюдаем почти такие же графики, только последние 190 графиков сливаются в одну достаточно жирную линию. Таким образом, в процессе моделирования нами были легко получены результаты, которые сложно получить экспериментально, т.к. для этого необходимы низковольтные высокостабильные и прецизионные источники питания. Полученные результаты являются доказательством утверждения о том, что входные вольтамперные характеристики транзистора значимо отличаются друг от друга только в режиме насыщения при напряжениях UКЭ < 0.35 В. В области активного режима при напряжениях UКЭ > 1 В графики входных ВАХ практически сливаются в одну линию. Отсюда следует, что координаты точки покоя определяются по пересечению входной нагрузочной характеристики с входной ВАХ транзистора при UКЭ ≈ UКЭП.