- •Раздел 3. Массообменные процессы и аппараты 6

- •Раздел 4. Гидромеханические процессы и аппараты разделения гетерогенных систем 42

- •I. Вопросы с выводом 42

- •Раздел 3. Массообменные процессы и аппараты

- •Вопросы с выводом

- •Что называют «единицей переноса массы»? Приведите аналитическое решение выражения для расчёта числа единиц переноса при условии линейности рабочей и равновесной линий.

- •Выведите уравнения аддитивности фазовых сопротивлений, указав соответствующие допущения. Как с помощью этого уравнения определить лимитирующую стадию массопереноса?

- •Что называют конвективной диффузией? Выведите дифференциальное уравнение конвективной диффузии, указав допущения и приведя обозначения соответствующих величин.

- •Выведите дифференциальное уравнение молекулярной диффузии (II закон Фика), указав допущения и приведя обозначения соответствующих величин.

- •Подобным преобразованием соответствующих дифференциальных уравнений получите критерии массобменного подобия. Каков физический смысл каждого из них?

- •Что называют «высотой единицы переноса массы»? Как используется это понятие при расчёте массообменных аппаратов? Выведите уравнение аддитивности высот единиц переноса массы.

- •Выведите уравнение рабочей линии укрепляющей части насадочной ректификационной колонны, указав соответствующие допущения. С какой целью получают это уравнение?

- •Выведите уравнение рабочей линии исчерпывающей части насадочной ректификационной колонны, указав соответствующие допущения. С какой целью получают это уравнение?

- •Вопросы без вывода

- •Что называют «обратным перемешиванием» и как оно влияет на эффективность массообменного процесса в системе «газ (пар) – жидкость»?

- •В каком случае значения коэффициентов массопередачи, выраженные через концентрации разных фаз, численно одинаковы? Ответ обоснуйте.

- •Как определить лимитирующую стадию массообменного процесса? Укажите способы воздействия на её скорость для систем «газ (пар) – жидкость».

- •Что такое «диффузионное сопротивление массопереносу»? Как используется понятие лимитирующего сопротивления при экспериментальном определении коэффициентов массоотдачи?

- •Что такое «кинетическая кривая»? Как её строят и как применяют для расчёта аппаратов со ступенчатым контактом фаз?

- •Охарактеризуйте гидродинамические режимы работы насадочных массообменных колонн. Как определяется оптимальный диаметр таких колонн?

- •Какие факторы и как влияют на равновесие между газом и жидким поглотителем при абсорбции? Опишите способы регенерации абсорбентов.

- •Проанализируйте влияние расхода абсорбента на размеры аппарата и на энергозатраты при реализации процесса.

- •В каком случае эффективность разделения смесей выше: при простой перегонке или при перегонке с дефлегмацией? Ответ проиллюстрируйте на диаграмме фазового равновесия.

- •Опишите влияние величины флегмового числа на основные размеры колонн и на энергозатраты при ректификации смесей.

- •Охарактеризуйте основные промышленные адсорбенты, указав преимущественные области их применения.

- •Какие факторы и как влияют на равновесие между газом и твёрдым поглотителем при адсорбции? Опишите способы регенерации адсорбентов в промышленных аппаратах.

- •Конструкции аппаратов

- •Изобразите схему устройства и опишите действие насадочных массообменных колонн. Сопоставьте достоинства и недостатки этих аппаратов по сравнению с тарельчатыми колоннами.

- •И зобразите устройства и опишите действие перераспределительных тарелок в колоннах насадочного типа. В каких случаях массообменный аппарат может быть спроектирован без таких тарелок?

- •И зобразите схему устройства и опишите действие абсорбционного аппарата с отводом теплоты абсорбции.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие массообменной колонны с ситчатыми тарелками. Каковы достоинства и недостатки этих тарелок по сравнению с другими?

- •Изобразите схему устройства и опишите действие массообменной колонны с колпачковыми тарелками. Сопоставьте их преимущества и недостатки с тарелками других типов.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие массообменных колонн с клапанными тарелками. Каковы достоинства и недостатки этих тарелок по сравнению с другими?

- •Изобразите схему и опишите действие установки для регенерации абсорбента.

- •Изобразите схемы и опишите действие установок для непрерывной ректификации многокомпонентных смесей.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие экстрактора с ситчатыми тарелками. Сопоставьте этот аппарат с экстракторами других типов.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие одного из пульсационных экстракторов. С какой целью используют пульсации при жидкостной экстракции?

- •Изобразите схему устройства и опишите действие адсорбера с кольцевым слоем поглотителя. Сопоставьте этот аппарат с адсорберами других типов.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие многоступенчатого аппарата для адсорбции в псевдоожиженном слое. С какой целью аппарат делают многоступенчатым?

- •Раздел 4. Гидромеханические процессы и аппараты разделения гетерогенных систем

- •Вопросы с выводом

- •Вопросы без вывода

- •Перечислите (с соответствующими пояснениями) характеристики слоя зернистого материала. Какова связь между эквивалентным диаметром канала в слое и размером частиц?

- •В каких случаях псевдоожижение слоя зернистого материала бывает однородным, а в каких – неоднородным? Охарактеризуйте структуры слоя при неоднородном псевдоожижении.

- •Охарактеризуйте основные режимы обтекания тел сферической формы потоком жидкости. Изобразите зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса при обтекании.

- •Что такое «стеснённое осаждение»? Какие факторы и как влияют на скорость стеснённого осаждения частиц? в чём отличие «коэффициента формы» от «фактора формы» частицы?

- •Какими технологическими параметрами определяется необходимая и достаточная площадь поверхности осаждения частиц из гетерогенных смесей?

- •Что называют «фактором разделения» при центрифугировании? Каков физический смысл фактора разделения?

- •Конструкции аппаратов

- •Изобразите схему устройства и опишите действие друк-фильтра. Укажите область применения этого аппарата.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие рамного фильтрпресса. Сопоставьте его с другими фильтрами для разделения суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие ленточного вакуум-фильтра. Сопоставьте его с другими фильтрами для разделения суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие барабанного вакуум-фильтра. Сопоставьте его с другими фильтрами для суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие дискового вакуум-фильтра. Сопоставьте его с другими непрерывно-действующими фильтрами для суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие фильтрующей центрифуги с ножевой выгрузкой осадка. Сопоставьте эту машину с другими аппаратами для разделения суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие фильтрующей центрифуги с выгрузкой осадка пульсирующим поршнем. Сопоставьте эту машину с другими аппаратами для разделения суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие рукавного фильтра. Сопоставьте его с другими пылеочистительными аппаратами.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие гребкового отстойника. Сопоставьте его с другими аппаратами для разделения гетерогенных систем.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие циклона. Сопоставьте его с другими аппаратами для разделения гетерогенных систем.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие батарейного циклона. Сопоставьте его с другими аппаратами для разделения гетерогенных систем.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие гидроциклона. Сопоставьте его с другими аппаратами для разделения гетерогенных систем.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие осадительной центрифуги со шнековой выгрузкой осадка. Сопоставьте эту машину с другими аппаратами для разделения суспензий.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие электрофильтра. Каковы преимущественные области применения этого аппарата?

- •Изобразите схему устройства и опишите действие барботажного пылеуловителя. Сопоставьте его с другими пылеочистительными аппаратами.

- •Изобразите схему устройства и опишите действие скруббера Вентури для мокрой очистки газов от пыли. Сопоставьте его с другими пылеочистительными аппаратами.

Изобразите схемы и опишите действие установок для непрерывной ректификации многокомпонентных смесей.

Рисунок 8.1 – Варианты (а, б) смех ректификации многокомпонентных смесей

При непрерывной ректификации

многокомпонентных смесей в установке

должна быть не одна колонна, а больше,

так как в одной колонне можно разделить

смесь только на два продукта. В общем

случае число колонн

равно числу компонентов

равно числу компонентов

разделяемой смеси за вычетом единицы,

то есть

разделяемой смеси за вычетом единицы,

то есть

.

.

Поясним это на примере разделения трехкомпонентной смеси (рис. 8.1). Для этого случая разделения возможны два варианта организации процесса.

Два наиболее летучих компонента

переходят в дистиллят, высококипящий

компонент

остается

в кубовом остатке, а смесь

поступает в другую колонну.

переходят в дистиллят, высококипящий

компонент

остается

в кубовом остатке, а смесь

поступает в другую колонну.В кубовом остатке остается смесь компонентов

которые направляются в другую колонну

на разделение.

которые направляются в другую колонну

на разделение.

Таким образом, все последующие колонны при многокомпонентной ректификации также должны состоять из двух частей – укрепляющей и исчерпывающей.

Следует отметить, что вариант а и аналогичные ему возможны не всегда (в отличие от варианта б), поскольку ограничены соотношением относительных летучестей компонентов и их содержанием в исходной смеси. Например, отделение смеси от (вариант а) на рис. 8.1 возможно при условии

где

– средняя суммарная относительная

летучесть остальных компонентов). Таким

образом, отделение в паровой фазе

– средняя суммарная относительная

летучесть остальных компонентов). Таким

образом, отделение в паровой фазе

-го

компонента возможно только тогда, когда

его относительная летучесть

-го

компонента возможно только тогда, когда

его относительная летучесть

,

больше средней относительной летучести

всех компонентов:

,

больше средней относительной летучести

всех компонентов:

С увеличением числа компонентов исходной смеси возможное число вариантов взаимного соединения колонн быстро возрастает.

Изобразите схему устройства и опишите действие экстрактора с ситчатыми тарелками. Сопоставьте этот аппарат с экстракторами других типов.

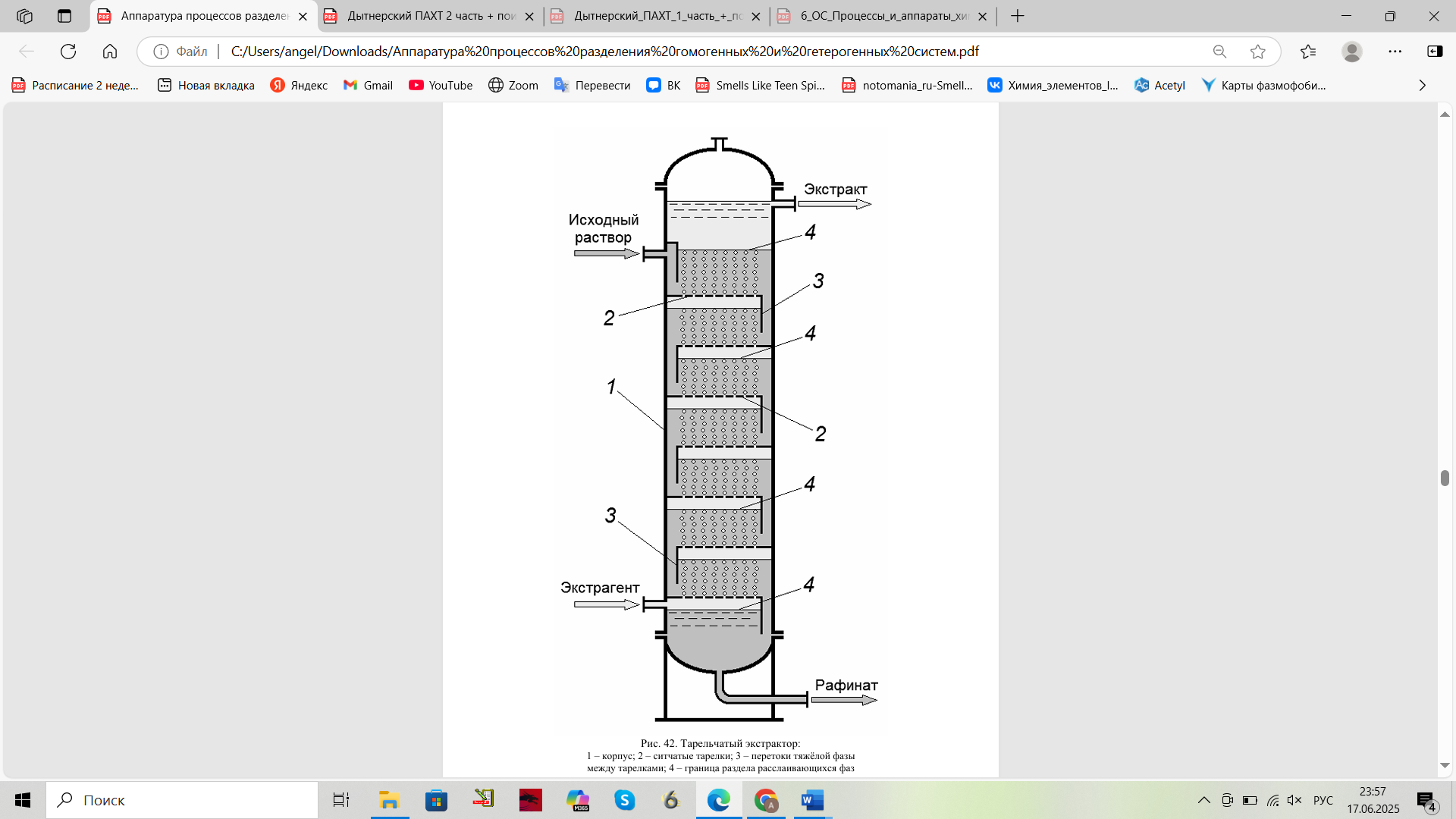

Рисунок 9.1 – Тарельчатый экстрактор:

1 – корпус; 2 – ситчатые тарелки; 3 – перетоки тяжёлой фазы между тарелками; 4 – граница раздела расслаивающихся фаз

Из тарельчатых экстракторов наибольшее применение нашли экстракторы с ситчатыми тарелками.

Одна из жидких фаз многократно дипергируется и коалесцирует (сливается, объединяется, проходя через большое число отверстий в тарелке, скорость экстракции при этом возрастает. После взаимодействия со сплошной фазой капли коалесцируют и образуют слой фазы возле тарелки. Если диспергируется лёгкая фаза, то её слой образуется под тарелкой, если тяжёлая фаза – над тарелкой. Эти слои называют подпорными, они обеспечивают секционирование колонны по высоте и предотвращают движение сплошной фазы через отверстия тарелок. Сплошная фаза перетекает с тарелки на тарелку через переливные устройства. Также эти слои создают гидростатический напор, необходимый для преодоления сопротивления тарелок и диспергирования жидкости.

Обычный тарельчатый экстрактор относят к гравитационным аппаратам.

Достоинства |

Недостатки |

|

|