- •Формы бактерий

- •Бактериологические краски

- •Техника приготовлениябактериологических препаратов (мазков)

- •Методы фиксации мазков:

- •Простые методы окраски бактерий

- •Cl. perfringens

- •1. Серовар А вызывает газовую гангрену и вызывает пищевые отравления.

- •2. Серовар В вызывает анаэробную дизентерию.

- •3. Серовар С вызывает геморрагическую энтеротоксемию овец.

- •4. Серовар D вызывает энтеротоксемию овец «мягкая почка».

- •5. Серовар Е вызывает энтеротоксемию телят и ягнят.

- •6. Серовар F вызывает некротический энтерит людей.

- •Морфология. Грамположительная неподвижная палочка с закругленными концами, 8×15 мкм. Образует капсулы и споры.

- •Cl. novyi

- •Биохимические свойства. Сахаролитические свойства выражены слабо.

- •Cl. histolyticum

- •Встречается реже других. Часто обнаруживается в кишечнике животных и человека. Выделяет токсины.

- •Cl. sordellii

- •Контрольные вопросы:

- •1. Какова морфология возбудителя паратуберкулеза.

- •2. Какова особенность культивирования микобактерии туберкулеза.

- •4. Особенности аллергической диагностики паратуберкулеза.

- •Контрольные вопросы:

- •1. Как происходит заражение возбудителями бруцеллеза.

- •2. Перечислить возбудителей бруцеллеза.

- •3. Какие методы используют для диагностики бруцеллеза.

- •4. Назовите источник инфекции туляремии.

- •5. Каким путем происходит заражение туляремии.

- •1. Морфология возбудителя пастереллеза.

- •3. Как проводят лабораторную диагностику пастереллеза.

- •4. Морфология возбудителя гемофилезного полисерозита и гемофилезной плевропневмонии.

- •5. Как формируются колонии на МРТ с «баккормилкой».

- •Контрольные вопросы:

- •1. Морфология возбудителя сапа лошадей.

- •2. Какая среда является дифференцирующей для возбудителя сапа лошадей.

- •3. Какой метод лабораторной диагностики является основным.

- •4. Какой аллергический препарат и как его применяют для диагностики сапа.

- •5. Как и на каких животных ставят биопр2обу.

- •6. Морфология возбудителя мелиоидоза.

- •7. Как характеризуется рост на МПА.

Контрольные вопросы:

1.Морфология возбудителя пастереллеза.

2.Какой ростовой фактор необходим для роста и развития возбудителя пас-

тереллеза на искусственных питательных средах.

3.Как проводят лабораторную диагностику пастереллеза.

4.Морфология возбудителя гемофилезного полисерозита и гемофилезной плевропневмонии.

5.Как формируются колонии на МРТ с «баккормилкой».

Тема 3.11. Микробиологическая диагностика сапа лошадей и мелиоидоза.

Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей и лабора-

торной диагностики сапа и мелиоидоза.

Содержание:

1.Бактериологический метод исследования сапа лошадей и мелиоидоза.

2.Аллергическая диагностика сапа лещадей.

3.Микроскопия мазков, культуральные и биохимические свойства.

4.Специфическая терапия и профилактика болезни.

5.Некоторые особенности заболевания.

САП ЛОШАДЕЙ Род Pseudomonas Pseudomonas mallei

Инфекционная болезнь цельнокопытных (лошадь, лошак, осел, мул), проте-

кающая преимущественно хронически и передающееся человеку. В пораженных органах (лимфоузлы, легкие, печень и др.), на слизистой оболочке носа и различ-

ных участках тела возникают сапные узелки различной величины, склонные к распаду с образованием гноящихся язв с изрытым саловидным дном. В СССР в результате специальных мероприятий сап ликвидирован. В естественных условиях могут болеть хищники семейства кошачьих (лев, леопард, тигр, барс, рысь, степ-

ная кошка и др.) в результате поедания мяса больных сапом лошадей, могут бо-

209

леть верблюды и человек. Микроб был открыт в 1882 г. Ф. Леффлером и А.

Шютцом.

Морфология. Прямая или слегка изогнутая гра- |

|

мотрицательная неподвижная палочка 5×0,5 мкм (ри- |

|

сунок 126). В культурах могут встречаться шаровидные |

|

и палочковидные формы. Не образует спор и капсул. |

|

При окраске по Романовскому-Гимзе и синью Леффле- |

|

ра выявляется зернистость. Располагается одиночно, |

|

парами, цепочками, скоплениями. В клетках часто об- |

Рисунок 126 - Возбуди- |

|

|

разуются сегменты, которые служат резервным пита- |

тель сапа лошадей. |

тельным материалом. |

|

Культуральные свойства. Факультативные анаэробы. Оптимальная темпера-

тура роста 37 °С. Растет на простых питательных средах с добавле- |

|

|

нием 2-4 % глицерина (глицеринофильность). На МПБ с глицери- |

|

|

ном вначале равномерное помутнение, образование пристеночного |

|

|

кольца и слизистой пленки с последующим образованием слизи- |

|

|

стого серо-белого осадка. На МПА с глицерином на 2-е сутки появ- |

|

|

ляется слизистый вязкий серовато-белый налет с перламутровым |

|

|

оттенком, который постепенно приобретает коричневый цвет. Диф- |

|

|

ференциальной средой служит глицериновый картофель (ломтики |

|

|

картофеля подщелачивают 1 % содой и вымачивают в 5 % глице- |

|

|

рине), вначале появляются мелкие полупрозрачные с желтоватым |

|

|

оттенком колонии в виде капелек, затем они сливаются, образуя |

Рисунок |

|

|

||

слизистый медообразный налет. Цвет налета меняется от янтарно- |

127 - Рост |

|

желтого в первые дни до буро-коричневого и красноватого к 8-му |

возбудите- |

|

ля сапа на |

||

|

||

дню (рисунок 127). МПЖ разжижает. |

питатель- |

|

Биохимические свойства. Ферментирует глюкозу, лактозу без |

ной среде. |

|

|

газа, не ферментирует мальтозу, маннит, сахарозу. Индол не образует. Молоко свертывает медленно (на 6-8-й день).

210

Патогенность. Сапом болеют лошади, ослы и мулы. Описаны случаи забо-

левания сапом хищных зверей: льва, барсука, леопарда, барса, рыси, степной кош-

ки. Крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, птицы сапом не болеют. Болезнь протекает у лошадей в хронической и острой формах; по локализации сап подраз-

деляют на легочный, носовой и кожный. При кожной форме в лимфатических уз-

лах образуются инфекционные гранулемы, которые размягчаются в центре с обра-

зованием язв. Больные сапом животные подлежат уничтожению.

Устойчивость. 2-3 недели - в гниющем материале; высушивание – 14 дней;

чувствительна к воздействию высокой температуры и антисептикам; 5 % раствор хлорной извести, 2 % раствор формалина - 1 ч.

Токсигенность. Бактерии сапа растворимый токсин не продуцируют. Они содержат эндотоксины. Одним из продуктов распада является маллеин, который обладает ярко выраженным аллергическим действием и, подобно туберкулину,

используется в диагностических целях.

Антигенная структура. Существует две разновидности, или антигенные группы, возбудителя сапа. Первая содержит антиген, общий для бактерий сапа и мелиоидоза, вторая имеет антиген, который содержится только в бактериях сапа.

Кроме того, из бактерий сапа были выделены две фракции: специфический видо-

вой полисахарид и неспецифический нуклеопротеид.

Патогенез. Попадающие в организм через поврежденные покровы или с вдыхаемым воздухом бактерии оседают в мелких капиллярах, где окружаются клетками и формируют сапные узелки. Под действием фагоцитов и Т-киллеров в центре узелков образуются некротические фокусы. Повышенная порозность сте-

нок мелких сосудов вокруг фокусов приводит к появлению инфильтратов, повы-

шенному проникновению возбудителя в лимфо- и кровоток и заносу его в другие паренхиматозные органы и лимфатические узлы, Вновь формирующиеся фокусы сливаются, образуя каверны, подобно тому, как это происходит при туберкулезе.

В легких в таких случаях развивается пневмония. В коже и на слизистых оболоч-

ках распадающиеся сапные узелки образуют своеобразные язвы с изрытыми не-

ровными краями и саловидным дном, которые вяло заживают с звездчатым рубце-

211

ванием. Усиливающаяся интоксикация вызывает лихорадку, приводит к истоще-

нию и гибели ослабленных животных.

В организме резистентного животного гранулематозный процесс не расши-

ряется, вокруг единичных некротических фокусов образуется соединительноткан-

ная капсула. В инкапсулированных фокусах микроб может переживать годами, не распространяясь за пределы очага. Чаще, однако, такие патологические очаги обызвествляются, а микробы в них погибают. В подобных случаях наступает са-

мовыздоровление животных.

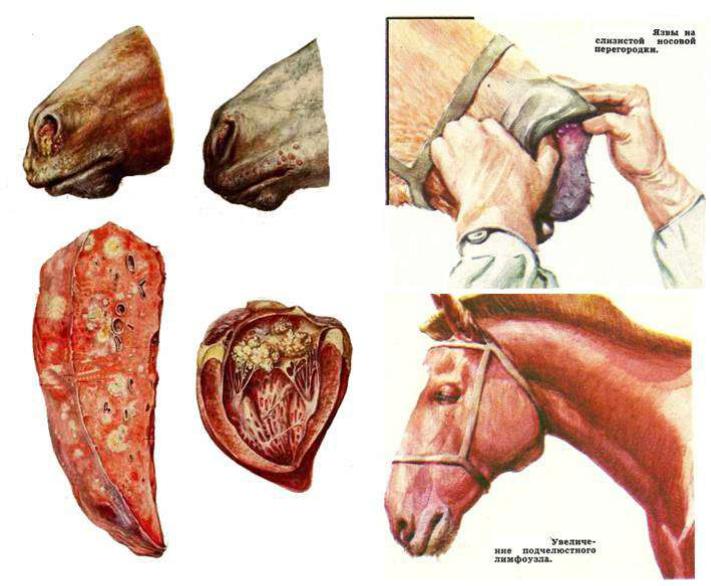

Рисунок 128 - Клинические признаки сапа у лошадей.

Клинические признаки. Инкубационный период – 2-3 недели. Болезнь проте-

кает латентно, остро и хронически. При остром течении отмечают повышение

212

температуры тела, учащение дыхания, покраснение слизистой оболочки носа и одноили двустороннее слизистое истечение из носовой полости, редкий сухой кашель, потерю аппетита. В дальнейшем на слизистой оболочке носа появляются мелкие желтоватые узелки, окаймленные красным ободком. Затем узелки распа-

даются и превращаются в язвы круглой или продолговатой формы с неровными утолщенными краями, покрытые слизисто-гнойным экссудатом, иногда с приме-

сью крови. Выделения из носа кровянисто-ихорозные, дыхание сопящее. Подче-

люстные лимфатические узлы (чаще с одной стороны) припухшие, болезненные,

горячие, затем становятся плотными, бугристыми, неподвижными. Иногда в по-

раженных лимфатических узлах образуются абсцессы. На коже головы, шеи, ко-

нечностей, мошонки появляются мелкие узелки, которые затем превращаются в язвы, заполненные гнойно-некротическим содержимым. Подкожные лимфатиче-

ские сосуды, проходящие в области язв, утолщаются, приобретают вид шнуров, по ходу которых образуются узлы и язвы. Пораженные конечности отекают, наблю-

дается хромота. Болезнь длится до 30 дней, животные быстро худеют и гибнут,

или сап принимает хроническое течение. Клинические признаки сапа лошадей представлены на рисунке 128.

Хроническое течение характеризуется лихорадкой непостоянного типа, ис-

худанием, слабостью, редким сухим кашлем и эмфиземой легких. Отмечают носо-

вое кровотечение, одностороннее увеличение подчелюстных лимфатических узлов,

отеки в области мошонки или вымени. На слизистой оболочке носа звездчатые рубцы или небольшие белые пятна, которые образовались в результате заживления сапных язв.

Болезнь длится от нескольких месяцев но нескольких лет.

Латентное течение сапа, которое наблюдают в стационарно-неблагополучных пунктах, может продолжаться годами. Наличие инфекции у таких животных устанавли-

вают серологическими и аллергическими исследованиями.

Сап – это зооноз. У человека протекает в острой и хронической формах. Воз-

будитель проникает через ссадины на коже, слизистые оболочки носа, глаза, а так-

же перорально и аэрогенно через верхние дыхательные пути. При острой форме на месте внедрения возбудителя возникает припухлость и образуется узелок, который

213

распадается с развитием язвы. В дальнейшем появляются воспаление регионарных лимфатических узлов, пустулезная сыпь на коже и слизистых оболочках, развива-

ются гнойнички в мышцах или подкожной клетчатке. Иногда поражаются суставы,

слизистая оболочка носа, лицо; температура тела высокая, отмечается общая сла-

бость. В ряде случаев болезнь заканчивается септицемией. Летальность от острого сапа в дореволюционный период составляла 69 - 86 %, иногда 100 %. При хрони-

ческой форме возникают местные гранулемы с образованием язв, которые харак-

теризуются неправильными и уплотненными краями. Болезнь длится несколько месяцев и сопровождается рецидивами. Выздоровление наблюдается только в по-

ловине случаев. Сап сопровождается выраженной аллергической реакцией орга-

низма.

Лабораторная диагностика. Патологический материал - пораженные орга-

ны, лимфоузлы, содержимое язв, стерильно взятые носовые истечения. Из лабора-

торных животных чувствительны кошки, морские свинки и золотистые хомяки.

Кролики мало восприимчивы; белая мышь сапом не заражается.

Проводят микроскопию мазков, посевы на питательные среды. Для вы-

деления чистой культуры материал засевают на глицериновый картофель и агар,

пересевая характерные колонии на свежие среды.

Биопробу ставят на морских свинках. Стерильно взятый материал из закры-

тых абсцессов вводят в брюшную полость самца. Спустя 2-4 дня, и позже, появ-

ляются отечность мошонки, признаки орхита, кожные гнойники и язвы (скроталь-

ный феномен). Свинки гибнут к 15-му дню или позже. Часть животных выживает.

При наличии материала, загрязненного посторонней микрофлорой (из откры-

тых гнойников, язв, носовое истечение), лучше заражать морских свинок под кожу в области живота. Длительность болезни и ее исход такие же, как и при внутри-

брюшинном заражении. Обычно морскую свинку на высоте заболевания умерщв-

ляют, чтобы произвести высевы.

Кошки, у которых после заражения превалирует картина сапной септицемии,

гибнут на 8-15-е сутки, реже позднее. Материал вводят тампоном под кожу шеи в области затылка в предварительно сделанный путем надреза кожи кармашек. Опе-

214

рация для предотвращения царапания кошки выполняется обычно в специально приспособленном ящике. Инфицированные кошки при чихании и фыркании спо-

собны рассеивать микробы. Для безопасности клетку, где находится кошка, по-

крывают марлей, часто увлажняемой раствором сулемы. Кошку умерщвляют на 6- 8-й день после заражения. Для предосторожности труп предварительно обильно смачивают раствором карболовой кислоты. Ввиду особой опасности работы с кошками предпочитают заражать морских свинок, так как с ними легче и безопас-

нее обращаться.

РА, РСК со стандартным антигеном (прозрачный экстракт сапных палочек,

выращенный на МПА с 2 % глицерина).

Аллергическая диагностика проводится при помощи аллергена - маллеина,

который предложили в 1891 г. независимо друг от друга ветеринарные врачи Гельман и Кальнинг в виде экстракта убитых сапных бактерий, выращенных на картофеле. Это прозрачная жидкость светло-желтого цвета, представляющая со-

бой убитый нагреванием фильтрат 4 мес. культуры сапного микроба, выращенный на МПА с 4 % глицерина в течение 4 мес (рисунок 129).

Маллеин закапывают на конъюнктиву - глазная проба. Вводят двукратно с промежутком 5-6 дней. Маллеинизацию проводят утром, 3-4 капли маллеина на-

носят на конъюнктиву здорового глаза. После первого введения учитывают реак-

цию через 3, 6, 9, 24 часа. Положительная реакция характеризуется воспалением конъюнктивы и истечением гнойного секрета из внутреннего угла глаза. Сомни-

тельный результат – гиперемия конъюнктивы и слезотечение. Отрицательный – отсутствие признаков воспаления. При сомнительных и отрицательных результа-

тах вводят повторно через 5-6 дней в тот же глаз. Реакцию учитывают через 3, 6, 9, 12 часов. Глазная проба выявляет до 95 % больных сапом лошадей.

Если у лошадей заболевания глаз, глазную пробу ставить запрещено. Прибе-

гают к подкожной пробе: предварительно измеряют температуру – утром, днем и вечером (она должна быть не более 38,5 ºC), вводят маллеин подкожно 1 мл в об-

ласть шеи. На следующий день в 6 часов утра измеряют температуру тела и через каждые 2 часа до 18 часов, на 24 часа и на 36 часов. Оценивают реакцию по изме-

215

нению температуры и местному воспалению. Положительная реакция – темпе-

ратура тела до 40 ºC и

удерживается на этом уровне 6-8 часов, а также проявляется местная реак-

ция – в месте введения маллеина образуется бо-

лезненная припухлость.

Сомнительная реакция – температура тела не выше

39,5 ºC. Отрицательная – Рисунок 129 - Маллеинизация лошадей.

температура тела не более

39 ºC или в норме и воспаление не выражено.

У табунных лошадей маллеин вводят внутрикожно в дозе 0,2 мл, учитывают реакцию через 48 часов. Положительная реакция – припухлость размером 2×3,5

см. Нереагирующим лошадям вводят повторно через 48 часов и проводят учет ре-

акции через 24 часа.

Иммунитет клеточный, нестерильный.

Специфическая профилактика и терапия не разработана. Больных живот-

ных уничтожают.

МЕЛИОИДОЗ Род Pseudomonas

Pseudomonas pseudomallei

Ложный сап, болезнь Уитмора - сапоподобное пиемическое заболевание животных, человека, характеризующиеся септицемией с образованием абсцессов во внутренних органах. Впервые описано Уайтмором и Кришнасвами в 1912 г.

восприимчивы лошади, обезьяны, собаки, МРС, человек.

Морфология. Короткая, подвижная (лофотрих), изогнутая, зернистая, с за-

кругленными концами, 1,5 мкм в длину. Не образует спор и капсул, сходна с воз-

будителем сапа. В мазках бактерии располагаются единичными клетками и корот-

216

кими цепочками. Характерным признаком для них является наличие полигидро-

ксибутират-гранул в качестве внутриклеточного резервного питательного ма-

териала. Они хорошо окрашиваются по Романовскому-Гимзе, а также всеми ани-

линовыми красителями, грамотрицательные, окрашиваются биполярно и стано-

вятся сходными с бактериями чумы. При повторных посевах подвижность и бипо-

лярность утрачиваются.

Культуральные свойства. Возбудитель мелиоидоза может расти в аэробных и анаэробных условиях. Оптимальная температура 37 °С. Микроб неприхотлив к питательным средам. Способствует росту внесение в среду глицерина и сыворот-

ки. МПБ - равномерное помутнение и пленка. МПА - колонии округлые, гладкие,

кремового цвета, далее становящиеся шероховатыми, морщинистыми, к 4-7 дню приобретают желтовато-коричневую окраску. МПЖ - умеренное разжижение. На картофельной среде – обильное наложение кремового или кремово-желтого цвета.

От бактерий сапа отличается подвижностью, разжижением желатина.

Биохимические свойства. Ферментирует глюкозу, лактозу, сахарозу, ман-

нит, мальтозу. Образует Н2S, не образует индол. Культуры издают своеобразный аромат.

Устойчивость. Долго сохраняется во внешней среде, не теряя своей виру-

лентности. На глицериновом агаре не утрачивает патогенности в течение 8 лет.

Устойчив к высушиванию, в почве сохраняется до 1 мес. В питьевой воде остается вирулентным 44 дня, в почве - 30, трупном материале грызунов - 8 дней. Быстро погибает при кипячении; 1 % фенол и 0,1 % формалин - 24 ч.

Токсигенность. Возбудитель мелиоидоза не образует экзотоксина, проду-

цирует несколько фракций эндотоксичных веществ: слабый термостабильный эн-

дотоксин, вызывающий у животных эритему на месте введения, и два сильных термолабильных. Один из них обусловливает геморрагически-некротические по-

ражения, другой вызывает летальный исход у животных без выраженных измене-

ний кожи и тканей на месте инъекции.

Антигенная структура. Возбудитель мелиоидоза имеет Н-антиген (жгути-

ковый) и О-антиген (соматический), который является общим с антигенами бакте-

217

рий сапа и некоторых сальмонелл и, следовательно, не обладает специфичностью.

Выявлены также М- и К-антигены, которые агглютинируются соответствующими сыворотками. Из старых культур бактерий мелиоидоза выделен специфический фаг. Дифференцировано два типа фага: северовьетнамский и южновьетнамский.

Патогенез. Септикопиемический характер инфекции обусловливает очаго-

вость поражения организма гнойниками. Возбудитель мелиоидоза выделяется из организма больных животных с носовым и гнойно-слизистым отделяемым язв кожи, с мокротой и фекалиями. При этом инфицированию подвергаются террито-

рия, жилые помещения, пищевые продукты и другие объекты. Человек заражается при употреблении пищи, загрязненной выделениями инфицированных грызунов.

Резервуаром и переносчиком возбудителя могут быть крысиные блохи, комары.

Возбудитель лимфой и кровью заносится в легкие и другие органы и ткани,

где развивается специфический для мелиоидоза воспалительный процесс с вовле-

чением в него регионарных лимфоузлов. Воспаление в первичном очаге сопрово-

ждается образованием гнойных узелков, склонных к казеозному распаду с после-

дующим обызвествлением и инкапсуляцией. На коже и слизистых оболочках об-

разуются мелкие узелки и гноящиеся язвы. У больных животных появляется ал-

лергия.

Клинические признаки. Инкубационный период - 3-10 дней. У больных ко-

шек, собак отмечаются понос, гнойный конъюнктивит, ринит с образованием язв и нагноением лимфоузлов. У овец и коз - кашель, истечения из носа, нервные сим-

птомы. Для лошадей и крупного рогатого скота характерно относительно добро-

качественное течение болезни, на месте проникновения возбудителя образуется флегмона, наблюдается кратковременная лихорадка, гнойные выделения из носо-

вой полости, абсцессы во внутренних органах.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: гной, экссудат,

моча, кровь, содержимое язв, паренхиматозные органы, лимфоузлы. Проводят микроскопию мазков. Проводится путем посева крови, гноя, трупного материала на питательные среды, выделения чистой культуры и ее идентификации по куль-

туральным, ферментативным и биологическим свойствам.

218