- •Формы бактерий

- •Бактериологические краски

- •Техника приготовлениябактериологических препаратов (мазков)

- •Методы фиксации мазков:

- •Простые методы окраски бактерий

- •Cl. perfringens

- •1. Серовар А вызывает газовую гангрену и вызывает пищевые отравления.

- •2. Серовар В вызывает анаэробную дизентерию.

- •3. Серовар С вызывает геморрагическую энтеротоксемию овец.

- •4. Серовар D вызывает энтеротоксемию овец «мягкая почка».

- •5. Серовар Е вызывает энтеротоксемию телят и ягнят.

- •6. Серовар F вызывает некротический энтерит людей.

- •Морфология. Грамположительная неподвижная палочка с закругленными концами, 8×15 мкм. Образует капсулы и споры.

- •Cl. novyi

- •Биохимические свойства. Сахаролитические свойства выражены слабо.

- •Cl. histolyticum

- •Встречается реже других. Часто обнаруживается в кишечнике животных и человека. Выделяет токсины.

- •Cl. sordellii

- •Контрольные вопросы:

- •1. Какова морфология возбудителя паратуберкулеза.

- •2. Какова особенность культивирования микобактерии туберкулеза.

- •4. Особенности аллергической диагностики паратуберкулеза.

- •Контрольные вопросы:

- •1. Как происходит заражение возбудителями бруцеллеза.

- •2. Перечислить возбудителей бруцеллеза.

- •3. Какие методы используют для диагностики бруцеллеза.

- •4. Назовите источник инфекции туляремии.

- •5. Каким путем происходит заражение туляремии.

- •1. Морфология возбудителя пастереллеза.

- •3. Как проводят лабораторную диагностику пастереллеза.

- •4. Морфология возбудителя гемофилезного полисерозита и гемофилезной плевропневмонии.

- •5. Как формируются колонии на МРТ с «баккормилкой».

- •Контрольные вопросы:

- •1. Морфология возбудителя сапа лошадей.

- •2. Какая среда является дифференцирующей для возбудителя сапа лошадей.

- •3. Какой метод лабораторной диагностики является основным.

- •4. Какой аллергический препарат и как его применяют для диагностики сапа.

- •5. Как и на каких животных ставят биопр2обу.

- •6. Морфология возбудителя мелиоидоза.

- •7. Как характеризуется рост на МПА.

Биохимические свойства. Углеводы ферментируют с образованием кисло-

ты и газа, молоко свертывает.

Cl. perfringens

Содержится у здоровых животных в желудочно-кишечном тракте. Выраба-

тывает сложный экзотоксин, обладающий летальным, некротическим, гемолити-

ческим и цитопатогенными действиями. Различают 6 сероваров:

1.Серовар А вызывает газовую гангрену и вызывает пищевые отравления.

2.Серовар В вызывает анаэробную дизентерию.

3.Серовар С вызывает геморрагическую энтеротоксемию овец.

4.Серовар D вызывает энтеротоксемию овец «мягкая почка».

5.Серовар Е вызывает энтеротоксемию телят и ягнят.

6.Серовар F вызывает некротический энтерит людей.

Морфология. Грамположительная неподвижная палочка с закругленными концами, 8×15 мкм. Образует капсулы и споры.

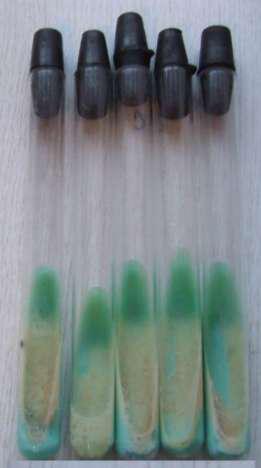

Культуральные свойства. Факультативный анаэроб. На среде Китта-

Тароцци – помутнение и газообразование уже через 3-4 часа. Через 3-5 дней буль-

он просветляется и на дно выпадает белый осадок. Культура издает запах масля-

ной кислоты. На плотной среде – круглые и продолговатые, выпуклые с ровными краями колонии оливково-зеленоватого цвета. Вокруг зеленовато-коричневая про-

зрачная зона гемолиза.

Биохимические свойства. Характерное свойство для Cl. perfringens – спо-

собность свертывать лакмусовое молоко с образованием сгустка кирпичного цвета и просветлением молочной сыворотки. Ферментирует углеводы с образованием кислоты и газа.

Cl. novyi

В организме и при росте на питательной среде вырабатывает очень сложный

иактивный токсин, вызывает некроз тканей. Может вызывать брадзот овец.

Морфология. Крупная грамположительная прямая или слегка изогнутая с

закругленными концами палочка 8×1,5 мкм. Бактерии располагаются цепочками

153

по 3-5 клеток. Капсул не образует. Молодые культуры подвижны (перитрихи).

Образует споры.

Культуральные свойства. Облигатный анаэроб. На среде Китта-Тароцци –

помутнение и слабое газообразование, культура издает неприятный запах. При просветлении осадка через 3 дня выпадает хлопьевидный осадок. На плотной сре-

де - круглые, асбестово-пушистые или корневидные, бесцветные или серые коло-

нии, зона гемолиза.

Биохимические свойства. Сахаролитические свойства выражены слабо.

Cl. histolyticum

Встречается реже других. Часто обнаруживается в кишечнике животных и человека. Выделяет токсины.

Морфология. Грамположительная подвижная (перитрих) палочка 5×0,5 мкм.

Образует споры (в виде игольного ушка).

Культуральные свойства. Облигатный анаэроб. На среде Китта-Тароцци –

помутнение, газообразования нет, бульон светлеет и выпадает осадок. На плотной среде - маленькие, круглые, бесцветные или нежно-серые, напоминающие капель-

ки росы колонии, незначительный гемолиз.

Биохимические свойства. Углеводы не ферментирует. Высокая протеоли-

тическая активность. Выделяет сероводород. Индол не образует.

Cl. sordellii

Морфология. Полиморфная грамположительная подвижная (перитрих) па-

лочка с закругленными концами 8×1,5 мкм. Бактерии располагаются изолирован-

но по 1-3 клетки. Образует споры, капсулы не образует.

Культуральные свойства. Облигатный анаэроб. На среде Китта-Тароцци –

помутнение и газообразование, в старых культурах слизь. Культура издает гнило-

стный запах. На плотных средах – колонии серовато-белые с неровными краями,

окруженные узкой зоной гемолиза.

Биохимические свойства. Ферментируют углеводы, обладает протеолити-

ческими свойствами. Образует аммиак и сероводород. Индол не образует.

154

Патогенез. Возбудители интенсивно размножаются в очаге воспаления и разносятся по организму, образуя токсины. Увеличивается проницаемость сосудов

– отеки и кровоизлияния. Под действием токсинов разрушается соединительная и мышечная ткань, идет интенсивное газообразование. В результате интоксикации поражается нервная система, дыхательный центр, сердечная деятельность. Смерть наступает в результате интоксикации не только бактериальными токсинами, но и продуктами разложения ткани.

Клинические признаки. Инкубационный период - от 12 ч до нескольких дней. Летальность высокая. Клиническое проявление зависит от вида животных,

вида и токсичности возбудителя или их ассоциации, характера и локализации по-

ражений. Различают злокачественный отек послераневой, послеродовой, злокаче-

ственный отек сычуга ягнят, злокачественный отек головы и др.

Общие признаки: сильное угнетение, отказ от корма, учащение пульса, за-

трудненное дыхание, цианоз, температура тела повышена, перед смертью понижа-

ется. Болезнь длится от нескольких часов до 1-2 суток.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: тканевой экссудат,

кусочки пораженных мышц, паренхиматозные органы.

Проводят микроскопию мазков, посевы на питательные среды, биопробу на морских свинках (внутрикожно или подкожно 1 мл). Для определения серовара возбудителя применяют РН с гомологичными антитоксическими сыворотками.

При лабораторном подтверждении диагноза следует учесть, что по морфо-

логическим, культуральным, биохимическим и антигенным свойствам один из часто встречаемых возбудителей злокачественного отека КРС С. septicum очень близок к возбудителю ЭМКАРа, их дифференциация в практических условиях не всегда возможна.

Иммунитет антитоксический.

Специфическая терапия. Поливалентная антитоксическая сыворотка.

Специфическая профилактика. Не разработана.

155

ВОЗБУДИТЕЛИ БРАДЗОТА ОВЕЦ

С. perfringens типа С, С. septicum, С. novyi.

Брадзот (от норвежского brad sott - внезапная болезнь) - остро протекающая неконтагиозная токсико-инфекционная болезнь овец, характеризующаяся геморра-

гическим воспалением сычуга и накоплением газов в преджелудках.

Патогенез. Заражение животных происходит через корм и воду. В возникно-

вении заболевания основное значение имеют условия анаэробиоза в пищевари-

тельном тракте. Нарушение целостности слизистой оболочки сычуга, а также ос-

лабление резистентности организма благоприятствуют интенсивному развитию возбудителя и продуцированию им активного токсина в местах поражения. Гибель животного наступает в результате интоксикации.

Клинические признаки. Болезнь чаще протекает молниеносно, и совершенно здоровых вечером животных утром находят мертвыми, или здоровая на вид овца при явлениях судорог падает на землю и погибает в течение нескольких минут.

При затяжном течении болезнь длится несколько часов, редко до суток. В таких случаях наблюдают беспокойство, резкие беспорядочные движения. Овца падает,

запрокидывает голову, появляются тонические судороги. Из ротовой и носовой полостей вытекает пенистая жидкость, иногда с примесью крови. У больных жи-

вотных часто отмечают вздутие живота и диарею. В отдельных случаях за не-

сколько часов до смерти можно наблюдать затрудненное дыхание, вздутие и боли в животе, отечность головы, глотки и языка. Летальность достигает 100 %.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: кровь из сердца,

слизистая оболочка сычуга и тонкого отдела кишечника, инфильтрат подкожной клетчатки, участки печени с некротическими очагами. Выделенную чистую куль-

туру идентифицируют по характерным морфологическим, культуральным, биохи-

мическим свойствам.

Специфическая профилактика. Поливалентная ГОА вакцина против брад-

зота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец, анаэробной дизентерии ягнят. Поливалентный анатоксин против клостридиозов овец.

156

Контрольные вопросы:

1.Перечислите возбудителей раневых анаэробных инфекций.

2.Какие микробы называются возбудителями клостридиальных анаэробных инфекций.

3.Почему газовая анаэробная инфекция относится к заболеваниям с поли-

микробной этиологией.

4.Перечислите общие биологические свойства возбудителей клостридиаль-

ных анаэробных инфекций.

5. Какими свойствами обладает Cl. tetani

6.Перечислить свойства токсинов возбудителей газовой анаэробной инфек-

ции.

7.Назовите фактор патогенности Cl. tetani

8.Назовите фактор патогенности Cl. botulinum

9.Назовите факторы патогенныхCl. chauvoei.

10.Перечислить возбудителей злокачественных отёков.

11.Назовите жидкую питательную среду для выращивания клостридий.

•

Тема 3.5. Микробиологическая диагностика некробактериоза и копытной

гнили овец.

Цель занятия: ознакомить студентов с возбудителями некробактериоза и ко-

пытной гнили, с восприимчивостью животных многих видов к возбудителю нек-

робактериоза, с восприимчивостью овец и коз к возбудителю копытной гнили. Ес-

тественный резервуар возбудителя некробактериоза в природе. Пути заражения и распространения болезни. Зоны распространения возбудителя копытной гнили.

Общая характеристика биологических свойств возбудителей. Отбор исследуемого материала. Особенности культивирования исследуемого материала и лаборатор-

ная диагностика.

Содержание:

1.Патологический материал.

2.Микроскопия мазков.

157

3.Культуральные и биохимические свойства возбудителя.

4.Биологическая проба.

5.Специфическая терапия и профилактика болезни.

6.Некоторые особенности заболевания.

ВОЗБУДИТЕЛЬ НЕКРОБАКТЕРИОЗА род Fusobacterium

Fusobacterium necrophorum

Инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся гнойно-

некротическими поражениями кожи и подлежащих тканей, слизистых оболочек,

внутренних органов и конечностей. В естественных условиях некробактериозом заболевают лошади, жвачные, буйволы, олени, свиньи, собаки, кошки, куры, гуси,

а также дикие животные - косули, сибирские козероги, лоси, архары, антилопы,

ламы, зебры, бегемоты, бобры, сурки, ондатры, суслики, песчанки, пре-

смыкающиеся. К некробактериозу восприимчив человек. Из лабораторных живот-

ных чувствительны кролики и белые мыши. Микроб выделен Р. Кохом в 1881 г. из изъязвленной роговицы барана, пораженного оспой, в 1882 г. он был обнаружен и подробно описан Ф. Леффлером. В последующем его выявляли А. Шютц и М. Г.

Тартаковский.

Морфология. Микроб поли-

морфный. В препаратах из свежих культур и свежих некротических фоку-

сов возбудители имеют форму палочек или длинных зернисто-окрашенных четкообразных переплетающихся нитей длиной 100-300 мкм (могут быть и ко-

роче – 30-50 мкм), отдельные нити дос-

тигают 400 мкм (рисунок 104). На не- |

Рисунок 104 - Возбудитель некробак- |

|

|

||

которых нитях формируются шаро- |

териоза. |

|

видные и колбовидные вздутия. Длина изолированных палочек 2-5 |

мкм. |

|

158 |

|

|

В мазках из старых культур и отпечатках из хронических очагов поражения,

особенно инкапсулированных, бактерии имеют форму коротких палочек длиной до 4 мкм. Окрашиваются зернисто, неравномерно, часто по концам более интен-

сивно (биполярно). В таких препаратах встречаются также кокковидные формы.

Неподвижна, спор и капсулу не образует. Спиртоводными растворами ани-

линовых красителей окрашивается неравномерно, с промежутками, по Граму - от-

рицательно. Хорошо красится фуксином Циля, синькой Леффлера, по Романов-

скому-Гимзе и особенно - по Муромцеву.

Культуральные свойства. Строгий анаэроб. Для культивирования исполь-

зуют среду Китта-Тароцци, бульон Мартена, печеночный бульон Хоттингера, сы-

вороточный и глюкозно-кровяной агар, полужидкий агар, мозговую среду. Добав-

ление к среде Китта-Тароцци 10-20 % свежей бычьей сыворотки и 0,2-0,5 % глю-

козы обеспечивает более интенсивный рост микроба и повышение газообразова-

ния. Температурный оптимум 36-38 °С.

На среде Китта-Тароцци через 1-2 дня появляется помутнение и на кусочках печени образуется хлопьевидный осадок; газообразование слабое, но у отдельных штаммов оно выражено хорошо. Через 5-8 дней среда просветляется и выпадает крошковатый осадок, разбивающийся при встряхивании в равномерную муть.

На поверхности глюкозно-кровяного агара растет на 2-3 сутки - появляются мелкие круглые или продолговатые росинчатые колонии, увеличивающиеся в размерах к 4-5 дню. Иногда колонии окружены слабой зеленоватой зоной гемоли-

за. Поверхность колоний гладкая, матовая. При помещении культуры в аэробные условия колонии продолжают расти, но становятся непрозрачными и шерохова-

тыми.

Микроб хорошо растет на мозговой среде и при добавлении 0,05 % сульфата железа вызывает ее почернение за счет образования сероводорода.

Биохимические свойства. Возбудитель ферментирует с образованием кисло-

ты и небольшого количества газа арабинозу, глюкозу, галактозу, левулезу, маль-

тозу, сахарозу, салицин и непостоянно - глицерин, дульцит, маннит и инулин.

Лактозу ферментирует слабо. Желатин и свернутую сыворотку не разжижает, не

159

переваривает яичный белок и непостоянно пептонизирует молоко, образует индол и сероводород. Аммиак не вырабатывает. Не восстанавливает нитраты в нитриты.

Токсигенность. Возбудитель продуцирует экзотоксин, эндотоксин и гемо-

токсин. Экзотоксин вырабатывается при культивировании микроба в жидких пи-

тательных средах, максимальная концентрация его достигается в 24-36-часовых культурах. Более интенсивно его синтезируют штаммы, выделенные от лошадей.

Этот токсин разрушается при 55 °С в течение 9 мин, при 100 °С - через 5 мин. До-

бавление к экзотоксину 0,3 % формалина переводит его в анатоксин.

Гемотоксин интенсивно продуцируется на средах из свежего мяса с добавле-

нием пептона, 0,5 % глюкозы, фосфата натрия и небольшого количества крови;

обладает термолабильными свойствами и разрушается при 48 °С через 15 мин,

при 56 °С полностью инактивируется, при 4 °С сохраняется 2 мес. Лизирует эрит-

роциты лошади, КРС, барана, свиньи, морской свинки, кролика и голубя.

Устойчивость. Возбудитель относительно нестойкий микроб, но может дли-

тельное время сохраняться в различных объектах внешней среды. В фекалиях - до

50 дней, в моче - до 15 дней, на поверхности почвы, покрытой травой, - до 10

дней, в почве летом - 15 дней, зимой - не более 2 мес., в водопроводной и дистил-

лированной воде - до 2 недель, молоке - до 1 мес., ультрафиолетовые лучи - 12 ч., 65 °С - 15 мин, 70 °С - 10 мин, кипячение - мгновенно. Высокочувствительны к антибиотикам тетрациклинового ряда, в меньшей мере - к пенициллину и стреп-

томицину; устойчива к мицерину и колимицину.

Патогенез. Некробактериоз - послераневая инфекция. Возбудитель интен-

сивно размножается в травмированных тканях: они недостаточно снабжаются ки-

слородом вследствие нарушения целостности капилляров. Это приводит к со-

зданию анаэробных условий. В здоровых тканях, нормально насыщенных кисло-

родом, возбудитель не размножается. Особенно благоприятные условия для сво-

его развития бактерии находят в крови гематом.

В организме синтезируются токсичные компоненты, блокирующие внутри-

клеточные ферментные системы и вызывающие некроз окружающих тканей. Про-

160

цесс осложняется механической закупоркой капилляров интенсивно размножив-

шимися микробными клетками.

Из очага поражения микроб гематогенным путем распространяется по орга-

низму, этому способствует поражение стенок кровеносных сосудов и отрыв тром-

бов, инфицированных бактериями. В результате процесс распространяется на со-

седние ткани, возникают вторичные очаги в коже, сухожилиях, костях. Проникно-

вение бактерий в кровь приводит к развитию септицемии и образованию метаста-

тических некротических очагов в легких, сердечной мышце, печени. Заболевание приобретает злокачественное течение и нередко заканчивается смертью животно-

го.

Клинические признаки. Инкубационный период 1-3 дня. У взрослых овец и коз преобладает поражение конечностей, поэтому первый признак заболевания -

хромота. Кожа венчика и области межкопытной щели - покрасневшая, отечная,

болезненная. Затем образуются язвы, свищи. Некротизируются сухожилия, связки,

суставы. Возможно отпадение рогового башмака и даже отторжение фаланг паль-

ца.

При доброкачественном течении болезни воспалительный процесс затухает,

омертвевшая ткань отпадает, и начинается заживление, продолжающееся 3-4 не-

дели. При некробактериозе половых органов происходят аборты, возможна гибель

овцематок.

У ягнят и козлят поражаются губы, |

|

крылья носа, слизистая оболочка рта и |

|

глотки, язык. Возможны метастазы во |

|

внутренние органы, приводящие к ле- |

|

тальному исходу. При заражении через |

|

пуповину также быстро наступает гибель. |

|

У взрослого крупного рогатого скота Рисунок 105 - Поражение копытец у |

|

обычно поражаются задние конечности |

коров при некробактериозе. |

|

|

(рисунок 105), а у телят - слизистая оболочка ротовой и носовой полостей, горта-

ни. Болезнь может осложниться пневмонией, энтеритом, оститом и остеомиели-

161

том. В таких случаях животное погибает от истощения или сепсиса. Иногда бо-

лезнь у КРС протекает с поражением вымени, матки. Могут быть аборты (плод мумифицируется). У быков образуются язвы на препуции и половом члене.

Свиньи болеют редко. У поросят отмечают некротический дерматит, стома-

тит, ринит, а как осложнение - пневмонию, энтерит. Бывают случаи злокачествен-

ного течения. У взрослых свиней на коже различных участков тела образуются гнойно-некротические язвы.

У северных оленей преобладает копытная форма некробактериоза - флегмо-

нозно-гнойное воспаление нижних фаланг конечностей и артриты, течение болез-

ни очень тяжелое. У молодняка диагностируют стоматит, гастроэнтерит, метаста-

зы в паренхиматозных органах.

У кроликов болезнь проявляется как некротический стоматит и ринит, неред-

ко развивается пиемия с образованием гнойно-некротических очагов во внутрен-

них органах и подкожной клетчатке.

У лошадей некробактериоз протекает как ограниченная гангрена (гангреноз-

ный дерматит) при наличии поражения копыт и в виде прогрессирующей гангре-

ны - некроза мякишных хрящей, сухожилий, суставов. Иногда первичные очаги некроза локализуются в области холки, лицевой части головы, носовых хрящей.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: кусочки поражен-

ных органов и тканей с прилегающей здоровой тканью, целые трупы мелких жи-

вотных и птиц. Содержимое из некротизированных очагов можно набирать в пас-

теровские пипетки, запаивать и пересылать в лабораторию. Для прижизненного исследования берут некротические поражения на границе омертвевшей и здоровой ткани после предварительной механической очистки от распавшейся ткани и гноя.

Одновременно из этих же участков готовят несколько препаратов-отпечатков на предметных стеклах. При поражении ротовой полости кроме некротических на-

ложений материмом тля биологического исследования может быть слюна больно-

го животного, В лабораторию пробы отправляются в свежем виде (с нарочным)

или же в стерильном 30 % растворе глицерина.

162

Мазки, приготовленные из некротизированной ткани, фиксируют спирт -

эфиром 10 мин и окрашивают синькой Леффлера (лучше с подогреванием 3 -4

мин), но Муромцеву, Романовскому-Гимзе, а также по Граму. В мазках обнару-

живают зернисто-окрашенные нити или тонкие грамотрицательные палочки.

Микроскопическое исследование дает основание поставить только предваритель-

ный диагноз.

Бактериологическое исследование. Для посевов используют кусочек некро-

тизированной ткани, отобранной на границе со здоровой. Его помещают в среду Китта-Тароцци с 10 % свежей крови или сыворотки КРС и 0,5 % глюкозы, допол-

нительно можно засевать на полужидкий агар. Посевы инкубируют 2-3 дня при 37 °С. Для определения сопутствующей аэробной микрофлоры дополнительно про-

изводят посевы на МПА и МПБ.

Биологическое исследование. Для выделения из патологического материала чистой культуры возбудителя используют кроликов, белых мышей. Кролика за-

ражают под кожу уха в дозе 0,5-1 мл материала или бульонной культуры. Через 2-

4 дня на месте введения развивается некротический очаг, распространяющийся на все ухо и мягкие ткани головы. Материал из пораженного очага используют для приготовления мазков и посевов. На 6-10 день кролик погибает.

Белых мышей заражают бульонной культурой в дозе 0,3-0,5 мл, которую вводят подкожно в области корня хвоста. На 3 день в месте инъекции и окру-

жающих тканях развиваются припухлость и нагноение, на 5-6 день - некроз, на 8-

10 день хвост отпадает. Мыши погибают 1-2 недели с явлениями некроза мышц в области заражения, гнойными очагами в печени, легких, сердце.

Иммунитет не вырабатывается.

Специфическая терапия. Антибиотики тетрациклинового ряда,

Специфическая профилактика. Нековак – ассоциированная вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота.

163

ВОЗБУДИТЕЛЬ КОПЫТНОЙ ГНИЛИ ОВЕЦ

Bacteroides nodosus

Хроническая инфекционная болезнь овец и коз, характеризующаяся мацера-

цией и воспалением кожи свода межкопытной щели, прогрессирующим гнойно -

гнилостным распадом копытного рога и хромотой.

Морфология. Крупная прямая или слегка изогнутая, грамотрицательная, не-

подвижная, полиморфная палочка с утолщением на одном или обоих концах (на-

поминает гантели). Спор и капсул не образует. Выделить его культуру из патоло-

гического материала удается редко и только на средах, содержащих экстракты ко-

пытного рога. Микроб не патогенен для лабораторных животных.

Культуральные свойства. Облигатный анаэроб. Весьма требователен к со-

ставу питательной среды, добавляют экстракт головного мозга и порошок копыт-

ного рога. На среде Китта-Тароцци - рост в виде тяжей, на дне пробирок осадок.

На плотной среде – блестящие шероховатые колонии.

Устойчивость незначительная, на пастбище – около 2-х недель, в поражен-

ном роге сохраняется до 3-х лет. 90 °С – 1 мин.

Патогенез. Патологический процесс вначале ограничивается кожей области свода межкопытной щели, а в дальнейшем распространяется на внутренние стен-

ки и на другие части копыта, что приводит к гнилостному распаду и отслоению рогового башмака от основы кожи копыта, к хромоте. Процесс может осложнить действие возбудителей других болезней, в частности некробактериоза, в результа-

те чего поражаются копытная кость, сухожилия, связки и суставы.

Клинические признаки. Инкубационный период 3-6 дней. Кожа в области свода межкопытной щели припухает, становится болезненной, мокнет, теряет во-

лос, делается складчатой. Рог подошвы и мякиша подвергается гнилостному рас-

паду, отслаивается от основы кожи, под ним скапливается серый маркий экссудат с гнилостным запахом. В тяжелых случаях спадает роговой башмак, возникает некроз сухожилий и связок, гнойное воспаление копытного сустава. Животное хромает, при поражениях обеих передних конечностей опирается на запястные

164

суставы. У больных овец понижается упитанность, рождаются слабые ягнята. При осложнениях возможен смертельный исход.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: свежее поражен-

ные участки основы кожи копытец и слизь, покрывающая кожу. Проводят микро-

скопию мазков, посевы на питательные среды. Ставят РСК, МФА. Без лаборатор-

ного исследования диагноз поставить трудно, поскольку аналогичные признаки характерны для некробактериоза, контагиозного пустулезного дерматита, ящура и некоторых незаразных болезней. Микроскопическое исследование мазков-

отпечатков из свежее пораженных участков основы кожи копытец или экссудата позволяет обнаружить (по характерной морфологии) возбудитель болезни. В не-

ясных случаях ставят биопробу на овцах, которых заражают втиранием нативного патологического материала или его суспензии на физиологическом растворе в ска-

рифицированную кожу межкопытной щели. РСК.

Иммунитет изучен недостаточно.

Специфическая терапия. Антибиотики и антисептики.

Специфическая профилактика. Для активной иммунизации апробирована

адъювантная вакцина.

Контрольные вопросы:

1.Отбор патологического материала.

2.Морфология возбудителей некробактериоза и копытной гнили.

3.Среды, используемые для культивирования возбудителя некробактериоза.

4.Какой компонент добавляют при культивировании возбудителя копытной

гнили.

5.Сроки культивирования возбудителей некробактериоза и копытной гнили.

6.Почему происходит разрушение эпидермиса и распад ткани при попадании возбудителя копытной гнили.

7.Каких животных и какой метод введения патологического материала ис-

пользуют при постановке биопробы для лабораторной диагностики возбудителей

некробактериоза и копытной гнили.

165

Тема 3.6. Микробиологическая диагностика туберкулеза.

Цель занятия: ознакомить студентов с видами возбудителей туберкулёза, их морфологическими особенностями, факторами вирулентности, микробиологиче-

ской диагностикой.

Содержание:

1.Патологический материал.

2.Микроскопия мазков.

3.Культуральные и биохимические свойства возбудителя.

4.Биологическая проба.

5.Специфическая терапия и профилактика болезни.

6.Некоторые особенности заболевания.

ВОЗБУДИТЕЛИ ТУБЕРКУЛЕЗА Род Mycobacterium

Виды Mycobacterium tuberculosis – у человека

Mycobacterium bovis – у животных

Mycobacterium avium – у птиц

Mycobacterium leprae – возбудитель проказы

Mycobacterium microti – у грызунов

Mycobacterium poikilothermorum – у лягушек, черепах

Тяжелая хроническая болезнь животных, человека и птиц, характеризующая-

ся образованием в различных органах специфических узелков - туберкул, подвер-

гающихся казеозному некрозу и обызвествлению. Различные виды микобактерий туберкулеза обладают способностью к миграции на разные виды животных, птиц и на человека. Отдельные виды патогенных микобактерий адаптированы к тому или иному виду животных. Доказано нали-

чие в организме L-форм и их реверсия в ис-

тинные микобактерии.

Туберкулез известен с глубокой древ-

ности. Признаки болезни у человека

166

Рисунок 106 - Возбудитель туберкулеза.

ны Гиппократом в IV веке до н.э. Термин «туберкулез» впервые употребил фран-

цузский врач Ленек (1819), заразность болезни доказал Ж.А. Виллемен (1865).

Возбудитель туберкулеза был открыт Р. Кохом (1882), он же впервые изготовил

(1890) аллерген – туберкулин, сначала возбудителя называли бацилла Коха, теперь палочка Коха. В 1924 г. А. Кальметт и С. Герен изготовили вакцину БЦЖ (BCG – Bacterium Calmett - Guerin, бактерия Кальметта - Герена) для специфической про-

филактики туберкулеза у человека.

Старое название «чахотка» - человек увядал, слабел.

Морфология. Переходная форма бактерий (сходство с грибами – в туберку-

лезных очагах или старых культурах возбудитель принимает ветвистую форму, в

молодых – палочковидная форма). Длина

1,5 мкм, толщина – 0,2-0,5 мкм. Для мик-

робактерий характерно наличие округлых или несколько удлиненных зернышек

(массы протоплазматических липидов). В

мазках с культур и из патологического материала располагаются скоплениями за счет фактора патогенности – корд-

фактора (липиды клеточной стенки). В

состав клеточной стенки входит до 44 %

липидов (кислото-спирто-щелоче-

альдегидоустойчивы). Наибольшее коли- |

Рисунок 107 - Формы возбудителей |

чество липидов обнаружено у микробак- |

туберкулеза. |

|

терий туберкулеза человека, а наименьшее – у сапрофитных форм. Mycobacterium tuberculosis – тонкие длинные слегка изогнутые палочки. M. bovis – короткие тол-

стые палочки. M. avium – встречаются длинные тонкие и короткие толстые палоч-

ки. Грамположительны, спор и капсул не образуют, неподвижны. Красят по Циль-

Нильсену – бактерии красного цвета, фон – синий (рисунки 106, 107).

Культуральные свойства. Облигатный аэроб. Оптимальная температура роста – 37-38 ºC, для птичьего типа – 40-41 ºC. Возбудитель глицеринофильный.

167

Элективные среды: среда Павловского (глицериновый картофель); яичные среды:

Петроньяни (с картофелем и малахитовой зеле-

нью), Левентитейна. Используют безбелковую синтетическую среду Сотона (для выращивания ППД-туберкулина). Рост медленный – в течение

10-30 дней. На жидкой питательной среде об-

разуется пленка серо-белого цвета, а далее диф-

ференцируют: M. tuberculosis – пленка в виде различного стеарина (парафин), немного мор-

щинистая, края захватываются на стенки; M. bovis – толстая, складчатая морщинистая плен-

ка, края опускаются вниз; M. avium – саловид-

ная толстая пленка, края прямые. На плотной питательной среде – вначале мелкие, круглые беловатые бугорки, затем дифференцируют: M.

tuberculosis - сухие, бородавчатые колонии не- |

Рисунок 108 - Рост возбудите- |

|

|

правильной формы цвета слоновой кости; M. лей туберкулеза на плотной |

|

bovis – круглые гладкие ровные колонии молоч- |

питательной среде. |

|

|

ного цвета; M. avium – колонии в виде сплошного саловидного налета или в виде причудливых форм: тюрбаны, розочки, кратер вулкана, бублики (рисунок 108).

Биохимические свойства. Не изучают, т.к. возбудитель долго растет на пи-

тательных средах. Расщепляют липиды, обладают протеазами, способны расщеп-

лять мочевину, производят каталазу, пероксидазу, хорошо выражены редуцирую-

щие свойства.

Антигенная структура. Возбудитель образует много аллергенов – туберку-

линов и полисахаридно-белково-липидных комплексов, вызывающих ГЗТ. Виру-

лентные микробы содержат полисахаридные компоненты – корд-фактор – увели-

чивают вирулентность.

Устойчивость. Благодаря содержанию липидов, восков в стенке очень ус-

тойчивы. Корд-фактор микобактерий предотвращает их фагоцитоз и бактериолиз.

168

В навозе 7 мес., в воде - 2 мес., в масле - 45 дней, в сыре - 75, в молоке - до 10

дней. 70 °С - 10 мин., кипячение - 5 мин. Низкие температуры не убивают возбу-

дителя. Дезсредства: 3 % формальдегид, хлорная известь (5 % активного хлора), 10 % однохлористый йод, 20 % свежегашеная известь и другие препараты.

Токсигенность. Микобактерии синтезируют эндотоксины (туберкулины). К

химическим структурам микобактерий, обладающих токсичностью относят жир-

ные кислоты, полисахариды. Эти вещества приводят к распаду клеток, творожи-

стому перерождению тканей, разрушению митохондрий.

Патогенез. Заражение происходит алиментарно, респираторно. Возбудитель попадает в легкие или другие органы лимфогенным и гематогенным путями. На месте локализации бак-

терий развивается воспалительный процесс с после-

дующим образованием туберкулезных узелков (ту-

беркулов) величиной до чечевичного зерна, серова-

того цвета, округлой формы. В центре туберкула отмершие клетки под действием токсинов микобак-

терии превращаются в творожистую массу.

При доброкачественном течении болезни пер-

вичный очаг подвергается обызвествлению, окружа-

ется соединительной тканью, и дальнейшее разви-

тие инфекционного процесса прекращается. При понижении резистентности происходит расплавле-

ние стенок туберкул, микобактерии попадают в здо-

ровую ткань, что приводит к образованию множест-

ва новых подобных туберкул (милиарный туберку-

лез). Мелкие туберкулы могут сливаться между со-

бой, образуя крупные туберкулезные фокусы, из ко-

торых возбудитель проникает в кровь и приводит к генерализации процесса и развитию в органах ту-

беркул разной величины. При генерализованной

169 Рисунок 109 - Поражения

внутренних органов при туберкулезе.

форме туберкулеза и обширных поражениях легких наступают истощение и смерть животного. Возможна длительная персистенция возбудителя в организме без явных клинических признаков (рисунок 109).

Клинические признаки. Хроническая болезнь. Инкубационный период – 14-

40 дней. Различают открытый туберкулез – возбудитель выделяется во внешнюю среду с молоком, мочой, мокротой, выделениями из половых органов. Закрытый туберкулез - при наличии инкапсулированных очагов без выделения возбудителя в окружающую среду (туберкулез мозга).

У жвачных чаще поражаются легкие или кишечник. Туберкулез легких со-

провождается кашлем, истечениями из носовой полости. При туберкулезе кишеч-

ника наблюдаются диарея, сменяющаяся запорами, выделение с фекалиями слизи с примесью крови. При поражении вымени увеличены лимфоузлы, оно становится бугристым, молоко водянистое, содержит творожистые массы, с примесью крови.

Туберкулез половых органов у коров проявляется усилением охоты (нимфома-

ния), у быков - орхитами.

Усвиней - увеличение подчелюстных, заглоточных и шейных лимфоузлов.

Улошадей туберкулез встречается редко, и в основном протекает латентно.

Туберкулез птиц протекает с неясными клиническими признаками. Наблю-

дают исхудание, малоподвижность, побледнение и сморщенность гребня, атрофия грудных мышц. Генерализация процесса сопровождается поражением кишечника.

Патологоанатомические изменения Характерным для туберкулеза является наличие в разных органах и тканях туберкул от просяного зерна до куриного яйца и более. Они окружены соединительнотканной капсулой, содержимое их напоми-

нает сухую, крошковатую массу (казеозный некроз). При длительном переболева-

нии туберкулезные узелки могут обызвествляться.

Лабораторная диагностика. Патологический материал: мокрота, молоко,

кровь, выделения, слизистые истечения, паренхиматозные органы.

Возбудитель туберкулеза длительное время может сохраняться в организме в виде L-форм. Такие животные часто остаются невыявленными источниками воз-

170

будителя. В неблагоприятных условиях L-формы микобактерии могут возвра-

щаться в исходный вид и вызывать туберкулез.

Прижизненная диагностика включает в себя аллергические исследования, се-

рологические тесты. Проводят микроскопию по Циль-Нильсену. Для удаления по-

сторонней микрофлоры Патологический материал рекомендуется обработать реа-

гентами (щелочью, кислотой). Культивируют посевы на специальных элективных питательных средах. Патогенные виды отличаются скоростью роста, характером колоний, биохимическими свойствами и степенью патогенности по отношению к

кроликам, морским свинкам и курам.

Видовую принадлежность возбудителя устанавливают при помощи биопро-

бы.

|

Mycobacterium |

Mycobacterium |

Mycobacterium |

|

|

tuberculosis |

bovis |

avium |

|

|

|

|

|

|

Морские свинки |

Генерализованный |

|

- |

|

туберкулез |

Генерализованный |

|||

|

|

|||

Кролики |

Местные |

туберкулез |

Туберкулезный сепсис |

|

поражения |

|

|||

|

|

|

||

Птицы |

- |

- |

Генерализованный туберкулез |

|

или местные поражения |

||||

|

|

|

РГА, РНГА.

Основной метод прижизненной диагностики туберкулеза - аллергическое ис-

следование. Используют ППД-туберкулин для млекопитающих и ППД-

туберкулин для птиц - протеин пурифиэд дериват (ППД). Место инъекции предва-

рительно выстригают, обрабатывают 70º этиловым спиртом. У лошадей – офталь-

мопроба.

Приготовление ППД-туберкулина:

1.Выращивают возбудителя на среде Сотона 2 мес.

2.Автоклавирование для обезвреживания и разрушения возбудителя (выход продуктов метаболизма).

3.Осаждение микробного белка 3-хлоруксусной кислотой, центрифугируют

иснова осаждают полунасыщенным раствором серно-кислого аммония, центри-

фугируют.

171

4.Диализ против тока воды для вымывания остатков серно-кислого аммония.

5.Подщелачивание 0,5 % аммиаком.

6.Фасовка.

7.Контроль: на стерильность, безвредность, активность и специфичность.

ППД-туберкулин применяют следующим образом:

1.Крупному рогатому скоту, буйволу, зебу, оленям вводят ППД-туберкулин для млекопитающих в область средней трети шеи. Быкам-производителям – в

подхвостовую складку. Учет реакции через 72 часа. При положительной реакции у коров кожная складка увеличивается на 3 и более см, у быков-производителей на 2

иболее мм. Измеряют кутиметром.

2.Свиньям вводят в область наружной поверхности ушной раковины, отсту-

пя от основания 2 см. в одно ухо – ППД-туберкулин для млекопитающих, в другое

– ППД-туберкулин для птиц.

Свиньям от2-х до 6-ти мес. возраста вводят внутрикожно в поясничную область, отступя от позвоночника 5-

8 см. С одной стороны ППД-

туберкулин для млекопитающих, с

другой – ППД-туберкулин для птиц.

Учет реакции через 48 часов. При положительной реакции - воспале-

ние.

3. Козам, овцам, собакам, |

|

обезьянам, пушным зверям (кроме |

|

норок) – в область внутренней по- |

|

верхности бедра. Учет реакции че- |

Рисунок 110 - Положительная реакция на |

|

|

рез 48 часов. Норкам интрапальпеб- |

ППД-туберкулин у животных. |

рально. Учет через 48 часов.

4. Верблюдам внутрикожно в брюшную стенку в области паха, на уровне се-

далищного бугра. Учет реакции через 72 часа.

172

5. Куры – в бородку, индейкам в подчелюстную сережку, уткам и гусям в подчелюстную складку, фазанам в область наружной поверхности голени, на 1-2

см выше голеностопного сустава. Учет реакции через 36 часов.

Обезьянам, норкам и птицам вводят 0,1 мл, всем остальным - 0,2 мл.

Положительная реакция на ППД-туберкулин у животных представлена на ри-

сунке 110.

Офтальмопроба у лошадей. Проводят двукратно с интервалом 5-6 дней. На конъюнктиву наносят 3-4 капли туберкулина. Учет реакции после первого введе-

ния через 6, 9, 12 и 24 часа. После второго введения – 3, 6, 9, 12 часов.

Следует также учитывать, что иногда возможны неспецифические (пара- и

псевдоаллергические) реакции на туберкулин, обусловленные сенсибилизацией организма микобактериями птичьего вида, возбудителем паратуберкулеза и ати-

пичными микобактериями, а также другими причинами. Для дифференциации не-

специфических реакций применяют симультанную аллергическую пробу, которую проводят одновременно туберкулином для млекопитающих и комплексным аллер-

геном из атипичных микобактерий (КАМ). Если внутрикожная реакция на введе-

ние КАМ выражена более интенсивно, чем на туберкулин, реакцию считают не-

специфической, материал от таких животных исследуют на туберкулез лаборатор-

ными методами.

Иммунитет нестерильный, фагоцитоз незавершенный.

Специфическая терапия. Лечение не проводится, больных уничтожают. Ле-

чат только норок – тубазид с кормом каждый день в течение 75 дней.

Специфическая профилактика. Вакцина БЦЖ (BCG), приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей культуры, M. bovis, которая утратила виру-

лентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.

Первичная вакцинация здоровых новорожденных на 3-7 день жизни - ревакцина-

ция детей в возрасте 7 и 14 лет.

Животных, как правило, не вакцинируют.

Контрольные вопросы:

1. Дать общую характеристику патогенных микобактерий

173

2.В чем заключаются морфологические особенности микобактерий

3.Назовите отличия атипичных микобактерий от типичных возбудителей туберкулёза

4.Назвать основные различия трех патогенных микобактерий: М. tuberculosis, М. bovis, М. avium

5.В чем сущность прижизненной диагностики туберкулёза

6.Чем обусловлена вирулентность микобактерий

7.Почему иммунитет при туберкулёзе должен быть нестерильным

8.Играют ли антитела защитную роль при туберкулёзе

9.Что представляет собой туберкулин

10.В основе аллергической реакции лежит гиперчувствительность замедлен-

ного типа (ГЗТ), объяснить механизм.

Тема 3.7. Микробиологическая диагностика паратуберкулеза.

Цель занятия: ознакомить студентов с возбудителем паратуберкулеза, его морфологическими и культуральными особенностями; изучить методы микробио-

логической диагностики, серодиагностики, аллергической диагностики.

Содержание:

1.Патологический материал.

2.Микроскопия мазков.

3.Культуральные и биохимические свойства возбудителя.

4.Биологическая проба.

5.Специфическая терапия и профилактика болезни.

6.Некоторые особенности заболевания.

ВОЗБУДИТЕЛЬПАРАТУБЕРКУЛЕЗА Род Mycobacterium

Mycobacterium paratuberculosis

Паратуберкулезный энтерит, болезнь

Ионе - хроническая болезнь коров (реже

овец), характеризующаяся диареей, истоще-

174

Рисунок 111 - Утолщение кишечника при паратуберкулезе.

нием и гибелью животного. На вскрытии характерно утолщение слизистой обо-

лочки в тощей и подвздошной кишках, напоминающее извилины мозга или гоф-

рированную трубку (рисунок 111), а также увеличение мезентериальных лимфо-

узлов. Чувствительны МРС, Верблюды, олени. В 1895 г. X. Ионе и Г. Фротингем обнаружили возбудителя в мазках из подвздошной кишки больной коровы.

Морфология. Самая маленькая па-

лочка из группы кислотоустойчивых бактерий. Грамположительная. Спор и капсул не образует. Неподвижна. Окра-

шивается по Циль-Нильсену и Граму. В

патологическом материале располага-

ются в виде глыбок, кучек, скоплениями

(как астры) за счет фактора патогенно-

сти - корд-фактора (рисунок 112). |

Рисунок 112 - Возбудитель парату- |

|

|

Культуральные свойства. Обли- |

беркулеза. |

гатный аэроб. В обычных питательных средах микроб не в состоянии ассимилиро-

вать необходимые для своего роста вещества, поэтому добавляют бактерийную массу микобактерий тимофеевой травы, печеночный экстракт, глицерин, свежее яйцо и спиртовой раствор краски генцианвиолет. Рост медленный – не ранее 2-7

мес. На плотных средах (Петраньяни, Левентитейна) сухие беловато-желтоватые колонии. С течением времени появляется складчатое наложение. На жидких сре-

дах (Вишневского, Бока, Дорсе, Дюбо-Смита) - нежная беловато-сероватая пленка,

которая через 3-4 мес. осаждается на дно пробирки. Наиболее элективной средой является среда Данкина, в состав которой входят свежие яйца, печеночный экс-

тракт, глицерин, вытяжка микобактерий тимофеевой травы и спиртовой раствор генцианвиолета. В процессе роста в жидких питательных средах накапливается токсическое вещество - паратуберкулин (йонин), вызывающее у зараженного жи-

вотного аллергическую реакцию. Микобактерии паратуберкулеза для лаборатор-

ных животных не патогенны.

Биохимические свойства не изучены.

175

Антигенная структура. Мало изучена, но имеет антигенное родство с M.

avium.

Устойчивость. В почве, навозе – 1 год, в кормах и воде - 10 мес., 85 °С - 5

мин., солнечный свет - 10 мес. Дезсредства: 3 % формальдегид и 3 % гидроокись натрия; 20 % свежегашеная известь.

Патогенез. Заражение – алиментарно. Возбудитель проникает в ворсинки тонкой кишки и фагоцитируется ретикулярными клетками, но из-за большого ко-

личества в стенке бактерии липидов она не переваривается (незавершенный фаго-

цитоз), а происходит ее внутриклеточное размножение. Пораженные макрофаги объединяются в клеточные скопления и приобретают вид эпителиоидных клеток.

Возникают крупные скопления микробов, вызывая атрофию и воспаление. Нару-

шаются ферментативная, секреторная, обменная и всасывающая функции кишеч-

ника. Все это приводит к интоксикации и истощению организма. Иногда (чаще у молодняка) возникает бактериемия; при этом возбудитель болезни проникает в лимфатические узлы, паренхиматозные органы, матку, плод, вымя.

Клинические признаки. Инкубационный период до года и больше. Вялость,

животные много лежат, худеют, кожа грубеет, шерсть взъерошивается, диарея че-

редуется с нормальными испражнениями, снижается удой. Затем появляются про-

фузная диарея, отеки век, межчелюстного пространства, области подгрудка и нижней части живота, прогрессирующее исхудание. Фекальные массы водяни-

стые, зеленоватого или коричневого цвета, с примесью слизи и крови, частиц не-

переваренного корма, пузырьков газа; имеют зловонный запах.

Вследствие длительной диареи наступает сильное обезвоживание (глаза запа-

Рисунок 113 - Клинические признаки паратуберкулеза.

дают в орбиту, объем мышц уменьшается), усиливается жажда. Иногда наблюда-

ют паралич сфинктера ануса (выделение каловых масс происходит непроизвольно,

струей, задняя часть тела животного запачкана испражнениями). Температура тела в пределах нормы (перед смертью понижается). При быстро наступающем исто-

щении животные погибают за 15 дней.

У овец болезнь протекает в латентной форме (85 %), реже отмечают клиниче-

ские признаки.

Клинические признаки представлены на рисунке 113.

Диагностика. Патологический материал: фекалии, участки кишечника, бры-

жеечные лимфоузлы. Микроскопия фекалий больного животного (размазывают тонким слоем на предметном стекле и после фиксации на пламени окрашивают по Циль-Нильсену). Просматривают не менее 10 проб, т.к. выделение бактерий с фе-

калиями происходит периодически. При отрицательном результате исследований животных с клиническими при знаками паратуберкулеза целесообразно подверг-

нуть диагностическому убою с последующей микроскопией материала и гистоло-

гическими исследованиями.

Биопроба на лабораторных животных практически не используется. Ставят РСК, РИФ.

Аллергическая диагностика. ППД-туберкулин для птиц. КРС исследуют двойной внутрикожной пробой. Предварительно исследуют ППД-туберкулином на туберкулез. Телята с 3 мес. - 0,1 мл, телята 6-12 мес. – 0,15 мл, телята 1-2 года

– 0,2 мл, телята 2-3 года – 0,3 мл, свыше 3-х лет – 0,4-0,5 мл. Реакцию учитывают после первого введения через 48 ч с помощью измерения величины кожной складки кутиметром.

У овец применяют ППД-туберкулин для птиц с 3 месяцев - вводят 0,2 мл од-

нократно под кожу нижнего века; учитывают реакцию через 48 ч. Положительный результат - воспалительная припухлость.

Иммунитет нестерильный, фагоцитоз незавершенный.

Специфическая терапия и профилактика не разработаны - уничтожают.

177