МУ Биология Самостоятельная

.pdf

81

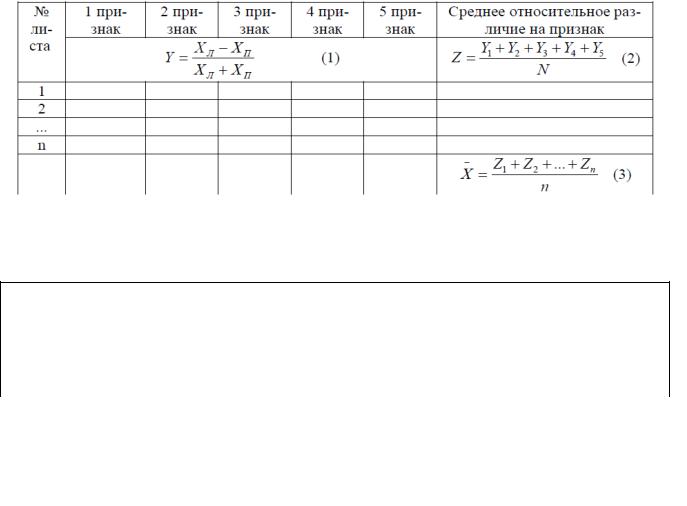

Таблица 28 – Вспомогательная таблица для вычислений

При бальной оценке используют таблицу соответствия баллов качества среды значениям коэффициентов асимметрии (таблица 29).

Таблица 29 – Балльная система качества среды обитания живых организмов

Балл состояния

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

||

чисто |

относительно |

загрязненно |

грязно (опасно) |

очень грязно (вредно) |

|||

чисто (норма) |

(тревога) |

||||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

Интегральный показатель асимметрии |

|

|

|||

<0,055 |

0,056-0,060 |

0,061-0,065 |

0,065-0,070 |

>0,070 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание 61:

1.Рассчитайте уровень флуктурирующей асимметрии древесной растительности (таблица 30), результаты расчетов занести в таблицу 31.

2.Определите уровень загрязнения среды по интегральному показателю асимметрии (справочная таблица 29).

Таблица 30 – Оценка величин асимметрии древостоя

|

|

|

|

|

Расстояние |

Расстояние |

Угол между |

|||||

|

|

|

|

|

|

между |

||||||

№ |

Ширина |

Длина второй |

|

между |

центральной |

|||||||

основаниями |

||||||||||||

листа |

половинок |

жилки |

концами 1-й и |

и 2-й |

||||||||

1-й и 2-й |

||||||||||||

|

|

|

|

|

2-й жилок |

жилками |

||||||

|

|

|

|

|

|

жилок |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

стороны |

лев. |

прав. |

лев. |

прав. |

лев. |

прав. |

лев. |

прав. |

лев. |

прав. |

||

|

|

|

|

ЦПКиО |

|

|

|

|

|

|

||

1 |

17 |

18 |

31 |

32 |

5 |

|

5 |

11 |

11 |

40 |

42 |

|

2 |

17 |

18 |

31 |

30 |

3 |

|

2 |

10 |

11 |

46 |

48 |

|

3 |

14 |

14 |

25 |

26 |

4 |

|

4 |

10 |

7 |

45 |

40 |

|

4 |

16 |

15 |

25 |

25 |

4 |

|

4 |

9 |

7 |

42 |

41 |

|

5 |

18 |

20 |

31 |

32 |

5 |

|

4 |

10 |

10 |

37 |

40 |

|

|

|

|

ул. Стройкова/ул. Пушкина |

|

|

|

|

|||||

1 |

15 |

16 |

26 |

28 |

5 |

|

3 |

9 |

11 |

45 |

48 |

|

2 |

14 |

13 |

25 |

23 |

7 |

|

7 |

11 |

13 |

50 |

49 |

|

3 |

15 |

15 |

25 |

26 |

6 |

|

4 |

8 |

9 |

48 |

48 |

|

4 |

15 |

16 |

29 |

28 |

6 |

|

6 |

12 |

10 |

55 |

45 |

|

5 |

11 |

13 |

21 |

24 |

5 |

|

5 |

8 |

9 |

50 |

50 |

|

|

|

|

|

|

81 |

|

|

|

|

|

|

|

82

Таблица 31 – Значение показателя флуктуирующей асимметрии листьев Берёзы повислой в исследуемом биотопе

Место сбора |

Интегральный |

|

Характеристика |

|

показатель |

Балл состояния |

экологического |

||

образцов |

||||

асимметрии |

|

состояния биотопа |

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.4.4. Занятие 16. Основы рационального использования ресурсов.

Природные ресурсы (естественные ресурсы) – элементы природы, часть всей совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды, которые используются (либо могут быть использованы) при данном уровне развития производительных сил для удовлетворения разнообразных потребностей общества и общественного производства.

Природные ресурсы являются главным объектом природопользования, в процессе которого они подвергаются эксплуатации и последующей переработке. Главные виды природных ресурсов – солнечная энергия, внутриземное тепло, водные, земельные и минеральные ресурсы – являются средствами труда. Растительные ресурсы, животный мир, питьевая вода, дикорастущие растения – являются предметами потребления.

Под классификацией природных ресурсов понимается разделение совокупности предметов, объектов и явлений природной среды на группы по функционально значимым признакам. Учитывая природное происхождение ресурсов, а также их огромное экономическое значение, разработаны следующие классификации природных ресурсов.

1.Природная (генетическая) классификация – классификация природных ресурсов по природным группам: минеральные (полезные ископаемые), водные, земельные (в т. ч. почвенные), растительные, (в т. ч. лесные), животного мира, климатические, ресурсы энергии природных процессов (солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, энергия ветра и т.п.). Часто ресурсы растительного и животного мира объединяют в понятие биологические ресурсы.

2.Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках исчерпаемости и возобновимости запасов ресурсов. Понятием исчерпаемости пользуются при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия.

3.Хозяйственная, когда природные ресурсы классифицируют на различные группы с точки зрения возможностей хозяйственного использования.

По характеру воздействия человека природные ресурсы обычно делят на две группы: неисчерпаемые и исчерпаемые (рисунок 6).

82

83

Рисунок 35 – Классификация природных ресурсов.

Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, подразделяются на невозобновимые (невосстанавливаемые) и возобновимые (восстанавливаемые). К невозобновимым природным ресурсам относятся те из них, которые абсолютно не восстанавливаются или восстанавливаются в сотни тысяч и миллионы раз медленнее, чем идет их использование. К таким ресурсам принадлежит большинство полезных ископаемых – каменный уголь, нефть, торфяники, многие осадочные породы. Использование этих ресурсов неминуемо ведет к их истощению.

Охрана невозобновимых природных ресурсов сводится к рациональному, экономному использованию, борьбе с потерями при добывании, перевозке, обработке и применении, а также

кпоиску заменителей.

Квозобновимым природным ресурсам принадлежат прежде всего биологические ресурсы – растительность, животный мир, а также почва, некоторые минеральные ресурсы, например, соли, осаждающиеся в озерах и морских лагунах.

Эти ресурсы по мере использования постоянно восстанавливаются. Однако для сохранения их способности к восстановлению нужны определенные естественные условия. Нарушение этих условий задерживает или вовсе прекращает процесс самовосстановления, что следует учитывать при использовании возобновимых природных ресурсов.

Неисчерпаемые (неистощимые) природные ресурсы – это количественно неиссякаемая часть природных ресурсов (солнечная энергия, морские приливы, текущая вода), иногда сюда относят атмосферу и гидросферу, хотя при значительных загрязнениях антропогенными токсикантами они могут переходить в категорию исчерпаемых (возобновимых)

Кроме приведенных, выделяют еще такие ресурсы как рекреационные, эстетические. Рекреационные ресурсы – это природные ресурсы, обеспечивающие отдых и восстановление здоровья и трудоспособности человека; эстетические – сочетание естественных факторов, положительно воздействующих на духовные богатства человека.

Задание 62: по таблице 32 определите наиболее и наименее полно используемые ресурсы. Составить таблицу использованности ресурсов (таблица 33). Проанализируйте, к чему ведет такая практика.

83

84

Таблица 32 – Классификация природных ресурсов по возобновляемости и интенсивности использования

Природный ресурс |

Возобновляемость |

Интенсивность |

|

(истощаемость) |

использования |

||

|

|||

1) энергетические ресурсы |

|

|

|

а) нефть |

истощаемые |

90-100 % |

|

б) уголь |

истощаемые |

50-70 % |

|

в) торф |

истощаемые |

40-75 % |

|

г) природный газ |

истощаемые |

95-100 % |

|

д) древесина |

возобновляемые |

20-50 % |

|

е) ветер |

возобновляемые |

1 % |

|

ж) солнце |

возобновляемые |

||

|

|||

з) гидроэнергия |

возобновляемые |

2-25 % |

|

и) гидротермическая энергия |

возобновляемые |

0-1 % |

|

к) атомная энергия |

истощаемые |

4-15 % |

|

л) энергия недр Земли |

возобновляемые |

0 % |

|

м) энергия гравитации |

возобновляемые |

||

|

|||

н) энергия приливов |

возобновляемые |

0,5-1 % |

|

2) водный ресурс |

|

|

|

а) пресные воды |

истощаемые |

70-100 % |

|

Б) морские соленые воды |

возобновляемые |

50 % |

|

3) земельный ресурс (почвы) |

возобновляемые |

90-10 0% |

|

4) биологический ресурс |

|

|

|

А) флора |

возобновляемые |

10-30 % |

|

Б) фауна |

возобновляемые |

30-50 % |

|

В) грибы |

возобновляемые |

10-2 0% |

|

Г) бактерии |

возобновляемые |

1-10 % |

|

5) информационный ресурс |

|

|

|

5.1 антропогенные |

возобновляемые |

20-60 % |

|

5.2 природные (генетические) |

истощаемые |

20 % |

|

6) ресурсы пространства |

истощаемые |

100 % |

Таблица 33 – уровни использованности ресурсов

Сильно используемые |

Слабо используемые |

Практически не |

(более 50 %) |

(10-50 %) |

используемые (менее 10 %) |

|

|

|

|

|

|

1.5.Основы зоологии

1.5.1.Занятие 17. Особенности строения Саркодовых и Жгутиковых

Оборудование и материалы. Микроскопы, предметные и покровные стекла, пипетки, марлевые салфетки, препаровальные иглы, фильтровальная бумага; микропрепараты: амебы протей, дизентерийной амебы, арцеллы, диффлюгии, эвглены зеленой, вольвокса, трипаносомы; чистая культура корненожек, эвглены зелёной и вольвокса; таблицы и методические пособия.

84

|

|

85 |

|

Особенности строения Саркодовых |

|

Систематическое положение объекта: |

|

|

Царство |

Животные |

Zoa |

Подцарство |

Простейшие |

Protozoa |

Тип |

Саркомастигофоры |

Sarcomastigophora |

Подтип |

Саркодовые |

Sarcodina |

Класс |

Корненожки |

Rhizopoda |

Отряд |

Амебы |

Amoebina |

Виды |

Амеба протей |

Amoeba proteus |

|

Дизентерийная амеба |

Entamoeba histolytica |

Отряд |

Раковинные амебы |

Testacea |

Виды |

Арцелла |

Arcella sp. |

|

Диффлюгия |

Difflugia sp. |

Отряд |

Фораминиферы |

Foraminifera |

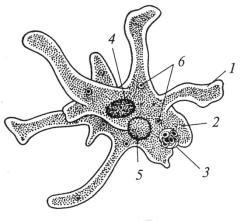

Задание 63. Рассмотрите в капле культуры, помещенной на предметное стекло, живых амеб (Amoeba proteus) при малом увеличении микроскопа. Понаблюдайте движение амебы, обратите внимание на изменение формы тела и образование псевдоподий. Сравните их с амебами протей на постоянных микропрепаратах.

Зарисуйте общий вид амебы с натурального объекта. Обозначьте эктоплазму, эндоплазму, пищеварительные вакуоли, сократительную вакуоль, ядро, вакуоли с экскреторными кристаллами, псевдоподии.

Изготовление препарата. Нанесите на предметное стекло пипеткой небольшую каплю культуры с амебами. Закройте покровным стеклом, дайте амебам успокоиться от сотрясений (избегайте их при последующей работе). Найдите амебу при малом увеличении микроскопа и наблюдайте за ее передвижением. Для получения более отчетливого изображения затемните слегка поле зрения при помощи диафрагмы и конденсора.

Изучение препарата. Передвигая препарат, поставьте одну из амеб в поле зрения и рассмотрите ее при большом увеличении микроскопа. Видно, что амеба (рис. 36) не имеет постоянной формы тела – это комочек уплотненной к поверхности протоплазмы («голая» амеба), от которого отходят постоянно меняющиеся выросты – псевдоподии (ложноножки). Число и форма их непостоянны: они могут появляться, расти, исчезать и снова возникать в другом месте. Псевдоподии служат и для передвижения, и для захватывания пищи. Наблюдайте за амёбой в течение нескольких минут; обратите внимание, что движение происходит очень медленно и состоит в перетекании амебы с одного места на другое. Наталкиваясь на пищевую частицу (микроскопические водоросли, кучки бактерии и т. п.), амеба обтекает ее, пока пища не окажется в эндоплазме.

Рисунок 36 – Амеба протей:

1 – эктоплазма; 2 – эндоплазма; 3 – заглатываемые пищевые частицы; 4 – ядро; 5 – сократительная вакуоль; 6

– пищеварительные вакуоли (В.А. Шапкин, 2005).

Можно наблюдать, как вокруг пищевого комочка образуется пищеварительная вакуоль, содержащая ферменты, выделяемые эндоплазмой. Под воздействием ферментов пища переваривается и усваивается. Иногда видно, как пищеварительная вакуоль подходит к

поверхности тела и, лопаясь, исчезает, выбрасывая наружу непереваренные остатки в любом участке тела.

85

86

Рассмотрите протоплазму. Она неоднородна, снаружи тело амебы одето слоем прозрачной стекловидной эктоплазмой, под которой находится зернистая, более жидкая и очень подвижная темная эндоплазма. Эктоплазма одевает тело амебы и защищает его от внешних воздействий. Регулируя освещение, рассмотрите в эндоплазме помимо пищеварительных вакуолей сократительную, или пульсирующую, вакуоль, которая представляет собой пузырек водянистой жидкости. Иногда видно, как вакуоль ритмично увеличивается и уменьшается в объеме (пульсирует). Сократительная вакуоль удаляет из протоплазмы избыток воды вместе с растворенными в ней вредными продуктами обмена веществ. Это органоид выделения и осморегуляции, не имеющий постоянного местоположения. С водой через сократительную вакуоль удаляется и растворенная углекислота. Так отчасти осуществляется и дыхание. В основном же оно происходит через всю поверхность тела. У живой амебы светлое овальное ядро не всегда обнаруживается. Его можно рассмотреть на специальном окрашенном микропрепарате.

Задание 64. На постоянных микропрепаратах паразитической дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) изучите форму тела, короткие и широкие псевдоподии, хорошо различимые экто- и эндоплазмы. Эктоплазма дизентерийной амебы в отличие от амебы протей более светлая и занимает большое пространство (рис. 37). Установите местоположение ядра.

Рисунок 37 – Дизентерийная амёба:

1 – ядро; 2 – фагоцитированные эритроциты (Ю. К. Богоявленский, 1988).

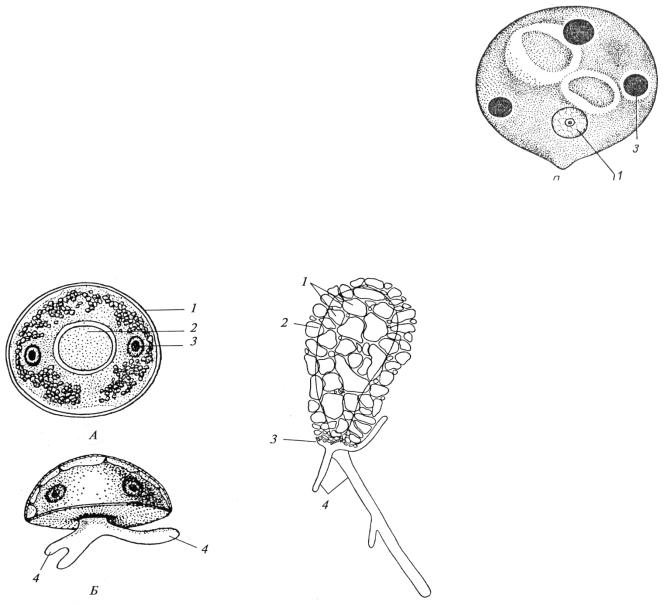

Задание 65. На постоянных микропрепаратах рассмотрите раковинных амеб – арцеллу (Arcella sp.) и диффдюгию (Difflugia sp.).

Обратите внимание на форму тела, отличительные особенности арцеллы и диффлюгии (рис.

38).

Зарисуйте общий вид арцеллы и диффлюгии. Обозначьте их раковины, псевдоподии, устья и ядра.

Рисунок 38 – Раковинные амёбы:

А – арцелла, вид сверху; Б – арцелла, вид сбоку:1 – раковина; 2 – устье; 3 – ядро;

4 – псевдоподии; В – диффлюгия: 1 – песчинки на поверхности раковинки; 2 – граница

цитоплазмы внутри раковинки; 3 – выступающая из раковинки цитоплазма;

4 – псевдоподии (В.А. Шапкин, 2005).

86

87

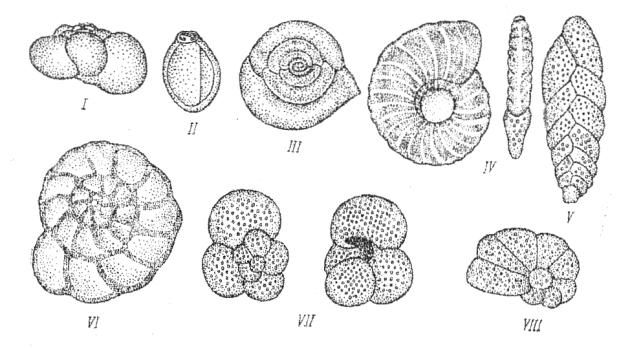

Задание 66. Рассмотрите фораминифер. Зарисуйте однокамерную раковинку. Отметить на рисунке устье раковины.

Изучение препарата. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа несколько готовых препаратов с раковинами фораминифер разных видов (рис. 39). Обратите внимание, что раковины отличаются исключительным разнообразием формы. У некоторых раковина однокамерная мешковидной, трубчатой, звездчатой или спиральной формы. Найдите устье раковины, через которое у живых фораминифер высовываются псевдоподии. У большинства видов раковина состоит из нескольких камер, соединенных между собой отверстиями, – это многокамерные фораминиферы. Среди, них чаще всего встречаются формы с прямыми и спирально–закрученными раковинами. Многокамерные фораминиферы в молодом возрасте бывают однокамерными – новые камеры нарастают по мере развития корненожки; последняя камера открывается устьем.

У многих фораминифер, помимо устья, вся раковина пронизана мелкими порами, через которые у живых фораминифер высовываются наружу псевдоподии. Большей частью это длинные тонкие переплетающиеся между собой нити протоплазмы.

Рисунок 39 – Различные виды морских раковинных амеб фораминифер:

I – Trochamina inflate; II – Triloculina trigonula; III – Spirolocuina limbata; IV – Operculina ammonoides; V – Bolvina punctata; VI – Rotatia beccarii; VII – Globigerina bulloides; VIII – Anomalina punctatula (Веселов Е. А., 1979).

|

Особенности строения Жгутиковых |

|

Систематическое положение объекта: |

|

|

Царство |

Животные |

Zoa |

Подцарство Простейшие |

Protozoa |

|

Тип |

Саркомастигофоры |

Sarcomastigophora |

Подтип |

Жгутиконосцы |

Mastigophora |

Класс |

Растительные жгутиконосцы |

Phytomastigophorea |

Отряд |

Эвгленовые |

Euglenida |

Вид |

Эвглена зелёная |

Euglena viridis |

Отряд |

Вольвоксовые |

Volvocida |

Вид |

Вольвокс |

Volvox |

|

|

87 |

|

|

88 |

Класс |

Животные жгутиконосцы |

Zoomastigophorea |

Отряд |

Кинетопластиды |

Kinetoplastida |

Вид |

Трипаносома |

Trypanosoma sp. |

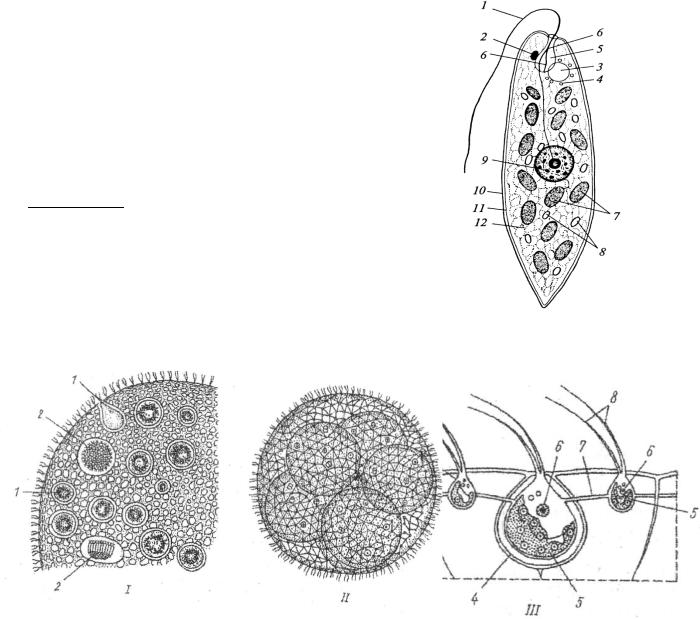

Задание 67. Рассмотрите постоянные микропрепараты эвглены зеленой при большом увеличении микроскопа. Отметьте форму тела, передний и задний концы, расположение жгутика. Сравните изучаемые органеллы с рисунком 40. Зарисуйте общий вид эвглены зеленой. Обозначьте общее расположение органоидов ее тела (ядро, сократительная вакуоль, хроматофоры, жгутик, стигма, пелликула, экто- и эндоплазма, парамиловые зерна).

Рисунок 40 – Эвглена зелёная:

1 – жгутик; 2 – стигма; 3 – 5 выделительная органелла (3 – сократительная вакуоль, 4 – собирательные, или приводящие, вакуоли, 5 – резервуар); 6 – раздвоенное

основание жгутика; 7 – хроматофоры; 8 – парамиловые зерна, 9

– ядро; 10 – пелликула; 11 – эктоплазма; 12 – эндоплазма (В.А. Шапкин, 2005).

Задание 68. Рассмотрите каплю воды с вольвоксами (за неимением живых вольвоксов взять фиксированный материал). Рассмотрите и зарисуйте 1 – 2 колонии. Обратить внимание на форму и строение колонии. Рассмотрите соматические и генеративные клетки, дочерние шары внутри вольвокса.

Рисунок 41 – Вольвокс:

I – Volvox globator, участок стенки тела с гаметами; II – Volvox aureus, общий вид вольвокса (внутри материнского шара – шесть дочерних); III – стенка вольвокса при большом увеличении: 1 – макрогамета; 2 – микрогаметы; 3 – вегетативная особь ; 4 – генеративная особь;

5 – хроматофоры; 6 – ядро; 7 – протоплазматический мостик, соединяющие отдельные клетки вольвокса; 8 – жгутики (Веселов Е. А., 1979).

88

89

Изготовление препарата. Каплю воды с вольвоксами перенесите пипеткой из пробирки на предметное стекло, и, не накрывая покровным, рассмотрите колонии вольвокса при малом увеличении микроскопа.

Изучение препарата. Рассмотрите колонии, состоящие из большого количества особей (500

– 20 000). Обратите внимание, что вольвокс имеет форму полого шара диаметром 0,5 – 2 мм. Стенка шара состоит из студенистого вещества, в которое погружены отдельные особи – члены колонии. Иногда в полости материнского шара видны шары меньшего размера – это дочерние вольвоксы (рис. 41).

Клетки, образующие вольвокс, не все одинаковы. Для ознакомления с их структурой накройте препарат покровным стеклом и, слегка придавив его препаровальной иглой (раздавите вольвокс), рассмотрите при большом увеличении микроскопа, вращая микрометрический винт. Огромное большинство членов колонии – мелкие вегетативные, или соматические, клетки, обеспечивающие движение, питание и рост вольвокса. Рассмотрите их. Они обладают грушевидной формой; у каждой есть хроматофор, ядро, стигма, сократительные вакуоли и 2 жгутика. Согласованное действие жгутиков всех соматических клеток вызывает вращательное и поступательное движение колонии, которая медленно «катится» в воде. Клетки соединены между собой протоплазматическими мостиками.

Найдите в колонии небольшое количество генеративных клеток, выполняющих функцию размножения. В некоторых вольвоксах в полости материнского шара видны дочерние шары, которые образовались из генеративных клеток путем многократного деления и отпали в полость материнского вольвокса. Впоследствии материнский вольвокс погибает.

Из небольшой же части генеративных клеток возникают половые клетки: часть их превращается в макрогаметы (яйцевые клетки), другие после многократного деления образуют микрогаметы (мужские половые клетки). В результате слияния микрогаметы с макрогаметой получается зигота (оплодотворенная яйцевая клетка), дающая начало новой колонии. Зарисуйте материнский вольвокс с дочерними шарами и кусочек стенки тела вольвокса с половыми клетками.

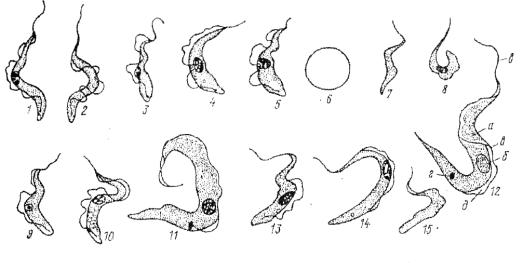

Задание 69. Рассмотрите при большом увеличении микроскопа постоянный микропрепарат – мазок крови человека, содержащий лентовидные трипаносомы (Trypanosoma sp.) в окружении розовых телец – эритроцитов.

Рисунок 42 – Различные виды трипаносом:

1 – 5 – трипаносомы сонной болезни человека; 6 – эритроцит человека;

7 – 8 – Trypanosomacrusi; 9 – T. Brucei; 10 – T. Evansi; 11 – T. melaphagium, непатогенная форма

вкрови овец; 12 – T. Tellert; 13 – T. Eqvinum; 14 – T. Equlperdum; 15 – T. Lewisi:

а– протоплазма; б – ядро; в – жгутик; г – блефаропласт; д – ундулирующая мембрана

(Веселов Е. А., 1979).

89

90

Изучите форму тела, жгутик, ундулирующую мембрану. Сравните рассматриваемые трипаносомы с рисунком 42.

Зарисуйте внешний вид трипаносомы. Обозначьте расположение органоидов ее тела (ядро, ундулирующая мембрана, кинетопласт, жгутик).

Задание для самоподготовки.

Изучить материал по теме и ответить на следующие вопросы: 1) Какие признаки характерны для простейших? 2) По каким признакам можно установить видовую принадлежность амеб? 3) Каково систематическое положение амебы протей, арцеллы,

диффлюгии? 4) Каковы особенности строения клетки |

амебы протей? 5) Каковы особенности |

строения и размножения раковинных корненожек? |

6) Каковы морфофизиологические |

особенности паразитических амеб и их патогенное значение? 7) Какова роль корненожек в биогеоценозах? 8) Какие функции выполняет сократительная вакуоль у амебы протей, арцеллы, диффлюгии? 9) Где обитают корненожки? 10) Приведите современную классификацию жгутиконосцев; 11) Почему растительных жгутиконосцев относят к животным? 12) Каковы особенности строения, размножения и значение растительных жгутиконосцев? 13) Какие существуют меры борьбы с заболеваниями, вызываемыми паразитическими жгутиконосцами, и их профилактики? 14) Какие существуют приспособления к паразитическому образу жизни у трипаносомы?

|

1.5.2.Занятие 18. Особенности строения Споровиков и Инфузорий |

|

|

Особенности строения Споровиков |

|

Систематическое положение объекта: |

|

|

Царство |

Животные |

Zoa |

Подцарство Простейшие |

Protozoa |

|

Тип |

Апикомплексы |

Apicomplexa |

Класс |

Споровики |

Sporozoa |

Отряд |

Грегарины |

Gregarinida |

Подотряд |

Собственно грегарины |

Eugregarinina |

Вид |

Грегарина |

Gregarina sp. |

Отряд |

Кокцидии |

Coccidiida |

Подотряд |

Эймериидные |

Eimeriina |

Вид |

Эймерия |

Eimeria magna |

Подотряд |

Кровяные споровики |

Haemosporina |

Вид |

Малярийный плазмодий |

Plasmodium vivax |

Задание 70. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа постоянный препарат грегарин (Gregarina sp.) Строение тела грегарин сравните с рисунком 43. Рассмотрите тело грегарины при малом увеличении. Оно червеобразной формы и состоит из двух отделов: заднего – дейтомерита, в котором находится ядро, и переднего – протомерита.

Найдите при малом увеличении одиночных и сдвоенных соединенных попарно грегарин (сизигий). Рассмотрите сдвоенную грегарину и зарисуйте отделы тела каждой грегарины, найдите в дейтомерите прозрачное ядро.

90