- •Предмет и объекты коллоидной химии

- •Основы термодинамики и поверхностных явлений

- •Правило фаз Гиббса и дисперсность. Влияние кривизны поверхности (дисперсности) на внутреннее давление тел (вывод и анализ уравнения Лапласа). Капиллярные явления (вывод уравнения Жюрена).

- •Адсорбционные равновесия

- •Мономолекулярная адсорбция, форма изотермы адсорбции. Уравнение Генри. Основ ныеположения теории Ленгмюра, вывод уравнения и его анализ. Линейная форма уравнения Ленгмюра.

- •Теория полимолекулярной адсорбции бэт: исходные положения, вывод уравнения изотермы и его анализ. Линейная форма уравнения бэт. Определение удельной поверхности адсорбентов, катализаторов и др.

- •Потенциальная теория адсорбции Поляни. Адсорбционный потенциал. Характеристическая кривая адсорбции. Температурная инвариантность и аффинность характеристических кривых.

- •Кинетические свойства дисперсных систем

- •Вывод уравнения для скорости осаждения частиц в гравитационном поле. Условия со блюдения закона Стокса. Седиментационный анализ, расчет и назначение кривых распределения частиц по размерам.

- •Электрические явления на поверхностях

- •Общие представления о теориях строения дэс. Уравнение Пуассона-Больцмана для диффузной части дэс и его решение для случая слабозаряженных поверхностей. Уравнение Гуи Чепмена.

- •Современная теория строения дэс (теория Штерна); роль специфической адсорбции, перезарядка поверхности. Примеры образования дэс. Строение мицеллы (формулы дэс). Электрокинетические явления.

- •Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем

- •Лиофильные дисперсные системы. Классификация и общая характеристика пав. Термодинамика и механизм мицеллообразования. Строение мицелл пав в водных и углеводородных средах. Солюбилизация.

- •Лиофильные дисперсные системы. Истинно растворимые и коллоидные пав, их классификация. Мицеллообразование, строение мицелл; методы определения ккм. Факторы, влияющие на ккм ионных и неионных пав.

- •Ньютоновские жидкости, уравнения Ньютона и Пуазейля. Методы измерения вязкости. Уравнение Эйнштейна для вязкости дисперсных систем, условия его применимости.

- •Моделирование реологических свойств тел, модель и уравнение Бингама. Кривые течения и вязкости жидкообразной и твердообразной систем с коагуляционной структурой. Ползучесть, предел текучести.

Электрические явления на поверхностях

Механизмы образования двойного электрического слоя (ДЭС). Соотношения между электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (вывод уравнений Липпмана). Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС.

Различают три возможных механизма образования двойного электрического слоя:

Двойной электрический слой образуется в результате перехода ионов или электронов из одной фазы в другую (поверхностная ионизация). Например, с поверхности металла в газовую фазу переходят электроны, создавая электронное облако со стороны газовой фазы.

Образование двойного электрического слоя происходит в результате адсорбции. Двойной электрический слой может образоваться при избирательной адсорбции в межфазном слое ионов электролитов, не входящих в состав веществ, образующих фазы, т. е. в результате адсорбции примесей.

Если вещества, составляющие фазы системы, не способны обмениваться зарядами, то двойной электрический слой может образоваться благодаря ориентированию полярных молекул сопряженных фаз в результате их взаимодействия. Из объединенных первого и второго начал термодинамики, а также полного дифференциала энергии Гиббса выводится первое уравнение Липпмана, связывающее электрический потенциал с поверхностным натяжением:

где

и

и

– электрический потенциал и избыточный

заряд межфазной поверхности, соответственно.

– электрический потенциал и избыточный

заряд межфазной поверхности, соответственно.

Так как при записи этого уравнения использован метод избытков Гиббса, то все экстенсивные величины в нем являются избыточными. Полный дифференциал избытка внутренней энергии в этом случае равен:

Вычтем из уравнения (21.1) уравнение (21.2):

где

– гиббсовская адсорбция. Нижний индекс

s в этом уравнении указывает на отнесение

к единице поверхности.

– гиббсовская адсорбция. Нижний индекс

s в этом уравнении указывает на отнесение

к единице поверхности.

При условиях

-

Первое уравнение Липмана

Из уравнения следует, что при

самопроизвольном образовании ДЭС

,

так как в этом случае заряд и потенциал

имеют одинаковый знак, то есть формирование

ДЭС ведет к снижению поверхностного

натяжения, а в точке нулевого заряда

,

так как в этом случае заряд и потенциал

имеют одинаковый знак, то есть формирование

ДЭС ведет к снижению поверхностного

натяжения, а в точке нулевого заряда

поверхностное натяжение максимально

поверхностное натяжение максимально

.

.

ДЭС является конденсатором, поэтому емкость ДЭС можно определить как:

При подстановке этого уравнения в первое уравнение Липмана получим:

-

Второе уравнение Липмана

Выразим из этого соотношения заряд

и подставим его в первое уравнение

Липпмана:

и подставим его в первое уравнение

Липпмана:

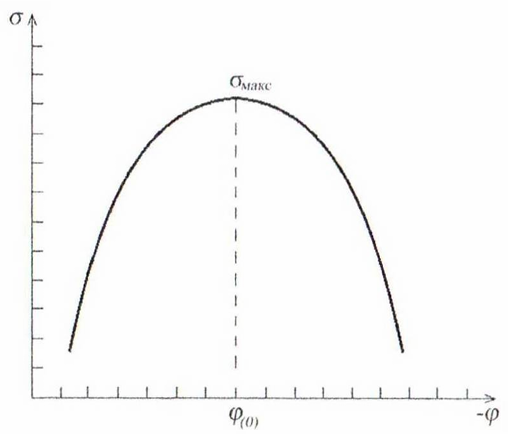

Рисунок

21.1 – Электрокапиллярная кривая то

уравнение показывает возможность

определения емкости двойного электрического

слоя, если известна зависимость

от

.

то

уравнение показывает возможность

определения емкости двойного электрического

слоя, если известна зависимость

от

.

Это уравнение называют уравнением электрокапиллярной кривой. Из него следует, что поверхностное натяжение при условии постоянства емкости двойного электрического слоя изменяется в соответствии с уравнением параболы (рис. 21.1).

Вершина параболы отвечает максимальному

поверхностному натяжению

.

Парабола симметрична, что по физическому

смыслу означает равное сродство катионов

и анионов, выступающих в роли противоионов,

к поверхности, имеющей соответственно

отрицательный и положительный потенциал.

Уменьшение положительного потенциала,

как и отрицательного, ведет к увеличению

поверхностного натяжения. Однако в

реальных системах емкость двойного

электрического слоя несколько изменяется

с изменением потенциала, и поэтому

экспериментальные электрокапиллярные

кривые обычно не являются симметричными.

Вершина параболы соответствует точке

нулевого заряда. В этой точке поверхностное

натяжение не зависит от потенциала, так

как производная

.

Парабола симметрична, что по физическому

смыслу означает равное сродство катионов

и анионов, выступающих в роли противоионов,

к поверхности, имеющей соответственно

отрицательный и положительный потенциал.

Уменьшение положительного потенциала,

как и отрицательного, ведет к увеличению

поверхностного натяжения. Однако в

реальных системах емкость двойного

электрического слоя несколько изменяется

с изменением потенциала, и поэтому

экспериментальные электрокапиллярные

кривые обычно не являются симметричными.

Вершина параболы соответствует точке

нулевого заряда. В этой точке поверхностное

натяжение не зависит от потенциала, так

как производная равна нулю, т. е. поверхностный слой

имеет нулевой заряд, что означает

отсутствие двойного электрического

слоя. Потенциал же поверхности в этой,

точке не равен нулю.

равна нулю, т. е. поверхностный слой

имеет нулевой заряд, что означает

отсутствие двойного электрического

слоя. Потенциал же поверхности в этой,

точке не равен нулю.