Разработка детерминированныхматематических моделей химико-технологических процессов

.pdf

Недостатками рассмотренного решения задачи являются:

- совпадение значения В=Вmax при различных шагах интегрирования может быть формальным (случайным) и полная гарантия правильности расчета кинетики обеспечивается лишь при совпадении кинетических кривых при различных шагах интегрирования ∆τ;

-решение не позволяет рассмотреть кинетику решения задачи в целом, ибо значения концентраций компонентов не выводится на печать или дисплей.

Очевидно, что для устранения этих связанных с друг другом недостатков необходимо результаты расчета выводить на печать и сравнивать между собой при различных значениях шага интегрирования. Чтобы избежать операций с чрезмерным объемом информации (например при шаге интегрирования 0,0001 и τр=1 придется проанализировать до 30000 значений концентраций компонентов А, В и С при каждой вариации шага интегрирования ∆τ), будем подвергать анализу значения концентраций компонентов А, В и Столько в реперных точках, сканирующих область исследования с большим шагом ∆τrep>>∆τ. При этом дробление шага интегрирования ∆τ в ходе поиска правильного решения следует брать таким, чтобы ∆τrep всегда укладывалось в целое число ∆τ. Достаточно взять 5-10 реперных точек для достаточно полной информации о кинетики и, например, при τр=1 мы будем анализировать 15÷30 значений концентраций компонентов А, В и С вместо 30000 значений.

Для обеспечения вывода информации только в реперной точке, когда фактическое время реакции совпадает с позицией реперной точки, можно воспользоваться двумя приемами:

а) если продолжительность реакции примерно известна, то приняв ∆τrep, можно сделать следующую вставку между блоками 4 и 5; во вставке j – время по оси реперных точек:

|

4 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

j=0, τp, ∆τrep |

|

|

|

5 |

||

|

|

|

|||||

Нет |

|

|

Да |

||||

|

|

||||||

j=τ+∆τ |

|||||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

A1, B1, C1, j |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

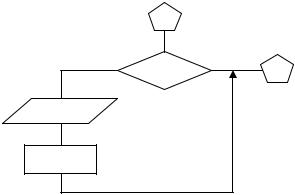

б) если τр неизвестна, то вставка между блоками 4 и 5 примет вид:

|

4 |

|

|

Да |

j=τ+∆τ |

Нет |

5 |

|

|

A1, B1, C1, j

j=j+∆τrep

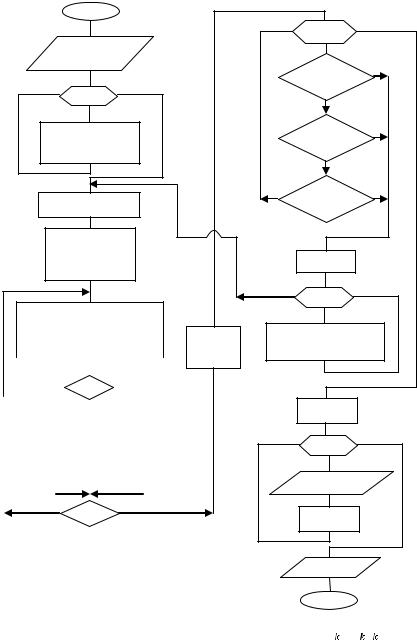

Для получения правильного решения необходимо сформировать и сохранить в памяти массивы значений концентраций A(i), B(i), C(i), выводимых в i-тых реперных точках при шаге ∆τ, и также сохранить в памяти предыдущие массивы концентраций A0(i), B0(i), C0(i), полученный ранее при большем ∆τ.

Массивы A0(i), B0(i), C0(i) следует ввести число исходных данных. Значения A0(i), B0(i), C0(i) могут быть произвольными, например, равными 0, так как после первоначального решения задачи с шагом ∆τ и получением массива значений концентраций A(i), B(i), C(i) в реперных точках и естественного несовпадения значений элементов A0(i) и A(i), B0(i) и B(i), C0(i) и C(i) выполняется переадресовка массивов и дробление шага интегрирования аналогично блоксхеме на рисунке 5 до тех пор, пока кинетические кривые, рассчитанные с различными шагами интегрирования, не совпадут с заданной погрешностью расчета Е (например, Е=0,01A(i)) для всех реперных точек по каждому компоненту. В результате решения задачи на экран выведутся достаточно достоверные значения A(i), B(i), C(i) в реперных точках, оптимальное время τопт и максимальный выход компонента В=Вmax.

Если число реперных точек взято с избытком, то после достижения максимальной концентрации компонента В остальные дальнейшие реперные точки сохраняют нулевое значение и в анализе не участвуют [1].

Начало

CA0, CB0, CC0, ∆τ, k1, k2, k3, N

i=1, N |

A0(i)=0, B0(i)=0, |

C0(i)=0 |

τ=0, i=0, j=∆τrep

A=CA0, A(i)=A,

B=CB0, B(i)=B,

C=CC0, C(i)=C

A1=A-k1∙A∙∆τ,

B1=B+(k1∙A-k2∙B+k3∙C2)∙∆τ,

C1=C+(k2∙B-k3∙C2)∙∆τ

|

|

Нет |

|

|

|

|

Да |

|

|||

|

j=τ |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

A=A1, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

B=B1, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

i=i+1, A(i)=A, |

||||||

C=C1, |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

B(i)=B,C(i)=C, |

||||||

τ=τ+∆τ |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

j=j+∆τrep |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Да |

|

|

|

|

Нет |

||||

B1>B |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i=1, N |

|

|

|

|A0(i)-A(i)| |

Нет |

|

|

|

|

|

|

<0.01A(i) |

|

|

|

Да |

|

|

|

|B0(i)-B(i)| |

Нет |

|

|

|

|

|

|

<0.01B(i) |

|

|

|

Да |

|

|

|

|C0(i)-C(i)| |

Нет |

|

|

|

|

|

Да |

<0.01C(i) |

|

|

|

|

|

|

|

∆τ=∆τ/2 |

|

|

|

i=1, N |

|

τопт=τ, |

A0(i)=A(i), |

|

|

Bmax=B |

B0(i)=B(i), C0(i)=C(i) |

||

|

|

|

|

|

|

j=∆τrep |

|

|

|

i=1, N |

|

A(i), B(i), C(i),j

j=j+∆τrep

τопт, Bmax

Конец

Рисунок 5 - Блок-схема расчета кинетики реакции

с автоматическим обеспечением правильности решения и выводом данных по кинетике реакции в реперных точках

с автоматическим обеспечением правильности решения и выводом данных по кинетике реакции в реперных точках

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА С ГИДРОДИНАМИКОЙ ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ

Рассмотрим принципы разработки полной модели реактора, в котором

протекает последовательная реакция

, частные реакции 1 и 2 имеют первый порядок, реакция 3 - второй порядок. k1, k2, k3 – константы скоростей частных реакций, целевой компонент – В, гидродинамика реактора описывается моделью идеального вытеснения. Цель моделирования – определение условий проведения реакции и размеров реактора (диаметр D и длина Xp), при которых выход целевого компонента реакции будет стремиться к максимальному. Полнота разрабатываемой модели определяется в ходе анализа решения задачи.

, частные реакции 1 и 2 имеют первый порядок, реакция 3 - второй порядок. k1, k2, k3 – константы скоростей частных реакций, целевой компонент – В, гидродинамика реактора описывается моделью идеального вытеснения. Цель моделирования – определение условий проведения реакции и размеров реактора (диаметр D и длина Xp), при которых выход целевого компонента реакции будет стремиться к максимальному. Полнота разрабатываемой модели определяется в ходе анализа решения задачи.

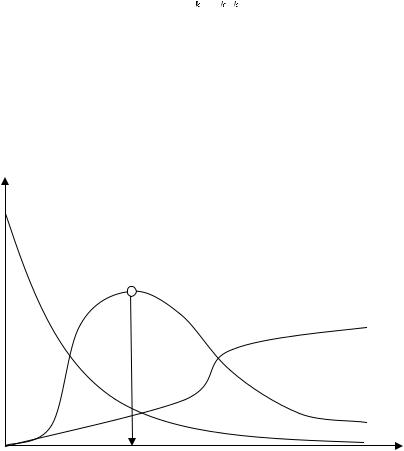

Необходимо разработать полную модель реактора в виде совокупности частных химической и гидродинамической моделей системы, позволяющей рассчитать профиль концентраций компонентов реакционной смеси по длине реактора (рисунок 6).

Сi

CB max

СC

|

СB |

|

СА |

Хр |

Х |

|

|

Рисунок 6 – Распределение концентраций компонентов реакционной |

|

смеси СА, СВ, СС по длине реактора Хр |

|

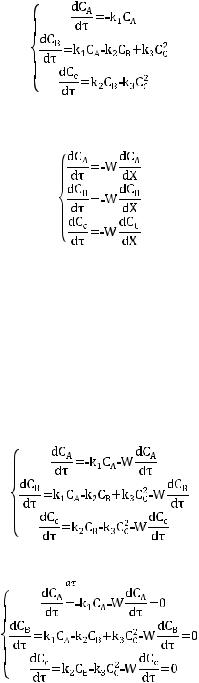

Химическая модель – модель кинетики химической реакции представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих изменение концентраций компонентов во времени процесса τ

Гидродинамическая модель процесса представляет систему дифференциальных уравнений гидродинамики идеального вытеснения, записанную для каждого из компонентов реакционной смеси

где W – линейная скорость реакционной смеси в реакторе.

Каждая из частных моделей характеризует изменение концентрации каждого из компонентов за счет конкретного явления – химизма процесса и особенностей гидродинамики аппарата независимо друг от друга.

Первый вариант полной модели изотермического реактора получаем суммированием химической и гидродинамической частных моделей, так как изменение концентраций каждого из компонентов реакционной смеси во времени в целом определяется, с одной стороны, скоростью химического процесса, а с другой – скоростью гидродинамического процесса, а когда скорость процесса определяется набором частных скоростей, то скорость процесса в целом находят суммированием частных скоростей.

Для рассмотренной реакции полная модель изотермического реактора имеет вид:

С позиций проектирования наиболее интересно исследование процесса при его стационарной реализации

, тогда

, тогда

или

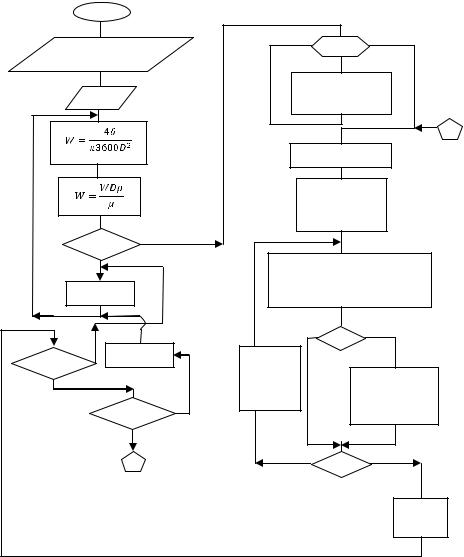

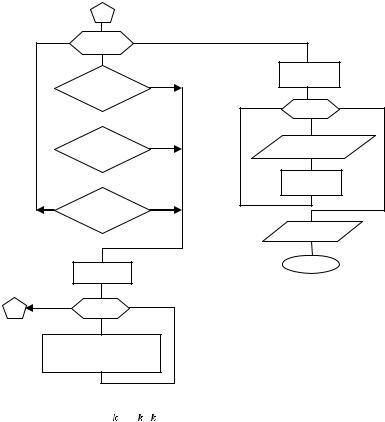

Полная модель реактора по форме совпадает с системой дифференциальных уравнений, описывающей кинетику химической реакции, поэтому принципы, используемые при разработке блок-схемы решения задачи кинетики (рисунок 5) подходят и для моделирования реактора в целом.

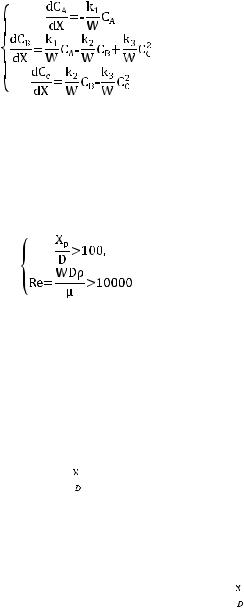

Дополнительной особенностью алгоритма расчета рассматриваемой задачи является неопределенность решения, так как скорость потока W зависит от диаметра D, причем необходимо обеспечить режим идеального вытеснения в рассчитанном аппарате, который гарантируется при соблюдении следующих условий:

где Re – число Рейнольдса,

ρ и μ – плотность и вязкость потока.

Очевидно, задачу приходится решать методом последовательных приближений. Принимая величину D, необходимо вначале рассчитать W, затем, рассчитывая профиль концентраций по длине реактора, определить оптимальную длину реактора Хопт, и если проверка на гарантию идеальности режима вытеснения не выдерживается, то изменить (уменьшить), например, на 0,01 м, величину D и повторить расчет. Так как при достаточно малом D (и большой скорости) режим вытеснения гарантируется, может возникнуть ситуация большого перепада давления в реакторе, которое исключается путем ввода дополнительного ограничения

,

,

которое не позволит проектировать аппарат с чрезмерным перепадом давления. Блок-схема решения примера дана на рисунке 7. В алгоритме решения

учтено также автоматическое обеспечение правильности расчета как с учетом выбора приемлемого шага интегрирования ∆Х, так и с учетом ограничений на гарантию режима идеального вытеснения и недопущения чрезмерных перепадов давления, при этом предварительный выбор диаметра D выполняется на основе

числа Рейнольдса, а окончательный – на основе ограничений

.

.

После проведения Хр выполняется уточнение расчета распределения концентраций компонентов А, В, и С по длине реактора с последовательно уменьшающимися шагами интегрирования до достижения приемлемой точности расчета (значения концентраций в сходственных точках для разных вариантов

значений шагов интегрирования имеют приемлемые незначительные расхождения).

Итоговое решение выводится как оптимальная точка расчета длины змеевика с выводом распределения концентраций компонентов А, В и С, в реперных точках по длине змеевика с гарантией правильности расчета во всех промежуточных точках в пределах допустимой точности расчета – 1% от величины рассчитываемой концентрации по любому компоненту [1].

Начало |

|

|

|

|

CA0, CB0, CC0, ∆х, k1, k2, k3, |

|

i=1, N |

|

|

N, ∆хrep, μ, ρ, ϑ |

|

|

|

|

|

|

A0(i)=0, B0(i)=0, |

||

D=? |

|

C0(i)=0 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

x=0, i=0, j=∆xrep |

||

|

|

A=CA0, A(i)=A, |

||

|

|

B=CB0, B(i)=B, |

||

|

|

C=CC0, C(i)=C |

||

Re>10000 |

Да |

|

|

|

|

|

|

|

|

Нет |

|

A1=A-k1∙A∙∆x/W, |

|

|

|

|

B1=B+(k1∙A-k2∙B+k3∙C2)∙∆x/W, |

||

D=D-0.01 |

|

C1=C+(k2∙B-k3∙C2)∙∆x/W |

||

|

|

Нет |

j=x |

Да |

Нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D=D+0.01 |

A=A1, |

|

|

|

Xопт/D>100 |

|

|

|

|

|

B=B1, |

|

|

|

|

|

|

i=i+1, A(i)=A, |

|

Да |

|

C=C1, |

|

|

|

|

B(i)=B,C(i)=C, |

||

|

|

τ=τ+∆τ |

|

|

|

|

|

j=j+∆xrep |

|

Xопт/D<500 |

|

|

||

Нет |

|

|

||

|

|

|

|

|

Да |

|

|

|

|

|

1 |

Да |

B1>B |

|

|

|

Нет |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Xопт=x, |

|

|

|

|

Bmax=B |

1

i=1, N

|A0(i)-A(i)| Нет <0.01A(i)

Да

Нет

|B0(i)-B(i)| <0.01B(i)

Да

Нет

|C0(i)-C(i)| Да <0.01C(i)

|

∆x=∆x/2 |

2 |

i=1, N |

|

A0(i)=A(i), |

|

B0(i)=B(i), C0(i)=C(i) |

j=∆τrep |

i=1, N |

A(i), B(i), C(i),j |

j=j+∆τrep |

xопт, Bmax |

Конец |

Рисунок 7– Блок –схема расчета изотермического реактора идеального вытеснения для реакции

.

.

5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ПОТОКОВ

5.1 Методические указания по теоретической части

Основой математической модели любого химико-технологического процесса, в котором происходит перемещение вещества, является математическое описание структуры потоков.

Гидродинамика реальных потоков настолько сложна, что на основании теоретических положений уравнения в общем виде можно вывести только для однофазных потоков, причем решение их известно только для частных случаев. Поэтому при составлении математических описаний приходится использовать приближенное представление о структуре потоков, основанное на том, что структура движущейся технологической среды характеризуется степенью перемешивания частиц.

Известно, что время пребывания частиц потока в аппарате является непрерывной случайной величиной. Основной ее характеристикой служат функции распределения времени пребывания: дифференциальная и интегральная. По виду функции распределения с некоторым приближением можно судить о внутренней структуре потока.

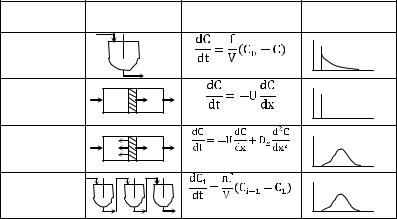

При разработке математической модели структуры потоков на практике прибегают к использованию так называемых типовых моделей. Наиболее распространенными из них являются: модель идеального перемешивания (МИП), модель идеального вытеснения (МИВ), ячеечная модель (ЯМ), однопараметрическая диффузионная модель (ОДМ) – табл. 1.

Таблица 1

Типовые |

Схема потока Математическое |

Отклик на |

модели |

описание |

имп.возмущ. |

МИП |

|

Cвых |

|

∞ |

t |

|

|

|

МИВ |

|

Cвых |

|

|

t |

ОДМ |

|

Cвых |

|

|

t |

ЯМ |

|

Cвых |

|

∞ ∞ ∞ |

|

|

|

t |

Модель идеального перемешивания предполагает, что поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объему вследствие полного перемешивания. При этом концентрация вещества во всех точках аппарата и в выходном потоке одинакова.

Модель идеального вытеснения используется при описании аппаратов, работающих по принципу вытеснения. Трубчатые аппараты с большим отношением длины трубок L к диаметру d (L/d > 20) при турбулентном движении жидкости или газа могут описываться, как модели идеального вытеснения.

Однопараметрическая диффузионная модель предполагает, что поток движется в режиме идеального вытеснения, но в нем происходит продольное перемешивание.

Ячеечная модель основывается на том, что движущийся поток рассматривается состоящим из ряда последовательно соединенных ячеек. При этом принимается, что в каждой ячейке поток имеет структуру идеального перемешивания, а между ячейками перемешивание отсутствует.

Определение параметров МИП и МИВ не представляет особой трудности, так как сводится к расчетам коэффициентов дифференциальных уравнений по известным конструктивным и режимным параметрам.

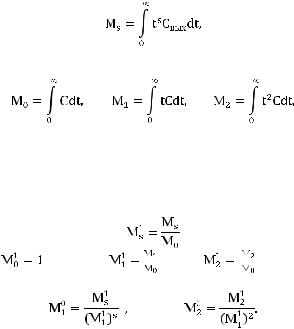

Рассмотрим идентификацию коэффициента продольного перемешивания Dx однопараметрической диффузионной модели. Функция распределения времени пребывания может быть охарактеризована числовыми характеристиками – моментами. Используются размерные моменты нулевого Мо, первого М1 и второго М2 порядков. Общая формула для нахождения размерных моментов:

где s – порядок момента, Свых – дифференциальная функция распределения времени пребывания. Тогда

Момент нулевого порядка равен площади, ограниченной кривой распределения. Момент первого порядка характеризует среднее время пребывания элемента потока в аппарате, момент второго порядка – дисперсии времени пребывания. От моментов для кривой отклика путем несложных преобразований можно перейти к приведенным моментам. Общая формула для приведенных моментов

тогда |

, |

|

|

|

. |

|

|

Безразмерные моменты вычисляем по формулам

Безразмерный момент второго порядка связан в свою очередь с параметрами ОДМ и ЯМ следующим образом: