Лекция 36. Процессы окисления органических веществ

Реакции окисления в органической химии, их классификация.

Основные промышленные окислительные агенты.

Энергетическая характеристика реакций окисления.

Актуальные задачи охраны окружающей среды и рационального использования природных и производственных ресурсов.

Процессы окисления органических веществ занимают одно из ведущих мест синтеза разнообразных и ценных химических продуктов. Обусловлено это следующими факторами:

Многообразием окислительных агентов. Обработанностью технико-технологических приемов реализации реакций окисления, которым подвержены практически все классы органических соединении и их различные функциональные производные.

Доступностью и относительно низкой стоимостью используемых в производственных условиях окислителей, что способствует конкурентоспособности синтезируемых продуктов, в сравнении с производимыми альтернативными методами.

Повышенным спросом на промежуточные продукты, растворители, мономеры и другие вещества, получаемые реакциями окисления для производства полимеров, пластификаторов и т.д.

Химическая продукция получаемая в процессе окисления следующая: этиленоксид, терефталевая кислота, фенол, уксусная кислота, акрилонитрил, винилацетат, ацетон, адипиновая кислота и т.д.

Реакций окисления в органической химии и их классификация

Реакциями окисления в органической химии и технологии следует считать превращения веществ под действием окислительных агентов.

Различают полное и неполное окисление органических веществ. При первом происходит окисление веществ с образованием CО2 и Н2О:

![]() (1)

(1)

и для органического синтеза оно является нежелательным (побочным) процессом. Реакции же неполного окисления, на которой собственно и базируется химическая технология окислительных процессов, классифицируют по следующим признакам:

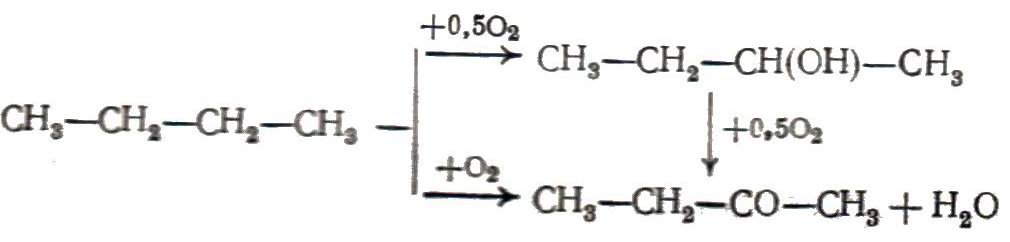

Окисление без разрыва С–С-связи. В этом случае окисление может идти по насыщенному атому углерода нециклических парафинов, олефинов, алкилароматических углеводородов и далее по оксигруппам полученных оксипроизводных этих соединений, особенно спиртов и альдегидов:

|

(2) (3) (4) |

![]() (5)

(5)

![]() (6)

(6)

а также окисление по двойной связи с образованием α-оксидов карбонильных соединений и гликолей:

|

|||||||

|

|

\ / |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|||||||

|

|| |

|

|||||

|

|

|

|||||

|

|||||||

|

| |

| |

|

||||

|

|

|

|

||||

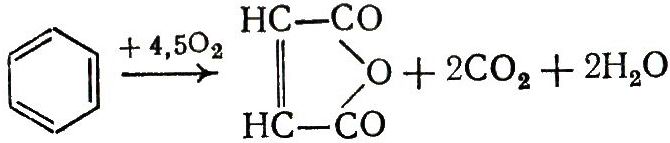

Деструктивное окисление, протекающее с расщеплением С-С, C=C и Сар – Сар – связи:

![]() (10)

(10)

-

(11)

![]() (12)

(12)

|

(13) |

Окислительная конденсация (окислительное сочетание) - окисление, сопровождающаяся связыванием молекул исходных реагирующих веществ:

|

||||||

винилацетат |

|| |

|

||||

|

|

|

||||

|

||||||

|

|| |

|

|| |

|

||

|

|

|

|

диацетат этила |

||

![]() (16)

(16)

![]() (17)

(17)

![]() (18)

(18)

2 Окислительные агенты

В лабораторных условиях и в процессах тонкого, т.е. препаративного органического синтеза используют, главным образом, такие окислительные агенты, как перманганаты (в щелочной, нейтральной или кислотной среде), ди- и триоксиды хрома, пероксиды некоторых металлов (марганца, свинца, натрия). В промышленных же условиях, если это технологически возможно, экономически целесообразно применять более дешевые окислители - кислород воздуха или технический кислород, азотную кислоту, пероксидные соединения типа пероксида водорода, гидропероксиды, пероксикислоты.

Молекулярный кислород (в составе воздуха, технического кислорода или даже азотнокислородных смесей с небольшим содержанием кислорода) является наиболее доступным и дешевым окислительным агентом. Его применяют для проведения, большинства вышеприведенных реакций окисления. Наиболее сильным окисляющим действием обладает концентрированный кислород, но его использование связано, с дополнительными энерго- и материальными затратами на выделение из воздуха. Если все же в каких-то реакциях окисления используют воздух, то уменьшение скорости реакции компенсируют ужесточением режима процесса (например, повышение температуры или общего давления, для повышения парциального давления кислорода).

Азотная кислота и реже оксиды азота являются вторым по масштабам применения окислительным агентом. Обычно в этих целях используют 40÷60 %-ную кислоту, т.к. окисление с более высокой концентрации кислотой сопровождается побочной реакцией нитрования окисляемого субстрата. Для азотной кислоты наиболее типичны реакции деструктивного окисления циклических соединений и веществ с ненасыщенными связями, идущие с лучшими технологическими показателями, чем при окислении кислородом, например:

-

(20)

![]()

![]() (21)

(21)

Экономичность, а также экологическая безопасность производств, использующих в качестве окислителя азотную кислоту во многом зависят от возможности утилизации выделяющихся в ходе реакции оксидов азота (NО2) или (N2O3) и регенерации не превращенной HNO3. Это можно решить окислением оксидов азота воздухом в водном или азотнокислом растворе с получением азотной кислоты:

![]()

![]()

![]() (22)

(22)

Пероксидные соединения главным образом пероксид водорода и перуксусная кислота, а в последнее время и гидропероксиды, начали использоваться в промышленных условиях как окислительные агенты намного позже, чем молекулярный кислород и азотная кислота. В виду относительной дороговизны их используют в тех процессах, которые либо не идут, либо имеют относительно низкие технологические показатели под действием молекулярного кислорода и азотной кислоты.

Наиболее характерное применение пероксидных окислителей.

Пероксид водорода обычно применяют в виде 30 %-ного водного раствора. При окислении им карбоновых кислот получаются соответствующие пероксикислоты по реакции, аналогичной этерификации:

![]() (23)

(23)

Пероксикислоты образуются также при окислении альдегидов, а перуксусную кислоту этим путем получают в промышленном масштабе:

![]() (24)

(24)

Гидроперокаиды главным образом применяют в процессах эпокси-дирования, ненасыщенных углеводородов:

|

||||

|

|

\ / |

|

|

|

|

|

|

|

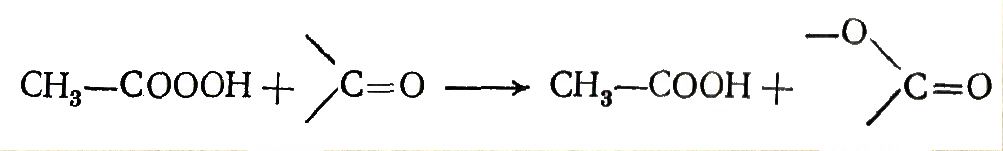

Пероксикислоты более всего пригодны в реакциях окисления, кетонов е получением сложных эфиров или лактонов (реакция Байера- Виллингера).

|

(26) |