- •Содержание

- •Введение

- •Литературный обзор

- •Сбалансированный процесс получения винилхлорида из этилена

- •Основные аспекты процесса очистки сточных вод промышленных предприятий

- •1.3 Анализ технологии и технологической схемы установки очистки сточных вод производства винилхлорида

- •2 Проведение лабораторных экспериментов по очистке сточных вод

- •2.1 Реагентная очистка сточных вод

- •3.Разработка и предложение метода(ов) очистки, материального баланса и принципиальной технологической схемы очистки сточных вод от загрязняющих компонентов в корпусе 4030 цеха № 29

- •3.1 Описание предлагаемой технологии и технологической схемы процесса очистки сточных вод

- •3.2 Расчет материального баланса метода очистки

- •3.3 Принципиальная технология очистки сточных вод от хлорида натрия электрохимическим методом

- •3.4 Материальный баланс электролизера

- •3.5 Расчет температуры сточной воды в электролизере и определение необходимости применения дополнительного охлаждения

- •3.6 Определение экономической эффективности предлагаемого способа (ов) очистки

- •3.7 Обоснование эколого-экономической эффективности предлагаемых методов

- •3.8. Обоснование выбора способа очистки сточных вод из всех рассмотренных и оценка возможности промышленного использования в условиях ао «бск»

- •Заключение

- •Список использованных источников

Основные аспекты процесса очистки сточных вод промышленных предприятий

Очистка сточных вод является важной и сложной производственной проблемой для многих химических предприятий так как существующие на данный момент технологии предварительной очистки сточных на производствах органического синтеза характеризуются недостаточно совершенными применяемыми методами очистки образующихся водных стоков перед их сбросом на биологические очистные сооружения (БОС) [6].

При поступлении таких сточных вод на БОС ввиду содержания в них биологически трудноокисляемых соединений происходит их неполная очистка и поллютанты попадая в водоемы, негативно воздействуют на их флору и фауну [7].

Поиск эффективных способов очистки промышленных стоков является следствием той современной экологической ситуации, которая диктует необходимость очистки сточных вод до соответствия нормам предельно-допустимых концентраций [8].

В настоящий момент для очистки сточных вод органического производства используются механические, физико-химические, химические и биологические методы. Однако, механические методы очистки эффективны только для удаления нерастворимых углеводородов [9]. Химические методы характеризуются высокой степенью очистки, но часто экономически нецелесообразны в связи с большим расходом химических реагентов [10-11], приводящих к вторичному загрязнению сточных вод [12]. Биологическое окисление применимо только при относительно невысокой концентрации поллютантов, строгом соблюдении температурного режима и определенного диапазона значений рН среды [13].

Широкое применение в практике очистки сточных вод находят физико- химические методы, в частности адсорбция, флотация, коагуляция и коагуляция совместно с флокуляцией.

Основные достоинства физико-химических методов связаны с достижением более глубокой и стабильной очистки, меньшими размерами очистных сооружений, возможностью полной автоматизации процесса [14]. Однако каждый из перечисленных методов не лишен недостатков, что обуславливает необходимость их более детального рассмотрения.

Адсорбция наиболее эффективна, по сравнению с другими методами, при малых концентрациях загрязняющих веществ в сточных водах. Известно также, что вследствие высокой стоимости адсорбентов, адсорбционная очистка промышленных объемов сточных вод экономически целесообразна лишь при многократном их использовании, что приводит к значительным энергетическим и временным затратам на процесс регенерации [15].

Флотационные методы очистки характеризуются сложностью аппаратурного оформления процесса, что приводит в свою очередь к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат [16].

Для извлечения органических и неорганических соединений, находящихся в коллоидном и эмульгированном состоянии часто используется коагуляция [17,18]. Эффективность коагуляционной очистки зависит от многих факторов: природы коллоидных частиц, их концентрации, дисперсности, наличия в сточных водах электролитов и других примесей [19].

Исследования авторов работ [20-21] показали эффективность применения коагуляционно-флокуляционной очистки, по сравнению с индивидуальным применением коагулянтов. Так, использование в коагуляционном процессе очистки сточных вод флокулянтов позволяет снизить количество вносимых коагулянтов, уменьшить продолжительность процесса, повысить скорость осаждения и плотность образующихся хлопьев.

Анализ известных реагентных методов очистки от сточных вод от хлорорганических соединений.

Авторами [22] рассмотрены эффективные и экономически целесообразные методы и механизмы очистки промышленных сточных вод от труднорастворимых органических соединений, основу которых определяет наработка окислителей. Данные методы имеют общее название Advanced Oxidation Processes «усовершенствованные (активированные) окислительные процессы» (AOP/АОП) и Advanced PhotoOxidation Processes «фотоактивированные окислительные процессы» (АРОР/ФАОП). Показано, что повышение эффективности процесса минерализации органических поллютантов, содержащихся в сточных водах, можно достичь при использовании технологии «фото-Фентона (УФ/Н2О2/Fe2+)».

В работе рассмотрены вопросы извлечения сложных органических веществ из сточных вод с использованием физико-химических методов – коагуляции, флотации, адсорбции, при этом на стадии флотации применяются флотокомбайны типа КБС, позволяющие эффективно очищать сточные воды от взвешенных загрязнителей и от сложных органических веществ. На стадии сорбционной очистки происходит глубокое извлечение сложных органических веществ вплоть до следовых количеств, что позволяет достигать нормативного качества очистки воды с возможностью ее сброса в открытый водоем [23,24].

В работе [25] предложены методы решения задачи извлечения полициклических углеводородов из сточных вод с помощью физико-химической технологии, включающей использование флотации, отстаивания, фильтрации, адсорбции, озонирования. Указываются перспективы использования биофлотокомбайнов для очистки сточных вод, содержащих сложные органические вещества.

Изучена возможность и эффективность использования в процессах водоподготовки бифлокуляционных систем, включающих полимерные электролиты. Рассмотрено влияние природы и молекулярной массы полиэлектролитных компонентов и их соотношения в системе на эффективность и скорость процесса осаждения частиц дисперсной фазы. В качестве полиэлектролитов в работе использованы натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорид и полианионы и поликатионы на основе полиакриламида. Показано, что применение бифлокуляционных систем значительно увеличивает скорость отделения дисперсной фазы и позволяет добиться улучшения качества осветления дисперсии при значительно меньших (по сравнению с монофлокуляционными системами) расходах полимерных электролитов [26].

Кроме того, известно, что удаление биогенных соединений на биологических очистных сооружениях ставит задачу повышения изъятия токсикантов на финишной ступени доочистки сточных вод. Установлено, что адсорбционно-каталитические загрузки серии АК обладают высокой стойкостью к истиранию и сохраняют высокую эффективность на протяжении 15-летнего срока эксплуатации. Приведена сравнительная характеристика по эффективности доочистки сточных вод с использованием различных типов фильтрующих загрузок. Проведенные испытания на Кавминводских ОСК показали, что достигается как удаление взвешенных веществ, органических веществ, так и азотсодержащих соединений, фосфатов, металлов [27].

Авторами [28] приведен анализ эффективности механохимической, биологической и сорбционной очистки нефтесодержащих сточных вод. Выявлены закономерности трансформации и удаления органических соединений на различных стадиях очистки. Установлено наличие в составе очищаемых сточных вод биорезистентных органических соединений, транзитом проходящих через все стадии очистки. Отмечено ингибирование процессов нитрификации на стадии биологической очистки, что связано с совокупным действием двух основных факторов: недостатком легкоокислямых органических соединений и наличием ингибирующих компонентов. Данные проведенного газохроматографического анализа свидетельствуют о том, что сточная вода, поступающая на стадию механохимической очистки, отличается сложным составом, включающим 179 индивидуальных органических веществ, при этом суммарная концентрация органических веществ составляет порядка 24 мг/л. По мере очистки количество загрязняющих компонентов снижается до 2, содержание органических примесей 0,05 мг/л (после сорбционной очистки). Определены направления дальнейших исследований по интенсификации работы сооружений очистки нефтесодержащих сточных вод с целью снижения экологических рисков предприятия и достижения качества очищенных сточных вод требованиям сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Хлорорганические вещества являются сильно токсичными, и очистка их является весьма важным вопросом с экологической точки зрения. Наиболее перспективными и экологически чистыми способами очистки сточных вод от хлорорганических соединений являются электрохимические методы [29]. Установлено, что природные и сточные воды, содержащие хлорорганические соединения, подвергаются очистке при электрохимической обработке в присутствии NaCl на окисноплатинотитановом аноде, в сочетании с никелевым катодом. При этом на никелевом катоде происходит дегалогенирование хлорорганических соединений. В рамках данной работы, для исследования эффективности очисти сточных вод от хлорорганических загрязнителей, были выбраны самые распространенные: 2-хлорфенол и 2,4-дихлорфенол. При электрохимической обработке на аноде происходит электроокисление хлорфенолов и продуктов дегалогенирования с образованием, в основном, углекислого газа. После проведенных экспериментов было выведено, что при выбранном методе очистки сточных и природный вод от хлорорганических веществ за 90 минут фенол полностью удаляется, 2-хлорфенол удаляется примерно на 80 %, а 2,4-дихлорфенол почти на 50 %. В течение этого времени окисноплатинотитановый анод почти не изменяется. Увеличение пористости титановой подложки увеличивает скорость окисления фенолов и хлорфенолов. При этом комбинированный электрохимический метод позволит обезвреживать природные и сточные воды почти на 65 %.

В патенте [30] предложен способ биологической очистки воды, содержащей органические загрязнения, характерные для сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий, хлорорганические загрязнения и другие трудноокисляемые вещества, конкретно к биосорбционным способам очистки воды. Для осуществления способа исходную воду, содержащую трудноокисляемые органические вещества, измеряемые обобщенным показателем ХПК (в диапазоне концентрация от 20 до 3000 мг ХПК/л) или концентрациями конкретных веществ, например хлорлигнина, сульфатного лигнина, хлорфенола, нефтепродуктов и др. пропускают снизу вверх через слой активированного угля и подвергают сорбции на активированном угле, поверхность которого непрерывно регенерируется закрепленными на ней микроорганизмами. После прохождения воды через слой взвешенной загрузки вода аэрируется, а затем озонируется с дозой озона 0,2 0,5 мг/л. После этого вода вновь подается под слой взвешенной загрузки, где ее подвергают сорбции на активированном угле, поверхность которого непрерывно регенерируется биологическим путем. Очищенная вода после многократной циркуляции и достижения эффективности снижения концентрации трудноокисляемых соединений на 20-60% удаляется из сооружения.

Разработан способ эффективной очистки сточных вод от хлорорганических веществ на основе комбинации электрохимических методов: дегалогенирование хлорорганических веществ и электрокоагуляция (с последующей флотацией), для внедрения которого предложено модернизировать реакционный бак, не изменяя его технологической системы [31].

Известно изобретение [32] в области химической технологии, применимое при очистке сточных вод, загрязненных дихлорэтаном, а также при целевом его выделении. Сточные воды обрабатываются осадком, образующимся после очистки промывных вод процесса высокотемпературного пиролиза жидких углеводородов и содержащим экстрагент – петролейный эфир. Эффективность очистки обуславливается за счет содержащихся в эфире ароматических соединений, которые за счет наличия π-электронной системы обладают повышенной сорбционной способностью. При начальной концентрации ДХЭ в воде 200-700 мг/л, остаточная концентрация после очистки составляет 2 мг/л, при этом степень очистки составляет 99,7 %.

Установлено, что природные и сточные воды, содержащие хлорорганические соединения, подвергаются очистке при электрохимической обработке в присутствии хлорида натрия на окисноплатинотитановом аноде, в сочетании с никелевым катодом [33]. При этом на никелевом катоде происходит дегалогенирование хлорорганических соединений. Для исследования эффективности очисти сточных вод от хлорорганических загрязнителей, были выбраны самые распространенные: 2-хлорфенол и 2,4-дихлорфенол. При электрохимической обработке на аноде происходит электроокисление хлорфенолов и продуктов дегалогенирования с образованием, в основном, углекислого газа. После проведенных экспериментов было выведено, что при выбранном методе очистки сточных и природный вод от хлорорганических веществ за 90 минут фенол полностью удаляется, 2-хлорфенол удаляется примерно на 80 %, а 2,4-дихлорфенол почти на 50 %. В течение этого времени окисноплатинотитановый анод почти не изменяется. Увеличение пористости титановой подложки увеличивает скорость окисления фенолов и хлорфенолов. При этом комбинированный электрохимический метод позволит обезвреживать природные и сточные воды почти на 65 %. Альтернативой существующим традиционным технологиям очистки воды является фотокатализ, использующий полупроводниковый нанофотокатализатор и солнечную энергию [34]. Благодаря таким преимуществам, как использование возобновляемой энергии, отсутствие производства вредных побочных продуктов и простота эксплуатации, может быть налажена деградация органических загрязнителей. Кроме того, нанофотокатализатор, синтезированный с помощью нанотехнологий, превосходит обычный катализатор за счет большего отношения площади поверхности к объему, поэтому наблюдается более высокая фотокаталитическая активность. Сотрудники химического факультета МГУ в сотрудничестве с коллегами из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН впервые с помощью метода лазерного электродиспергирования создали биметаллический катализатор на основе никеля и палладия. Катализатор уже показал себя в реакции утилизации токсичных хлорорганических веществ (исследование опубликовано в журнале Pure and Applied Chemistry). Кроме того, проведена проверка активности синтезированного катализатора в реакции гидродехлорирования (замена атома хлора на атом водорода) хлорбензола. Хлорорганические вещества являются ксенобиотиками, они чужды биологическим процессам в живых организмах. Многие из них еще недавно широко применяли в промышленности, например, полихлорированные бифенилы использовали в составе трансформаторных и конденсаторных масел. Однако утилизировать сжиганием хлорированные органические соединения, и особенно полихлорированные, не очень легко (именно поэтому они и служили безопасными в пожарном отношении электротехническими жидкостями). Кроме того, даже при относительно более привлекательном каталитическом окислении продукты реакции способны вновь соединяться с образованием диоксинов, которые нарушают работу гормональной системы человека и животных. Гидродехлорирование по своей природе лишено этих недостатков: утилизация хлорорганики проходит в восстановительной среде, где диоксины не могут образовываться, и вдобавок, вместо сжигания можно извлечь и далее безопасно использовать органическую основу этих молекул, например, бензол или циклогексан [35]. Снижение возможностей обычных очистных сооружений по удалению хлорорганических соединений стимулирует разработку экономически эффективных и действенных подходов к восстановлению. В этом смысле исследования, проведенные в работе [36], касающиеся деградации хлорорганических веществ с помощью иммобилизованных грибов, продемонстрировали увеличение эффективности удаления загрязняющих веществ по сравнению с деградацией свободными клетками. Несмотря на этот интерес, механизмы действия иммобилизованных грибов не были всесторонне рассмотрены. В статье рассматриваются последние достижения лабораторных и полевых исследований по удалению хлорорганических соединений грибами с акцентом на роль методов иммобилизации, во-первых, выяснены и подробно обсуждены механизмы биоконверсии хлорорганических соединений грибами и факторы, влияющие на активность ферментов. Предлагаемый авторами метод [37] очистки сточных вод жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, содержащих в своем составе хлорорганические соединения, основан на использовании спонтанно сложившегося сообщества анаэробной микрофлоры действующего метантенка с применением законов ферментативного катализа и позволяет решить проблему обеспечения безопасного уровня поступления сточных вод в аэротенки БОС и далее в водные объекты. Для решения проблемы утилизации хлорорганических соединений предложена комбинированная схема процесса анаэробно-аэробной очистки сточных вод, включающей на первой стадии технологию анаэробного процесса, с доведением качества сточных вод до требований, предъявляемых к сбросу промышленных сточных вод на БОС, и далее, в качестве второй ступени - технологию глубокой аэробной очистки в аэротенках. Авторами [38] впервые изучена кинетика разложения биосорбционным методом трудноокисляемых и токсичных органических загрязнений, наиболее часто встречаемых в сточных водах и нормируемых при сбросе в водоем (нефтепродукты, хлор- и фосфорорганические соединения, СПАВ). Получены кинетические зависимости и константы уравнений ферментативной кинетики для этих веществ, научно обоснована ключевая роль активированного угля в удалении трудноокисляемых органических загрязнений. Установлено, что единственным способом достижения нормативов ГЩК рыбохозяйственного водоема является применение в биосорбционных сооружениях сорбционных материалов. Разработана технология очистки сточных вод от трудноокисляемых органических веществ на биосорберах до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема. Получены технологические расчетные параметры глубокой очистки сточных вод на биосорберах. |

Анализ известных реагентных методов очистки от сточных вод от хлорида натрия.

Очистка сточных вод от анионов кислот – важный вопрос в системе организации работы предприятий, использующих в своих технологических процессах кислотные или солевые растворы. Влияние анионов на окружающую среду, в которую вода попадает после очистки, если их концентрации превышают предельно-допустимые концентрации, носит негативный характер.

Хлорид-ионы обладают большой миграционной способностью, слабо сорбируются и в результате ухудшают качество воды, делая ее непригодной для технических и хозяйственных целей [39].

Вопрос оптимального выбора способа водоочистки с учетом различных параметров входного потока и показателей энергоэффективности рассмотрен в работе [40].

Среди методов, применяемых для удаления растворенных солей из воды, выделяют термические (дистилляция, выпаривание), реагентные, ионообменные, электрохимические и мембранные методы.

Возможность применения того или иного способа, а возможно их сочетания, зависит от многих факторов, включающих: требования к очистке (зависит от параметров и типа энергетического оборудования); производительность водоподготовки (зависит от состава и количества оборудования,); требования к сбросам сточных вод (существует ли возможность утилизации или сброса на очистные сооружения); экономическую эффективность (капитальные затраты на строительство, эксплуатационные затраты); качество исходной воды (источник водоснабжения, качественный состав).

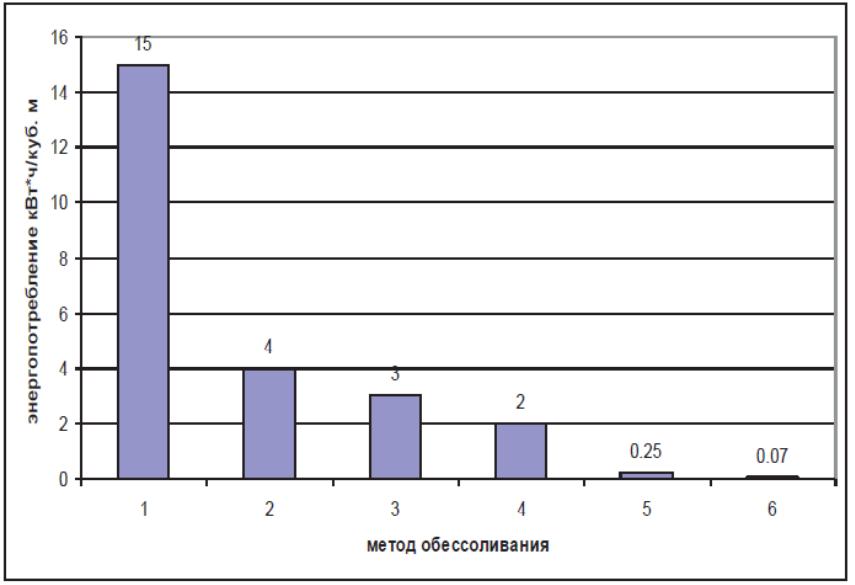

На рисунке 1.4 представлена диаграмма энергопотребления различных технологий обессоливания воды.

Рисунок 1.4 – Диаграмма энергопотребления различных технологий обессоливания: 1- дистилляция; 2 – выпаривание; 3 – электрохимическое обессоливание; 4 – реагентное обессоливание; 5 – обратный осмос; 6 – ионнобменное обессоливание

Как видно из рисунка наиболее энергозатратными способами являются термическое (выпаривание - 2.5 – 4 кВт∙ч на 1 м3 очищаемой воды, дистилляция – 15 кВт∙ч [41]) и электрохимическое (2 – 3 кВт∙ч на 1 м3 очищаемой воды [41]) обессоливание воды, наименее энергозатратными – ионообменные (2 – 3 кВт∙ч на 1 м3 очищаемой воды) и мембранные (2 – 3 кВт∙ч на 1 м3 очищаемой воды) методы (таблица 1.1). Таким образом, с позиции энергопотребления лучшими можно считать технологии обессоливания с использованием обратного осмоса и ионнобменных смол. Однако, мембранные методы в отличие от других обладают большим диапазоном применения для обессоливания воды (содержание солей в исходной воде – до 50000 мг/л), что определяет их широкую область применения.

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика методов обессоливания воды

Параметр сравнения |

Метод деминерализации воды |

||||||||

Ионный обмен |

Дистилляция |

Обратный осмос |

Электро-деионизация |

||||||

Характеристики исходной и очищенной воды: |

|||||||||

Тип воды: |

Исходная |

Очищенная |

Исходная |

Очищенная |

Исходная |

Очищенная |

Исходная |

Очищенная |

|

Удельное сопротивление (МОм*см) |

- |

>5 |

- |

0,1-0,5 (однократн.) 0,5-2 (двойная) |

- |

0,01-0,05 (одноступ.) 0,1-0,5 (двухступ.) |

0,01 – 0,05 |

10-15 |

|

Общее солесодержание, мг/л, не более |

1000 мг/л |

- |

1000 мг/л |

- |

50 000 мг/л |

- |

100 мг/л |

- |

|

Окисляемость, мгО2/л, не более |

6 мгО2/л |

- |

10 мгО2/л |

- |

2 мгО2/л |

- |

- |

- |

|

Содержание свободного хлора, мг/л, не более |

1,0 мг/л |

0,05 |

1,0 мг/л |

отсутствие |

0,1 мг/л |

отсутствие |

0,05 мг/л |

отсутствие |

|

Температура, оС |

5 – 35 |

5 – 35 |

5 – 60 |

20 – 60 |

5 – 35 |

5 – 35 |

5 – 35 |

5 – 35 |

|

Изменение качества воды с течением времени |

Изменяется |

Изменяется |

Изменяется незначительно |

Изменяется незначительно |

|||||

Удельное потребление электроэнергии (кВт-ч/куб.м) |

0,05 – 0,07 |

15-100 |

0,1-0,25 |

0,4-0,7 |

|||||

Удельное потребление исходной воды на 1 куб.м очищенной |

1,15 – 1,2 |

10 - 15 |

1,25 – 1,5 |

1,02 – 1,05 |

|||||

Присущие методу недостатки |

Необходимость регулярной регенерации смолы. Выделение органических веществ. Загрязнение воды частицами. |

Отложение солей жесткости. Техническое обслуживание требует много времени. Большой расход воды и электроэнергии. Низкое давление дистиллята. |

Необходимость тщательной подготовки исходной воды. Необходимость периодической промывки ОО-мембран. Низкое давление пермеата. |

Необходимость тщательной подготовки исходной воды. Высокие капитальные затраты. Невысокий срок службы EDI-модулей. |

|||||

Хлорид-ионы из воды можно удалить реагентными методами - растворимыми солями серебра и/или ртути, они образуют с хлорид-ионами нерастворимые в воде соединения, которые легко отделить от сточной воды при помощи флокуляции и/или фильтрации. Однако, эти методы очень дорогостоящи и в производственных масштабах их использование экономически невыгодно [42]. Помимо этого, вышеуказанные катионы, при ненадлежащем качестве технологического процесса очистки также становятся загрязнителями и попадают в канализационные системы.

Наиболее часто встречающимся в литературе способом выделения хлористого натрия из концентрированных сточных вод является упаривание раствора, сопровождающееся кристаллизацией солей.

В ряде случаев в упаренный до насыщения раствор вводят электролит, уменьшающий растворимость NaCl, например едкий натр [43] или хлористый водород [44]. Однако этот метод требует высоких энергетических затрат на выпарку воды и не может обеспечить чистоту образующейся твердой соли, но в то же время приводит к образованию сточной воды, насыщенной другим минеральным соединением. Авторами [45] исследован процесс выделения хлористого натрия из его водных растворов с концентрациями более14.65 масс.% путем добавления в систему ацетона

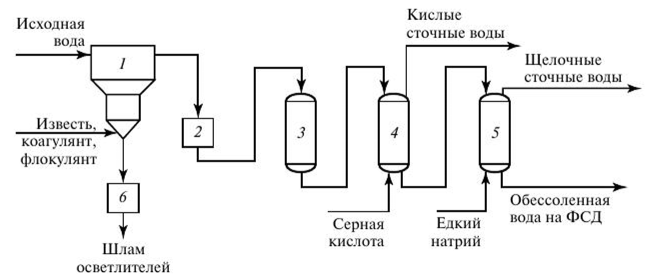

. причем выделенный хлоритсый натрия может быть использован в качестве сырья для электролиза. На рисунке 1.5 представлена блок-схема предлагаемого процесса выделения NaCl из сточных вод.

Рисунок 1.5 – Блок-схема очистки сточных вод от хлорида натрия

Авторами [46] предлагается способ очистки сточных вод от растворенных примесей, в том числе от NaCl, предусматривающий введение в очищаемую воду хлорида железа и мелкодисперсного алюминийсодержащего порошка, полученного из алюминийсодержащего сырья, являющегося отходом при травлении, с последующим отделением образующегося осадка. Техническим результатом предложенного изобретения является снижение продолжительности процесса очистки, снижение себестоимости, повышение эффективности очистки сточных вод при пониженном содержании сорбента.

Ниже рассмотрим использование ионообменных, термических и электрохимических методов очистки сточных вод от хлоридов.

Анализ применения ионообменной технологии

Одним из самых эффективных и зарекомендовавших себя методов считается химическое обессоливание ионным обменом, который также называется «традиционным». В зависимости от параметров энергетического оборудования, качества исходной воды и требований к степени очистки добавочной воды может применяться двух- и трехступенчатое обессоливание, включая финишную доочистку на фильтрах смешанного действия. Для паровых барабанных котлов низкого давления может применять одно- или двухступенчатое Na-катионирование.

В литературе, посвященной технологиям водоподготовки, значительное место отводится обсуждению и описанию множества различных комбинаций схем ионного обмена [47]. При подготовке химически обессоленной воды производится последовательное сочетание процессов H-катионирования и OH-анионирования [48]. Основу всех отечественных водоподготовительных установок составляют схемы ионитного обессоливания с применением параллельноточной технологии.

К достоинству данной технологии следует отнести:

высокая степень разработки и апробированности;

высокий уровень надежности;

простота проведения операции взрыхления ионита;

возможность создания комбинированных эффективных схем (комбинированное обессоливание совместно с очисткой сточных вод);

проведение совместных регенераций с целью сокращения расхода реагентов;

возможность модернизации (реконструкция по противоточной схеме).

Однако, стоит выделить основные недостатки технологии:

высокие удельные расходы реагентов (необходимость использования реагентного хозяйства);

низкая производительность (ограничения скорости фильтрации);

необходимость многоступенчатой очистки с целью получения воды высокого качества;

необходимость утилизации высокоминерализованных регенерационных сточных вод.

В силу широкой проработки метода, существует различное количество методов совершенствования [49]. Приведем некоторые из них: повторное использование регенерационных растворов; создание малосточных схем с сокращением образования высокоминерализованных сточных вод; применение более качественных и совершенных ионообменных материалов, позволяющих оптимизировать стадии регенерации; модернизация и реконструкция фильтров (перенаправление потоков с целью снижения расхода реагентов). Метод химического обессоливания со времени начала своего использования претерпел уже много модернизаций не только самой технологии осуществления циклов работы фильтров (прямоточная или противоточная технология), но и производства ионообменной смолы (гелевые, моно- и полидисперсные и т.д.) [50]. Совершенствование технологии в настоящее время позволяет при хорошей предподготовке снизить количество ступеней обессоливания, увеличить диапазон скоростей фильтрации, снизить количество регенерационных растворов и высокоминерализованных стоков от них [51, 52]. Степень проработки за столько лет уже достаточна, имеется много справочной и нормативной документации, позволяющей с легкостью произвести расчет схемы или найти необходимую информацию.

Одним из самых эффективным методов оптимизации был переход к противоточным схемам [53]. Существует несколько типов таких схем: фильтрация сверху-вниз, регенерация снизу-вверх (Амберпак и модификации); фильтрация снизу вверх, регенерация сверху-вниз (Швебебет и модификации); двухпоточно-противоточные технологии (одновременная регенерация сверху и снизу). Эти схемы позволяют повысить скорости фильтрации, снизить удельные расходы реагентов на регенерацию [54]. Возможность полной автоматизация работы фильтров является одним из существенных преимуществ их применения [55]. Конструкции фильтров также позволяют производить послойную загрузку ионообменными смолами с высоко- и низкофункциональными группами.

Согласно статистическим данным [56], приведенным на рисунке 1.6, основную долю отечественного рынка ионообменных смол занимают импортные поставщики.

Рисунок 1.6 - Структура российского рынка ионообменных смол за период

2012-2014 гг.

Доля российских производителей в общем объеме с каждым годом снижается. Зарубежные производители предлагают материалы, обладающие хорошими эксплуатационными параметрами: высокая рабочая обменная емкость, стабильные отмывочные характеристики.

В мировой практике применяются более прогрессивные противоточные технологии ионообмена (UPCORE, Schwebebett, Amberpack и т.п.) с зажатым или поджатым слоем ионообменных смол в фильтрах, работающих с новым классом смол как «Амберлайт» и «Амберджет». Эти смолы имеют следующие преимущества: обладают повышенной обменной ёмкостью; имеют узкий фракционный состав - 0,6-0,9 мм, оптимальный для проведения ионообменных процессов; характеризуются высокой осмотической стабильностью и механической прочностью [55-57].

Применение в схемах ионообменного обессоливания противотока - один из основных путей совершенствования технологии химического обессоливания. Противоточная технология регенерации позволяет интенсифицировать работу оборудования, повысить эффективность использования ионитов, сократить число ступеней обработки, а, следовательно, и количество оборудования; уменьшить расход реагентов на регенерацию и расход воды на собственные нужды; кроме того, снизить потребление электрической и тепловой энергии и в итоге уменьшить потребление топлива и затраты на производство обессоленной воды.

Литературный обзор [58-61] показал, что применение современных технологий ионного обмена и смол позволяет значительно улучшить экономическую и экологическую эффективность технологии очистки сточных вод от солей. В этой связи для действующих станций с хорошим физическим состоянием ионообменных водоподготовительных установок является целесообразным внедрение новых технологий ионного обмена, так как реконструкция технологических схем и ионообменных фильтров не является дорогостоящей и сложной операцией.

Однако существенный недостаток ионообменных технологий - использование значительного количества химических веществ для приготовления регенерационных растворов - исключить невозможно. Даже при самой прогрессивной технологии потребуется, как минимум, такое же количество солей для регенерации смол, какое содержится в исходной воде, поэтому отработанные регенерационные стоки будут содержать, как минимум, повышенное вдвое количество солей.

Технология ионного обмена, применяемая для очистки воды от солей и хлоридов, получила широкое распространение и достаточную степень проработки и развития. Дальнейшее совершенствование этого метода возможно путем модификаций существующих методов и способов организации потоков, а также создания инновационных, более новых и совершенных ионообменных материалов.

Анализ применения термического метода обессоливания

Дистилляционный метод основан на способности воды при нагревании

испаряться и распадаться на пресный пар и соленый рассол. По сравнению с химическим обессоливанием, термическое отличается меньшим количеством высокоминерализованных регенерационных стоков, меньшим расходом воды на собственные нужды [62]. Однако, имеет более высокие капитальные затраты. Но, несмотря на это, в целях снижения и сокращения вредных выбросов в окружающую атмосферу, на многих электростанциях применяется именно этот метод [63].

Важнейшим преимуществом данного метода являются минимальные количества используемых реагентов и объем отходов, которые могут быть получены в виде твердых солей. Тепловая и экономическая эффективность метода определяется режимом испарения и степенью рекуперации тепла фазового перехода при конденсации пара. По характеру использования дистилляционные установки подразделяются на одноступенчатые, многоступенчатые (вторичный пар предыдущей ступени является греющим паром для последующей) и термокомпрессионные [64]. Преимущество многоступенчатых установок в том, что на единицу первичного пара можно получить большее количество обессоленной воды. Применяют испарители как поверхностного типа, так и мгновенного вскипания. Последний тип нашел наиболее широкое распространение. Однако, выбор количества ступеней испарения и типа применяемого испарителя определяется расчетами.

Наибольший интерес представляет использование выпарных установок в сочетании с ионообменными и реагентными схемами. В этих условиях возможно оптимизировать расход реагентов, тепла и решить как экономические, так и экологические проблемы [65].

Преимуществами термического обессоливания воды можно считать:

- простоту технологии и отсутствие особо сложного оборудования;

- качественное обессоливание воды с любой концентрацией солей;

- отсутствие как таковых отходов;

- отсутствие химических реагентов, которые доставляют много проблем с хранением и применением.

Недостатки термического метода:

- высокий расход электроэнергии;

- повышенное накипеобразование.

Анализ применения и внедрения мембранных технологий

Одним из путей сокращения использования химических реагентов и их ликвидации является применение мембранных технологий, получивших в мире достаточно широкое распространение [66].

Движущей силой в мембранном разделении выступает либо электрическая сила (электродиализ) либо ньютоновская сила (подача воды в аппарат под давлением). В последнем случае выделяют следующие категории мембран: микрофильтрация (удаляются мелкие взвеси и коллоидные частицы, микроорганизмы с размером 0,1-1,0 мкм), ультрафильтрация (извлекаются из воды коллоидные частицы, микроорганизмы, крупные органические макромолекулы, имеющие размер 0,01-0,1 мкм), нанофильтрация (удаляются молекулы и многозарядные ионы, имеющие размер от 0,002 до 0,01 мкм, органические молекулы с молекулярной массой выше 300 и все вирусы), обратный осмос (извлекаются все растворённые ионы и органические молекулы) [67].

В энергетических системах и комплексах, как правило, применяются технологии обратного осмоса и электродиализа, так как они позволяют значительно сократить потребление химических реагентов, уменьшить затраты на их ликвидацию и, следовательно, снизить эксплуатационные расходы [68].

Авторами [69] предлагается ионирование воды в катионитовых и анионитовых фильтрах, регенерация фильтров и электрохимическая обработка отработавшего регенерационного раствора после регенерации анионообменных фильтров в средней камере трехкамерного электролизера с ионообменными мембранами при плотности тока 400-800 А/м2. Образующуюся в катодной и анодной камерах щелочь и кислоту используют для регенерации ионообменных фильтров. Технический эффект – упрощение процесса обессоливания воды, уменьшение концентрации сульфатов и хлоридов в отработавшем регенерационном растворе с возможностью его повторного использования.

Установки обратного осмоса

Принцип действия обратного осмоса заключается в фильтрации под давлением загрязнённой воды через полупроницаемую мембрану, пропускающую воду и задерживающую основную долю солей (96-98%), что близко к эффективности одной ступени ионного обмена [70]. Если чистую воду и водный раствор поместить по разные стороны полупроницаемой мембраны, которая может пропускать только молекулы воды, то в такой системе будет наблюдаться переход молекул воды в объём, в котором находится раствор. Это происходит из-за разности концентраций в объёмах, разделённых мембраной. Давление, при котором наступает равновесие, называют осмотическим. Если со стороны раствора приложить давление, превышающее осмотическое, то молекулы воды будут двигаться через мембрану в направлении противоположном прямому осмосу. Такой процесс называется обратным осмосом.

На рисунке 1.7 представлена принципиальная технологическая схема комбинированного обессоливания воды с использованием установок обратного осмоса. Исходная вода поступает в осветлители, где обрабатывается известью, коагулянтом и флокулянтом, в том или ином сочетании. Далее вода собирается в баках осветлённой воды и фильтруется через механические фильтры. Осветлённая вода подкисляется серной кислотой и после дозировки антискалянта через фильтры тонкой очистки подастся в установку обратного осмоса. Пермеат установки обратного осмоса проходит дообессоливание на Н- и ОН- ионитных фильтрах и направляется для восполнения потерь пара и конденсата [71].

Рисунок 1.7 - Принципиальная технологическая схема комбинированного обессоливания воды: 1 – осветлитель, 2 – механический фильтр, 3 – установка обратного осмоса, 4 – Н-катионитный фильтр, 5 – ОН- анионитный фильтр, 5 – бункер для сбора шлама

В процессе эксплуатации первых установок обратного осмоса было установлено, что при солесодержании исходной воды более 140 мг/л метод обратного осмоса является более экономичным по сравнению с ионообменным обессоливанием [71, 72].

В последнее время в России реконструирован целый ряд существующих ионообменных обессоливающих установок и сооружены новые, в которых вместо первой ступени Н- и ОН- фильтров используется обратный осмос, фильтрат которого добеливается на второй ступени Н- и ОН- фильтров [73].

К недостаткам обратного осмоса следует отнести: необходимость тщательной предподготовки, желательность непрерывной работы установки, большие энергозатраты, большие капительные затраты, отсутствие отлаженного отечественного производства ОО-модулей, высокая стоимость ОО-модулей зарубежного производства и необходимость их частой замены. Еще одним недостатком мембранных технологий являются существенно большие затраты воды на собственные нужды [74]. В этой связи применение обратно-осмотической технологии возможно лишь в отдельных случаях.

Электродиализные установки

В основе электродиализного обессоливания воды лежит способность ионов растворённых в воде солей перемещаться через мембрану под действием градиента электрического поля. Катионы направляются к отрицательному электроду (катоду), а анионы движутся к положительно заряженному электроду (аноду). Разделение катионов и анионов осуществляется с помощью специальных проницаемых для ионов ионоселективных мембран. Ионо-селективные мембраны изготавливаются из термопластичного полимерного материала и ионообменных смол в виде гибких листов прямоугольной формы. Срок службы мембран составляет в среднем 3-5 лет.

Электродиализные опреснители состоят из камер, ограниченных с одной стороны катионитовой, с другой - анионитовой мембранами, которые разделяют внутреннее пространство аппарата на множество полостей. Камеры размещены между катодом и анодом, к которым подведён постоянный электрический ток. Удаляемые из воды соли концентрируются в рассольных камерах и удаляются вместе с промывочной водой [75].

В России получили распространение электродиализные опреснительные установки серии ЭДУ (ЭДУ-5, ЭДУ-50, ЭДУ-100, ЭДУ-1000), производительность 5-1000 м3 пресной воды в сутки. Эти установки применяются для опреснения морской воды при получении питьевой и технической воды, при очистке сточных вод, содержащих хлориды и сульфаты, для концентрирования сточных вод, содержащих ценные компоненты, например, драгоценные металлы [76].

Чаще всего процесс электродиализа применяют для обессоливания воды, содержащей не более 10 г/л растворённых солей. В [77] отмечены следующие преимущества метода электродиализа по сравнению с обратным осмосом:

— система реверсного электродиализа менее чувствительна к проблемам предочистки в сравнении с системой обратного осмоса;

— система реверсного электродиализа может работать при остаточной концентрации активного хлора до 1 мг/л, а обратный осмос нуждается в дехлорировании, чтобы защитить мембрану от деградации из-за окисления свободным хлором;

- система реверсного электродиализа позволяет восстанавливать воду в пределах 80-90 %.

В патентной литературе [78] описан метод электродиализного обессоливания воды в электродиализаторе с катионо- и анаионообменными мембранами. Удаление солей из воды осуществляется при воздействии импульсного тока частотой 50*10-4 Гц, что позволяет снизить расход электроэнергии и повысить производительность очистки.

Анализ известных реагентных методов очистки от сточных вод от тяжелых металлов.

Присутствие в очищаемой воде ионов тяжелых металлов снижает, а иногда делает невозможной, биологическую очистку сточных вод химических производств. Это происходит из-за угнетения с последующим вырождением культур бактерий ионами тяжелых металлов.

Выбор метода очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов зависит от концентрации и состава загрязнений, возможности утилизации ценных компонентов и возможности возврата воды в производство, требуемой глубины очистки и других конкретных условий [79].

Для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов применяют различные методы: реагентный, электрохимический, сорбционный, отстаивание, фильтрация, мембранные методы, выпаривание, биологический.

Седиментация (осаждение). Седиментация применяется для осаждения загрязнений механических частиц из сточных вод под действием как электрических потенциалов, так и гравитационных сил, заставляющих частицы опускаться на дно, образуя осадок. Электрический потенциал обеспечивает более быстрое осаждение по сравнению с обычным гравитационным методом. Размеры и плотность частиц играют главную роль в осаждении и удалении частиц в процессе седиментации. Чем больше плотность частицы, тем выше скорость ее осаждения [80].

Седиментация эффективно применяется, например, в стадии предочистки при очистке сточных вод от тяжелых металлов (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Принципиальная схема установки очистки сточных вод

1 – емкость для исходной воды; 2 – насос; 3 – первичная седиментация; 4 –

коагуляция; 5 – флокуляция; 6 – вторичная седиментация; 7 –

ультрафильтрация.

Главными недостатками метода является то, что отстойники задерживают лишь крупные взвешенные вещества, работают в режиме песколовок и дают недостаточный эффект осветления.

Реагентные

методы

[81-83] являются простыми и распространенными,

включают в себя процессы нейтрализации,

окисления-восстановления и осаждения.

При этом ионы тяжелых металлов переводятся

в малорастворимые соединения с последующей

фильтрацией. В качестве реагентов нашли

применение гидроксиды кальция и натрия,

сульфид натрия, феррохромовый шлак,

сульфат железа (II),

пирит.

![]() Недостатками

реагентных методов являются:

Недостатками

реагентных методов являются:

- большой расход реагентов;

- необходимость в дополнительной доочистке;

- получение трудно обезвоживаемого и неутилизируемого осадка;

- дополнительное засоление очищаемой воды.

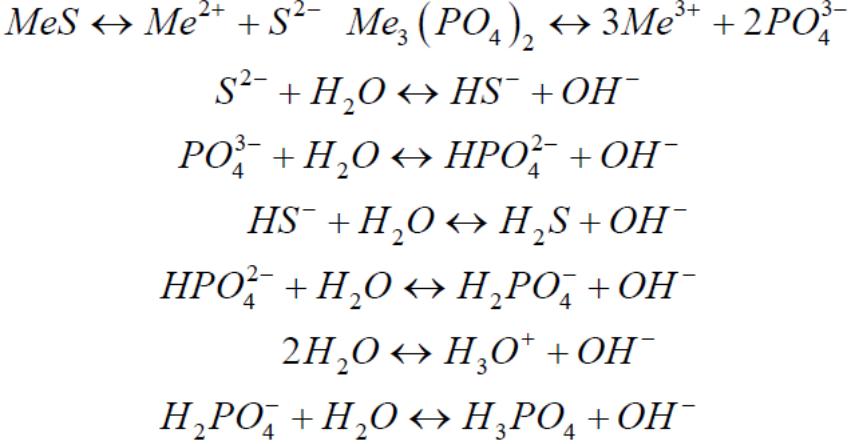

Наиболее распространен реагентный метод, основанный на переводе ионов тяжелых металлов в малорастворимые гидроксиды. В последние годы разработан и получает распространение сульфидный метод, предусматривающий осаждение тяжелых металлов в форме сульфидов. В литературе имеются сведения об эффективности осаждения тяжелых металлов в виде фосфатов [84].

Гидроксид меди, обладающий амфотерными свойствами, полностью осаждается при рН=8-10, а с его увеличением происходит образование растворимых купритов (NaHCuO2 или NaCuCO2). Катионы меди (II) целесообразно осаждать в виде гидроксокарбоната, нерастворимого в воде [85].

Для фосфатов и сульфидов учитываются реакции гидролиза анионов:

В таблице 1.2 представлен сопоставительный анализ реагентных методов очистки сточных вод, согласно которой сульфидный метод обеспечивает очистку сточных вод в интервале рН, допустимого для сброса сточных вод во все водоемы (6,5-8,5).

Фосфатный метод обеспечивает аналогичную очистку сточных вод при рН≤8,5 для Fe3+, а в более щелочных средах (при рН≤11) для Cu2+, причем только для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования. При рН>11 дополнительно могут быть осаждены также ионы и Fe2+ [86].

Таблица 1.2 - Сопоставительный анализ реагентных методов

Ион металла |

Гидроксидный метод |

Фосфатный метод |

Сульфидный метод |

||||||

Интервал рН |

СОХПВ, % |

СОРХВ, % |

Интервал рН |

СОХПВ, % |

СОРХВ, % |

Интервал рН |

СОХПВ, % |

СОРХВ, % |

|

Cu2+ |

8-12 |

>100 |

˂1 |

7,5-8,5 |

>100 |

˂1 |

6,5-8,5 |

>100 |

>100 |

Fe2+ |

10,5-11 |

>100 |

>100 |

>11 |

100 |

30 |

7,5-8,5 |

>100 |

>100 |

Fe3+ |

5,5-8,5 |

>100 |

>100 |

6,5-11 |

>>100 |

>>100 |

6,5-8,5 |

>100 |

>100 |

Гидроксидный метод эффективен для удаления только ионов Fe3+, однако в более щелочных средах могут быть удалены Cu2+ (для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования), Fe2+.

Известен способ очистки кислых сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов и сульфатов, включающий двухстадийное осаждение с использованием известкового молока на первой стадии подщелачиванием до рН 6,5-7 с последующей обработкой образованной суспензии карбонатом натрия до рН 9,0-9,5 [87].

Широко применяется способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, в котором первоначально сточную воду нейтрализуют известковым молоком до рН 10,5÷12,0, затем обрабатывают глиноземистымй цементом (ГЦ) в виде 5÷12,5%-ной водной суспензии, а затем осаждают флокулянтом на основе высокополимеризованного полиакриламида, полученный осадок отделяют известными методами [88].

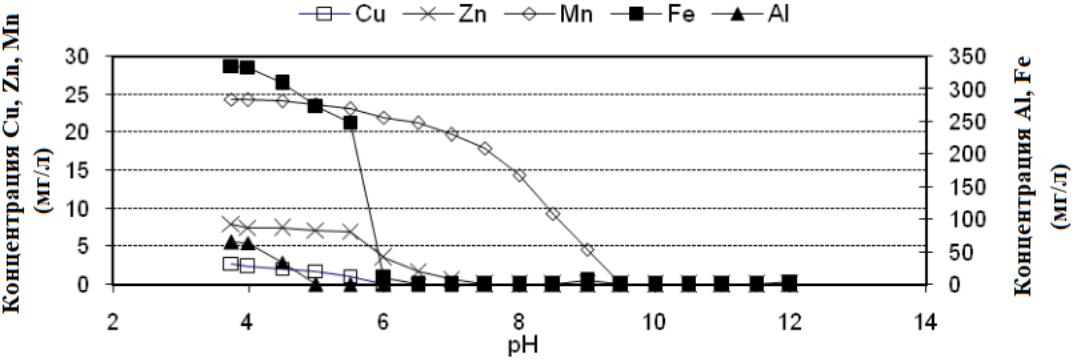

В работе [89], авторы предложили удалять металлы Cu2+, Fe3+ и Al3+ из кислых шахтных вод с помощью последовательного осаждения. В качестве реагентов применяли раствор едкого натра (NaOH). При этом эффективность очистки от металлов составила 97 - 99%, как показано на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Осаждение металлов кислых вод раствором NaOH

Авторами [90] рассмотрена возможность создания установок для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов воды с использованием озона. Требуемый технический результат достигается тем, что в установку, содержащую патрубок ввода очищаемой жидкости, патрубок вывода очищенной жидкости, фильтрующую загрузку, патрубок ввода фильтрующей загрузки, эрлифтный насос, введен генератор озона, а в качестве фильтрующей загрузки используется смесь песка и сорбента на основе глауконита.

Нейтрализация

Нейтрализация применяется для очистки кислых сточных вод, содержащих металлы (тяжелые металлы), при повышении величины рН кислых растворов путем добавления щелочных реагентов с целью образования осадка [91]. Величина рН раствора регулируется для создания условий осаждения гидроксидов металлов в воде. Как правило, данный процесс проводится перед основным этапом очистки сточных вод.

В работе [92], было предложено использовать в качестве реагента для нейтрализации шахтных вод щелочные отходы содового производства. При смешивании шахтной воды со шламами происходит повышение величины рН за счет взаимодействия ионов тяжелых металлов с карбонатом и гидроксидом кальция, которые являются основными компонентами отходов. При этом происходит перевод ионов Fe, Al, Mn, Co, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Ti, Be, Li и др.

Набиевым А.Т. разработана принципиальная технологическая схема очистки металлсодержащих сточных вод, которая включает защелачивание стока до рН 9,0, удаление взвешенных веществ и доочистку на биоплато, что обеспечивает организацию оборотного водоснабжения на предприятии и сброс в реку, воды с содержанием загрязняющих веществ на уровне ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения [93].

Достоинством нейтрализации является возможность предварительной очистки сточных и природных вод, с целью увеличения эффективности процесса очистки в целом.

Недостатком данного способа является образование вторичных химических отходов, состоящих из кристаллического кальцита, кварца, калиевых полевых шпатов, утилизация которых затруднена.

Одним из частных случаев реагентных методов очистки является коагуляция. Под коагуляцией понимают физико-химический процесс укрупнения коллоидных частиц и образования грубодисперсной фазы с последующим ее осаждением из воды. На стадии коагуляции происходит снижение окисляемости, а также содержания взвешенных и коллоидных веществ. После дозирования коагулянт образует в воде хлопья, которые адсорбируют на своей поверхности коллоиды и выделяются в виде осадка [94]. В практике осветления исходной воды в качестве коагулянтов обычно используют соли, содержащие многозарядные катионы, в основном соли алюминия, железа. В результате образуются укрупненные агрегаты, которые оседают и могут быть легко отфильтрованы.

Процесс коагуляции воды сульфатом алюминия Al2(SО4)3 проводится при рН 5,5-7,5 и дозе коагулянта 0,5-1,2 ммоль/л. При рН > 8 совмещаются процесссы коагуляции и известкование, используя в качестве коагулянта семиводный сульфат двухвалентного железа с дозой 0,25-1,0 ммоль/л.

Применение смешанных коагулянтов, представляющих собой смесь соединений алюминия и железа, дает больший эффект при очистке воды. Из обзора литературных данных следует, что железо-алюминиевые коагулянты обладают рядом преимуществ по сравнению с теми, которые содержат один ингредиент [95, 96]. Наблюдаемое при этом расширение зоны оптимальных значений рН объясняется большим разнообразием продуктов гидролиза, а ускоренное осаждение хлопьев – изменением структуры коагулянта за счет более плотной упаковки частиц.

В последнее время все большее применение находит новый высокоэффективный титановый коагулянт. Титановый реагент позволяет очищать сточные воды гальванического производства от органических соединений полностью, а степень очистки от ионов тяжелых металлов составляет 50–67% [97].

Кроме названных коагулянтов для обработки сточных вод могут быть использованы различные глины, содержащие алюминий отходы производства, травильные растворы, пасты, шлаки, содержащие диоксид кремния.

Наилучшие результаты, позволяющие усовершенствовать технологию очистки воды, были достигнуты путем применения высокомолекулярных веществ.

В настоящее время теоретические разработки не дают возможности точного расчетного выбора необходимой дозы коагулянта, что связано, с одной стороны, с отсутствием количественных характеристик различных по составу коллоидных примесей в водах различных типов, с другой – с необходимостью учитывать при расчетах сложность совокупного механизма формирования коагулированной взвеси, когда физические процессы гетерокоагуляции сопровождаются химиче-скими, взаимодействием, такими как: хемосорбция, образование малораствори-мых гидрокомплексов, их полимеризация и кристаллизация, усложняемыми влия-нием кинетических факторов. Поэтому оптимальные дозы коагулянта устанавли-ваются опытным путем для каждого источника водоснабжения в характерные пе-риоды года [98].

Для интенсификации процесса коагуляции в воду дополнительно вводят флокулянты, наиболее распространенным из которых является полиакриламид. Флокулянты способствуют укрупнению осадка и ускоряют процесс слипания осаждаемых коллоидных и взвешенных частиц [99].

Активный диоксид кремния является наиболее распространенным неорганическим флокулянтом. Из синтетических органических коагулянтов наибольшее применение получили полиакриламид [‒CH2‒CH‒CONH2]n, технический полиакриламид (ПАА) и гидролизованный полиакриламид (ГППА).

При очистке сточных вод флокулянтами образуются мицеллы тяжелых металлов, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный заряд. Для образования мицелл при флокуляции используют самые различные полиэлектролиты [100]. Предпочтение, однако, следует отдать катионным и амфотерным полиэлектролитам, поскольку мицеллы тяжелых металлов заряжены в основном отрицательно. В последнее время получили распространение комплексные реагенты, представляющие композицию индивидуальных ингредиентов, которые выполняют функции коагулянта, флокулянта, осадителя и адсорбента [101].

Так, в работе [102] рассмотрен способ очистки природных и сточных вод, включающий смешение очищаемой воды с коагулянтом, хлопьеобразование в напорной контактной емкости, смешение обрабатываемой воды с флокулянтом, фильтрацию через плавающую зернистую загрузку в напорном осветлительном фильтре с последующей его промывкой и обеззараживание очищенной воды гипохлоритом натрия.

Сорбционные методы. Сорбция является одним из универсальных способов глубокой очистки сточных вод. К основным сорбционным материалам, применяемым для очистки воды от ионов тяжелых металлов, относятся активные угли [103], хитозан [104], οтхοды водорослей [105], углеродные и базальтовые волокнистые материалы [106], глины [107] и др.

Положительные качества сорбции - это регенерация сорбентов, эффективность метода, высокая скорость фильтрования через сорбенты, возможность автоматизации.

Адсорбцию проводят либо при интенсивном перемешивании адсорбента и воды с последующим отстаиванием, либо фильтрованием через слой адсорбента [108, 109].

Фильтрование через слой гранулированного угля или введение в воду порошкообразного активного угля является наиболее универсальным способом удаления из воды катионов металлов. Активные угли являются универсальными адсорбентами по отношению к примесям воды не только благодаря развитой поверхности, но и вследствие ее гидрофобности. Молекулярная адсорбция из водных растворов обычно представляет собой адсорбцию смесей всех компонентов раствора, включая и растворитель.

Для очистки от катионов тяжелых металлов все большее применение находят неуглеродные сорбенты естественного и искусственного происхождения [110]. Использование таких сорбентов обусловлено их достаточно высокой емкостью и избирательностью.

В работе [111] предложен метод очистки сточных вод от катионов тяжелых металлов, основанный на использовании шлака, образующегося в ходе комплексной обработки стали на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Данный материал имеет сложный химический состав и характеризуется высокоразвитой поверхностью и наличием большого количества микротрещин, пор и активных центров, обуславливающих сорбционные свойства шлака. С увеличением количества добавляемого шлака эффективность очистки возрастает, что объясняется ростом и увеличением количества активных центров. В процессе очистки достигалась эффективность очистки от ионов Fе2+ и Fе3+ до 99,5%.

Авторами Глушанковой И.С., Калининой Е.В., Деминой Е.Н. предложено использование модифицированных сорбентов на основе шлама содового производства для извлечения ионов тяжёлых металлов из водных растворов и сточных вод. Установлены условия модификации образцов шлама содового производства с целью повышения эксплуатационных свойств и получения механически прочных и гранулированных сорбентов. При использовании в качестве связующего компонента жидкого стекла (массовая доля 8–10%) получены гранулированные сорбенты, обладающие высокой механической прочностью (80% и более) и сорбционной активностью по отношению к ионам тяжелых металлов [112].

Волокнистые нетканые материалы, полученные из втοричнοгο ПЭТФ, можно использовать в качестве сорбента на очистных сооружениях, в качестве фильтрующих материалов и др. [113-115].

В ряде работ [116-117] установлено, что в качестве сорбционного материала успешно используется при очистке сточных вод ферритизированные гальваношламы. Сорбционная способность по отношению к ионам тяжелых металлов объясняется οбразοванием активных центров на поверхности при формировании структуры шпинельного типа. Шлам используется на стадии нейтрализации сточных вод совместно с защелачивающим агентом Ca(OH)2 или самостоятельно.

Известны способы очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов на основе использования отходов производства эпихлоргидрина, хлорированного лигнина, легко получаемого из лигнина [118], и полисульфидов натрия, которые также получают из элементной серы и гидроксида натрия в водном растворе в присутствии гидразингидрата.

В работе [119] представлены результаты по исследованию извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод с помощью разработанного комбинированного сорбционного материала на основе смеси отходов керамического производства и отходов переработки сельскохозяйственной продукции (обмолот проса, шелуха подсолнечника или пшеницы) и доочистки стоков с помощью фитосорбентов – ряски малой Lemna minor и эйхорнии Eychornia. Установлено, что эффективность очистки сточных вод комбинированными СМ от катионов тяжелых металлов составляет 94¸99 %.

Авторами [120, 121] рассмотрен способ получения сорбционных материалов из хитозана и их эффективность очистки стоков от ионов тяжелых металлов, разработаны технологические схемы получения и использования гранулированного сорбента на основе хитозана. Эффективность адсорбции при применении одного и того же адсорбента зависит от исходной концентрации раствора, температуры и величины рН раствора, времени пребывания, дозы адсорбента и размерных параметров адсорбера.

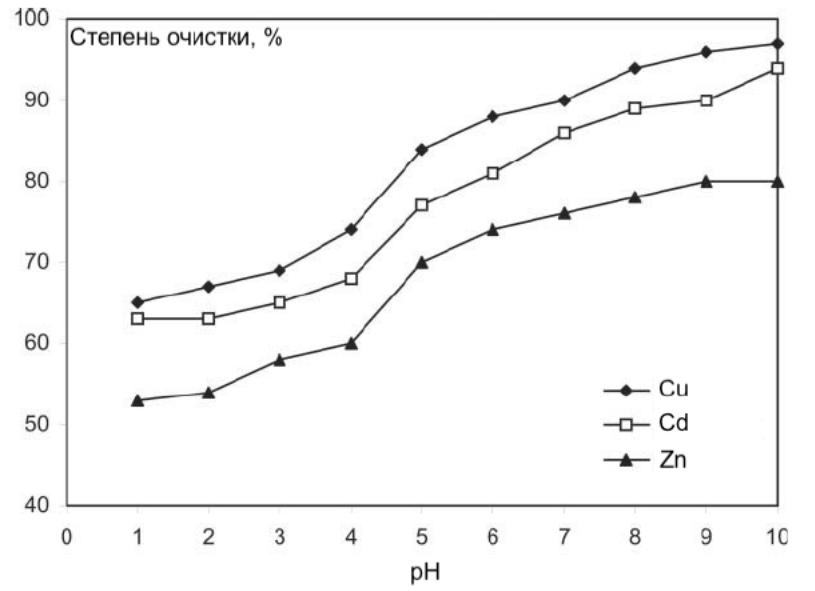

При очистке сточных вод от тяжелых металлов адсорбцией, величина рН раствора существенно влияет на степень очистки металлов. В работе [122], была рассмотрена зависимость степень адсорбции ионов различных тяжелых металлов с повышением величины рН раствора. При рН < 3, степень очистки ионов металлов адсорбцией была мала (55 – 65%) и при рН > 6, адсорбция была эффективной (рис. 1.10).

Рисунок 1.10 - Зависимость степени адсорбции металлов от величины рН

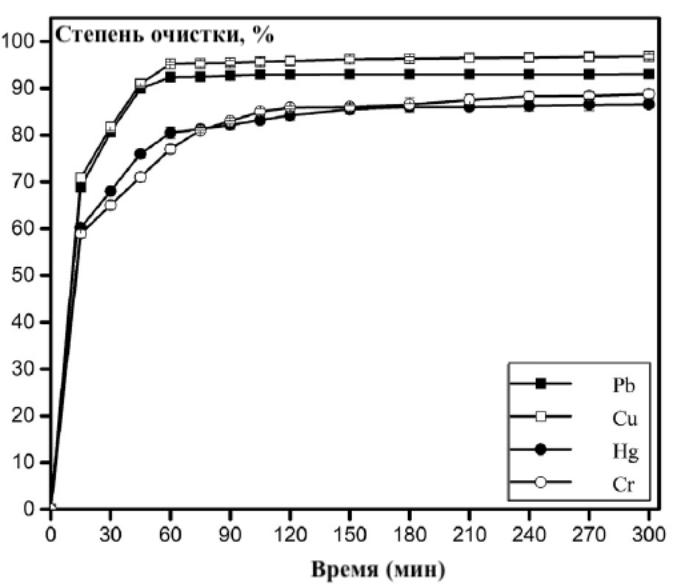

В работе [123], авторы предложили удалять тяжелые металлы Hg2+, Cr6+, Pb2+ и Cu2+ из водного раствора с помощью адсорбента – пигмента меланина.

При этом адсорбционная емкость по различным металлам составила 82,4 мг/г для ртути (II), 126,9 мг/г для хрома (VI), 147,5 мг/г для свинца (II), 167,8 мг/г для меди (II) соответственно.

Важным критерием в процессе адсорбции является время контактирования между раствором и адсорбентом. Зависимость степени очистки металлов от времени представлена на рисунке 1.11. Равновесие адсорбции для всех металлов достигается в течение 90 мин. Как показано на рисунке, полная адсорбция определяется двумя периодами времени. Первая соответствует исходной фазе первой сорбции, которая обусловлена высоким градиентом концентрации, а вторая может быть отнесена к стадии так называемого насыщения.

Рисунок 1.11 - Влияние времени пребывания на степень очистки металлов

Наибольшее распространение получила сорбция на ионообменных смолах, достоинствами которой являются:

- возможность возврата в производство до 80 % очищенной воды,

- глубокая очистка до остаточного содержания минеральных солей в очищаемой мой воде 25—40 мг/л;

-

![]() доступность

сильно- и слабокислых катионитов, сильно-

и слабоосновных анионитов.

доступность

сильно- и слабокислых катионитов, сильно-

и слабоосновных анионитов.

Недостатки ионообменной очистки:

- требуется длительное усреднение сточной воды для сглаживания колебаний в их составе;

- необходимость в большом количестве химикатов для регенерации ионитов;

-образование дополнительных объемов загрязненных вод после отмывки ионообменных фильтров;

- необходимость в больших площадях для размещения технологического оборудования.

Основными характеристиками ионного обмена являются: полная обменная емкость (ПОЕ) и динамическая обменная емкость (ДОЕ) ионитов. ПОЕ – это количество вещества, поглощенного до полного насыщения ионита. ДОЕ – количество вещества, поглощенного до проскока ионов в фильтрат, определяемая в условиях процесса очистки [124].

Этот способ позволяет очищать воду до ПДК и утилизировать примеси, что дает возможность использовать очищенную воду в системах оборотного водоснабжения и производственных процессах. В отличие от других способов ионный является безреагентным, однако его применение ограничено степенью засоленности сточных вод. В большинстве случаев выгодно очищать сточные воды с общим содержанием извлекаемых ионов не более 1 г/л [125].

В работе [126] разработана ионообменная технология очистки воды, в которой содержится хром и кисло-щелочные стоки. Эта технология позволяет осуществить на производстве оборотное водоснабжение и утилизировать соединения металлов (Zn, Ni, Cr, Cu). Предложены различные варианты утилизации “регенератов” ионообменных фильтров. Отмечена высокая эффективность использования цеолитов для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод.

Исследована очистка сточных вод от хрома и меди с помощью ионного обмена на смоле Amberlite-200C. Ионообменная емкость смолы – 0,31 г хрома и 0,28 г меди на 1 г смолы. Оптимальная температура – 30 оС. Регенерация ионита проводится разбавленной серной кислотой.

В статье [127] исследована сорбция ионов меди и никеля полиамфолитом АНКБ-35 из растворов, моделирующих промывные воды процессов меднения и никелирования. Сделан вывод, что макропористые гранулированные сорбенты с высокой обменной емкостью обладает хорошими кинетическими характеристиками при сорбции ионов тяжелых металлов. Особенно эффективными являются аминокарбоксильные иониты. При извлечении ионов тяжелых металлов важно учитывать рН раствора, подвергаемого обработке. Процесс комплексообразования начинается при рН более 2.

Для ионообменного способа очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов применяются как природные, так и искусственно синтезированные катиониты. Одними из наиболее эффективных природных ионитов являются глинистые материалы (бентониты, в том числе кальциевые и натриевый). Оптимальное значение рН сточных вод, подаваемых в ионообменные установки, составляет 5,5-8,5 [128].

В настоящее время все шире применяют иониты, получаемые сополимеризацией и сополиконденсацией органических мономеров ионогенного типа. Также применяют гидразиды полиметакриловой кислоты, обладающей высокой стойкостью к агрессивным средам, которые можно использовать ак фильтровальные материалы, выполняющие сразу две функции: фильтрацию твердых частиц и хемосорбцию катионов металлов.

Перспективным методом извлечения и разделения соединений металлов, присутствующих в растворе, является флотация, которая характеризуется высокой эффективностью, экономичностью, производительностью, простотой операций, хорошей сочетаемостью с другими способами очистки. Кроме того, ионная флотация обладает способностью снижать величины ВПК (биохимическое потребление кислорода) и ХПК (химическое потребление кислорода), свидетельствующие о наличии органических загрязнений в обрабатываемых водных растворах. Хорошая сочетаемость флотации с другими способами извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод делает её перспективной для широкого использования в технологических схемах очистки [129, 130 ].

В работе [131] обобщены сведения о технологических схемах глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод с применением метода напорной флотации с возвращением очищенных стоков в оборотную систему технического водоснабжения. Сточные воды содержат в своем составе нефтепродукты, взвешенные вещества, фенолы, железо (II), хром (III), азот аммонийный, ХПК и БПК. Напорная флотация может быть применена для подготовки сточных вод перед биологической очисткой, в качестве основного метода очистки, а также для доочистки (глубокой очистки) биологически очищенных сточных вод [132].

Проведенный авторами [133] анализ различных способов очистки сточных вод от тяжелых металлов, выявил флотацию как наиболее перспективное техническое решение с возможной реализацией для модернизации существующих очистных сооружений. В работах [134-136 ] представлены конструкции различных вариантов создания комбинированных флотационных аппаратов, а также приведен пример внедрения флотокомбайна для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Электрохимическая очистка. В технологии очистки сточных вод используются процессы анодного окисления и катодного восстановления, электрокоагуляция, гальванокоагуляция, электрофлотация и электролиз. Все эти процессы протекают на электродах при прохождении через водную среду постоянного электрического тока [137]. Наиболее широко используются электролиз и электрокоагуляция для извлечения металлов из высококонцентрированных растворов и очистки сточных вод от примесей тяжелых металлов.

Электрохимические методы обладают рядом преимуществ: простая технологическая схема при эксплуатации оборудования, удобство автоматизации его работы, сокращение производственных площадей, возможность очистки без предварительного разбавления, снижение солесодержания, и уменьшение объема осадка, образующегося в процессе очистки. Недостатком методов является их высокая стоимость [138].

Очистка сточных вод электрокоагуляцией основана на их электролизе с использованием металлических анодов, подвергающихся электролитическому растворению. Вследствие растворения анодов вода обогащается соответствующими ионами, образующими затем в нейтральной и кислой средах гидроксид железа (II), переходящий под воздействием кислорода в гидроксид железа (III), действующий в качестве коагулятора [139].

Данный метод позволяет снизить не только остаточные концентрации загрязнений в очищенных водах, но и выбирать более широкий интервал рН очищаемых сточных вод. После электрокоагуляционной очистки сточные воды подвергают очистке флокулянтами.

Авторами Козодаевым А.С. и Сухоруковой А.Д. [140] предложен эффективный и экономичный метод комплексной очистки на основе гальванкоагуляции. Результаты очистки сточных вод от тяжелых металлов методом гальванокоагуляции представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Результаты очистки нефтесодержащих сточных вод от тяжелых металлов методом гальванокоагуляции

Загрязняющие вещества, показатели |

Концентрации загрязняющих веществ в исходной воде, мг/л |

Концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде, мг/л |

ПДК веществ, мг/л |

рН |

7,5-7,8 |

7,5-8,0 |

6-9 |

Железо общее |

20 |

0,15 |

5 |

Медь |

4 |

0,12 |

1 |

Электрофлотация

Электрофлотация – метод удаления коллоидных примесей и растворенных ионов тяжелых металлов в сточных водах или технологических жидкостях при их адгезии на пузырьках водорода и кислорода, образующихся на катоде и аноде. В отличии от обычной флотации, газовые пузырьки при электролизе значительно меньше размерами и распределены более равномерно.

Способность к флотации химических веществ зависит от их гидрофобности и соотношения между количеством пузырьков газа и ионов металла [141].

Размерные параметры пузырьков и их содержания в газожидкостной эмульсии, определяемые плотностью электрического тока, влияют на степень очистки воды электрофлотацией [142, 143].

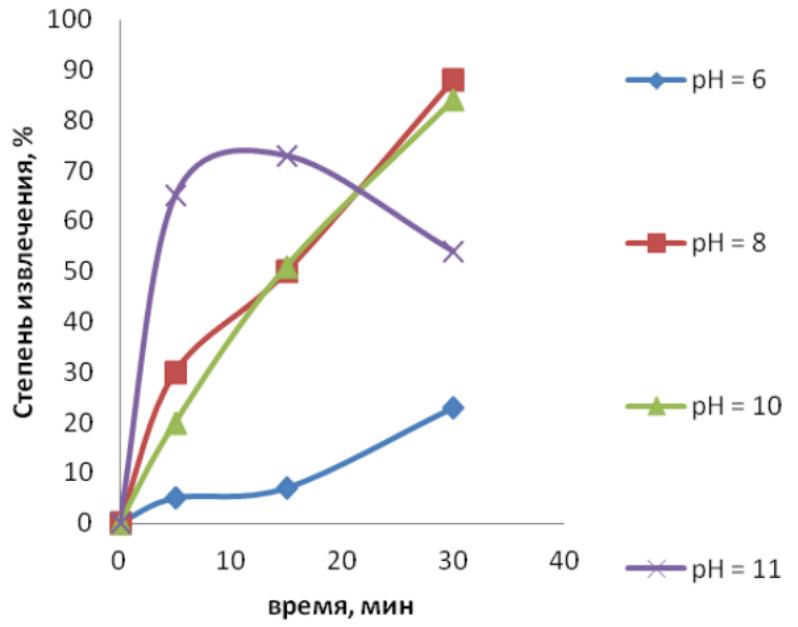

В работе [144] изучена зависимость степени электрофлотационного извлечения от величины рН раствора. При этом высокая эффективность электрофлотационного извлечения достигается при значении рН = 8 (рис. 2.9). В эксперименте были исследованы влияние величины рН на кинетику электрофлотационного извлечения из CuSO4. Так были введены в исследуемую систему: анионное поверхностно-активное вещество (АПАВ), катионное поверхностно-активное вещество (КПАВ), также катионная и анионная суспензии углеродных материалов, и исследования проводились по подбору оптимальной величины pH. Наибольшая эффективность извлечения меди достигается при величине рН = 11 при введении в систему АПАВ 1 мг/л [145].

Принципиальная схема очистки технологических сточных вод гальванической мануфактуры машиностроительного предприятия с использованием процесса электрофлотации представлена на рисунке 1.12 [146].

Данная система очистки сточных вод предлагается для применения при разработке новых очистных сооружений, либо реконструкции и модернизации действующих установок водоподготовки и водоочистки в целях повышения их экономической эффективности и экологической безопасности.

Рисунок 1.12 - Влияние величины рН на кинетику электрофлотационного

извлечения сульфатов меди

Jv = 0,1 A/м2; с (Cu2+) = 50 мг/л; с (Na2SO4) = 1 г/л; с (Na2S) = 100 мг/л

Достоинствами электрофлотации являются простота эксплуатации, относительно высокая степень очистки воды от тяжелых металлов и ограниченное количество единиц оборудования и малые потребления химических реагентов.

Основным недостатком данного метода является относительно большой расход электроэнергии, увеличивающийся, к тому же, с ростом концентрации тяжелых металлов в сточных водах.

Использование на стадии предочистки отстаивания в горизонтальных или вертикальных отстойниках является одним из самых распространенных методов. Смесь сточной воды и ее осадка поступает в отстойник, в бункере которого накапливается шлам. Вода, очищенная от взвешенных частиц, направляется на сброс в канализацию [147]. Более широкое применение находят тонкослойные отстойные сооружения, в которых процессы осаждения взвеси протекают в слоях небольшой высоты при устойчивом, близком к ламинарному режиму, движении воды. Наличие этих элементов благоприятно для эффективного хлопьеобразования, осаждения и выделения из воды содержащихся в ней примесей.

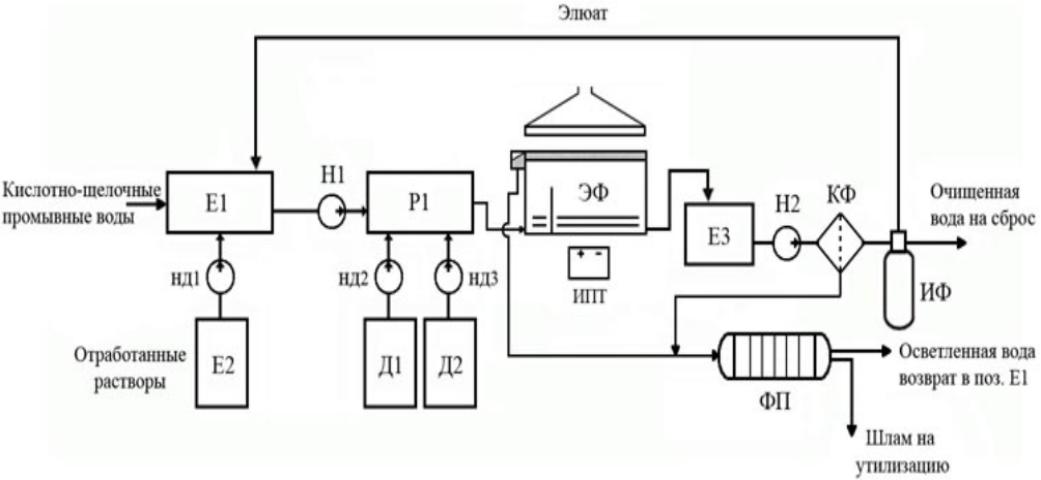

Е1, Е2, Е3 – накопительная емкость; Н1, Н2 – насос; Д1, Д2 – емкость для реагента; НД1, НД2, НД3 – насос дозатора; Р1 – реактор смешения; ЭФ – электрофлотационный модуль; ИПТ – источник питания электрофлотационного модуля; ФП – фильтр пресс; КФ – кварцевый фильтр; ИФ – ионообменный фильтр

Рисунок 1.13 - Технологическая схема очистки технологических сточных вод в особенности электрофлотации

Метод фильтрации наиболее часто используется во многих технологических мах очистки сточных вод для снижения содержания взвешенных дисперсных частиц и извлечения ряда загрязнителей. Используется как основной метод для удаления грубодисперсных частиц и является основой для более тонкой очистки сточных вод.

Изучены характеристики и свойства как механической так и мембранной фильтрации. На характеристики фильтрования сильно влияет и возможно взаимодействие между задерживаемыми компонентами и очищаемой среды. Так в работе [148], изучен процесс очистки технологической жидкости (CaCO3) с использованием микро-волокнистого фильтра, и показан большой потенциал этого типа оборудования для обработки воды, содержащий мелкие частицы механических примесей.

Достоинствами механического фильтрования являются простота аппаратурного оформления, минимальная энергоемкость, возможность эффективной очистки от взвешенных частиц, например, на стадии предочистки сточных вод от тяжелых металлов в мембранных установках.

Основным недостатком является то, что при фильтрации из растворов не удаляются растворенные примеси, как неорганического, так и органического происхождения.

В последнее время для очистки и регенерации концентрированных растворов электролитов более перспективными и распространенными являются мембранные методы, разновидностью которых является метод обратного осмоса. Сущность метода заключается в продавливании загрязненных сточных вод через полупроницаемые мембраны, которые пропускают воду и задерживают растворенные вещества [149-150].

Основными характеристиками, определяющими эффективность мембранного разделения являются удельная производительность мембран и ее селективность [151-152].

На эти характеристики влияют следующие технологические параметры: давление, температура, состав и концентрация исходного раствора, величина рН и скорость жидкости.

Достоинства мембранных методов:

- возврат в производство 95 % очищенной воды;

- высокая степень очистки воды от минеральных солей и солей тяжелых металлов;

- относительно небольшие габариты установки, что не требует больших производственных площадей;

- простота аппаратурного оформления;

- снижение расхода химических реагентов на нейтрализацию сточных вод.

Чаще всего мембранные технологии применяют для обработки кислых сточных вод, содержащих помимо ионов тяжелых металлов, и серную кислоту. Для селективного выделения ионов используют ионнобменные мембраны, полученные сополимеризацией стирола и дивинилбензола и содержащие отрицательно заряженные группы. Для увеличения эффективности разделения сточных вод осущеатсвляется модификация мембран с нанесением пленки полиэтиленимина, что позволяет существенно увеличить длительность рабочего цикла.

Процесс обессоливания методом выпаривания и дистилляции заключается в выпаривании засоленных стоков с последующей конденсацией вторичного водяного пара [153].

Эффективность выпаривания зависит как от физических свойств раствора (вязкость, плотность, температура кипения, величина критического теплового потока и др.), так и от других характеристик (кристаллизующиеся, пенящиеся, нетермостойкие растворы и др.). В химико-технологической и других отраслях промышленности, выпаривание применяется для обезвреживания небольших количеств сточных вод [154].

Применение вакуум-выпарной установки позволяет исключить предварительную адсорбционную очистку промывных вод от органических компонентов, так как при вакуумировании в испарителе в качестве греющего агента (вместо острого пара) может быть применена горячая вода с температурой 70 - 90 °С.

Авторами [155] исследованы системы кондиционирования промышленных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов и проведен анализ физико-химических модификаций компонентного состава модельного стока и определена эффективность снижения содержания ионов тяжелых металлов при различных режимах гидротермодинамического воздействия.

Основные достоинства данного метода:

- возврат в производство 90 % очищенной воды;

- очистка воды с солесодержанием до 20 мг/л;

- получение отходов в виде сухих солей;

- отсутствие потребности в дополнительных реагентах для проведения процессов;

- отсутствие дополнительных объемов загрязненных сточных вод;

- проведение обессоливания воды с различной минерализацией;

- простота эксплуатации и организации контроля;

- небольшие производственные площади для размещения оборудования.

Основные недостатки метода выпаривания и дистилляции:

- потребность в дополнительных затратах пара, электроэнергии и организации оборотного цикла охлаждения оборудования;

- тепловое загрязнение окружающей среды

Достигнуты успехи по разработке и внедрению способов биологической очистки сточных вод, в таблице представлен перечень загрязнений и показана эффективность метода. Микробиологическая трансформация и детоксикация отдельных металлов и их соединений уже достаточно полно изучена, биологическая очистка от них промышленных сточных вод находится на стадии разработки. Микробиологические методы сорбции и осаждения ионов металлов в настоящее время очень перспективны. Для извлечения металлов из растворов могут быть использованы представители различных таксономических групп. Реакция микроорганизмов на тяжелые металлы различна. Одни осуществляют их активный транспорт внутрь клеток, что объясняется ферментными системами микроорганизмов. Другие сорбируют их непосредственной поверхностью клеточной стенки или связывают слоем слизи, покрывающим клетку. В природе встречается большое количество микроорганизмов, которые адсорбируют до 30-40 % ионов металлов на своей поверхности [156-157].

Природные штаммы микроорганизмов не всегда могут быть использованы для накопления тяжелых металлов в силу их высокой токсичности. В работе [158] исследован белок высших организмов – металлотионеин, который активно связывает различные тяжелые металлы: это открывает возможность его применения для экстракции тяжелых металлов.

Из обзора работ по применяемым на сегодняшний день технологиям удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод представляется целесообразным разрабатывать инновационные технологии очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, основанные на фундаментальных научных направлениях физической химии, составляющих базис знаний создания будущих технологий очистки. При этом новые технологии должны соответствовать современным требованиям комплексного подхода к очистке сточных вод. Качество очищенной сточной воды должно удовлетворять требованиям к ее возврату для производственно-технических нужд предприятий, и к сбросу в городскую систему канализации.