- •Введение

- •1. Распределение земляных масс на выбранном участке

- •1.1. Разбивка участка на массивы

- •1.2. Выбор возможных средств механизации.

- •1.3. Распределение земляных масс на заданном участке на основе линейного программирования.

- •2 Детальная разработка принятого варианта.

- •Определение состава комплекта машин и состава комплексной бригады.

- •3. Проектирование технологической карты на разработку выемки экскаватором прямая лопата

- •3.1Технологическая карта на разработку выемки экскаватором прямая лопата с транспортировкой грунта в насыпь автосамосвалами

- •3.2Технологическая карта на разработку выемки экскаватором-драглайном с транспортировкой грунтов насыпь автосамосвалами

- •4. Разработка технологии производства подготовительных работ

- •Список используемой литературы

3. Проектирование технологической карты на разработку выемки экскаватором прямая лопата

3.1Технологическая карта на разработку выемки экскаватором прямая лопата с транспортировкой грунта в насыпь автосамосвалами

3.1.1Область применения

Технологическая карта предусматривает разработку выемок одно- ковшовыми экскаваторами с рабочим оборудованием прямой лопатой и емкостью ковша 0,5…1,25 м3, с погрузкой грунта I–IV групп на автоса- мосвалы и транспортированием его для укладки в насыпь, кавальер или отвал.

Во всех случаях применения технологической карты необходима привязка ее к конкретным условиям производства работ.

3.1.2Указания по технологии строительного процесса

Обоснование и выбор вида экскаваторной проходки. Основной задачей проектирования экскаваторных проходок при разработке выемок экскаватором прямая лопата является размещение боковых и лобовых проходок в продольном и поперечном сечениях разрабатываемого массива по всей длине выемки. Однако для этого сначала необходимо обосновать и выбрать вид экскаваторной проходки, затем рассчитать геометрические размеры забоя и только после этого переходить непосредственно к проектированию проходок.

Условия работы одноковшовых экскаваторов в забоях и различные виды проходок детально рассматриваются в учебнике [1]. Для обоснован- ного выбора того или иного вида проходки и соответственно забоя необ- ходимо учитывать следующие особенности производства работ.

При разработке бокового забоя угол поворота экскаватора значи- тельно меньше, чем при лобовом. Кроме того, удобнее подача транспорт- ных средств, их погрузка, возможность организации сквозного движения транспорта. Все это ведет к увеличению производительности экскаватора. Однако в этом случае объем грунта, разрабатываемого с одной стоянки, уменьшается и, как правило, возрастает число передвижек экскаватора.

Лобовой забой позволяет разрабатывать с одной стоянки значитель- но больший объем грунта, благодаря чему сокращается число передвижек экскаватора. Недостатком этого забоя является необходимость подачи транспортных средств по дну проходки задним ходом и установки их сзади экскаватора, что вызывает существенное увеличение угла поворота и, сле- довательно, снижение производительности экскаватора.В практике железнодорожного строительства более широкое приме- нение при разработке выемок и карьеров получили боковые проходки с погрузкой грунта на транспортные средства. В то же время в самом начале процесса вскрытия выемки часто оказывается целесообразным первые од- ну-две проходки устраивать лобовыми, по дну которых в дальнейшем бу- дут подаваться под погрузку транспортные средства. Аналогичная целесо- образность возникает и при разработке короткой, но довольно глубокой выемки с крутыми склонами, препятствующими движению транспортных средств.

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при проектирова- нии экскаваторных проходок.

Расчет экскаваторного забоя. После того, как выбран вид экскава- торной проходки, приступают к расчету основных геометрических разме- ров забоя, разрабатываемого конкретным экскаватором с известными его техническими характеристиками, приведенными в первой части методиче- ских указаний [2, прил. 1, табл. 2] или в прил. 1 настоящих методических указаний.

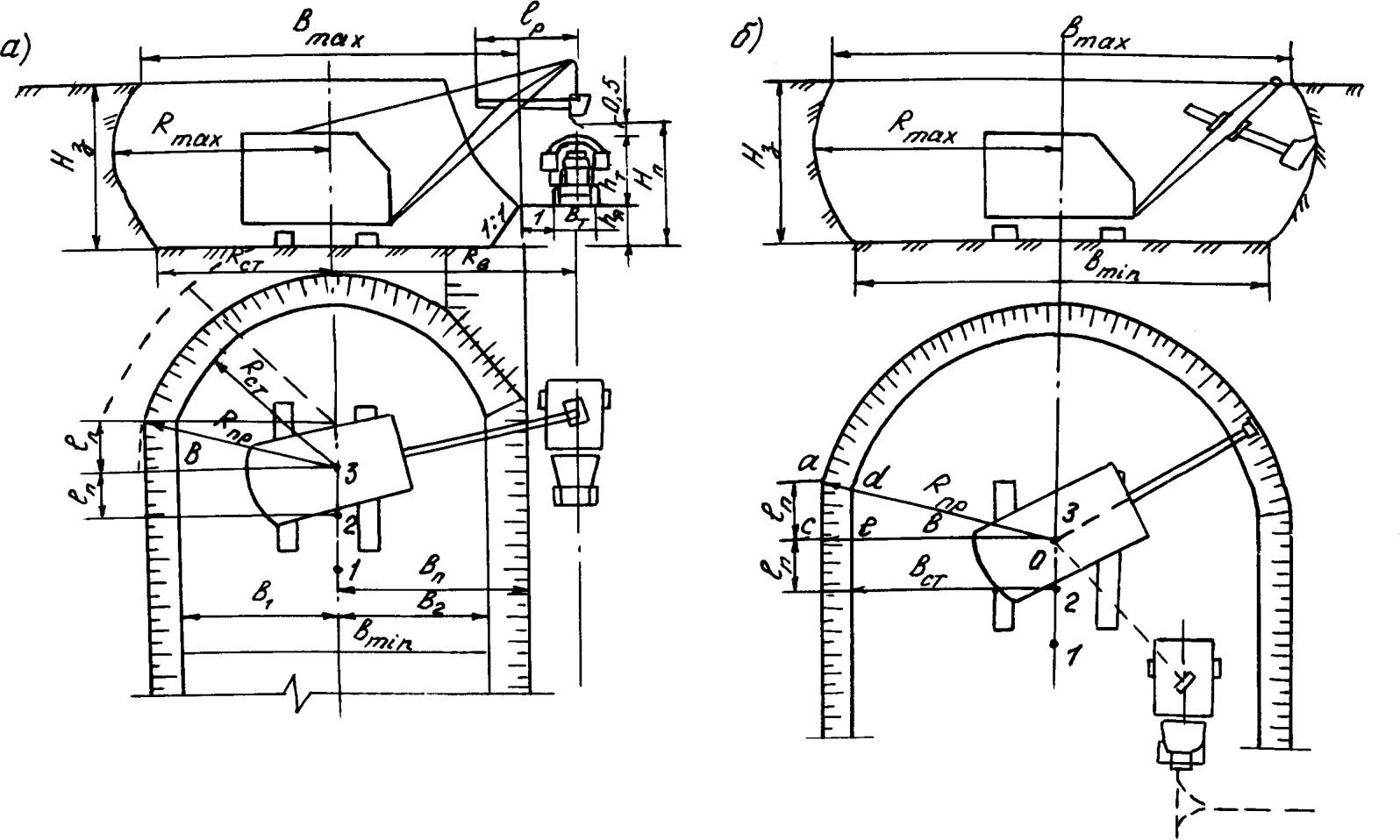

Расчетные схемы бокового и лобового забоев приведены на рис. 2.1. Боковой забой может быть двухъярусным или одноярусным. В первом случае (рис. 2.1,а) транспортные средства располагаются выше уровня сто- янки экскаватора, во втором – на одном уровне с экскаватором.

Для того чтобы построить в масштабе поперечный профиль забоя, необходимо определить (см. рис. 2.1):

наибольшую ширину забоя Вmax (ширину забоя по верху);

наименьшую ширину забоя Вmin (ширину забоя по дну);

наибольшую глубину забоя Hз (берется из технической характеристики экскаватора);

величину превышения hя погрузочного пути над уровнем стоянки экскаватора (для бокового двухъярусного забоя);

максимальный радиус копания Rmax на уровне напорного вала экска- ватора (берется из технической характеристики экскаватора).

Для бокового забоя величина Вmax, как видно из расчетной схемы (см. рис. 2.1,а), составит

Вmax

=

В + Вп

=

где В – расстояние от оси стоянки экскаватора до верхней кромки забоя;

Вп – расстояние от оси стоянки экскаватора до бровки у погрузочного пути.

Из расчетной схемы следует, что

B

=;

=

B

=;

= м

м

Вп

= Rв

– (bт/2

+ 1м)=

м

м

Рис. 2.1. Схемы экскаваторных забоев, разрабатываемых экскаватором прямая лопата:

а – боковой двухъярусный забой; б – лобовой забой;

1–3 – номера стоянок экскаватора

Здесь Rпр – практический радиус копания.

В курсовом проекте можно принимать

Rпр

≈ (0,85…0,90) ∙ Rmax,=

м

м

где Rmax – наибольший радиус копания на уровне напорного вала экска- ватора (принимается из технической характеристики экскаватора);

lп – длина передвижки экскаватора,

lп

≈

0,75 lр

= м

м

Rв – радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки (принимается из технической характеристики экскаватора);

bт – ширина колеи транспортных средств (принимается по справоч- ным данным);

1 м – запас из условия необрушения откоса яруса.

Наименьшая ширина бокового забоя Вmin составит (см. рис. 2.1,а):

Вmin

=

B1

+

B2=

где B1 – расстояние от оси стоянки экскаватора до подошвы откоса забоя.

В курсовом проекте для двухъярусного бокового забоя можно при- нимать

B1

≈

Rст

=

где Rст – радиус копания на уровне стоянки экскаватора (принимается из технической характеристики);

B2 – расстояние от оси стоянки экскаватора до нижней кромки откоса яруса.

Как видно из рис. 2.1,а, расстояние

B2

=

Bп

+

hя=

где hя – высота яруса (превышение уровня погрузочного пути над уровнем стоянки экскаватора).

В свою очередь

hя

= Hт

– (hт

+ 0,5 м)=

где Hт – наибольшая высота выгрузки грунта из ковша экскаватора;

hт – высота автосамосвала до верха кузова (принимается по справоч- нику);

0,5 м – запас высоты над бортом автосамосвала, учитывающий неров- ности пути и возможность погрузки грунта "с шапкой".

Выполнив необходимый расчет забоя, на листе миллиметровой бу- маги в масштабе 1:100 или 1:200 вычерчивают его поперечное сечение и план. Затем поперечный профиль забоя переносится на более плотную бу- магу или картон и по нему вырезается шаблон для проектирования экска- ваторных проходок.

Проектирование поперечного и продольного профилей экскаватор- ных проходок. Основная цель проектирования заключается в размещении проходок на поперечных сечениях и продольном профиле заданного уча- стка выемки.

Для этого на продольном профиле выемки намечаются одно-два се- чения в наиболее характерных местах, а затем в масштабе, одинаковом с тем, в котором сделан шаблон забоя, вычерчиваются указанные попереч- ные сечения выемки. Накладывая построенный шаблон забоя на попереч- ный профиль выемки, намечают различные варианты размещения прохо- док (рис. 2.2).

При этом, с точки зрения технологии производства работ, вскрытие выемки целесообразно начинать с устройства первой или пионерной лобо- вой проходки траншеи, которая в дальнейшем используется как временный путь для движения автосамосвалов или другого вида транспорта. Поэтому ее ширина по низу должна быть не менее 4 м [3]. Глубина пионерной траншеи hп.т зависит от соотношения глубины выемки Нв и высоты яруса hя, определяемого как

n = (Нв – 0,2)/hя=(8,2-0,2)/3,35=2,39м

где n – расчетное количество ярусов.

При n, равном целому числу, пионерная траншея фактически стано- вится первой лобовой проходкой, разрабатываемой в соответствии с имеющимся шаблоном экскаваторного забоя. Если величина n оказывается не кратной целому числу, то глубина пионерной траншеи определяется из выражения:

hп.т = Нв – nhя – 0,2=8,2-2,39*3,35=0,2 м

где n – целое число ярусов.

Пионерные траншеи глубиной до 1,0–1,5 м целесообразно разраба- тывать бульдозером или скрепером. Эти же машины рекомендуется ис- пользовать и для разработки участков выемки от нулевой отметки до глу- бины 2 м, так как применять экскаватор в подобных местах неэффективно.

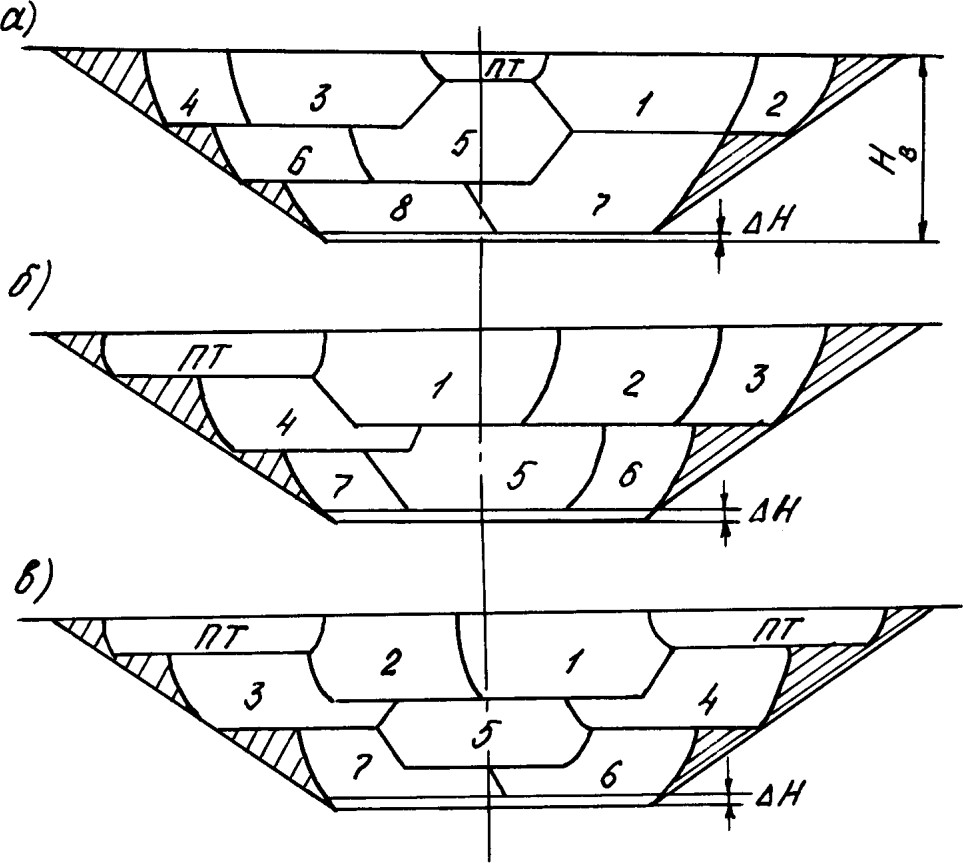

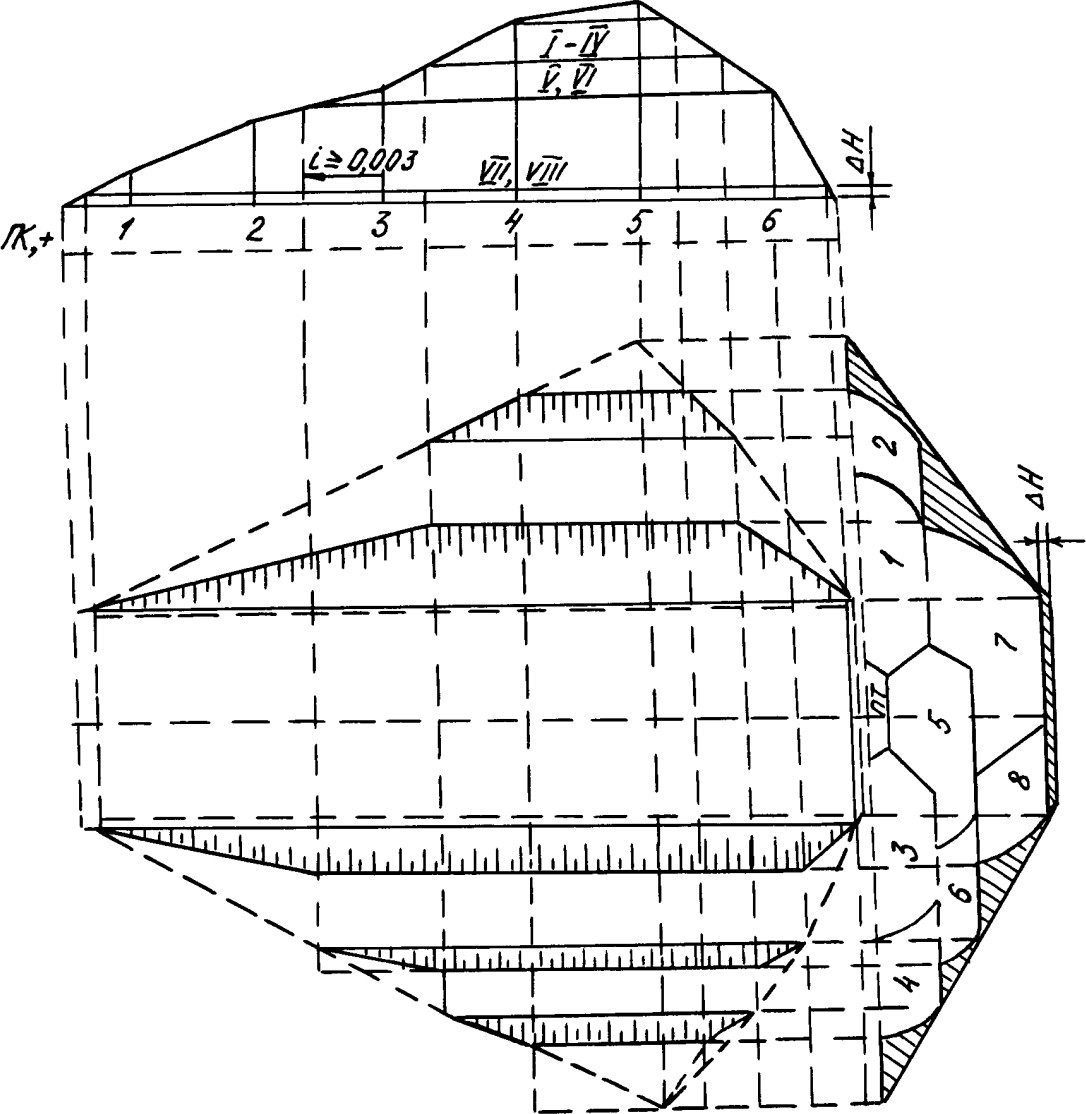

Рис. 2.2. Варианты размещения проходок на поперечных сечениях выемки:

а – с пионерной траншеей (ПТ) по оси выемки; б – с пионерной траншеей со стороны откоса; в – то же, с двумя пионерными траншеями; 1–8 – номера экскаваторных проходок;

△Н – недобор грунта до проектной отметки, учитывающий последующую нарезку сливной призмы (принимается равным 0,2 м)

Выбирая наилучший вариант размещения проходок на поперечном профиле выемки, необходимо учитывать следующие рекомендации [3]:

число проходок должно быть по возможности минимальным;

более предпочтительной является разработка выемки (карьера) боко- вым забоем с погрузкой грунта в транспортные средства, располагаемые на уровне стоянки экскаватора;

наименьшая высота (глубина) забоя должна быть не менее 1/3 высо- ты до напорного вала экскаватора;

недобор грунта на откосах не должен превышать 8–10% от площади поперечного сечения выемки.

Далее вычерчивают продольный профиль заданного участка в мас- штабе горизонтальном 1:5000, 1:2500 и вертикальном, равном масштабу шаблона забоя.Проектирование продольного профиля экскаваторных проходок на- чинается с разбивки массива выемки на ярусы с учетом рельефа местности и вида грунта. Так, если выемка имеет пологие продольные склоны и ук- лон проектной линии более 0,003, то целесообразно разбить ее на ярусы, расположенные параллельно проектной линии. При этом подошва нижнего яруса должна располагаться с некоторым превышением Н над проектной линией (рис. 2.3), учитывающим высоту сливной призмы с минимальным запасом на планировочные работы.

Рис. 2.3. Схема размещения экскаваторных проходок

на поперечном сечении, продольном профиле и плане выемки: 1–8 – номера проходок на поперечном сечении выемки; I–VIII – номера проходок на продольном профиле выемки

В случае, когда выемка имеет крутые склоны, исключающие движе- ние по ней экскаватора и транспортных средств, более эффективной ока- зывается разбивка ее лучевыми или веерообразными проходками, направ- ленными под углом к проектной линии. При этом крутизна уклонов для передвижения экскаватора и транспорта не должна превышать 17–24.

Длинные выемки с большими рабочими отметками могут разрабаты- ваться одновременно с двух концов. В подобных случаях наиболее целесо- образной оказывается разбивка на ярусы ломаного профиля, состоящего из двух концевых участков веерообразного профиля и центрального участка с параллельными ярусами. Все эти и другие случаи расположения прохо- док на продольном профиле выемки приведены в учебнике [1], а ниже (см. рис. 2.3) дан конкретный пример решения этой задачи для одного из поперечников, рассмотренных ранее (см. рис. 2.2,а), и участка продольно- го профиля.

Как видно из рис. 2.3, план выемки с размещенными на ней проход- ками фактически представляет из себя третью проекцию, построенную (восстановленную) по известным двум. При этом все проходки пронуме- рованы с учетом последовательности их разработки, а недобор грунта оп- ределяется заштрихованными треугольниками на поперечном сечении вы- емки.

Технология производства экскаваторных работ. Технологический процесс состоит из разработки грунта в забое экскаватором прямая лопата, погрузки его на автосамосвалы или другие транспортные средства, пере- мещения и разгрузки грунта в насыпь, кавальер или отвал, послойного раз- равнивания грунта бульдозером и уплотнения специальными уплотняю- щими средствами (катками, уплотняющими машинами и др.).

Разработка выемки ведется отдельными проходками в соответствии с ранее составленной схемой их размещения (см. рис. 2.3) и в пределах кон- кретного рабочего участка продольного профиля.

Типовая технологическая схема производства работ для рассматри- ваемого примера приведена на рис. 2.4.

При выполнении курсового проекта необходимая грузоподъемность автосамосвалов, технические характеристики и ориентировочное число самосвалов в составе экскаваторного комплекта можно принимать из пер- вой части методических указаний [2, прил. 1]. Точное количество транс- портных средств определяют расчетом для каждого конкретного случая с учетом фактических условий работы и дальности возки:

N

=

Tц

/

tп

=

(tп

+

tгр.х

+

tp

+

tм.р

+

tпор.х

+

tм.п)

/ tп=

где N – искомое число транспортных средств;

tп – продолжительность погрузки, мин;

tгр.х, tпор.х – соответственно продолжительность груженого и порож- него хода автосамосвала;

tp – продолжительность разгрузки, мин;

tм.р, tм.п – время на маневры автосамосвала соответственно при раз- грузке и погрузке, мин.

Задаваясь средней скоростью движения автосамосвала Vср [2] и дальностью возки l, можно записать:

N = (2 l/Vср + tп + tp + tм.р + tм.п) / tп =((2*1,38/0,4)+1,5+1+1,5+1,5)=13

В курсовом проекте продолжительность отдельных операций, точное значение которых устанавливается хронометражем, принимается ориенти- ровочно следующей:

tп = 1,5 мин, tp = 1 мин, tм.р = tм.п = 1,5 мин.

Из приведенной формулы следует, что очередной автосамосвал дол- жен прибыть к месту загрузки его грунтом не позднее времени окончания загрузки предыдущего автосамосвала.

При возникновении систематических простоев экскаватора в ожида- нии прибытия автосамосвалов к месту погрузки следует проверить элемен- ты затрат времени, необходимых для выполнения рейса, и увеличить чис- ло автосамосвалов. При простоях транспорта в ожидании погрузки следу- ет принять меры к ускорению работы экскаватора или уменьшить число транспортных средств.

В курсовом проекте в качестве индивидуального задания может быть поставлена задача расчета оптимального количества транспортных средств с применением современных математических методов, например теории массового обслуживания.

Техника безопасности. При производстве работ одноковшовым экс- каватором с погрузкой грунта на автосамосвалы и транспортированием его в насыпь необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности.

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на спланиро- ванной площадке. Запрещается подкладывать под гусеницы бревна, камни и другие предметы.

Запрещается находиться под ковшом или стрелой экскаватора, вы- полнять работы со стороны забоя. Посторонним лицам запрещается нахо- диться в радиусе действия экскаватора. Во время перерывов в работе ковш следует опускать на землю.

За участками забоя, где возможны оползни и обрушения грунта, должно устанавливаться постоянное наблюдение. Участки должны ограж- даться, а работа на них разрешается только после их осмотра мастером или прорабом и получения письменного разрешения на производство работ.

При работе экскаватора в темное время суток место выгрузки грунта и забой должны иметь хорошее освещение.

Грунт на автосамосвалы следует грузить только со стороны заднего или бокового борта самосвала. Запрещается проносить ковш с грунтом и без грунта над кабиной. Водитель автосамосвала во время погрузки дол- жен выходить из кабины.

Находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен. Во время погрузки людям запрещается находиться между экскаватором и транспортным средством.

Указания по организации труда

Разработка выемки экскаватором прямая лопата с погрузкой грунта на автосамосвалы, транспортированием его в насыпь осуществляется ком- плексной бригадой в зависимости от емкости ковша экскаватора и дально- сти транспортирования грунта.

В целях более полной загрузки машин и механизмов работу целесо- образно организовывать в две смены с использованием передвижной элек- тростанции для освещения места работ в темное время суток.

В начале каждой смены машинисты и водители машин обязаны про- верить готовность машин к работе, устранить мелкие неисправности, за- править машину горючим и водой. А в конце смены сообщить механику (помощнику машиниста) о замеченных неисправностях.

Участок производства работ обеспечивается вагончиками для масте- ра, кладовой инструмента и инвентаря, отдыха рабочих и приема пищи, а также питьевой и технической водой, медицинской аптечкой, средствами связи.

3.1.3Материально-технические ресурсы

Материально-технические ресурсы включают ведущие и комплек- тующие машины и механизмы, геодезические инструменты, инвентарь, определяемые на основе разработанных ранее технологических процессов (п. 2.1.1)

3.1.4График выполнения производственного процесса по разработке выемки экскаватором прямая лопата

На основании разработанной ранее технологии и организации строи- тельного процесса (п. 2.1.1) в типовой технологической карте обычно при- водится почасовой график выполнения работ в течение смены. В условиях курсового проектирования вместо указанного графика разрабатывается ка- лендарный график производства земляных работ на весь заданный уча- сток. Методика его проектирования детально рассматривается в разд. 5.

3.1.5Калькуляция затрат труда

Основными нормативными документами для составления калькуля- ции затрат труда обычно являются нормы времени и расценки в соответст- вии со сборниками ЕНиР, ВНиР, ценниками и др. Учитывая, что при раз- работке первой части проекта широко использовались графики единичной стоимости производства земляных работ, калькуляцию затрат труда к тех- нологической карте в курсовом проекте можно не составлять.

3.1.6Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определяются на основании ка- лендарного графика производства земляных работ и их стоимости, подсчи- танной в первой части проекта. Методика расчета технико-экономических показателей изложена в разд. 6. Результаты определения основных техни- ко-экономических показателей привести в табличной форме (табл. 2.2).

3.1.7Карта операционного контроля качества разработки выемки экскаватором прямая лопата

При разработке карты операционного контроля качества производст- ва земляных работ при сооружении железнодорожного земляного полотна пользоваться данными, приведенными в разд. 7 настоящих методических указаний.

Возможные отклонения от проектных размеров приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

№ п/п |

Контролируемые параметры |

Предельные отклонения |

1 |

Ширина земляного полотна |

1 = +15 см |

2 |

Отметки по оси и бровкам земляного полотна |

2 = +5 см |

3 |

Толщина отсыпаемого слоя h |

3 = 0,15h |

4 |

Плотность грунта в насыпи по абсолютной величине |

0,04 г/см3 |

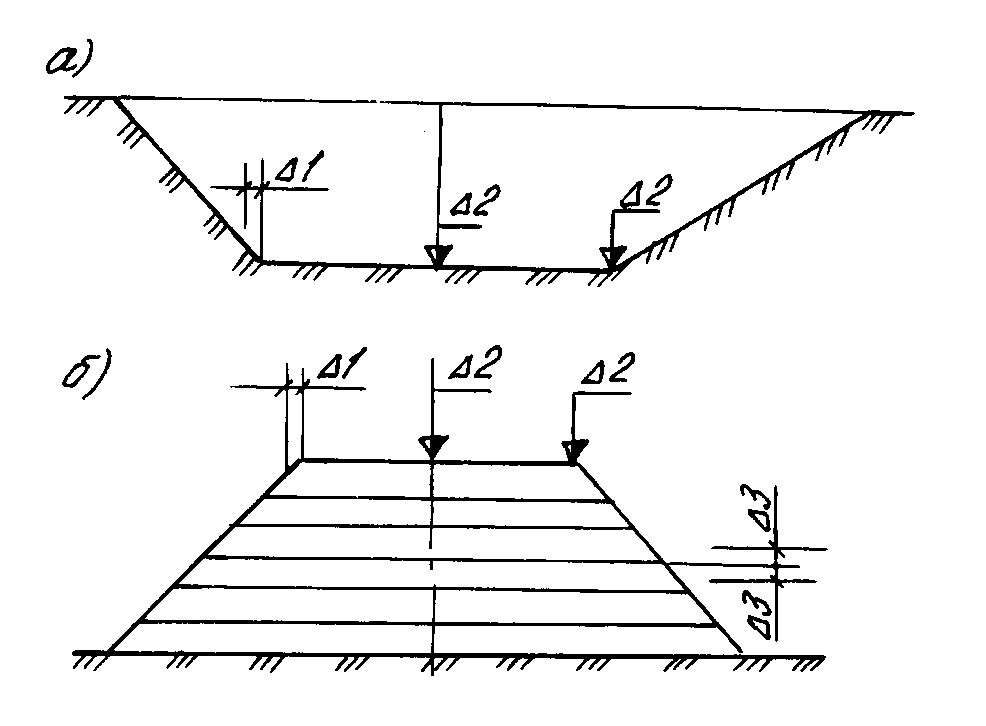

Схемы поперечного сечения выемки и насыпи с указанием предельных отклонений представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схемы поперечного сечения выемки (а) и насыпи (б)

Примечания к карте по данному виду работ

1. Увеличение крутизны откосов выемки и насыпи не допускаются.

2. Объем недобора грунта на откосах выемки не должен превышать 8–10%.

3. Недобор грунта до проектной отметки в основании выемки должен быть равным 0,2 м с учетом высоты сливной призмы и допуска на отклонение.

4. Уплотнение до нормируемой плотности грунтов насыпи и в необходимых случаях – под основной площадкой выемки – должно производиться согласно требованиям строительных норм.

5. При возведении насыпи следует предусматривать запас на осадку в процентах от проектной высоты насыпи для грунтов:

глинистых переувлажненных – 2–3;

скальных и крупнообломочных при послойном возведении с применением уплотняющих машин – 3;

песчаных и глинистых при коэффициенте уплотнения К = 0,95 – 0,5; при К = 0,90 – 1–2,5.

6. При возведении насыпи из неоднородных грунтов должны соблюдаться следующие условия:

поверхность слоев из менее дренирующих грунтов, располагаемых под слоями из более дренирующих, должна иметь уклон в пределах 0,04–0,1 от оси насыпи к откосам;

поверхность слоев из более дренирующих грунтов, располагаемых под слоями менее дренирующих грунтов, устраивается горизонтальной.

Операционный контроль качества

Состав операций и средства контроля |

|||

Этапы работ |

Контролируемые операции |

Контроль (метод, объем) |

Документация |

Подготовительные работы |

Проверить: – выполнение вертикальной планировки поверхности строительной площадки (при необходимости); – выноску разбивочных осей и надежность их закрепления; – выполнение работ по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости). |

Визуальный Измерительный Визуальный |

Общий журнал работ |

Механизированная разработка грунта, зачистка дна котлована (траншеи) |

Контролировать: – отклонения отметок дна выемок от проектных; – вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения; – отклонения отметок дна выемок при окончательной разработке (доработке) от проектных; – отклонения от проектного уклона дна траншей и других выемок с уклонами; – размеры выемок по дну; – крутизну откосов. |

Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; на принимаемый участок 10÷20 измерений Технический осмотр всей поверхности основания. Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей зданий, в местах изменения отметок; не менее 10 измерений на принимаемый участок Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м. Измерительный То же |

Общий журнал работ |

Приемка выполненных работ |

Проверить: – соответствие геометрических размеров котлована (траншеи) проектным; – величину отметки и уклонов дна котлована (траншеи); – крутизну откосов котлована (траншеи); – качество фунтов основания (при необходимости). |

Измерительный То же То же Технический осмотр всей поверхности основания |

Акт освидетельствования скрытых работ |

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, теодолит, рулетка, шаблон крутизны откосов. |

|||

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист – в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители заказчика. |

|||