Лабораторные работы / Электротехника Лабораторная работа 1

.pdfМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронновычислительных систем (КИБЭВС)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине «Электротехника»

Студент гр. 7х3-х

_______ ххххххххх

_______ ууууууууу

Принял: Преподаватель КИБЭВС

_______ Семенов А.С.

_______

Томск 2024

1 Введение

Целью лабораторной работы: экспериментально проверить свойства реальных источников питания; основополагающие законы электротехники (первого и второго законов Кирхгофа); правила эквивалентного преобразования электрических схем.

2

2 Основные теоретические положения

Свойства источника электрической энергии описываются зависимостью U(I), называемой внешней характеристикой источника. Если зависимость U(I) представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат, то резистор называется линейным и описывается соотношением, называемым законом Ома.

Первое правило Кирхгофа вытекает из того, что в узле не могут накапливаться и расходоваться заряды. Данное правило применимо также к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть электрической цепи, поскольку ни в каком элементе, ни в каком режиме заряды одного знака накапливаться не могут.

Второе правило Кирхгофа вытекает из того, что в узле не могут накапливаться и расходоваться заряды. Данное правило применимо также к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть электрической цепи, поскольку ни в каком элементе, ни в каком режиме заряды одного знака накапливаться не могут. Оно устанавливает баланс напряжений в контурах электрической цепи и вытекает из закона сохранения энергии.

В электротехнике существует два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами.

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах каждого из проводников. При параллельном соединении падение напряжения между двумя узлами, объединяющими элементы цепи, одинаково для всех элементов. При этом величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включённых проводников.

3

Одной из основных задач в электротехнике является расчет параметров работы электрической цепи, который заключается в определении некоторых параметров на основе исходных данных, из условия задачи. На практике используют несколько методов расчёта цепей. Один из наиболее простых базируется на применении эквивалентных преобразований, позволяющих упростить цепь.

Метод эквивалентных преобразований заключается в том, что электрическую цепь или ее часть заменяют более простой по структуре электрической цепью. При этом токи и напряжения в непреобразованной части цепи должны оставаться неизменными, т.е. такими, каким они были до преобразования. В результате преобразований расчет цепи упрощается и часто сводится к элементарным арифметическим операциям. При использовании данного метода необходимо знать, как осуществляется преобразование при последовательном и параллельном соединении для различных элементов.

Внешний вид лицевой панели макета со схемой электрической принципиальной приведен на рисунке 2.1. Питание макета осуществляется от сети переменного то ка 220 В, 50 Гц. Макет содержит один источник питания с внутренним сопротивлением rвн и электродвижущей силой (ЭДС) Е, которая может регулироваться с помощью соответствующего потенциометра в диапазоне от 1,5 В до 9 В, и ряд нагрузок (резисторов).

Рисунок 2.1 – Схема

4

Значение ЭДС по варианту 2 составляет 2,5 В. Значения сопротивлений нерегулируемых резисторов приведены в таблице 2.1, дискретно регулируемых

– в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Значения сопротивлений нерегулируемых резисторов

R1, Ом |

|

R2, Ом |

|

R3, Ом |

|

R4, Ом |

|

|

R5, Ом |

|

rвн, Ом |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

150 |

150 |

|

150 |

|

|

150 |

|

10 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Таблица 2.2 – Значения дискретно регулируемых резисторов |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Положение |

|

|

|

|

|

Элементы |

|

|

|

|

||||

переключателя |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

R2, Ом |

R3, Ом |

R4, Ом |

R9, Ом |

|

R10, Ом |

R11, Ом |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

|

200 |

|

300 |

500 |

|

100 |

|

150 |

|

60 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

400 |

|

600 |

425 |

|

167 |

|

125 |

|

100 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3 |

|

|

340 |

|

282 |

362 |

|

77 |

|

231 |

|

92 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

174 |

|

680 |

|

– |

|

133 |

|

200 |

|

160 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Трехпозиционный переключатель SA1 позволяет выбрать один из трех режимов работы макета: в положении “1” к источнику питания подключена правая часть схемы с резисторами R7....R11; в положении “хх” (холостой ход) источник отключен от нагрузок, то есть работает на холостом ходу; в положении “2” к источнику подключена левая часть схемы с резисторами

R1....R6.

В ходе работы измерительные приборы используются в режиме вольтметра. Неправильное включение прибора в цепь может привести к травмам и повреждению приборов.

5

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Экспериментальное получение внешней характеристики источника питания

Внешней характеристикой называется зависимость напряжения на зажимах источника U56 от тока источника I. Величина ЭДС Е задается преподавателем. Значение Е на макете выставляется, установив переключатель SA1 в положение “хх”.

Для снятия внешней характеристики устанавливается переключатель SA1 в положение “1”, тумблер S1 в разомкнутое положение, подключается одним

вольтметром к выходным зажимам источника (к гнездам “5” и “6”), вторым

вольтметром к гнездам “7” и “9”. Между этими гнездами включен резистор R8,

служащий для измерения тока источника. Ток источника пересчитывается из

измеренного напряжения на резисторе UR8 по закону Ома:

I =U R 8 ,

R8

Аналогично рассчитываются остальные токи. Полученные значения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Изменение значения сопротивлений резисторов, напряжений, тока

R10+R11, |

185 |

217 |

225 |

250 |

260 |

331 |

360 |

391 |

∞ |

Ом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U56, В |

2,39 |

2,39 |

2,4 |

2,4 |

2,41 |

2,41 |

2,42 |

2,42 |

2,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UR8, В |

1,097 |

1,069 |

0,954 |

0,898 |

0,877 |

0,751 |

0,708 |

0,669 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I, мА |

7,32 |

7,13 |

6,36 |

5,99 |

5,85 |

5,01 |

4,72 |

4,46 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6

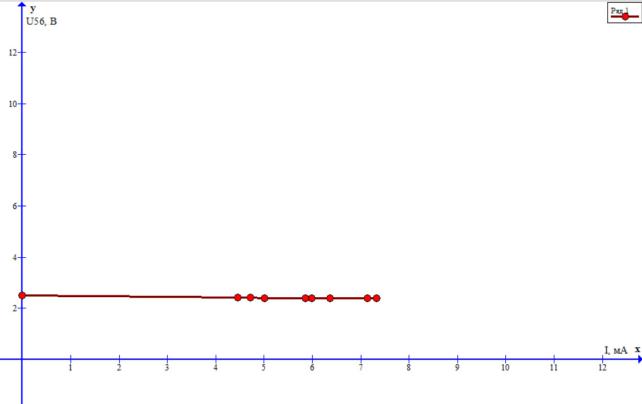

Был построен график внешней характеристики, согласно таблице 3.1. График представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – График внешней характеристики

7

3.2 Расчет внешней характеристики

Расчет производится для тех же условий, что и в предыдущем пункте.

Точки внешней характеристики рассчитываются по следующим соотношениям:

U 56=E−I rвн,

I = E .

rвн+R8+R10+R11

Дано значение ЭДС, равное Е = 2,5 В. Рассчитается I для каждой из восьми точек.

Значения внешней характеристики представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчеты внешней характеристики

R10+R11, |

185 |

217 |

225 |

250 |

260 |

331 |

360 |

391 |

∞ |

Ом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U56, В |

2,43 |

2,43 |

2,44 |

2,44 |

2,44 |

2,45 |

2,45 |

2,45 |

2,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I * rвн, В |

0,0725 |

0,0663 |

0,0649 |

0,061 |

0,0595 |

0,0509 |

0,0481 |

0,0454 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I, мА |

7,25 |

6,63 |

6,49 |

6,1 |

5,95 |

5,09 |

4,81 |

4,54 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

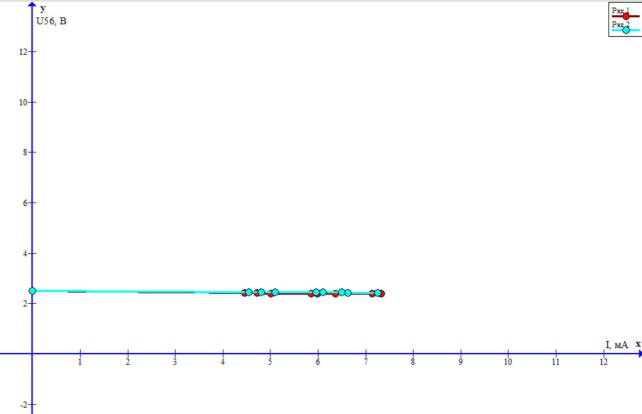

Был построен график расчетной внешней характеристики совместно с графиком экспериментальной характеристики. Графики представлены на рисунке 3.2.

8

Рисунок 3.2 – Внешняя и экспериментальная характеристики

9

3.3 Проверка выполнения первого правила Кирхгофа для узла “2”

Для проведения проверки переключатель SA1 установить в положение “2” и выставить значения сопротивлений резисторов R2 и R4 в соответствии с вариантом 3 (R2 = 340 Ом, R3 = 600 Ом, R4 = 362 Ом).

Для проведения измерений используется один вольтметр. Один шнур вольтметра подключается к гнезду “2”, а другой поочередно подключается к гнездам 11 “1”, “3” и “4” для измерения токов в ветвях с резисторами R2, R4 и R5 соответственно (токи пересчитываются по закону Ома из измеренных напряжений на резисторах). Результаты измерений представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты измерений

Элемент |

R2 |

R4 |

|

R5 |

|

|

|

|

|

Сопротивление, |

340 |

362 |

|

150 |

Ом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Напряжение, мВ |

–1688 |

163 |

|

682 |

|

|

|

|

|

Ток в ветви, мА |

–4,96 |

0,45 |

|

4,55 |

|

|

|

|

|

Алгебраическая сумма токов узла = 0,04 мА |

|

|||

|

|

|

|

|

10