- •Методы дезинсекции

- •Согласно ст.17, п.1 ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: сведения о поствакцинальных осложнениях подлежат государственному статистическому учету.

- •Для реализации системы мониторинга, ее внедрения в практику здравоохранения вводится порядок первичной регистрации, учета и оповещения о ПВО.

- •Профилактика.

- •Флюорографические обследования. Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулезом людей.

- •Анализы на гепатит А.

- •Анализы на гепатит В.

- •На гепатит C.

- •Профилактика паразитарных заболеваний

- •4. Первичные мероприятия, проводимые в очагах вирусных гепатитов (ВГ)

- •Противоэпидемические и профилактические мероприятия при парентеральных вирусных гепатитах

- •6.1. Гепатит В (ГВ)

- •6.2. Гепатит D (ГD)

- •6.3. Гепатит С (ГC)

- •6.4. Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg и анти-ВГС в крови методом ИФА

- •6.5. Гепатит G (ГG)

- •Вакцинопрофилактика гепатита В

- •66. Санитарно-защитные зоны, их гигиеническое значение. СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- •67. Возникновение и развитие проблемы загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях. Источники загрязнения атмосферного воздуха населенных мест, их сравнительная характеристика.

- •68. Мониторинг качества атмосферного воздуха, виды мониторинга.

- •69. Гигиенический критерий загрязнения почвы. Основные источники, загрязнения почвы населенных мест. Природные и техногенные биогеохимические провинции.

- •71. Методы обезвреживания и утилизации жидких и твердых бытовых отходов в условиях сельской местности. Обезвреживание промышленных отходов.

- •72. Правила сбора, хранения, удаления отходов медицинского назначения.

- •1) у подростка возникают все более широкие возможности выбора жизненного пути, а общество создает более благоприятные условия для реализации этого выбора;

- •3) постоянно растет информационный поток, который непосредственно воздействует в современных условиях на каждого человека.

- • Экономическая функция означает:

- •Медицинская профессиональная ориентация (МПО) имеет 2 направления:

- •врачебное профессиональное консультирование и психофизиологическую профессиональную ориентацию.

- •Врачебно-профессиональное консультирование включает 2 формы работы:

- •Психофизиологическя профессиональная ориентация – помощь в выборе профессии с учетом индивидуальных способностей, психофизиологических и личностных особенностей подростка.

- •Условно выделяются следующие этапы проведения ВПК:

- •Нормирование и оценка естественного освещения помещений

- •▼Геометрический метод оценки естественного освещения:

8... 10 отборов проб воздуха. Порядок объезда маршрутных постов ежемесячно меняется таким образом, чтобы отбор проб воздуха на каждом пункте проводился в разное время суток. Например, в первый месяц машина объезжает посты в порядке возрастания номеров, во второй — в порядке их убывания, а в третий — с середины маршрута к концу и от начала к середине и т. д.

Передвижной (подфакельный) пост предназначен для отбора проб под дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника. Подфакельные наблюдения осуществляются за специфическими загрязняющими веществами, характерными для выбросов данного предприятия, по специально разрабатываемым программам и маршрутам. Места отбора проб при подфакельных наблюдениях выбирают на разных расстояниях от источника загрязнения с учетом закономерностей распространения загрязняющих веществ в атмосфере. Отбор проб воздуха производится по направлению ветра, последовательно, на расстояниях 0,2...0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15 и 20 км от стационарного источника выброса, а также с наветренной стороны источника. Под факелом проводятся наблюдения за типичными для данного предприятия ингредиентами с учетом объема выбросов и их токсичности. В зоне максимального загрязнения (по данным расчетов и экспериментальных замеров) отбирается не менее 60 проб воздуха, а в других зонах — не менее 25. Отбор проб воздуха при проведении подфакельных наблюдений производится на высоте 1,5 м от поверхности земли в течение 20...30 мин, не менее чем в трех точках одновременно.

10.4 Мониторинг загрязнения воздуха автотранспортом

Для изучения особенностей загрязнения воздуха выбросами автотранспорта организуются специальные наблюдения, в результате которых определяются:

1.Максимальные значения концентраций основных примесей, выбрасываемых автотранспортом в районах автомагистралей, и периоды их наступления при различных метеоусловиях и интенсивности движения транспорта;

2.Границы зон и характер распределения примесей по мере удаления от автомагистралей; 3.Особенности распространения примесей в жилых кварталах различного типа застройки и в зеленых

зонах, примыкающих к автомагистралям; 4.Особенности распределения транспортных потоков по магистралям города.

Наблюдения проводятся во все дни рабочей недели ежечасно с 6 до 13 ч или с 14 до 21 ч с чередованием дней с утренними и вечерними проверками. В ночное время наблюдения проводятся 1 — 2 раза в неделю.

Точки наблюдения выбираются на городских улицах с интенсивным движением транспорта и располагаются на различных участках улиц в местах, где часто производится торможение автомобилей и выбрасывается наибольшее количество вредных примесей. Кроме того, пункты наблюдения организуются в местах скопления вредных примесей из-за слабого рассеяния (под мостами, путепроводами, в туннелях, на узких участках улиц и дорог с многоэтажными зданиями), а также в зонах пересечения двух и более улиц с интенсивным движением транспорта.

69. Гигиенический критерий загрязнения почвы. Основные источники, загрязнения почвы населенных мест. Природные и техногенные биогеохимические провинции.

Загрязненная почва - источник заболеваний. Она является средой обитания многочисленных животных, микроорганизмов, плесневых грибков, вирусов. В ненаселенных пунктах микроорганизмов очень мало.

Загрязнителями почвы, согласно определению экспертов ВОЗ, называют химические вещества, биологические организмы (бактерии, вирусы, простейшие, гельминты) и продукты их жизнедеятельности, которые встречаются в ненадлежащем месте, в ненадлежащее время и в ненадлежащем количестве.

Под загрязнением почвы следует понимать лишь то содержание химических и биологических загрязнителей в ней, которое становится опасным для здоровья при прямом контакте человека с загрязненной почвой или через контактирующие с почвой среды, по экологическим цепочкам: почва — вода — человек; почва — атмосферный воздух — человек; почва — растение — человек; почва — растение — животное — человек и др.

Почва может загрязняться в результате:

1)внесения минеральных и органических удобрений;

2)использования пестицидов;

3)поступления промышленных и бытовых отходов различных видов, которые применяют в качестве удобрений и с целью увлажнения, в том числе и внесения в почву отходов животноводческих комплексов (ферм) и индивидуальных хозяйств;

4)попадания на ее поверхность химических веществ с атмосферными выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, а также радионуклидов вследствие аварий на ядерных реакторах;

5)захоронения бытовых и промышленных отходов.

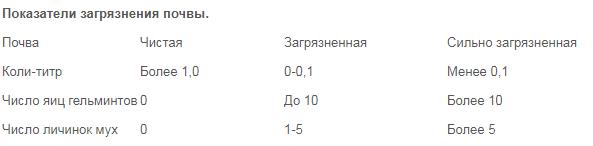

Показатели загрязнения почвы: установить факт загрязнения почвы в населенном пункте путем сравнения

почвы данной (ее физических и химических свойств) с чистой почвой.

Методы:

Химический

Бактериологический

Гельминтологический

Энтомологический.

Химические показатели - сравнение с контрольной почвой по содержанию органического азота, углерода, аммиака, нитратов, хлоридов, веществ промышленных выбросов. Предложено санитарное число - это отношение азота гумуса к органическому азоту почвы. По мере самоочищения число приближается к единице.

Бактериологический метод - титр E.Coli и наличие Cf.perfringes. Если есть кишечные палочки, но нет клостридии, то это свежее загрязнение; присутствие клостридии должно навести на мысль, что загрязнение старое. При оценке почвы населенных мест большое значение имеет загрязнение ее геогельминтами и личинками мух.

Характеристики почвы:

1.Чистая

2.Малозагрязненная

3.Загрязненная

4.Сильно загрязненная

Сан-пин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

Критерии загрязнения почвы:

Снижение биологической активности элементов самоочищения почвы.

Ухудшение качества сред, контактирующих с почвой (воды, воздуха, флоры и фауны).

Ухудшение здоровья населения.

3.1. Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

3.2. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

·по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

·по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

·по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

·по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

·по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории «чистая».

3.3.Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности,

согласно государственному стандарту

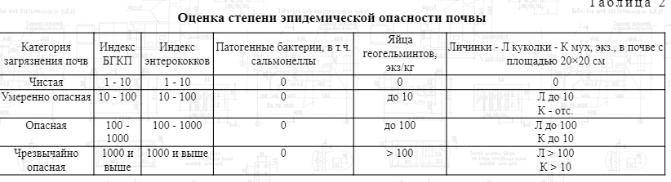

3.4.По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

3.5.Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в прилож. 1.

В природе часто возникают ситуации, когда в почве значительно больше каких либо химических элементов (одного или нескольких), чем требуется растению и наоборот.

Химический элемент, находящийся в недостаточном количестве для нормального развития растения, называется дефицитным. Добавление подвижных форм дефицитных элементов в среду увеличивает продукцию живого вещества. В разных условиях к дефицитным элементам чаще всего принадлежат азот, фосфор, калий, фтор, бор, йод, медь и многие другие микроэлементы. Чаще всего в дефиците – именно подвижные формы элемента, хотя валовое содержание элемента в почве может быть достаточно высоким. Это обусловлено влиянием внешних факторов геохимической среды: ее кислотностью (щелочностью), величиной окислительно-восстановительного потенциала, присутствием других элементов.

Избыток элементов в геохимической среде также может сдерживать развитие растений и снижать их урожайность. Элементы, удаление которых из среды увеличивает продукцию живого вещества, называются избыточными. Чаще всего это хлор, сера, натрий, медь, никель, железо, фтор, алюминий и др.

Таким образом, один и тот же элемент может быть дефицитным в одних условиях и избыточным в других.

Резкий дефицит или избыток элементов в среде может приводить к серьезным заболеваниям растений, животных и человека. Такие болезни А.П. Виноградов назвал биогеохимическими эндемиями, а районы их распространения – биогеохимическими провинциями.

Многие тяжелые металлы очень токсичны. Но хорошо известно, что марганец, медь, цинк, кобальт, никель, молибден и другие тяжелые металлы в малых концентрациях необходимы растениям.

Диапазон содержаний тяжелых металлов в природе очень велик. Например по данным В.В. Ковальского, в почвоообазующих породах содержание меди может различаться в 30-60 раз, цинка в 25-170 раз, кобальта – в 2000 раз, марганца – в 20 раз, стронция – в 200 раз, молибдена в 5 раз. При среднем содержании меди в почвах, равном 2,5х10-3%, ее количество в различных почвах может отличаться в 1500 раз! Если же принять во внимание и почвы, подверженные техногенному загрязнению, - то даже в несколько тысяч раз. Содержание цинка может меняться в почвах в 1000 раз.

Как считал В.В. Ковальский эти примеры свидетельствуют о геохимической неоднородности (мозаичности) биосферы. При этом живые организмы поглощают из среды все доступные химические элементы, образующие растворимые соединения, или активно превращают нерастворимые соединения в доступные формы.

Отсюда вытекает необходимость биогеохимического районирования биосферы. Термин «биогеохимическая провинция» был введен в науку в 1938 году А.П. Виноградовым.

Биогеохимическая провинция – это область на поверхности Земли, отличающаяся содержанием химических элементов в почвах, водах и других средах.

Следует иметь в виду, что содержание химических элементов в пределах каждой биогеохимической провинции может быть как выше, так и ниже биологического оптимума.

В настоящее время, когда природные и техногенные миграционные потоки веществ образуют единый техно-биогеохимичекий поток, многие ученые объединяют биогеохимические, техногенные и геохимические аномалии в техно-биогеохимические провинции.

На территории СНГ существуют биогеохимические провинции с дефицитом йода в почвах и кормах; дефицитом и избытком фтора в питьевой воде; избытком и дефицитом меди в почвах; дефицитом кобальта, бора, избытком стронция и т.д.

Таким образом, биогеохимические провинции с пониженным содержанием отдельных элементов связаны с особенностями состава почвообразующих пород. Биогеохимические провинции с повышенным содержанием элементов обычно формируются в районах рудных месторождений. Кроме того, повышенные концентрации некоторых элементов могут быть обусловлены выбросами промышленных предприятий и автотранспорта.

70. Теоретические основы и методика гигиенического нормирования экзогенных химических веществ в почве. Гигиенические нормативы и регламенты: предельно допустимые концентрации, предельно допустимые уровни внесения химических веществ в почву, безопасные остаточные количества.

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

Гигиеническое регламентирование химических веществ в почве. Регламентация поступления химических веществ в почву основана на недопущении превышения их действия выше адаптационной возможности самых чувствительных групп населения или порога экологической (самоочищающей) способности почвы. Под порогом вредного биологического действия подразумевается такое количество химического вещества в почве, которое приводит к переходу количественных физиологических, биохимических или структурно изменений в качественные, имеющие характер предпатологии у самых чувствительных групп населения. Под порогом экологической возможности почвы или порогом ее способности к самоочищению подразумевают такое действие нормируемого вещества или группы веществ на почву, когда количественные изменения способности к самоочищению переходят в качественна е. выражающиеся изменением времени и скорости процессов самоочищения характерных для данного вида почвы в заданном климат-ландшафтном регионе

Гигиенические нормативы для почвы устанавливаются с учетом лимитирующего показателя вредности. ПДК экзогенного химического вещества в почве — его максимальное количество (в миллиграммах на килограмм пахотного слоя абсолютно сухой почвы), установленное в экстремальных почвенно-климатических условиях, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого или опосредованного через контактирующие с почвой среды воздействия на здоровье человека, его потомство, санитарные условия жизни и способность почвы к самоочищению.

Наряду с установлением единой ПДК для конкретного почвенно-климатического региона, т. е. региональной ПДК, производится расчет предельно допустимого уровня внесения (ПДУВ) химических веществ в почву и их безопасного остаточного количества (БОК). ПДУВ характеризует безопасное для здоровья людей количество химических веществ, вносимых в почву в начале те обработки (например, ядохимикатов или минеральных удобрений). БОК — безопасное для здоровья людей количество экзогенного вещества в почве перед обработкой полей, выходом сельскохозяйственных рабочих на поля после обработки почвы и в конце вегетационного периода у растений.

Принципиальная схема гигиенического нормирования экзогенных веществ в почве предусматривает 5 этапов исследования:

-Изучение физико-химических свойств вещества и его стабильности в почве.

-Определение объема экспериментальных исследований и установление ориентировочных пороговых концентраций по каждому показателю вредности.

-Проведение лабораторного эксперимента по обоснованию пороговых концентраций по всем 6 показателям вредности и установление лимитирующего показателя, а также величины ПДК.

-Расчет ПДУВ и БОК.

-Изучение влияния загрязненной экзогенными химическими веществами почвы на состояние здоровья населения с целью корректировки обоснованных в эксперименте гигиенических нормативов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) экзогенных химических веществ (ЭХВ) в почве — это

максимальное количество вещества (в мг/кг пахотного слоя абсолютно сухой почвы), которое при прямом контакте с человеком (загрязнение кожи, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, глотки) или опосредованно по одному из путей миграции по биологическим цепочкам гарантирует отсутствие отрицательного действия на его здоровье или здоровье его потомства, санитарные условия жизни населения и самоочищающую способность почвы.

Предельно допустимый уровень внесения (ПДУВ) химических веществ в почву — это предельно допустимое безопасное для здоровья людей количество (кг/га) химического вещества, вносимое в почву в начале ее обработки.

Безопасное остаточное количество (БОК) химического вещества в почве — допустимое безопасное для здоровья людей количество (мг/кг) экзогенных химических веществ, содержащихся в почве перед обработкой полей, до выхода сельскохозяйственных рабочих на поля после обработки почвы и в конце вегетационного периода у растений.