БТИИС_вопросы_к_экзамену

.pdf

В FD из-за отсутствия квазинейтральной области в кремнии, существует ёмкостная (электростатическая) связь стока с затвором через скрытый окисел. Но в FD при этом нет эффектов памяти, связанных с плавающей базой – но у них заметнее эффекты разогрева (окисел затрудняет отвод тепла).

Ультратонкие КНИ (ITOX-SIMOX) – слои кремния с низкой плотностью дислокаций и неровностями не более ±1 UC. SIMOX (separation by implantation of oxygen) – это ионный синтез окисла путем имплантации ионов кислорода. Имплантацией формируется скрытый слой, структура отжигается, при этом оксид разрастается. ! При продолжительном отжиге кислород перераспределяется в структуре между поверхностью и областью с концентрацией скрытого слоя, превышающей некоторое критическое значение (мелкие частицы образовавшегося оксида диффундируют к крупным и сливаются с последними).

Так, поверхность и скрытый слой содержат большое количество кислорода, в то время как приповерхностная область практически «чиста» (экспериментально подтверждено работами

1976 г.)

ITOX-SIMOX (internal thermal oxidation) – имплантация с пониженной дозой облучения. Сначала поверхность очищают, затем нагретую до 550-650С кремниевую пластину облучают ионами на грубину 400 нм. Доза при этом на 1-2 порядка меньше, чем в классическом SIMOX. После этого используется двуступенчатый отжиг при 1300°С: в инертной атмосфере (отжиг радиационных дефектов), а затем в кислородной атмосфере. При этом за счет внутреннего окисления растет толщина скрытого окисла, выравнивается граница раздела + оксид растет с поверхности вглубь пленки, так можно получить ультратонкие слои КНИ (менее 50 нм).

У ультратонких КНИ значительно понижается подвижность носителей (т.к. толщина пленки сопоставима с толщиной инверсионного слоя, то есть транспорт в канале носит объемный характер + рассеяние на шероховатостях границы со скрытым окислом).

Масштабирование КНИ – переход к многозатворным системам, то есть в объемную интеграцию.

41

31. Короткоканальные эффекты. Эффекты узкого канала. Толщина пленки.

Короткоканальные эффекты (всего 7): снижение порогового напряжения, эффект узкого канала, DIBL-эффект, изменение подвижности носителей, GIDL-эффект, RSCE-эффект, эффект квантования энергии носителей. В англоязычных источниках сюда относят: DIBL (pp. 3), velocity saturation (pp. 4), quantum confinement (pp.7), hot carrier degradation (pp. 5).

1)Пороговое напряжение (напряжение открытия) зависит от длины канала. Предположение о том, что весь заряд под затвором в обедненной области определяется напряжением на затворе справедливо лишь для длинных затворов. Для коротких затворов — и, соответственно, коротких каналов, будут проявляться краевые эффекты. То есть необходимо учитывать и обедненные области, находящиеся вблизи областей стока и истока. Так как при уменьшении длины канала уменьшается и тот заряд, который контролируется затвором, пороговое напряжение так же падает.

Снижение порогового напряжения также связано с DIBL-эффектом (см. пп. 3)

2)Эффект узкого канала: при смыкании охранного кольца и канала, а также из-за изменения электрического поля затвора вдоль канала (профиль — трапециевидный, падающий от истока к стоку), возникает дополнительный заряд на границе с изолирующим окислом. Этот дополнительный заряд вызывает увеличение порогового напряжения на величину 2Q/C (C

— емкость канала, Q — величина заряда).

3)DIBL-эффект (если напряжение на стоке превышает 0.1 В): ОПЗ стока уширяется к истоку → потенциальный барьер на истоке снижается → увеличивается инжекция электронов из истока в канал, то есть растет и подпороговый ток. Таким образом, наблюдается явление снижения потенциального барьера на истоке, индуцированного напряжением на стоке (drain induced barrier lowering). Очевидно, DIBL-эффект приводит к уменьшению порогового напряжения.

4)Эффект насыщения подвижности носителей: так как канал имеет мезоскопические масштабы, — на макроскопическом значении тока начинают проявляться микроскопические, когерентные эффекты, связанные с рассеянием на фононах, микродефектах рельефа, кулоновских центрах различной природы. Это рассеяние обуславливает зависимость подвижности от поперечного поля (Et): от 0.05 до 0.5 МВ/см подвижность пропорциональна Eeff-0,3, а при приближении к 0.5 МВ/см зависимость становится более крутой (стоит отметить, что наблюдается также достаточно сильная зависимость от температуры). Кроме того, существует и зависимость от продольного поля: при приближении к участку насыщения подвижность начинает падать (El).

При приложении к стоку достаточно большого напряжения (порядка 5×104 В/см, в продольном направлении) скорость носителей выходит на насыщение (как и подвижность). Увеличение напряжение приводит к сокращению длины канала, в которой выполняется приближение плавного канала, то есть наблюдается эффект модуляции длины канала.

P.S. (см. 3 ссылку на статью ФТИ): приближение плавного канала состоит в пренебрежении расхождением/дивергенцией латеральной компоненты поля в подзатворной области, предположением о больцмановском распределении инверсионного слоя по нормальной координате относительно затвора.

! В силу возникновения насыщения сильное поле может вызывать ударную ионизацию носителей в короткоканальном транзисторе.

42

5)GIDL-эффект (ток утечки стока, индуцируемый напряжением на затворе, gate-induced drain leakage):

увеличение напряженности поля приводит к увеличению ОПЗ около сильнолегированной области стока. При этом увеличивает количество носителей заряда, генерируемых тепловыми флуктуациями — токи утечки в таком случае экспоненциально зависит от напряжения на затворе относительно стока. Дальнейшее увеличение поля приводит к изгибу зон настолько, что возникает межзонный туннельный ток на поверхности сильно обедненной области стока, перекрытой затвором (см. рис). Так, мы наблюдаем ток утечки, индуцированный напряжением на затворе. Если еще увеличить напряжение, то будет наблюдаться туннелирование электронов из затвора в сток по Файлеру-Нордгейму, а также инжекция горячих дырок (генерируемых GIDL-эффектом) в подзатворный диэлектрик. Последнее приводит к деградации подзатворного окисла.

Описанные выше эффекты, очевидно, исправляются путём формирования SDE-обла- стей в LDD-структурах.

6)RSCE-эффект (reverse short-channel effect, обратный короткоканальный эффект): при формировании транзисторной структуры используются процессы ионной имплантации и окисления. Отжиг не исключает наличия междоузельных ионов, которые обладают очень высокой подвижностью. Так, при приложении поля протекают процессы нестационарной ускоренной диффузии (transient enchanced diffusion, TED) ионов из стоковых и истоковых областей. Междоузельные атомы в поисках подходящего места в решетке проходят расстояния порядка 100 нм. Таким образом, области стока и истока стремятся несколько «ушириться» - очевидно, что для коротких каналов это явление будет играть значительную роль. Как известно, ионы проще мигрируют по дефектам — в частности, вдоль границ раздела (например, окисла с кремнием). Таким образом, TED-эффект приводит к тому, что увеличивается приведенная поверхностная концентрация примеси в приповерхностной области канала. В свою очередь, это приводит к увеличению напряжения открытия транзистора. Чем короче канал, тем сильнее проявление RSCE-эффекта. Обычный короткоканальный эффект связан с уменьшением порогового напряжения, здесь же — в силу изменения профилей концентрации примесей, наблюдается обратное. Этот эффект наблюдается уже в LDD-структурах, в которых SDE-области (halo-легирование) пониженной концентрации формируются путём ионного легирования в области под затвором.

7)Квантование энергии носителей: при уменьшении длины канала до 250 нм напряжённость поперечного поля на границе кремний/окисел сильно возрастает. Так как в области под затвором у нас по сути формируется область двумерного электронного газа (он свободно двигается от стока к истоку и в перпендикулярном направлении), то увеличение напряжения приводит к изгибу зон с формированием глубокой и узкой зоны (инверсионного слоя), в которой и наблюдается квантование энергии носителей. В плоскости границы кремний/окисел

43

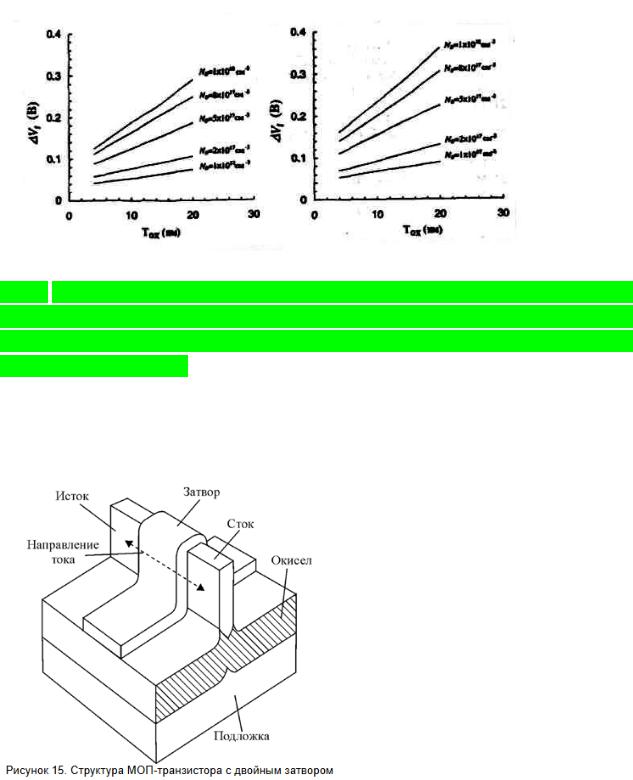

энергия может быть произвольной. Нижний разрешенный уровень зон для электронов в образованной яме не совпадает с дном зоны проводимости, поэтому необходимо увеличивать поверхностный потенциал для заполнения этих уровней. Стоит отметить, что эффект ранее наблюдался только для очень низких температур — но в субмикронных структурах он проявляется и при комнате. Обнаруживается методом ВФХ поверхностной плотности заряда в инверсионном слое. Вследствие квантования изменяется плотность и распределение носителей в канале и вблизи поверхности границы раздела. Данный эффект приводит к дополнительному увеличению порогового напряжения примерно на 0.02-0.4 В зависимости от толщины окисла и концентрации примесей.

32. Технологии многозатворных МОПТ. Двухзатворные КНИ МОП-

Технологии многозатворных МОПТ. Двухзатворные КНИ МОП-

транзисторы. Трехзатворные КНИ МОП-транзисторы. КНИ МОП-транзи- сторы с окружающим затвором (четырехзатворные). Другие многозатворные МОП-структуры.

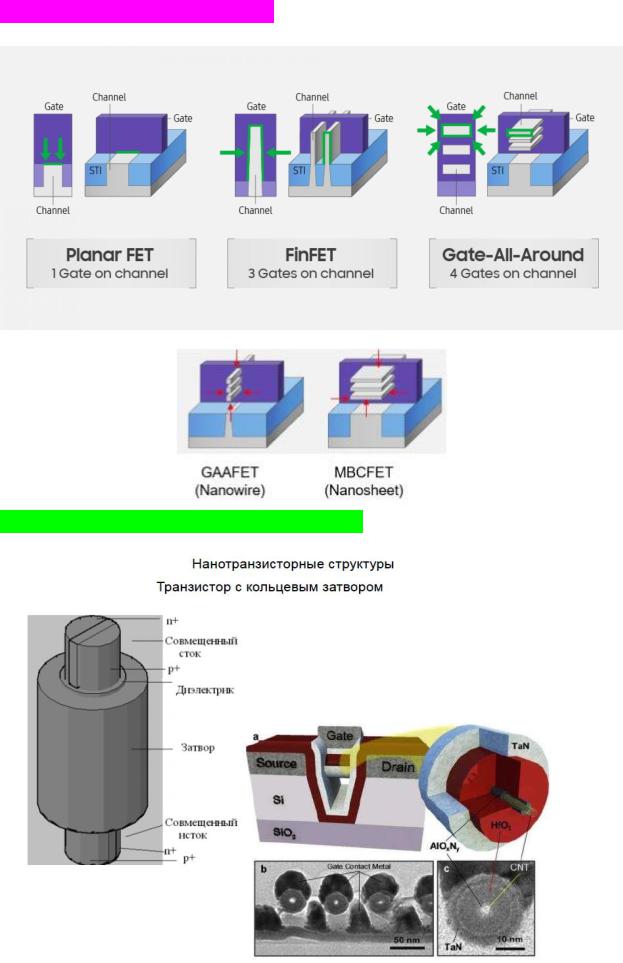

Менее 100-нм -> гигантские туннельные токи, большое потребление в режиме покоя. Уменьшение p-n-переходов приводит к увеличению сопротивления контактных областей. Двойной/окольцовывающий затвор – структура, в которой затвор с двух сторон охватывает область канала. Благодаря этому подавляются большинство короткоканальных эффектов при ТН < 50 нм, уменьшается емкость переходов, улучшается радиационная стойкость.

На рис. изображен транзистор DELTA (fully depleted lean channel transistor, пол-

ностью обедненный тонкоканальный транзистор): затвор охватывает кремний с трех сторон, что обеспечивает малые токи утечки в подпороговой области. С уменьшением толщины транзистора наблюдается увеличение наклона подпороговой характеристики (уменьшение тока утечки), что связано с уменьшением емкости обедненного слоя, то есть с увеличением потенциала поверхностного слоя. При очень тонких каналах (2 нм)

44

начинают проявляться эффекты квантования энергии, увеличивается роль рассеяния носителей на шероховатостях границы раздела окисел/кремний. Эта структура отличается от FinFET тем, что у последнего область между каналом и затвором отделена слоем диэлектрика (т.н. жесткой маской, которая используется для предотвращения образования паразитных инверсионных токов в верхних углах прибора).

Вообще многозатворные транзисторы бывают: MuGFET, MIGFET (multiple independent gate, 4T FinFET), Triple-gate FET, Quadriple-gate FET, FinFET, FDSOI, PDSOI, DTMOS (dual threshold voltage).

MIGFET – структура с двумя затворами, которые не соединены друг с другом и могу быть под разными напряжениями. В таком случае пороговое напряжение одного затвора регулируется напряжением, прикладываемым к другому.

Трехзатворные: П-затворные, Ω-затворные.

Структура с цилиндрическим каналом (с окольцовывающим затвором, SGT, surrounding gate transistor): весь заряд затвора уравновешивается зарядом носителей в канале и тонком обедненом слое – поэтому мы получаем большую передаточную проводимость, минимальные подпороговые токи.

Вариант – транзистор с кольцевым затво-

ром (GAAFET).

Цилиндрические – то же, что четырехзатворные. Иначе – с окружающим затвором. Длина канала в таких структурах составляет 5, а то и 3 нм.

Многоканальная реализация (для увеличения рабочего тока на единицу площади) – структура Quadriple-gate FET, наложенных друг на друга – MBCFET.

Другие многозатворные транзисторы:

ITFET – инвертированный T-канальный полевой транзистор. В одной структуре — и планарные горизонтальные (нижняя часть), и вертикальные каналы. Преимущества: предотвращает выход плавника из строя в течение техпроцесса, которые остаются неиспользованными в

45

других многозатворных конфигурациях + увеличивает рабочий ток (больше каналов для тока). Углы транзистора переключаются первыми.

Объемный FinFET (bulk) — плавники вытравливаются в объеме кремния, профилируются при окислении, оксид осаждается во избежание инверсии между плавниками. Многоканальный FET (McFET) — в центре bulk-FinFET вытравливают канавку, которую заполняют наращиванием подзатворного оксида и осаждением материала затвора.

Многозатворные транзисторы характеризуются параметром λ — характерной длиной прибора, - которая показывает, как глубоко распространяется электростатическое поле в приборе от истока/стока в канал (расчет — см. ссылка 2). Характерная длина прибора может быть уменьшена путём уменьшения толщины подзатворного оксида, толщины слоя кремния и использования high-k диэлектриков вместо оксида кремния в качестве подзатворного оксида. Кроме того, λ тем меньше, чем «больше» затворов у транзистора (то есть для кольцевых структур длина затвора минимальна при одинаковой толщине подзатворного оксида).

! Толщина многозатворных транзисторов достигает значений менее 10 нм — тогда мы получаем двумерный (n-FinFET) или одномерный (П-, Ω-Triple gate FET) электронный газ.

33.Технология FinFET. 3-D интеграция.

См. вопрос 32.

46

34.Вертикальные структуры.

См. вопрос 32.

35.Транзисторы с кольцевым затвором.

См. вопрос 32.

47

36. Фундаментальные пределы толщин структурообразующих пленок для цифровых интегральных схем. Энергетика. Быстродействие. Теплоотвод.

+ см. билет по короткоканальным эффектам (№31)

Фундаментальные пределы толщины структурообразующих пленок в цифровых интегральных схемах (ИС) определяются физическими, энергетическими и технологическими факторами. Рассмотрим ключевые аспекты:

1.Физические и технологические пределы

Квантовые эффекты: При толщинах пленок менее 1–2 нм начинают доминировать квантовые эффекты (туннелирование, размерное квантование), что нарушает работу транзисторов.

Резкость границ: Современные техпроцессы (3 нм и менее) требуют атомарно точного контроля толщины, что ограничено диффузией атомов и технологической точностью.

Механическая стабильность: ультратонкие пленки (особенно диэлектрики, такие как SiO или high-k материалы) подвержены дефектообразованию и пробоям.

2.Энергетика

Утечки тока: уменьшение толщины подзатворного диэлектрика ведет к росту токов утечки (туннельный эффект Фаулера-Нордгейма, прямой туннельный пробой).

Динамическая энергия: Оптимизация толщины пленок влияет на энергопотребление: o Более тонкие затворы снижают напряжение переключения, но увеличивают

утечки.

oТолстые пленки повышают надежность, но требуют больше энергии для переключения.

3.Быстродействие

Емкостные задержки: Толщина диэлектриков и металлических слоев влияет на паразитные емкости.

oУменьшение толщины снижает емкость затвора (ускоряет переключение).

oНо слишком тонкие слои увеличивают сопротивление (замедляют сигнал).

Скорость переключения транзисторов: Ограничена временем заряда/разряда затвора, которое зависит от толщины диэлектрика.

4.Теплоотвод

Тонкие пленки – плохие проводники тепла:

oДиэлектрики (SiO , high-k) имеют низкую теплопроводность, что усложняет

отвод тепла.

oМеталлические слои (Cu, Al) при уменьшении толщины увеличивают джоулев нагрев.

Плотность мощности: в высокоплотных ИС локальный перегрев становится критическим, требуя новых решений (графеновые теплоотводы, кремний на изоляторе – SOI).

Фундаментальные пределы толщины пленок в ИС определяются:

~7 нм – для диэлектриков (из-за туннелирования),

3–5 нм – для металлических межсоединений (из-за рассеяния электронов),

Атомарные монослои (например, 2D-материалы в перспективных технологиях). Дальнейшее масштабирование требует новых материалов (углеродные нанотрубки, 2D-по- лупроводники) и архитектур (3D-ИС, нанофотоника).

48

37. Материалы и подложки для субмикронных и глубокосубмикронных СБИС. Преимущества и недостатки кремниевых технологий при производстве субмикронных СБИС. Особенности пленок диоксида кремния.

МВД, с. 101-106, 122-126

Кремний и его оксид. Пластины должны быть:

-Из монокремния ХЧ с предельно малым числом дефектов

-Быть изотропным по объему

-Иметь поверхность с наноразмерными неоднородностями, необходимую для современных типов литографии и наноимпринта.

Недостаток: каждый новый технологический шаг сопряжен с экспоненциальным ростом стоимости оборудования, усложнением производства и конструкции элементной базы.

Пленки диоксида: используются при формировании масок, для диффузии и ФЛ, для пассивации пленок, диэлектрической изоляции, подзатворного диэлектрика.

Получают – термическим (900-1200°С, 4-5 ч. Иногда добавляют хлор, чтобы электрически нейтрализовать случайные примеси K, Na. Можно использовать РПД – реакторы пониженного давления), анодным, пиролитическим или плазмохимическим окислением.

38. Альтернативные диэлектрики. Выбор диэлектрика для межуровневой изоляции. МВД, с. 126-129 Диэлектрики с высокой и низкой диэлектри-

ческой проницаемостью.

High-k д/э можно сделать толщиной менее 1 нм. Примеры: Al2O3, Y2O3, La2O3, Ta2O3, TiO2, HfO2, ZrO2. Все они имеют большие диэлектрические проницаемости (от 7 до 80) и ширину запрещенной зоны (от 8.7 до 3.5).

Проблема: чем больше разрыв зон относительно кремния и изолятора, тем больше перенос горячих носителей из канала в изолятор (что приводит к деградации последнего). Если статическая проницаемость будет слишком большой, то будет возникать продольное электрическое поле от стока через high-k д/э в канал возникают короткоканальные эффекты).

Хорошая ДП имеет величину порядка 10-30.

Т.о., проблемы: падение подвижности носителей в канале (из-за дефектов на интерфейсе), сдвиг порогового напряжения, нестабильность, связанная с электронными дефектами в диэлектрике.

Диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью важны для современных ИС, потому что их использование может значительно улучшить характеристики быстродействия ИС, в первую очередь по отношению к задержкам в межкомпонентных соединениях. Эти задержки могут быть уменьшены не только за счет уменьшения электрического сопротивления проводящих структур, но также и за счет уменьшения емкости диэлектрических слоев. В свою очередь, величина емкости может быть уменьшена за счет использования диэлектрических материалов с более низкой величиной диэлектрической проницаемости. Для ИС с проектными нормами ниже 0.25 мкм паразитные емкости в межуровневых диэлектриках между металлическими шинами становятся все более и более важными с точки зрения задержек в RC цепочках при переключении.

Первым диэлектрическим материалом для межкомпонентных соединений был оксид кремния. Выбор оксида кремния основывался на его хорошей диэлектрической и механической прочности, а также на легкости его обработки. Однако оксид кремния имеет диэлектрическую проницаемость от 3.9 до 4.5 в зависимости от способа получения. Эта величина слишком высока для приборов с размерами элементов ниже 0.18 мкм. Для получения достаточно

49

низких значений задержки в RC цепочках, которые требуются для субмикронных ИС необходимо использовать медные проводники совместно с диэлектриками с низкой диэлектрической проницаемостью.

Методы, используемые для получения диэлектриков с низкой диэлектрической про-

ницаемостью, можно разделить на три категории:

1)уменьшение плотности пленки;

2)уменьшение ионизации в материале;

3)уменьшение поляризации пленки,

Наиболее существенным методов для уменьшения величины диэлектрической проницаемости является уменьшение плотности материала пленки. Материалы, имеющие более низкую плотность, обладают более низкой диэлектрической проницаемостью. Все диэлектрики с очень низкой диэлектрической проницаемостью имеют значительно более низкую плотность по сравнению с оксидом кремния. Такое уменьшение плотности может происходить либо на микроскопическом уровне (например, путем формирования решетчатой структуры с большим шагом, чем у оксида кремния), либо на макроскопическом уровне (например, путем формирования макропор в материале пленки) – с размерами в нанометровом диапазоне.

Уменьшение ионизации и уменьшение поляризации способны уменьшить диэлектрическую проницаемость с намного меньшей эффективностью. Уменьшенная ионизация является общим свойством частично органических материалов с низкой диэлектрической проницаемостью. Такие органические материалы содержат углерод, часто в форме метильных групп (CH3). Эти метильные группы заменяют атомы кислорода, создавая связи Si-CH3 вместо связей Si-O. Уменьшенная поляризация проявляется в таких диэлектриках, как фторированное силикатное стекло. Это происходит потому, что атомы фтора, внедренные в решетку оксида кремния, заменяют атомы кислорода и образуют связи Si-F вместо связей Si-O. Более короткая длина этих связей создает молекулярную структуру, содержащую фракции Si-F, менее поляризуемые, чем фракции, содержащие только Si-O.

Методы формирования диэлектриков с низкой диэлектрической проницаемостью

1)Нанесение пленок методом центрифугирования из раствора.

2)ХОГФ осаждение,

Пленки, нанесенные центрифугированием, наносятся с использованием жидких растворов, а затем сушатся и отжигаются в азоте при температурах до 450 С. Сушка необходима для: а) удаления растворителей, б) завершения химических реакций, в) удаления непрореагироваших мономеров и олигомеров и г) уплотнения.

Для ХОГФ осаждения диэлектриков может использоваться существующее оборудование, однако ХОГФ осаждение имеет гораздо большие затраты по сравнению с нанесением центрифугированием. Пленки, наносимые центрифугированием имеют более широкие перспективы для субмикронных ИС, однако, жидкие растворы чувствительны к температуре, влаге и кислороду. Использование быстрого термического отжига уменьшает время обработки пленок, нанесенных центрифугированием и стало широко использоваться.

Существует две категории диэлектриков с низкой диэлектрической проницаемо-

стью: диэлектрики на основе кремния и диэлектрики на основе углерода. Углеродные материалы обычно имеют более низкую диэлектрическую проницаемость, но некоторые их свойства делают более предпочтительным использованием диэлектриков на основе кремния. Например, кремниевые диэлектрики имеют более высокую термическую стабильность и твердость по сравнению с углеродными материалами, но более склонны к абсорбции влаги.

Диэлектрики на основе кремния более пригодны к существующему процессу изготовления ИС. Они имеют лучшую адгезию к кремнию, оксиду кремния и нитриду кремния. Они также легко травятся во фторсодержащей плазме, в то время как углеродные диэлектрики требуют использования кислородосодержащей химии. Кроме того, диэлектрики на основе кремния более пригодны для процесса химико-механической полировки из-за их более высокой твердости.

50