- •Компьютерная лабораторная работа № 4. Исследование межканальных помех при многостанционном доступе с кодовым разделением каналов.

- •1 Введение.

- •2 Краткие теоретические сведения Историческая справка

- •Принцип кодового разделения каналов

- •3 Порядок выполнения лабораторной работы

- •4 Контрольные вопросы

Компьютерная лабораторная работа № 4. Исследование межканальных помех при многостанционном доступе с кодовым разделением каналов.

1 Введение.

Многостанционным доступом называется метод, позволяющий n станциям радиосвязи (возможно, разбросанным на большой территории) совместно использовать ресурсы одного ретранслятора. Существуют следующие способы организации многостанционного доступа:

многостанционный доступ с временным разделением каналов (МДВР);

многостанционный доступ с частотным разделением каналов (МДЧР);

многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР).

В лабораторной работе изучаются один из возможных методов - МДКР, основанный на использовании внутриимпульсной фазовой модуляции, способы получения канальных сигналов, причины возникновения межканальных помех.

2 Краткие теоретические сведения Историческая справка

Системы с кодовым разделением каналов, строго говоря, не являются принципиально новым словом в науке и технике. Они были известны задолго до сегодняшнего дня. Например, системы с расширением спектра, использующие сложные (шумоподобные) сигналы, широко применялись и применяются в настоящее время в таких областях, как и радиолокация, телеметрические системы, радионавигация и связь, особенно при решении специальных задач. Эти системы ценили, прежде всего, за их скрытность и помехоустойчивость, которая достигалась благодаря широкополосности и низкой спектральной плотности сигналов.

История технологии CDMA (Code Division Multiple Access) берёт своё начало в 30-е годы прошлого (ХХ) столетия. В 1935 году в СССР академик Агеев Дмитрий Васильевич издал небольшим тиражом брошюру под названием "Кодовое разделение каналов". В ней были определены основы ортогонального разделения сигналов, разделения сигналов по форме. В то время реально существовал только один способ (или метод) разделения каналов связи – частотный. Частотный диапазон в те времена ещё не был так перегружен как сегодня, поэтому использование такого способа разделения каналов связи считалось достаточно простым и логичным.

Несколько позже появляются работы «Математическая теория связи» Клода Шеннона (США) и «Теория потенциальной помехоустойчивости» Владимира Александровича Котельникова (СССР). А во время второй мировой войны Хедди Ламарк одной из первых разработала принцип «frequency hopping» («перескок частоты»), который используется в настоящее время в стандарте GSM. В конце 40-х годов Филипп Годварт опубликовал работу «Принцип неопределенности в радиолокации», в которой показал, что можно создавать сигналы с базой (произведением длительности сигнала на полосу частот, которую он занимает) значительно больше единицы. По сути, это было первое описание сигналов, относящихся к разряду широкополосных (ШПС).

Принцип кодового разделения каналов

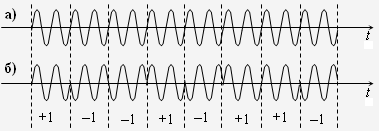

Для организации кодового разделения каналов в многоканальной СПИ каждый канальный информационный импульс (рис. 2.1а) подвергается дополнительной внутриимпульсной фазовой модуляции (рис. 2.1б). Для этого импульс разбивается на B частей равной длины (на B более коротких импульсов-элементов), при этом число В называется базой сигнала. Для данного канала раз и навсегда задана B-разрядная двоичная последовательность, определяющая закон внутриимпульсной фазовой модуляции, причем элементы этой последовательности удобно обозначить как +1 и –1 вместо традиционных 1 и 0. Далее каждый элемент сигнала умножается на соответствующий элемент последовательности, то есть остается без изменений, если множитель равен +1 и инвертируется в случае –1.

Рисунок 2.1 - Преобразование информационного импульса в сигнал с внутриимпульсной ФМ: а) до преобразования; б) после преобразования

В итоге ширина спектра канального сигнала увеличивается в B раз по сравнению с традиционным методом передачи без внутриимпульсной модуляции, так как теперь сигнал фактически состоит из более коротких импульсов.

Каждый голосовой поток (канальный сигнал) отмечен своим уникальным кодом (двоичной последовательностью, определяющей закон внутриимпульсной ФМ) и передается на одном канале одновременно со многими другими кодированными голосовыми потоками. Принимающая сторона использует тот же код для выделения сигнала из шума. Канал, как правило, очень широк и каждый голосовой поток занимает целиком всю ширину диапазона. В системах CDMA могут устанавливаться очень прочные и защищенные соединения, несмотря на экстремально низкую величину мощности сигнала, теоретически - сигнал может быть слабее, чем уровень шума. Сигналы всех каналов должны быть взаимно ортогональными. Два канальных ФМ сигнала ортогональны, если в двоичных последовательностях, определяющих законы их внутриимпульсной ФМ, число совпадающих элементов равно числу несовпадений. Например, если одному из каналов присвоена последовательность, показанная на рис. 2.1, то другим каналам можно присвоить, допустим, такие последовательности: +1, –1, +1, –1, –1, +1, –1, +1; +1, –1, –1, +1, +1, –1, –1, +1, …

Максимальное число ортогональных последовательностей равно B, следовательно, именно таково количество каналов, работающих без взаимных помех.

Для

![]() ,

где m – целое

положительное число, существует простой

способ определения системы ортогональных

двоичных последовательностей в виде

строк матрицы Адамара, которая также

известна под названием матрицы Уолша.

Матрица Адамара второго порядка имеет

вид

,

где m – целое

положительное число, существует простой

способ определения системы ортогональных

двоичных последовательностей в виде

строк матрицы Адамара, которая также

известна под названием матрицы Уолша.

Матрица Адамара второго порядка имеет

вид

|

(2.1) |

Матрица порядка 2p состоит из блоков – матриц порядка p

|

(2.2) |

В оптимальном CDMA-приемнике поступающие на его вход сигналы, которые, по сути, представляют собой аддитивный белый гауссовский шум, всегда обрабатываются с помощью корреляционных методов. Поэтому процедура поиска сводится к нахождению сигнала, максимально коррелированного с индивидуальным кодом абонента. Корреляционный приемник (синхронный детектор) – это принципиальный элемент демодулятора любого из цифровых сигналов. Он преобразует непрерывный сигнал u(t), например радиоимпульс, поступающий на его вход, в число v в соответствии с правилом

|

(2.3) |

где tн и tк – моменты начала и окончания полезного сигнала на входе,

w(t) – весовая (опорная) функция.

Величина v, вычисляемая корреляционным приемником, равна скалярному произведению векторов u и w, отображающих сигналы u(t) и w(t), т.е. пропорциональна длине проекции вектора u на направление, задаваемое вектором w.

На рисунке 2.2 приведена упрощенная структурная схема, поясняющая принцип работы системы стандарта CDMA. Информационный сигнал кодируется по Уолшу, затем смешивается с несущей, спектр которой предварительно расширяется перемножением с сигналом источника псевдослучайного шума (ПСП). Каждому информационному сигналу назначается свой код Уолша, затем они объединяются в передатчике, пропускаются через фильтр, и общий шумоподобный сигнал излучается передающей антенной.

На вход приемника поступают полезный сигнал, фоновый шум, помехи от базовых станций соседних ячеек и от подвижных станций других абонентов. После ВЧ фильтрации сигнал поступает на коррелятор, где происходит сжатие спектра и выделение полезного сигнала в цифровом фильтре с помощью заданного кода Уолша. Спектр помех расширяется, и они появляются на выходе коррелятора в виде шума. На практике в подвижной станции используется несколько корреляторов для приема сигналов с различным временем распространения в радиотракте или сигналов, передаваемых различными базовыми станциями.

Рисунок 2.2 – Упрощенная структурная схема системы CDMA

Среди основных преимуществ цифровых сотовых систем связи с кодовым разделением каналов можно выделить следующие:

Повышенная емкость системы, определяемая максимально возможным количеством активных пользователей системы на территории зоны ее обслуживания.

Высокое качество обслуживания абонентов, обусловленное использованием усовершенствованных алгоритмов обработки сигналов. На качество обслуживания в цифровых сотовых системах связи CDMA также влияет использование механизма мягкой эстафетной передачи абонента между сотами или секторами одной соты в процессе разговора («handover»).

Кодированная форма сигналов в системе CDMA обеспечивает высокую степень защиты от подслушивания и делает цифровую сотовую систему более защищенной от помех, сканирующих приемников и различного мошенничества.

Экономичность системы. Излучаемая мобильными аппаратами средняя мощность в сотовых системах CDMA составляет менее 10 мВт, что на порядок ниже мощности, требуемой в системах с временным разделением каналов TDMA (Time Division Multiple Access). Это обусловливает больший резерв аккумуляторов, а также намного меньшее биологическое воздействие на человека и окружающую среду.