- •Физическая электроника Введение

- •Тема: Основы зонной теории твердых тел

- •1. Зоны разрешенных значений энергии в кристалле

- •2. Заполнение зон электронами и деление тел на металлы, диэлектрики и полупроводники

- •2.1. Число состояний в зоне

- •2.2. Связь заполнения зон с электрическими свойствами твердых тел

- •2.3. Поведение электронов во внешнем электрическом поле

- •3. Собственные полупроводники

- •4. Локальные уровни в запрещенной зоне

- •4.1. Донорные уровни

- •4.2. Акцепторные уровни

- •Тема: Статистика электронов и дырок в полупроводниках и металлах

- •1. Функция распределения в статистике Ферми-Дирака:

- •Функцию плотности состояний

- •Функцию распределения

- •2. Функция плотности состояний

- •3. Концентрация электронов и дырок в полупроводнике

- •3.1. Концентрация электронов в полупроводнике

- •3.2. Концентрация дырок в полупроводнике

- •4. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей заряда в собственных полупроводниках

- •5. Статистика электронов в примесных полупроводниках

- •5.1. Донорный полупроводник

- •5.2. Акцепторный полупроводник

- •5.3. Закон действующих масс

- •5.4. Сильно легированные полупроводники

- •5.5. Компенсированные полупроводники

- •6. Статистика электронов в металлах

- •Тема: Неравновесные носители заряда в полупроводниках

- •1. Равновесные и неравновесные носители заряда (определение)

- •2. Время жизни. Скорости генерации и рекомбинации

- •3. Уравнение непрерывности

- •Диффузия и дрейф неравновесных носителей

- •4.1. Введение

- •4.2. Эффективный коэффициент диффузии

- •4.3. Стационарное распределение неравновесных носителей за слоем генерации

- •4.4. Максвелловское время релаксации

- •Тема: Электронная эмиссия Введение

- •1. Поверхностный потенциальный барьер для электронов в металле (Работа выхода)

- •2. Формула для плотности тока термоэлектронной эмиссии (Формула Ричардсона-Дешмена)

- •В ывод формулы для тока насыщения

- •3. Эффект Шоттки

- •4. Автоэлектронная эмиссия

- •5. Фотоэлектронная эмиссия

- •5.1. Основные закономерности. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

- •5.2. Фотоэлектронная эмиссия из металлов

- •5.3. Фотоэлектронная эмиссия из диэлектриков и полупроводников

- •6. Вторичная электронная эмиссия

- •Тема: Электронные лампы

- •Двухэлектродные вакуумные лампы (диоды)

- •Вольт-амперная характеристика (вах) диода

- •Параметры диодов

- •Трехэлектродные лампы (триоды)

- •Внутреннее уравнение лампы

- •Недостатки триодов

- •Тетроды и пентоды

- •Тема. Электрический ток в газах

- •1. Ионизация газов. Упругие и неупругие столкновения

- •2. Длина свободного пробега. Эффективное сечение взаимодействия

- •3. Скорости генерации и рекомбинации

- •Несамостоятельный разряд в газе

- •5. Экспериментальное определение коэффициента рекомбинации

- •6. Распределение электронов по длинам свободного пробега

- •7. Лавинный разряд. Явление усиления тока при наличии ионизирующего соударения

- •8. Самостоятельный разряд

- •8.1. Лавинный разряд при объемной ионизации электронами и гамма-процессах на катоде

- •8.2. Зажигание самостоятельного разряда

- •8.2.1. Условия зажигания самостоятельного разряда

- •8.2.2. Процесс развития самостоятельного разряда

- •8.2.3. Развитие и установление самостоятельного разряда

- •8.2.4. Напряжение зажигания самостоятельного разряда

- •8.3. Формы самостоятельного разряда

- •8.3.1. Тлеющий разряд

- •8.3.2. Дуговой разряд

- •8.3.3. Коронный разряд

- •8.3.4. Искровой разряд

- •Тема: Движение электрона в электрических и магнитных полях

- •Электронная оптика

- •Движение электрона в однородном электрическом поле

- •3. Электростатическая электронная линза

- •1) Линзы-диафрагмы

- •2) Бипотенциальные линзы

- •3) Одиночные линзы

- •4. Магнитные линзы

- •Тема: Электронная микроскопия

- •Устройство электронного микроскопа

- •2. Разрешающая способность и увеличение электронного микроскопа

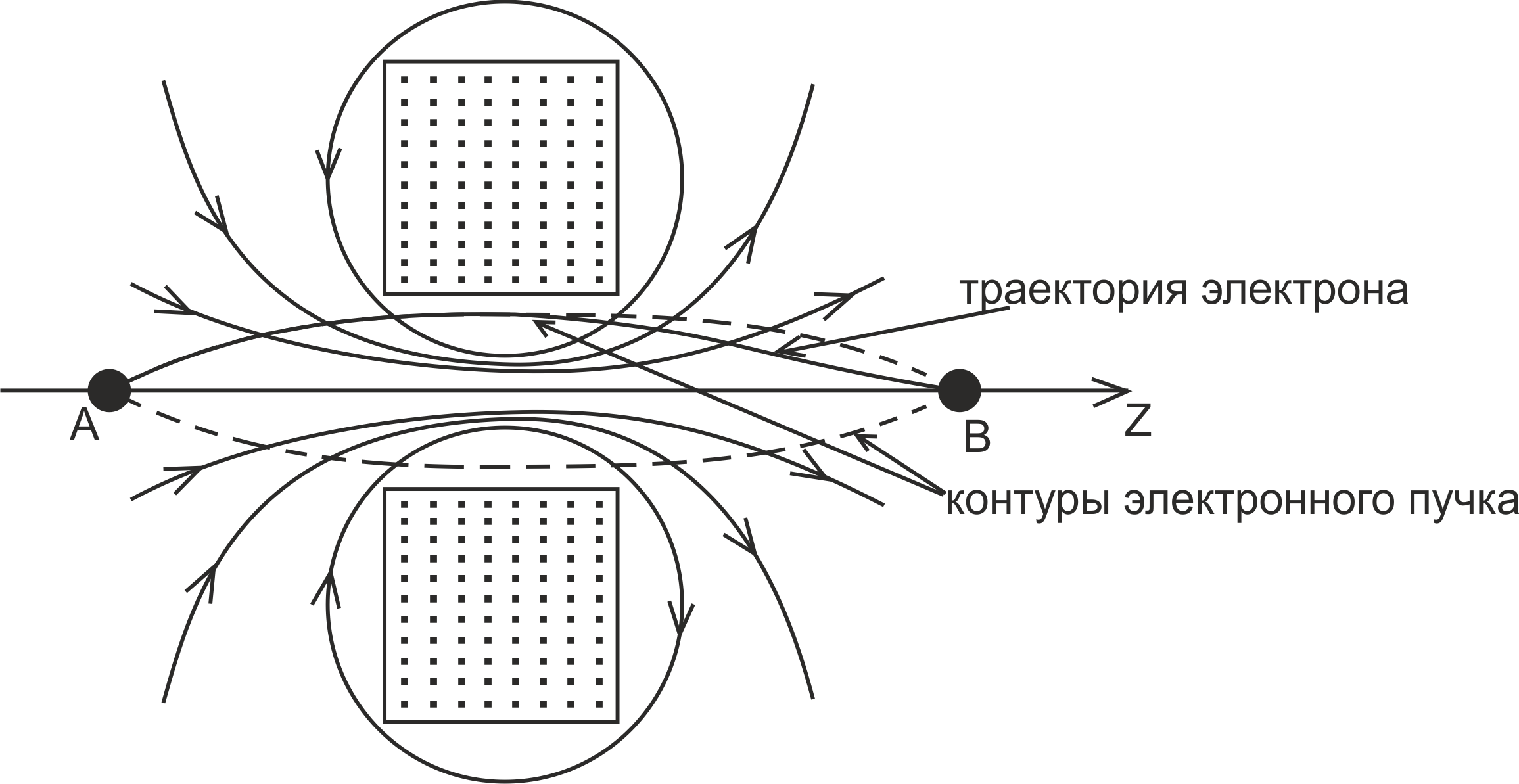

4. Магнитные линзы

Кроме электростатических линз существуют и имеют практическое применение еще и магнитные линзы. Широкое применение имеют магнитные линзы, образованные неоднородным аксиально симметричным магнитным полем. Рассмотрим магнитную линзу в виде катушки индуктивности:

На

рисунке: А – точка-объект, В –

точка-изображение.

На

рисунке: А – точка-объект, В –

точка-изображение.

Тема: Электронная микроскопия

Устройство электронного микроскопа

Электронная микроскопия – совокупность методов исследования микроструктур тел с помощью электронных микроскопов.

Электронный микроскоп – прибор для наблюдения и регистрации (фотографирования) многократно увеличенного (до 106 раз) изображения объектов, в котором вместо световых лучей используются пучки электронов, ускоренных до больших энергий (50 – 100 кэВ) в условиях глубокого вакуума.

Рассмотрим просвечивающие световой и электронный электростатический микроскопы.

2. Разрешающая способность и увеличение электронного микроскопа

Согласно законам геометрической оптики для общего увеличения микроскопа М мы имеем:

, (1)

, (1)

где Моб

– увеличение объектива, а Мпр.л

– увеличение проекционной линзы. Однако

геометрическая оптика, давая правильную

оценку увеличения микроскопа, ничего

не может сказать о самом главном в

микроскопии о полезном

увеличении и

о наименьшем разрешаемом расстоянии

δ.

и

о наименьшем разрешаемом расстоянии

δ.

Наименьшее

разрешаемое расстояние

дает волновая

оптика – дифракционная

теория микроскопа, согласно

которой

дает волновая

оптика – дифракционная

теория микроскопа, согласно

которой

, (2)

, (2)

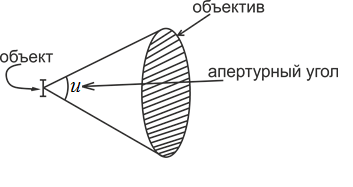

где

– длина волны,

– длина волны,

n – показатель преломления среды, в которой находится объект,

u – апертурный угол объектива (см. рисунок),

– апертурное

число.

– апертурное

число.

Пусть деталь объекта размером d увеличивается на изображении до размера D, тогда увеличение микроскопа будет равно:

.

(3)

.

(3)

Если в (3) подставить

вместо

,

а вместо

,

а вместо

,

где

,

где –

минимальный

размер

объекта, разрешаемого глазом, то получится

уже полезное

увеличение

микроскопа

:

–

минимальный

размер

объекта, разрешаемого глазом, то получится

уже полезное

увеличение

микроскопа

:

. (4)

. (4)

Оценим полезное

увеличение светового

микроскопа. Возьмем

(коротковолновый край видимой части

спектра),

(коротковолновый край видимой части

спектра),

и

и

Тогда из (4) получим

Тогда из (4) получим

. (5)

. (5)

Полезное увеличение хорошего светового микроскопа может достигать значений 1500 – 2000. В принципе, аберрации (погрешности изображения в оптической системе) могут снижать разрешающую способность светового микроскопа и, следовательно, уменьшать его полезное увеличение. Однако в современных световых микроскопах аберрации исправлены настолько хорошо, что теоретический предел (5) на практике фактически достигается.

В современных

просвечивающих электронных

микроскопах пучок электронов имеет

скорость ( ,

определяющуюся ускоряющим напряжением

,

определяющуюся ускоряющим напряжением

.

Этой скорости

соответствует длина волны электрона,

равная длине

волны де Бройля

.

Этой скорости

соответствует длина волны электрона,

равная длине

волны де Бройля

:

:

0,0536 – 0,0370

0,0536 – 0,0370

.

.

Из-за большой

сферической

аберрации

электронные линзы очень

несовершенны.

Во избежание влияния этой аберрации на

практике приходится применять малые

апертурные углы u

порядка

радиан. Соответственно и апертурное

число оказывается тоже достаточно

малым:

радиан. Соответственно и апертурное

число оказывается тоже достаточно

малым:

.

В результате, наименьшее разрешаемое

расстояние

.

В результате, наименьшее разрешаемое

расстояние

в электронном микроскопе оказывается

равным

в электронном микроскопе оказывается

равным

,

а полезное

увеличение

=

150 – 200 тысяч. Однако это

увеличение все равно является значительным,

на

два

порядка

превышающим

увеличение светового микроскопа.

,

а полезное

увеличение

=

150 – 200 тысяч. Однако это

увеличение все равно является значительным,

на

два

порядка

превышающим

увеличение светового микроскопа.

Заметим, что, если бы не вредное влияние сферической аберрации, то полезное увеличение электронного микроскопа было бы равным 150 – 200 млн, а наименьшее разрешаемое расстояние 0, 02 – 0,05 !