- •Физическая электроника Введение

- •Тема: Основы зонной теории твердых тел

- •1. Зоны разрешенных значений энергии в кристалле

- •2. Заполнение зон электронами и деление тел на металлы, диэлектрики и полупроводники

- •2.1. Число состояний в зоне

- •2.2. Связь заполнения зон с электрическими свойствами твердых тел

- •2.3. Поведение электронов во внешнем электрическом поле

- •3. Собственные полупроводники

- •4. Локальные уровни в запрещенной зоне

- •4.1. Донорные уровни

- •4.2. Акцепторные уровни

- •Тема: Статистика электронов и дырок в полупроводниках и металлах

- •1. Функция распределения в статистике Ферми-Дирака:

- •Функцию плотности состояний

- •Функцию распределения

- •2. Функция плотности состояний

- •3. Концентрация электронов и дырок в полупроводнике

- •3.1. Концентрация электронов в полупроводнике

- •3.2. Концентрация дырок в полупроводнике

- •4. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей заряда в собственных полупроводниках

- •5. Статистика электронов в примесных полупроводниках

- •5.1. Донорный полупроводник

- •5.2. Акцепторный полупроводник

- •5.3. Закон действующих масс

- •5.4. Сильно легированные полупроводники

- •5.5. Компенсированные полупроводники

- •6. Статистика электронов в металлах

- •Тема: Неравновесные носители заряда в полупроводниках

- •1. Равновесные и неравновесные носители заряда (определение)

- •2. Время жизни. Скорости генерации и рекомбинации

- •3. Уравнение непрерывности

- •Диффузия и дрейф неравновесных носителей

- •4.1. Введение

- •4.2. Эффективный коэффициент диффузии

- •4.3. Стационарное распределение неравновесных носителей за слоем генерации

- •4.4. Максвелловское время релаксации

- •Тема: Электронная эмиссия Введение

- •1. Поверхностный потенциальный барьер для электронов в металле (Работа выхода)

- •2. Формула для плотности тока термоэлектронной эмиссии (Формула Ричардсона-Дешмена)

- •В ывод формулы для тока насыщения

- •3. Эффект Шоттки

- •4. Автоэлектронная эмиссия

- •5. Фотоэлектронная эмиссия

- •5.1. Основные закономерности. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

- •5.2. Фотоэлектронная эмиссия из металлов

- •5.3. Фотоэлектронная эмиссия из диэлектриков и полупроводников

- •6. Вторичная электронная эмиссия

- •Тема: Электронные лампы

- •Двухэлектродные вакуумные лампы (диоды)

- •Вольт-амперная характеристика (вах) диода

- •Параметры диодов

- •Трехэлектродные лампы (триоды)

- •Внутреннее уравнение лампы

- •Недостатки триодов

- •Тетроды и пентоды

- •Тема. Электрический ток в газах

- •1. Ионизация газов. Упругие и неупругие столкновения

- •2. Длина свободного пробега. Эффективное сечение взаимодействия

- •3. Скорости генерации и рекомбинации

- •Несамостоятельный разряд в газе

- •5. Экспериментальное определение коэффициента рекомбинации

- •6. Распределение электронов по длинам свободного пробега

- •7. Лавинный разряд. Явление усиления тока при наличии ионизирующего соударения

- •8. Самостоятельный разряд

- •8.1. Лавинный разряд при объемной ионизации электронами и гамма-процессах на катоде

- •8.2. Зажигание самостоятельного разряда

- •8.2.1. Условия зажигания самостоятельного разряда

- •8.2.2. Процесс развития самостоятельного разряда

- •8.2.3. Развитие и установление самостоятельного разряда

- •8.2.4. Напряжение зажигания самостоятельного разряда

- •8.3. Формы самостоятельного разряда

- •8.3.1. Тлеющий разряд

- •8.3.2. Дуговой разряд

- •8.3.3. Коронный разряд

- •8.3.4. Искровой разряд

- •Тема: Движение электрона в электрических и магнитных полях

- •Электронная оптика

- •Движение электрона в однородном электрическом поле

- •3. Электростатическая электронная линза

- •1) Линзы-диафрагмы

- •2) Бипотенциальные линзы

- •3) Одиночные линзы

- •4. Магнитные линзы

- •Тема: Электронная микроскопия

- •Устройство электронного микроскопа

- •2. Разрешающая способность и увеличение электронного микроскопа

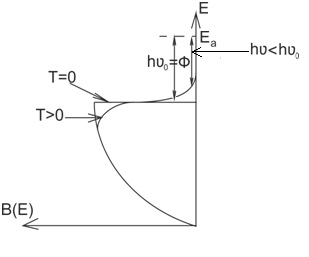

5.2. Фотоэлектронная эмиссия из металлов

Граничная частота

выражена резко только при Т=0, поскольку

при Т=0 существует резкая граница в

распределении электронов в металле:

выражена резко только при Т=0, поскольку

при Т=0 существует резкая граница в

распределении электронов в металле:

При Т˃0 часть

электронов

имеет энергию выше EF.

Для них граничная частота

меньше частоты

,

определяемой из соотношения:

меньше частоты

,

определяемой из соотношения:

.

.

Рассмотрим зависимость спектральной чувствительности фотокатода от частоты ( ) (спектральную характеристику) для металлов.

Если Т=0, то

характеристика начинается с

,

то есть, когда энергия фотона как раз

равна

и фотон вырывает электрон с самого

верхнего уровня – уровня

.

и фотон вырывает электрон с самого

верхнего уровня – уровня

.

При увеличении

становятся все более доступными

нижележащие уровни энергии и эмиссия

возрастает. Соответственно и величина

растет. Однако этот рост происходит в

замедляющемся темпе, поскольку при

приближении ко дну зоны проводимости

функция плотности состояний («густота

уровней») уменьшается и наклон зависимости

(

)

уменьшается. При энергии кванта света

становятся доступными все электроны

зоны проводимости и для

наступает насыщение.

Однако в реальности этого насыщения

не происходит

(!) из-за не учета того фактора, что

вероятность

элементарного акта поглощения фотона

с увеличением

частоты падает (пунктирная

линия на рисунке). При учете этого фактора

после

прохождения через максимум величина

уменьшается.

Таким образом, мы видим, что металлы

обладают селективной

чувствительностью.

становятся доступными все электроны

зоны проводимости и для

наступает насыщение.

Однако в реальности этого насыщения

не происходит

(!) из-за не учета того фактора, что

вероятность

элементарного акта поглощения фотона

с увеличением

частоты падает (пунктирная

линия на рисунке). При учете этого фактора

после

прохождения через максимум величина

уменьшается.

Таким образом, мы видим, что металлы

обладают селективной

чувствительностью.

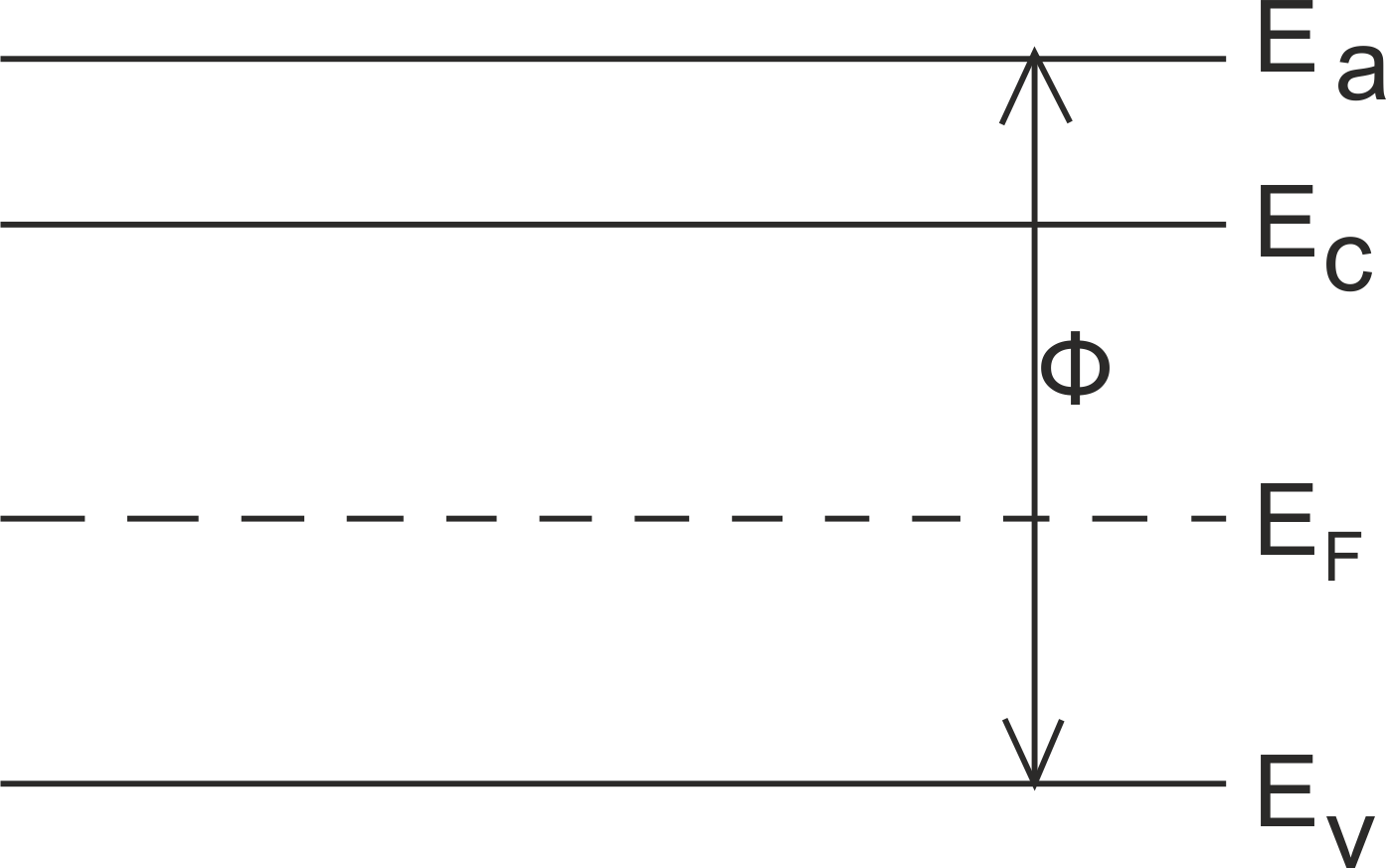

5.3. Фотоэлектронная эмиссия из диэлектриков и полупроводников

Рассмотрим фотоэлектронную эмиссию из диэлектриков и полупроводников.

В неметаллических кристаллах в фотоэмиссии принимают участие электроны не только зоны проводимости, но и электроны валентной зоны и примесных уровней.

Рассмотрим беспримесный (собственный) полупроводник при Т=0.

В этом случае зона

проводимости пуста и фотоэмиссия идет

из валентной зоны. При этом работа выхода

фотоэффекта Ф есть

.

.

Т о

же самое имеет место и в диэлектриках

(изоляторах). Поскольку в диэлектриках

и при высоких температурах (комнатных,

например) электронов в зоне проводимости

практически нет, фотоэмиссия в них идет

из валентной зоны.

о

же самое имеет место и в диэлектриках

(изоляторах). Поскольку в диэлектриках

и при высоких температурах (комнатных,

например) электронов в зоне проводимости

практически нет, фотоэмиссия в них идет

из валентной зоны.

В собственных полупроводниках при Т ˃ 0 фотоэмиссия идет как из валентной зоны, так и из зоны проводимости.

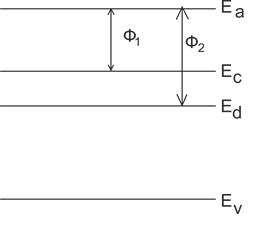

Рассмотрим примесные полупроводники.

Донорный полупроводник:

При очень низких

температурах эмиссия идет с уровня

и работа выхода фотоэффекта есть

и работа выхода фотоэффекта есть

.

При высоких температурах эмиссия идет

с

.

При высоких температурах эмиссия идет

с

и работа выхода фотоэффекта равна

и работа выхода фотоэффекта равна

.

.

Акцепторный полупроводник:

,

,

.

При очень

низких температурах эмиссия идет только

с

.

При очень

низких температурах эмиссия идет только

с

,

при высоких – как с

,

так и с

,

при высоких – как с

,

так и с

.

.

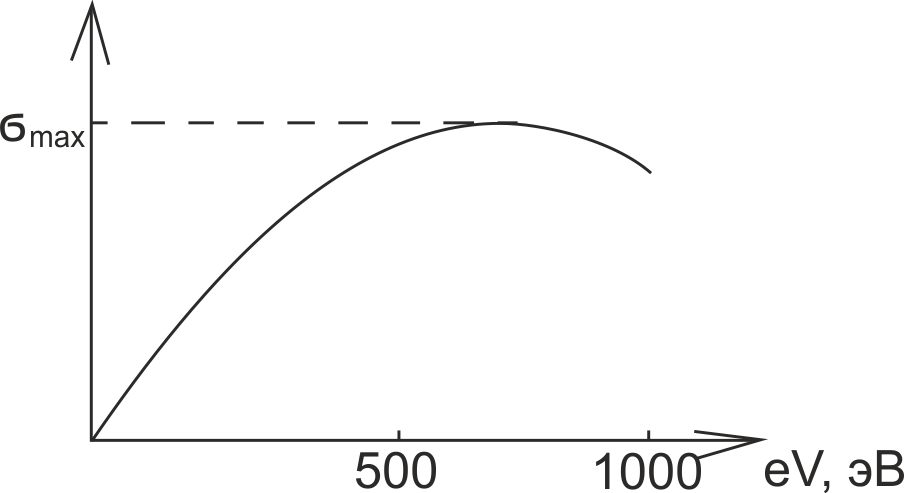

6. Вторичная электронная эмиссия

Испускание электронов твердыми телами при бомбардировке их заряженными или нейтральными частицами называется вторичной электронной эмиссией (ВЭЭ).

Будем рассматривать далее ВЭЭ, обусловленную бомбардировкой электронами. ВЭЭ характеризуется коэффициентом вторичной эмиссии, обозначаемым как σ. σ – это отношение числа покидающих электрод за единицу времени вторичных электронов к числу ударяющихся о него в единицу времени первичных электронов.

ВЭЭ происходит как из металлов, так и из полупроводников и диэлектриков.

При больших значениях энергии первичных электронов вторичные электроны могут выбиваться как из зоны проводимости, так и из валентной зоны.

Зависимость σ от энергии первичных электронов имеет вид:

σ

V – ускоряющая разность потенциалов (напряжение на аноде).

eV – энергия электрона в конце ускорения (у анода) этим полем.

У металлов σmax больше 1, но не намного. У диэлектриков и полупроводников σmax больше единицы и может достигать 10 (!).

Процесс вторичной электронной эмиссии представляется следующим образом. Первичный электрон, проникая внутрь тела, отдает свою кинетическую энергию атомам тела и одному или нескольким электронам. Электрон, получивший энергию (вторичный электрон), в твердом теле начинает двигаться с равной вероятностью по всем направлениям. Часть электронов имеет скорость, направленную к поверхности. По пути к поверхности такой электрон, сталкиваясь с атомами и электронами, теряет часть своей энергии и подходит к поверхности. Если у такого электрона энергии достаточно, он преодолевает потенциальный барьер Ф и выходит из твердого тела.

Малое значение σ для металлов объясняется большой концентрацией электронов проводимости, приводящей к усиленному взаимодействию вторичных электронов с этими электронами и, соответственно, к меньшему выходу их из металла, то есть к меньшему значению σ. В полупроводниках концентрация свободных электронов мала, вторичные электроны испытывают меньшее число соударений и меньше теряют энергию, и доходят до поверхности в большем количестве.

Исходя из представления о ВЭЭ, как о глубинном процессе, можно объяснить общий ход зависимости σ от энергии первичных электронов σ(E) (см. рисунок). При малой энергии первичных электронов число вторичных электронов с увеличением энергии увеличивается и σ возрастает. Вместе с тем возрастает и глубина проникновения первичных электронов. Поэтому возрастают потери энергии вторичных электронов на их пути к поверхности. В максимуме зависимости σ(E) потери уравновешивают увеличение числа вторичных электронов. При дальнейшем увеличении E образование вторичных электронов происходит все глубже, потери возрастают и превышают увеличение числа вторичных электронов – σ уменьшается.

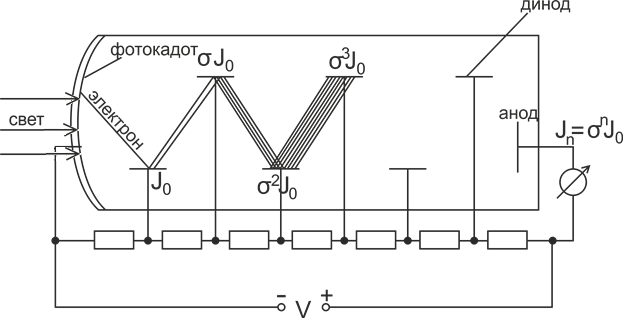

ВЭЭ находит применение в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ), при помощи которых регистрируются весьма слабые световые сигналы. Нарисуем схему ФЭУ и схему подключения его к внешней цепи.

n – число эмиттеров (динодов).

Коэффициент усиления фотоэлектронного умножителя определяется формулой:

,

,

где In и I0 – величина тока анода и величина тока катода, соответственно. Если, к примеру, σ=10 и n=10, то k=1010 (!).