- •Периоды эмбриогенеза, их биологическое значение.

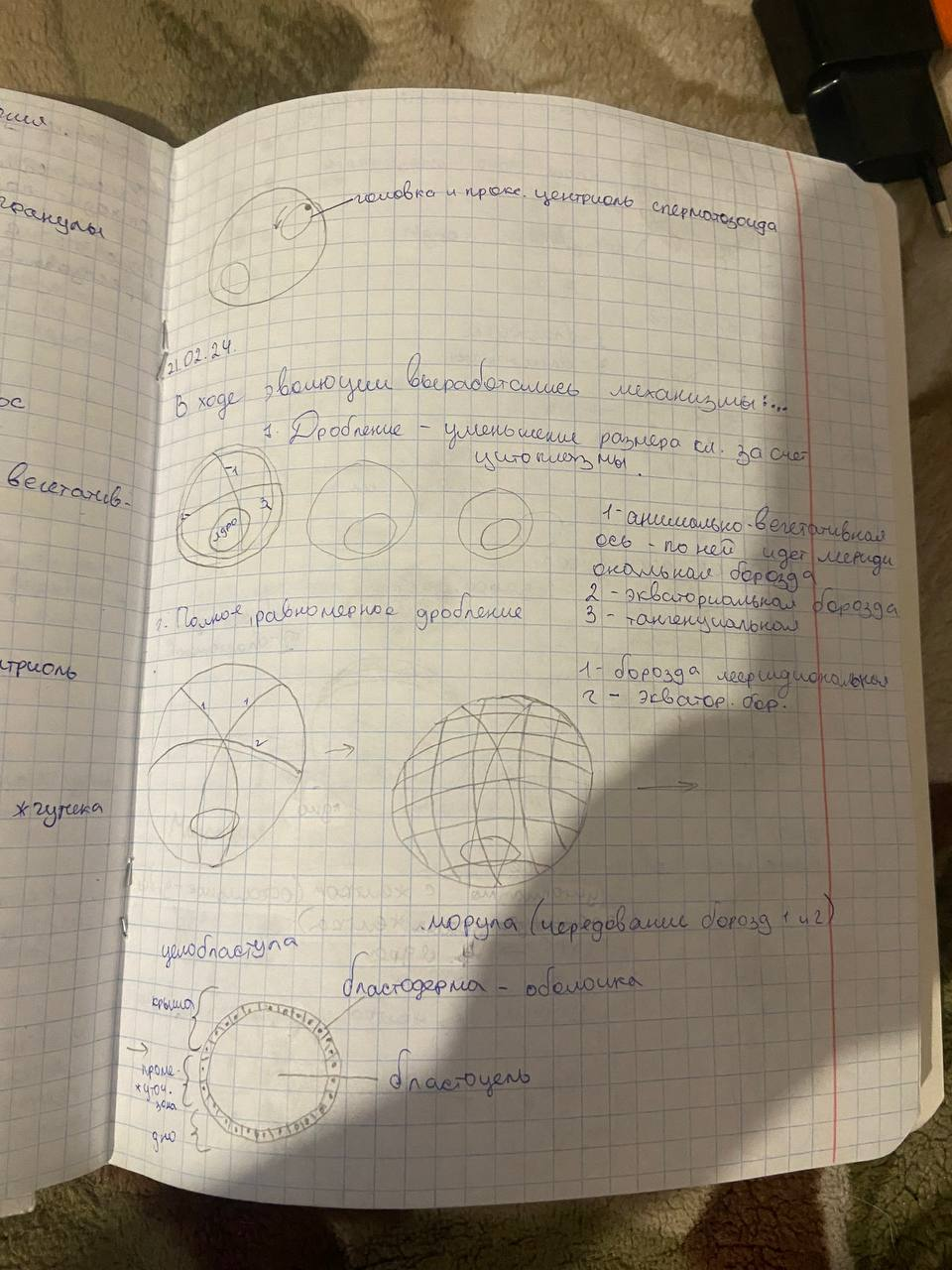

- •Дробление: понятие, биологическое значение, отличие от деления. Значение дробления в восстановлении ядерно-цитоплазматического соотношения клеток зародыша

- •Бластомеры: понятие, особенность жизненного цикла бластомеров. Понятие о тотипотентности бластомеров.

- •Борозды дробления: понятие, разновидности. Особенности образования.

- •Зависимость дробления от типа яйцеклетки. Типы дробления.

- •Классификация полного дробления по характеру пространственного расположения бластомеров.

- •Правило о. Гертвига

- •Характеристика полного, равномерного (синхронного) дробления

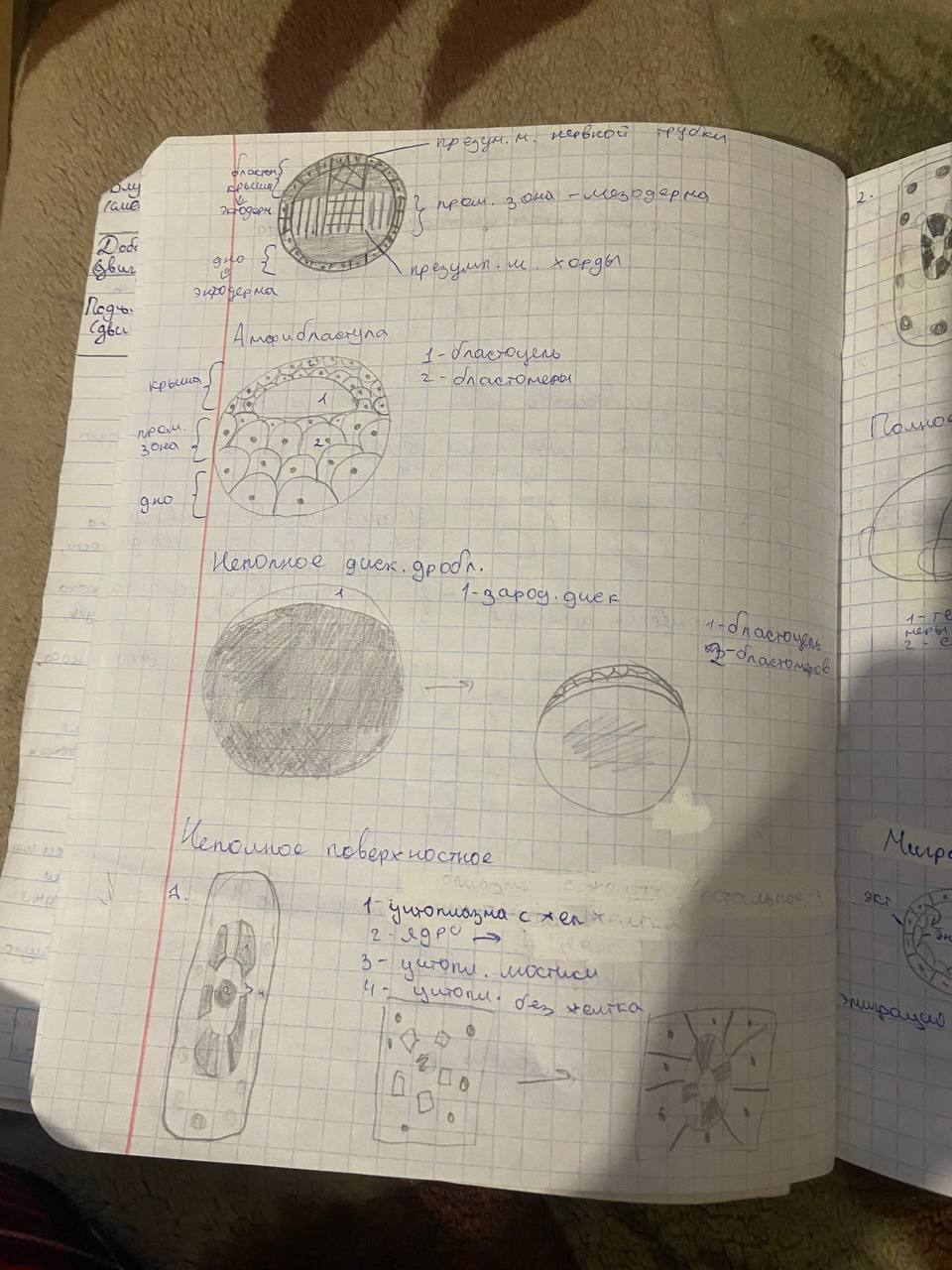

- •Характеристика неполного дискоидального дробления.

- •Характеристика неполного поверхностного дробления.

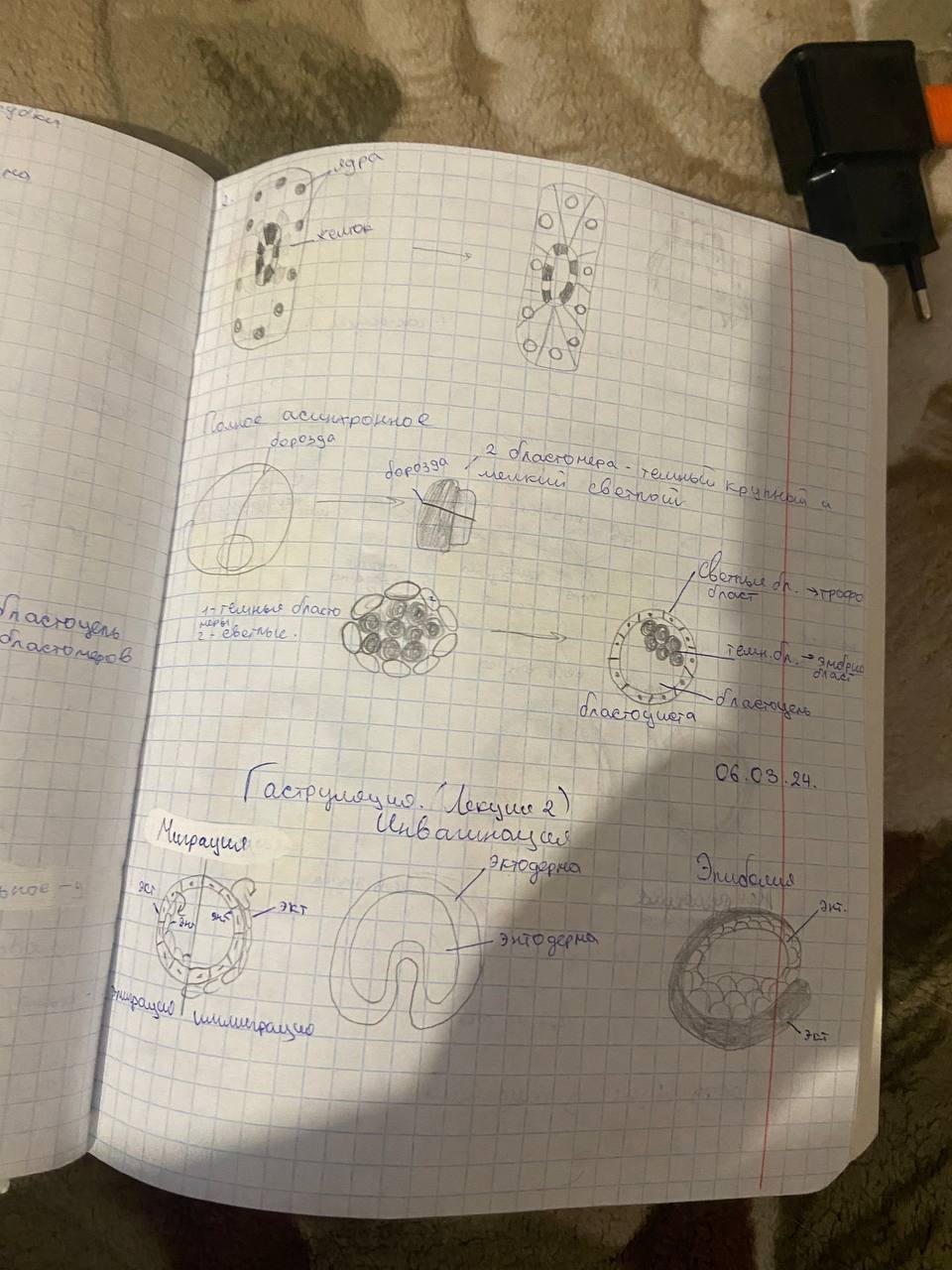

- •Характеристика неполного, асинхронного (неравномерного) дробления.

- •Факторы, влияющие на развитие бластомеров.

Характеристика неполного поверхностного дробления.

Тип яйцеклетки – центролецитальная.

Представители – членистоногие.

Желток в центре цитоплазмы. В яйцеклетке есть две зоны безжелтковой цитоплазмы, они связаны цитоплазматическими мостиками.

Дробление начинается с многократного деления ядра, образуется много новых ядер. В дальнейшем они через мостики мигрируют на периферию. Потом образуются борозды дробления, они не внедряются глубоко, а разделяют цитоплазму возле ядер. В итоге происходит полное обособление участков цитоплазмы с ядрами от желтка, в результате чего образуется клеточная бластодерма.

Характеристика неполного, асинхронного (неравномерного) дробления.

Полное неравномерное дробление

Тип яйцеклетки – умеренно телолецитальная

Представители – земноводные.

Дробление начинается с того, что проходят две меридиональные борозды (последовательно друг за другом). Борозды быстрее идут на анимальном полюсе и задерживаются на вегетативном. В итоге образуются 4 одинаковых бластомера. Потом перераспределение цитоплазмы.

Потом идет экваториальная борозда – формируется 8 бластомеров, на анимальном полюсе меньше, чем на вегетативном.

Потом чередование меридиональных и экваториальных борозд, но более активно на анимальном и медленнее на вегетативном, в результате чего с каждым последующим делением различия в бластомерах полюсов становятся более выраженными.

В итоге дробления проходит тангенциальная борозда, которая обуславливает многослойность бластодермы бластулы амфибии.

Бластула амфибии – амфибластула.

Строение: бластоцель смещена к анимальному полюсу. Бластомеры дна крупные, содержат много желтка, у крыши – мелкие.

Полное асинхронное дробление

Тип яйцеклетки – вторично изолецитальная.

Представители – млекопитающие.

Через зиготу проходит первая меридиональная борозда, и сразу формируется два неодинаковых бластомера – большой темный и мелкий светлый. В дальнейшем проходит борозда по экватору, дробит сначала светлый (три бластомера), а чуть позже и темный (асинхронность). В дальнейшем начинается чередование борозд. При этом борозды идут активнее через светлые, в результате чего активно дробящиеся светлые будут окружать темные медленно дробящиеся. На определенном этапе борозды прекращают идти, и тогда наступает стадия морулы.

Потом между темными бластомерами накапливаются капельки жидкости, которые увеличиваются и сливаются, оттесняя темные бластомеры на периферию, формируя бластоцель. Формируется многоклеточный зародыш – бластоциста (бластодермический пузырек).

Рисунок бластоцисты!

Трофобласт – окружающие светлые бластомеры. Трофическая функция. Первый внезародышевый орган.

Эмбриобласт – темные бластомеры. Из него формируется тело зародыша и остальные внезародышевые органы.

Бластоцель – полость.

Факторы, влияющие на развитие бластомеров.

Факторы, регулирующие развитие бластомеров:

Овоплазматическая сегрегация – перераспределение цитоплазмы между дробящимися бластомерами.

Положение бластомеров – в ходе дробления бластомеры стремятся уйти в центральную часть, чтобы обмениваться всякими штуками и сделать контакты.

Межбластомерные взаимодействия – их сущность не установлена. Возможно, они выделяют химические вещества, которые влияют на соседние бластомеры.

Овоплазматическая сегрегация – возникновение локальных различий в свойствах цитоплазмы яйцеклетки, осуществляющееся в периоды роста и созревания ооцита, при оплодотворении яйца.

Сегрегация — основа для начальной дифференцировки зародыша: в процессе дробления яйца участки цитоплазмы попадают в разные бластомеры; их взаимодействие с одинаковыми по своим потенциям ядрами приводит к дифференциальной активации генома.

Примеры сегрегации: образование полярных плазм в яйцах кольчатых червей и моллюсков, концентрирование РНК в будущем спинном полушарии яйца млекопитающих.

Этим термином обозначают возникновение различий между разными частями цитоплазмы яйца (ооплазмы), разделение (сегрегацию) яйца на зоны с несколько различными свойствами. Обычно ооплазматической сегрегацией называют те перемещения компонентов цитоплазмы, которые происходят после оплодотворения и до начала дробления яйца. В действительности же многие процессы ооплазматической сегрегации осуществляются еще в оогенезе, а некоторые продолжаются и в ходе первых делений дробления.

Из сказанного здесь уже ясен смысл ооплазматической сегрегации: создавая первичные различия в составе цитоплазмы, она в результате делений дробления приводит к образованию клеток, отличающихся по составу цитоплазмы. А это, в свою очередь, определяет их дальнейшую судьбу. Таким образом, ооплазматическая сегрегация является первым фактором, создающим исходные различия между клетками, или, иначе, первым (по времени) фактором дифференцировки.