- •3. Типология современного дизайна

- •17. Субъект и объект дизайн-деятельности. Основные типы объектов дизайна

- •18. Цель и предмет дизайн-деятельности

- •20. Условия и среда дизайн-деятельности

- •22. Базовые принципы дизайна

- •Категории «содержание» «форма» b дизайне. Понятия «смыслообразование» и «формообразование», «факторы формообразования» в дизайне.

- •Основные понятия и виды дизайн-проектирования

- •Предпроектная стадия / Концептуальная модель

- •Разработка дизайн-концепции /Логическая модель

- •33. Основные этапы процесса дизайн-проектирования

- •5. Рабочий проект

- •34. Предпроектный анализ как стадия процесса дизайн-проектирования. Постановка проектной задачи

- •35. Разработка дизайн-предложения как стадия процесса дизайн- проектирования. Разработка дизайн-концепции

- •37. Эвристические методы в дизайн-проектировании и их разновидности

- •Метод синектики

- •Метод эвристических аналогий

- •Метод эвристической инверсии

- •Метод гирлянд ассоциаций и метафор

- •Метод систематизированного поиска

- •Метод ключевых вопросов

- •Метод «пять почему»

- •38. Формализованные и экспериментальные методы проектирования

- •42. Методы исследования потребителей

- •Идентификация функций:

- •Определение взаимодействия с пользователем:

- •Создание взаимосвязей между функциями:

38. Формализованные и экспериментальные методы проектирования

Теоретические («рациональные») методы опираются на рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение) и логические процедуры вывода. Движение мыслей контролируется сознанием человека и осуществляется в форме упорядоченных суждений (умозаключений), имеющих логическое основание и направленных на к поиск решения конкретной цели. Достаточно «тяжёлые», энергозатратные и «медленные» методы.

К числу этих методов относят как:

методы-приемы: анализ и синтез, классификацию (объединение различных объектов в группы на основе общих признаков), абстрагирование (отвлечение в процессе познания от некоторых свойств объекта с целью углубленного исследования одной определенной его стороны), формализацию (отображение знания в знаковом, символическом виде); аналогию (умозаключение о сходстве объектов в определенном отношении на основе их сходства в ряде других отношений); моделирование (создание и изучение заместителя/модели объекта); идеализацию (создание понятий для объектов, не существующих в действительности, но имеющих прообраз в ней); дедукцию (движение от общего к частному), индукцию (движение от частного к общему утверждению);

методы-подходы (более широкие методы, указывающие на общий способ решения задач и включающие множество различных приемов): системный подход, структурно-функциональный метод, герменевтический метод и пр.

Одной из разновидностей теоретических методов являются формализованные (алгоритмические) методы.

Алгоритмические методы – методы принятия решений, используемые при разрешении хорошо структурированных и частично слабоструктурированных проблем для оценки вариантов решений, выбора и обоснования оптимального варианта; ориентированы на выполнение конкретных предписаний, основаны на четких указаниях посредством языка схем, математических формул, формально-логических отношений и алгоритмов (формализованные, доведенные до математических алгоритмов процедуры проектирования). Методы предполагают использование в процессе решения проектных задач системы правил последовательного выполнения действий – алгоритмов.

В разных литературных источниках эти методы нередко называют «интеллектуальными», «логическими», «машинными», «формализованными».

Важная черта методов – независимость получаемых результатов от субъективных факторов.

Большинство алгоритмических методов основано на теории оптимизаций, т.е. на математических методах нахождения оптимума функций и функционалов, выражающих критерии качества искомого решения.

В числе методов этой группы: граф зависимостей, метод морфологических карт, сети связей и др.

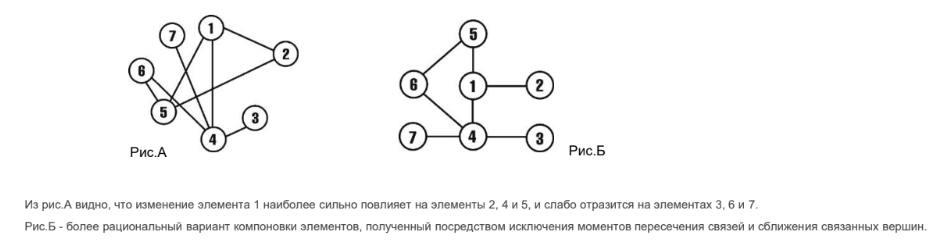

Граф зависимостей — графический метод построения графа поиска решения в виде «дерева решений» и применения к нему определенных правил поиска искомого пути решения. Метод позволяет установить оптимальные связи между элементами проектируемой системы в границах рассматриваемой проектной проблемы и визуализировать результаты системного поиска.

Суть метода — в графической фиксации элементов разрабатываемой системы, построении графа взаимодействий (точка изображает элемент проектируемой системы, а линия — связь между элементами) и выявлении структуры сети при проектном изменении положения «точек» и сведении к минимуму количества пересечений «линий».

Метод применяется в сложных проектных ситуациях, где служит средством строгой объективной проверки правильности решений, неосуществимой чисто мысленным или визуальным путем.

Может быть использован как средство выражения проблемы в форме, пригодной для обработки на ЭВМ.

Бесполезен в случаях, когда структуру проблемы нельзя с достаточной степенью точности раскрыть с помощью какой-либо модели.

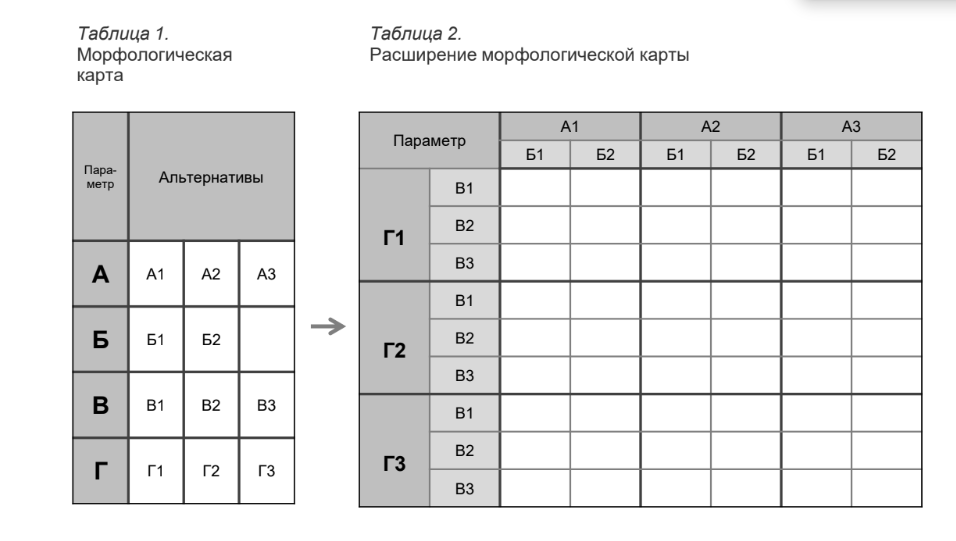

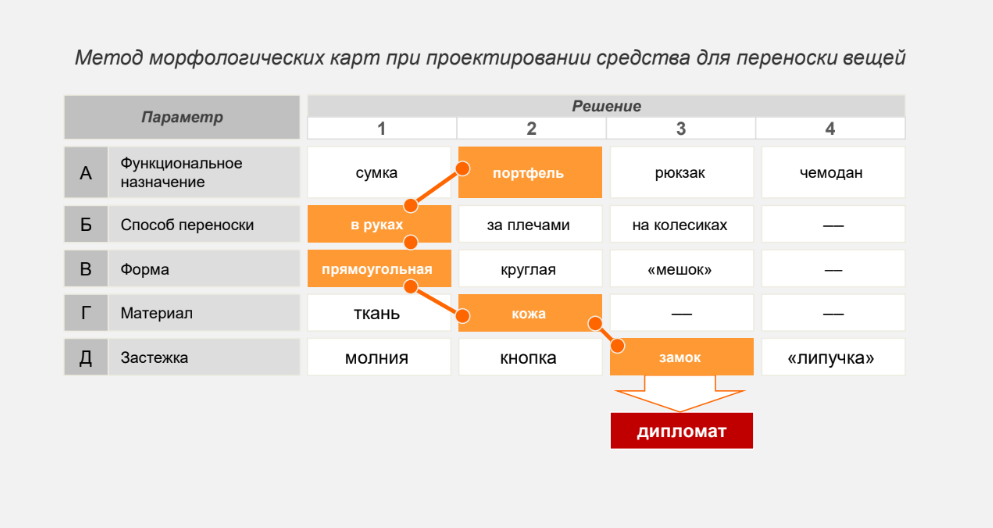

Метод морфологических карт имеет целью расширить область поиска возможных решений задачи и определить возможные границы ее решения; основан на выявлении возможных решений для отдельных частей задачи (так называемых морфологических признаков, т.е. признаков, характеризующих объект) и последующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании).

Основан на принципах системного анализа, с помощью которого выявляются новые связи и отношения.

Последовательность действий по методу такова:

• определяется перечень максимально независимых функций, которые должно выполнять изделие;

• составляется перечень возможных технических реализаций каждой из этих функций в виде таблицы – морфологической карты, в первом столбце которой перечисляются функции, а в каждой строчке – способы их осуществления;

Если для каждой функции выбрать какое-нибудь одно наиболее приемлемое решение, то их совокупность даст одно из возможных решений задачи в целом.

В таблице (см. далее) этому решению будет соответствовать последовательность клеток сверху вниз, соответствующих выбранным решениям для отдельных функций. Таким образом может быть синтезировано несколько возможных решений, из которых затем надо выбрать наилучшее. На этой же карте показываются и уже существующие решения задачи как прототипы, если они известны. При выборе частных решений для отдельных функций учитывается необходимость их совместимости, а также техническая эффективность (стоимость, массогабаритные характеристики и т.д.).

Общее число теоретически возможных решений, охватываемых методом морфологических карт, может быть очень велико: так, например, таблица из 10 строк и 10 столбцов содержит 10 миллиардов комбинаций. Это и является основной целью метода – максимально расширить области поиска.

Для сложных систем метод морфологических карт, может иметь развитие в виде двухэтапной процедуры. На первом этапе (описан выше) для каждой составляющей системы находится по несколько вариантов решений. На следующем этапе ищется наилучшее общее решение путем выбора тех из этих вариантов решений, которые дают возможность осуществить в наибольшей степени унификацию и объединения их функциональных компонентов.

Для этого составляется таблица, в левой колонке которой заносится перечень составляющих комплекс технических систем, а в строках справа дается перечень компонентов, соответствующих выбранным вариантам реализации каждой системы. Анализ этой таблицы позволяет выбрать наилучшие варианты технического решения для каждой системы по указанному выше критерию унификации и объединения их функциональных компонентов.

Эмпирические методы основываются на чувственном познании (ощущение,

восприятие, представление) и данных приборов. К их числу относят: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение.

Связаны с экспериментальными исследованиями, проведением испытаний и практической проверкой теорий и предположений (сбор данных, которые будут содержать достаточные сведения для подтверждения правильности гипотез или ранее принятых решений (определение фактических

характеристик, их соответствие заданным показателям качества, проверка технологических решений и т.д.).

Направлены на изучение реальных объектов, определенных явлений или моделей (физических, химических, социальных и пр.) и их характеристик в управляемых наблюдателем условиях (создаваемых или подбираемых, естественных или искусственно созданных).

Разновидности экспериментов:

по объекту исследования:

Реальный эксперимент — опыт, проводимый в действительности в конкретных экспериментальных условиях.

Мысленный эксперимент — проверке подлежат не реальные явления, а информация о них, а такой существенный момент экспериментирования, как целенаправленное вмешательство в реальные процессы, отсутствует; эксперимента воспроизводится в воображении.

по решаемым задачам:

Научный эксперимент направлен на получение новых знаний.

Прикладной эксперимент направлен на получение практического эффекта.

Художественный эксперимент — экспериментирование с художественными приемами, техниками и материалами, с образно-пластическими средствами и пр.; направлен на получение нового образного эффекта.

в зависимости от характера условий проведения:

• лабораторные – в основном исследовательские испытания, где изучается поведение отдельных компонентов системы, макетов и образцов, а часть внешних параметров имитируется;

• эксплуатационные – проводятся в условиях непосредственной эксплуатации серийно выпускаемого изделия (собираются статистические данные об изделии, выявляются скрытые дефекты и дополнительные

возможности).

• и пр.

Как уже отмечалось, сегодня дизайн рассматривается как комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, технические, гуманитарные знания с инженерным и художественным мышлением, направленная на создание предметного мира в его современном понимании.

Поэтому на современном этапе в дизайне актуально использование широкого спектра методов – как универсальных, так и частнонаучных, заимствованных из инженерной деятельности, маркетинга, искусства. Не теряют актуальности и традиционные методы проектирования.

Фонд методов развивается. Идет интенсивный процесс усовершенствования методик проектирования, поиск способов получения креативных и инновационных решений, соответствующих перспективным тенденциям развития общества.

Выбор метода зависит не только от характера решаемой задачи, но и от индивидуальных черт разработчика (его характера, организации мышления, склонности к риску, способности принимать решения и нести за них ответственность и пр.), условий его труда и оснащенности средствами оргтехники.

39. Методы дизайн-проектирования в зависимости от характера задач, решаемых в процессе Виды проектирования в зависимости от методологических принципов и доминирующего метода:

Штучное проектирование — целостное структурообразование содержания и формы штучного (единичного) изделия, при котором проектировщик взаимосвязано разрабатывает его утилитарные и эстетические аспекты.

Системное проектирование комплексно решает поставленные задачи, принимает во внимание взаимодействие и взаимосвязь отдельных объектов-систем и их частей как между собой, так и с внешней средой, учитывает социально-экономические и экологические последствия их функционирования.

Системное проектирование базируется на системном подходе, в рамках которого любой объект, сложный или простой, рассматривается как система, внутри которой выделяют логически связанные более простые части — подсистемы, единство частных свойств которых и образует качественно новые свойства объекта-системы.

Аналоговое проектирование — в рамках проектного поиска мышление проектировщика сориентировано на известные решения сходных задач, представленные в прототипах (прообраз, образец) или аналогах; значительное влияние видового образа на формообразование; чаще всего результатом аналогового проектирования является незначительно трансформированное знакомое решение.

Инновационное проектирование — мышление проектировщика ориентировано на поиск новых, инновационных решений, на передовой и новаторский опыт, на достижения научной и научно-технической деятельности

Виды проектирования в зависимости от типа проекта:

Концептуальное проектирование — начальная стадия проектирования, на которой принимаются решения, определяющие последующий облик системы, проводится исследование и согласование параметров созданных решений с возможной их организацией.

Конкурсное проектирование — проектная деятельность, результатом которой является проектное решение, созданное на основе конкурсных условий.

Экспериментальное проектирование — опытное (пробное) проектирование, осуществляемое с целью изучения, предварительной проверки и эффективности новых прогрессивных проектных решений и выбора наиболее перспективных

Вариантное проектирование – вид проектной деятельности, результатом которой являются несколько равноценных вариантов проектных решений на основе разных концептуальных идей.

Индивидуальное проектирование – вид проектной деятельности, результатом которой является проект, созданный на основе индивидуальных пожеланий заказчика.

Типовое проектирование — вид проектной деятельности, результатами которой являются однотипные проекты изделий, предназначенных для серийного производства. .

Краткосрочное проектирование — ориентировано на ближайшие 5-15 лет. Решающую роль играют существующие технологические возможности производства. Проектные прогнозы наиболее детальны и, по существу, смыкаются с текущим проектированием (хотя и не сводятся к простой проекции в будущее очевидных тенденций).

Среднесрочное проектирование — ориентировано на перспективу в 15-25 лет. Главным становится функциональное содержание объекта прогнозирования, определяемое развитием общественных потребностей.

Долгосрочное проектирование — ориентировано на перспективу более 25 лет. Зависимость от технологических ограничений здесь полностью утрачивается, а решающее значение приобретают идеалы развития предметной среды (футуропроектирование).

40. Методы анализа проблемной ситуации и постановки проблемы. Методика логико-смыслового моделирования проблемы Проблема — сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения; противоречие между желаемым будущим и реальной ситуацией, которое чаще всего выражается в отсутствии, недостатке чего-то, несоответствии одной части реальности, другой.

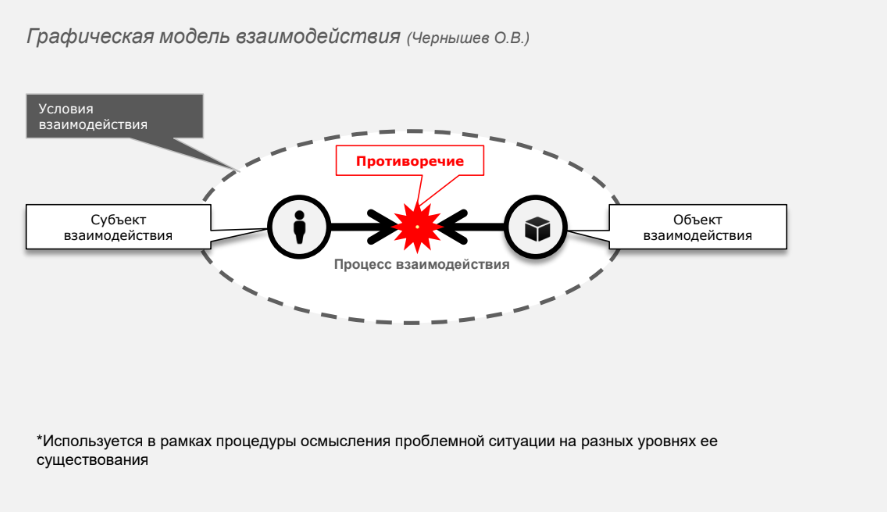

Проблемная ситуация — возникающее в процессе деятельности противоречие между определенной существующей социальной потребностью и отсутствием наличных средств ее адекватного удовлетворения.

Возникает в процессе познавательной деятельности субъекта, направленной на некий объект, когда субъект встречает какое-то затруднение, преграду. Проблемную ситуацию рассматривают как «разрыв» в деятельности, «рассогласование» между целями и возможностями субъекта. Проблемная ситуация представляет собой условия, порождающие проблему.

Противоречие — взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении.

Проблематизация — субъективный, творческий и трудно формализуемый процесс направлен на расширение представлений о сущности исходной ситуации, выявление разного рода противоречий, связанных с темой разработки, осознание природы и формы их существования, оснований возникновения, а также выявление ведущей основной проблемы (группы проблем), на решение которой будет направлена проектная разработка.

Этап 1. Формирование проблемного поля:

- создание исходной совокупности знаний о проблемной ситуации (например, ярко светит солнце);

- осмысление и понимание описания проблемной ситуации (установление смысла проблемной ситуации в структуре человеческой деятельности и выявление косвенных признаков, указывающих на наличие проблем – например, дискомфорт, испытываемый от ярких солнечных лучей);

- формирование теоретической схемы проблемы (построение системы теоретических конструктов – например, солнце светит в глаза, потому что мы выбрали такое неудачное положение);

- составление исходных формулировок проблем (соотнесение теоретической схемы проблемы со структурой проблемной ситуации – например, неудачная позиция, занятая нами по отношению к солнцу, создает нам дискомфорт от его ярких лучей);

- составление первичного каталога проблем (простое множество).

Осмысление проблемной ситуации осуществляется на разных уровнях ее существования:

глобальный уровень («общество – искусственная среда») – в контексте совокупности обстоятельств и условий функционирования общества в целом;

• локальный уровень («дизайнер – тема» / «локальное общество – искусственная среда») – перенос значимых общественных проблем в проектное противоречие, решение которого возможно профессиональными средствами дизайна;

• прикладной уровень («человек – предмет») – выявление несоответствия свойств объекта взаимодействия потребностям и свойствам человека (определенной социальной категории или группы потребителей), в контексте ситуации, обусловленной конкретными обстоятельствами и условиями его жизнедеятельности («жизненная ситуация»).

Наводящие вопросы при формировании проблемного поля

При осмыслении проблемной ситуации и выяснении характера проблем достаточно часто используют множество наводящих вопросов:

• сущность проблемной ситуации (что? где? кто? почему? с какой целью?);

• почему существует проблема?

• сколько (каких?) причин вызывает данную проблему?

• связаны ли указанные причины друг с другом?

• когда возникла и стала развиваться проблемная ситуация?

• при каких условиях возникла проблемная ситуация, под влиянием каких факторов ?

• актуальность и срочность решения проблемной ситуации (зачем? насколько?);

• каковы последствия проблемы?

• присутствуют ли явные политические, культурные и экономические последствия?

• на какое количество людей влияет проблема?

и пр.

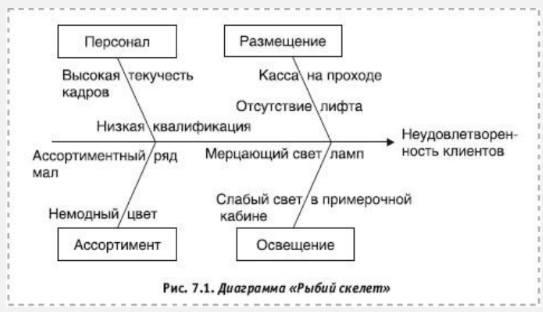

Диаграмма «Рыбий скелет»

— диаграмма причин и результатов предназначена для выявления возможных причин проблем, а также для планирования действий, направленных на их разрешение.

Принципы построения диаграммы (в качестве примера рассмотрены причины неудовлетворенности клиентов в торговом зале универмага):

Центральная стрелка указывает на рассматриваемую проблему (результат проявления причин), вдоль нее перечислены основные рассматриваемые категории, а от них направлены ветви с прикрепленными к ним причинами, связанными с рассматриваемыми категориями и вызывающими проблему.

Выделяют несколько способов построения диаграммы:

1. анализ рассеивания — анализируемая проблема изображена справа (у острия большой стрелки), а категории возможных причин представляются в виде ветвей, похожих на кости рыбьего скелета. Для каждой категории устанавливаются все возможные причины;

2. перечень причин — все возможные причины выявляются методом мозгового штурма и включаются в список в порядке поступления; затем все они разбиваются на категории и наносятся на схему.

Техника «Пять почему»

— используется для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы; основной задачей является поиск первопричины возникновения проблемы с помощью повторения вопроса «Почему?». Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий. Пять повторении вопроса, как правило, позволяют найти первопричину.

Первым делом формулируется исходная проблема.

Затем задаётся вопрос: «Почему это произошло (происходит)?»

Получив ответ, снова спрашиваем: «Почему это произошло?» — выясняя таким образом причину причины.

В результате выстраивается логическая цепочка, ведущая к первопричине. Предполагается, что именно воздействие на первопричину будет наиболее эффективным для решения исходной проблемы.

Двигатель не заводится! (проблема)

Почему? — Сел аккумулятор (первый вопрос)

Почему? — Не работает генератор (второй вопрос)

Почему? — Проблемы с ремнем генератора (третий вопрос)

Почему? — Ремень был в порядке до этого момента, но ни разу не менялся (четвертый вопрос)

Почему? — Автомобиль не проходил должного технического осмотра по рекомендуемому графику (пятый вопрос, первопричина).

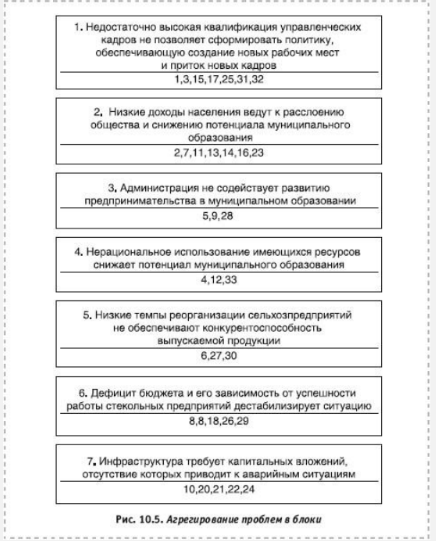

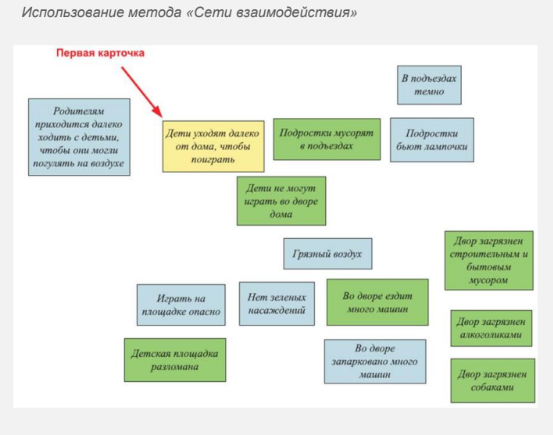

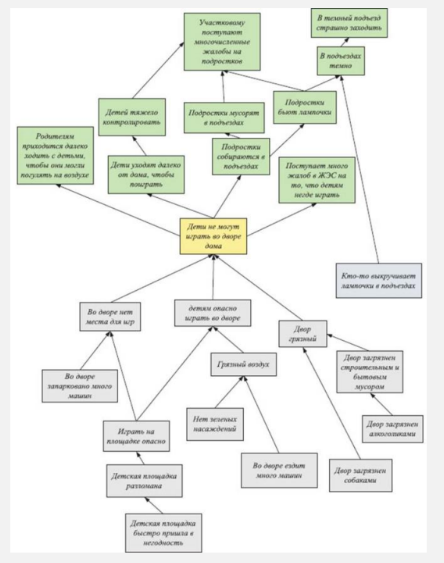

Этап 2. Структурирование проблемного поля

— преобразование первоначального «расплывчатого» описания проблемной ситуации в иерархически систематизированную структуру.

2.1. Содержательно-смысловая «сортировка» выявленных проблем (на основе парных сравнений, установления причинно-следственных зависимостей).

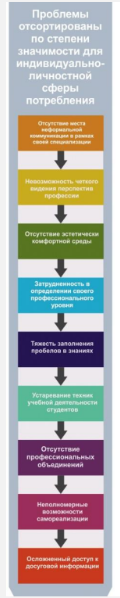

2.2. Ранжирование выявленных проблем по степени значимости:

корневые – вызывающие или обостряющие другие проблемы;

узловые – являются причиной возникновения др. проблем, но одновременно вызывающие или обостряющие др. проблемы;

результирующие – являются следствием других проблем; автономные – достаточно значимые, но не связанные с другими.

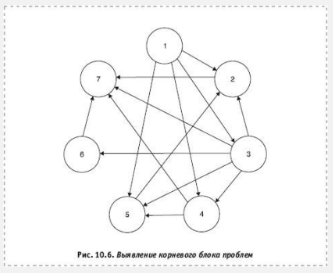

2.3. Построение «дерева» проблем (иерархический граф, отражающий представление о наиболее важных проблемах и связях между ними).

2.4. Выявление главной (корневой, ключевой) проблемы (от ее решения зависят др. проблемы, а она сама ни от одной из них не зависит) и определение целевых ориентиров проектирования.

Техники, используемые при формировании проблемного поля:

Этап 3. Определение ведущей проблемы

Для успешного преобразования системы необходимо четкое понимание того, чего именно необходимо добиться, а это напрямую связано с формулировкой ведущей проблемы проекта.

Определение ведущей проблемы — ясное осознание проблемы и ее предъявление в формулировке; перенос выявленных социальных противоречий в плоскость возможностей профессиональной деятельности (оценка должного и возможного).

Схема определения проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, которая требует изменений и решение которой возможно профессиональными средствами деятельности.

Характер выявленной ведущей проблемы определяет степень значимости проекта, служит основой для формулировки цели и задач проектирования. Проблема, цель и задачи связаны между собой. Одно вытекает из другого: проблема -> цель -> задачи.

Примеры неправильных формулировок проблем:

«неэффективная работа персонала», «плохое состояние окружающей среды»; «катастрофическое загрязнение рек» — по существу, это не проблемы, а отдельные факты или обстоятельства.

Неправильные формулировки актуальных проблем трудовых коллективов: «совмещение профессий», «престиж и привлекательность рабочих профессий», «социальные аспекты развития содержания труда», «свободное время работников», «удовлетворенность работников социально-культурными и жилищно-бытовыми условиями». По существу, это не проблемы, а темы исследований проблемы или названия рубрик, по которым необходим сбор эмпирической информации.

Критерии для корректной формулировки проблемы: сжато характеризует ситуацию, которая требует изменений; показывает круг тех/того, кого/чего она касается; затрагивает вопрос, который касается определенных потребностей/целей.

41. Ретроспективный метод в дизайне и методика его использования Ретроспективный метод в дизайне относится к процессу анализа и оценки прошлых проектов, чтобы извлечь уроки и применить их в будущих работах. Этот метод помогает дизайнерам и командам разрабатывать более эффективные стратегии и методики работы. Методика использования ретроспективного метода включает в себя несколько этапов: 1. Определение целей: определите, что именно вы хотите достичь с помощью ретроспективного анализа. Например, улучшение процесса разработки, повышение качества продукта или улучшение коммуникации в команде. 2. Сбор данных: соберите информацию о прошлых проектах, включая данные о процессе разработки, обратную связь от клиентов и пользователей, а также оценки команды. 3. Анализ: проанализируйте собранные данные, выявите проблемные моменты и успешные практики. 4. Извлечение уроков: на основе анализа выделите ключевые уроки, которые могут быть применены в будущих проектах. 5. Разработка плана действий: на основе извлеченных уроков разработайте конкретный план действий для улучшения процессов и результатов в будущих проектах. 6. Реализация изменений: внедрите изменения, определенные в плане действий, и продолжайте отслеживать и анализировать результаты для постоянного улучшения. Использование ретроспективного метода помогает дизайнерам и командам создавать более качественные продукты, повышать эффективность работы и развивать навыки коллективной работы. Один из вариантов использования исторического метода является так называемый «ретроспективный» («регрессивный», «реконструкционный») метод. Исторический метод широко используется в разных науках (в экономике, юридических науках, социологии, инженерии и пр.). Для чего? Изучение прошлого способствует лучшему пониманию современности и открывает горизонты будущего. Суть ретроспективного метода заключается в опоре на более близкие исследователю исторические состояния изучаемого явления/процесса для лучшего понимания его состояния в прошлом. Таким образом, прошлое интерпретируется или реконструируется на основе каких-либо теоретических предпосылок или знания о более позднем состоянии данного или схожего явления или процесса. Специфика использования метода в дизайне: смотрим в прошлое, пытаясь понять некий процесс, свидетелями которого не являлись. При этом исследователь имеет дело преимущественно с отдельными свидетельствами (материализованными результатами) давно завершившегося процесса. В числе основных задач – выявление противоречий, способствовавших появлению исторических прототипов объекта проектирования, а также факторов смысло- и формообразования, оказывавших определяющее влияние на процессы их развития. Полученные результаты позволяют «увидеть» перспективы развития объекта проектирования и группу факторов, определяющих его формообразование. Исторический метод основан на принципах целостного видения прошлого. Он ориентирован на постоянное оперирование целостным образом реконструируемого процесса и основывается на понимании: • исследуемого явления, как некоего целого, переживающего процесс формирования и становления; • общей логики движения исследуемого процесса как целого, имеющего начало и предполагаемый конец (начало процесса, его состояние в настоящем и перспективы развития); • того, что процесс развития – это не аморфный процесс переходящих друг в друга постоянных изменений, а процесс, имеющий определённую структуру с определенной логикой, ведущую линию изменений, причины направленности движения и такую «неуловимую материю», как движущие силы эволюционного процесса; • того, что на каждом витке эволюции, исследуемая сущность постепенно наращивается, становится все более определённой («первичные сдвиги» нередко мало похожи на свойства и качества явления в настоящем, но содержат в себе общие сущностные моменты, а каждый этап развития – это определённый момент становления целостности); • поиске составляющих процесса, имеющих свойство целостности, а также определение взаимосвязей процесса с разнообразными явлениями социокультурной действительности; • свободном перемещении исследовательской мысли внутри исследуемого эволюционного процесса, постоянное соотнесение каждой части исследуемого процесса с его целостной «линией» развития, проведение сравнений не только соседних моментов процесса, но и далеко друг от друга отстоящих (позволяет проследить разные линии движения в ходе процесса, увидеть взаимосвязи между ними). Методы, приемы и процедуры , используемые в рамках исторического метода: Синтез – соединение элементов знания, полученных в ходе анализа, в единое целое. Синтез предполагает не простое механическое сложение отдельных элементов, а качественный скачок в пониманииобъекта исследования. Анализ это вычленение отдельных сторон объекта, разложение целого на отдельные элементы. Историк не может охватить в целом изучаемый им период или объект исследования. Ему необходимо изучить отдельные аспекты, факторы, получить знания об отдельных аспектах исторической действительности. Методы, приемы и процедуры , используемые в рамках исторического метода: Индукция - дедукция (органически связаны, дополняют друг друга.) Индукция - исследование от единичного к общему. Дедукция - от общего к частному,единичному. Историк исследует факты и приходит к обобщенному понятию и, наоборот, применяет известные ему понятия для объяснения фактов. В каждом факте есть элементы общего. Вначале оно слито с единичным фактом, затем выделяется как таковое. Методы, приемы и процедуры , используемые в рамках исторического метода: • Восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. •Реконструирование идеальной фактичности (моделирование идеального образа процесса, опирающегося на фактическую реальность). •Объективное дистанцирование — прием, используемый при изучении сложных, многолинейных и многоярусных процессов для понимания их внутренних закономерностей и выявления факторов внешнего влияния. •Периодизация – это особого рода систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определенные хронологические периоды. При проведении исторического анализа внимание исследователя сосредоточено на определении траектории развития объекта проектирования и выявлении причин (смысло- и формообразующих факторов), влияющих на его эволюцию. При изучении исторического материала выявляются различные факты, относящиеся к теме исследования и в том числе исторические прототипы объекта проектирования. Последние рассматриваются как «проектный» ответ на некоторую проблемную ситуацию, как материальный способ разрешения противоречия, возникающего в процессе взаимодействия определенного субъекта и определенного объекта и протекающего в конкретных условиях на определенном отрезке времени.