Лекция 8. 2 сем

.pdf

Палочки, образующие споры, называются бациллами и клостридиями.

У бацилл размер споры не превышает ширину клетки и поэтому при образовании споры форма клетки не меняется.

Бациллус – подвижные палочковидные клетки, обитают в почве.

Имеют жгутики, расположенные перитрихально.

Бациллы синтезируют различные литические ферменты,

расщепляющие полисахариды, белки, жиры и другие крупные молекулы.

Некоторые виды бацилл образуют антибиотики, такие как бацитрацин,

субтилизин.

Большинство бацилл сапрофиты, но есть и болезнетворные формы,

например, возбудитель сибирской язвы.

У клостридий диаметр споры больше толщины клетки и поэтому при созревании споры клетка приобретает форму веретена (если спора располагается в центре клетки) или барабанной палочки (если спора располагается на одном из полюсов клетки).

Клостридии осуществляют маслянокислое брожение.

Живут в почве, но некоторые виды в кишечнике человека и животных.

Есть опасные патогенные формы, например, возбудители столбняка,

газовой гангрены. C.botulinum вырабатывает смертельный токсин ботулин.

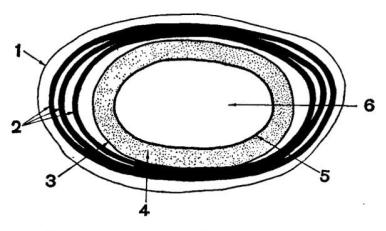

Рисунок 11. Схема строения споры: 1 – экзоспориум, 2 – слои споровой оболочки, 3 – внешняя мембраны споры, 4 – кора, 5 – внутренняя мембрана споры, 6 - сердцевина

Рисунок 12. Чистая культура Clostridium perfringens; видны субтерминально (указаны стрелками) и центрально расположенные опоры; окраска карболовым фуксином и метиленовым синим; х 800

Каждая клетка образует одну спору, которая служит для перенесения неблагоприятных условий.

Спора при соответствующих условиях (температура, влажность,

питательные вещества) прорастает, превращаясь в палочку.

Стойкость бактериальных спор превосходит стойкость любых живых организмов. Например, спора сенной палочки Bacillus subtilis выдерживает температуру 1000С в течение 3 ч. Такая устойчивость спор затрудняет борьбу с инфекциями.

Процесс превращения споры в растущую (вегетативную) клетку начинается с поглощения воды и набухания. При этом происходят глубокие физиологические изменения: усиливается дыхание и активизируются ферменты. В этот же период спора теряет свою термоустойчивость. Затем внешняя оболочка ее разрывается, и из образовавшейся структуры формируется вегетативная клетка.

Рисунок 13. Схемы образования спор

Рисунок 14. Схема образования спор у разных бактерий

8.5. Движение бактерий

Палочковидные бактерии бывают подвижные и неподвижные; клетки подвижных форм палочковидных бактерий снабжены специальными приспособлениями для движения – жгутиками.

Среди бактерий есть подвижные и неподвижные формы. Большинство подвижных бактерий активно передвигается только в жидкой среде.

Движение бактерий осуществляется:

С помощью жгутиков.

Жгутики имеют палочковидные бактерии и некоторые извитые формы.

Наличие жгутиков, их расположение являются постоянными для данного вида признаками и имеют диагностическое значение.

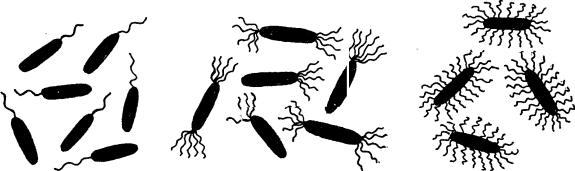

Некоторые виды бактерий имеют один жгутик (монотрихи), у других жгутики располагаются пучками на одном или обоих концах клетки

(политрихи), у третьих покрывают всю поверхность клетки (перитрихи).

Длина жгутиков может во много раз превышать длину клетки бактерий, достигая 10–30 мкм и более. Поперечный размер жгутиков составляет 0,01–0,03 мкм.

Скорость передвижения бактерий велика. За одну секунду клетка может пройти расстояние, в 20–50 раз превышающее длину ее тела.

Происходит движение при вращении жгутиков вокруг своей оси или за счет сокращения жгутиков.

• Путем скольжения.

Характерно для бактерий, имеющих слизистый чехол. За счет слизи клетка скользит по поверхности и передвигается.

• Путем ползания.

Передвижение осуществляется за счет сокращения всей клетки. Такой тип движения осуществляют спирохеты.

• Реактивное движение.

Некоторые бактерии для передвижения выбрасывают порции слизи, и

сами при этом отталкиваются.

а) |

б) |

в) |

Рисунок 15. Расположение жгутиков: а монотрихиальное |

||

расположение; |

|

|

б политрихиальное |

расположение; в |

перитрихиальное |

расположение

Большинство подвижных бактерий активно передвигается только в жидкой среде.

Жгутики имеют палочковидные бактерии и некоторые извитые формы.

Наличие жгутиков, их расположение являются постоянными для данного вида признаками и имеют диагностическое значение.

Длина жгутиков может во много раз превышать длину клетки бактерий,

достигая 10–30 мкм и более. Поперечный размер жгутиков составляет 0,01– 0,03 мкм.

Некоторые виды бактерий имеют один жгутик (монотрихи), у других жгутики располагаются пучками на одном или обоих концах клетки

(политрихи), у третьих покрывают всю поверхность клетки (перитрихи).

Скорость передвижения бактерий велика. За одну секунду клетка может пройти расстояние, в 20–50 раз превышающее длину ее тела.

Рисунок 16. Жгутики бактерий: 1 - монополярный монотрих (Vibrio); 2-

монополярные политрихи: а - Pseudomonas, в - (Chromatium), с - (Thiospiillum); 3 - биполярный политрих (Spiilum); 4 - перитрих (Proteus)

Происходит движение при вращении жгутиков вокруг своей оси или за счет сокращения жгутиков.

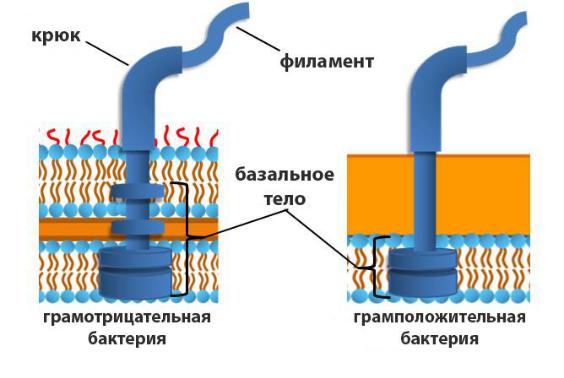

Рисунок 17. Жгутики грамотрицательных и грамположительных бактерий

Движение путем скольжения. Характерно для бактерий, имеющих слизистый чехол.

За счет слизи клетка скользит по поверхности и передвигается.

Путем ползания. Передвижение осуществляется за счет сокращения всей клетки. Такой тип движения осуществляют спирохеты.

Реактивное движение. Некоторые бактерии для передвижения выбрасывают порции слизи, и сами при этом отталкиваются.

8.6. Признаки, используемые при идентификации

микроорганизмов

Основные признаки, используемые при идентификации микроорганизмов:

-морфолого-цитологические признаки

-физиолого-биохимические признаки

- культуральные признаки

При идентификации бактерий рекомендуется также учитывать дополнительные признаки:

-серологические свойства,

-фагоустойчивость,

-химический состав клеточных стенок,

-содержание отдельных нуклеотидов в нуклеоиде.

Морфолого-цитологические признаки. К ним относятся:

-строение,

-форма и размеры клеток, их взаимное расположение,

-тинкториальные свойства (особенности при окрашивании различными красителями),

способность к образованию спор и капсул,

-подвижность,

-наличие жгутиков,

-образование в клетках некоторых включений,

-особенности размножения.

Физиолого-биохимические признаки. При изучении физиолого-

биохимических признаков устанавливают:

-отношение микроорганизмов к различным источникам углерода и азота,

-потребность в кислороде,

-температурные границы роста,

-солеустойчивость,

-чувствительность к антибиотикам,

-ферментативные тесты.

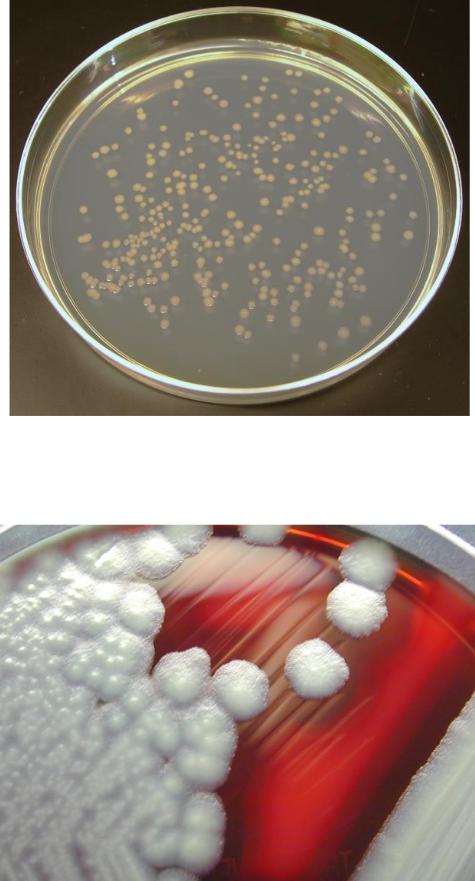

Культуральные признаки. К таким признакам относятся особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах.

Рисунок 18. Грам+ и Грамклетки бактерий

8.7. Колонии микроорганизмов на питательных средах

На плотных питательных средах бактерии образуют разные по форме и величине колонии - видимые скопления микроорганизмов одного вида,

которые формируются в результате размножения одной клетки.

Величина колоний, размеры колоний — признак, позволяющий различать различные виды, роды и даже типы бактерий. По величине колонии делятся на большие (4-5мм), средние (2-4 мм), мелкие (1-2мм).

В большинстве случаев колонии грамположительных бактерий мельче колоний грамотрицателъных.

Рисунок 19. Одиночные колонии бактерий на агаризованной среде

Рисунок 20. Одиночные колонии и колонии, слившиеся в «штрих»