Лекция 6. 2 сем

.pdfЛекция № 6. Археи

Тема 2. Систематика и практическое значение микроорганизмов

6.1.Систематическое положение архей

6.2.Экологические особенности архей

6.3.Особенности морфологии и химического состава

6.4.Метангены

6.5.Сероокисляющие и серовосстанавливающие бактерии

6.6.Галобактерии

6.5. Термоацидофильные микопазмы

Впервые архей обнаружили в вулканических горячих источниках, и

долгое время считалось, что они могут существовать только в экстремальных средах обитания с высокой температурой и повышенной кислотностью.

Сегодня они известны как большая и разнообразная группа, широко распространенная в природе: благодаря молекулярным методам исследователи стали обнаруживать архей во многих местах, например, в

почве или на коже человека. Получение чистой культуры многих архей — дело очень трудоемкое и не всегда заканчивается успехом, потому что археи часто требуют экзотических условий или не желают расти без присутствия других микроорганизмов.

Оказалось, что метанобразующие археи населяют желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ) травоядных животных. В рубце жвачных или в кишечнике термитов различные бактерии разлагают целлюлозу, образуя водород в качестве побочного продукта, а метаногены превращают водород и углекислый газ в метан, который затем выделяется из пищеварительного тракта их хозяев. Есть гипотеза, утверждающая, что, если бы этого процесса не было, происходящее накопление водорода в пищеварительном тракте влияло бы на равновесие в реакции разложения целлюлозы и она разлагалась

бы медленнее. В последнее время метаногенных архей находят во все большем числе видов животных.

В другом исследовании архей из разных типов удалось обнаружить на нескольких видах кораллов, причем археи составляли половину всего прокариотического сообщества.

Становится все более очевидным, что археи распределены по всему миру и хорошо приспособлены к различному образу жизни, включая симбиотическое партнерство с эукариотическими хозяевами. Но несмотря на то, что этим открытиям уже больше десятка лет, роль архей в большинстве таких симбиозов неясна. Тот факт, что они составляют значительную часть микробного сообщества, указывает на их важную роль, но подробности таких союзов нам пока неизвестны.

На данный момент не существует четких доказательств существования патогенных, или, тем более, паразитических архей. Археи составляют значительную часть нашего микробиома, но их почти всегда упускают из виду при изучении различных патологий. Дело в том, что на данный момент нет стандартных протоколов обнаружения архей, поэтому справочные базы данных по ним не полны, и выделение и установление последовательности ДНК происходит с большими трудностями. Хотя уже в конце 2010-х

некоторые некультивируемые виды удалось обнаружить с помощью метагеномики, только развитие высокопроизводительного секвенирования позволило выявить сообщества архей, ассоциированных с человеком.

В исследованиях 2016 года удалось выявить корреляцию между количеством архей родов Methanobrevibacter и Akkermansia с риском возникновения рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Было обнаружено, что повышенное содержание этих архей в кишечнике человека вызывает синтез провоспалительных цитокинов в

некоторых иммунных клетках и ингибирует производство подавляющих воспаление белков. Однако прямое патогенное действие не было доказано in vitro, так как совместная инкубация вида Methanobrevibacter smithii и

иммунных клеток не воспроизводила эти результаты.

Метаногены поддерживают благоприятные условия для развития условно-патогенных бактерий, что косвенно способствует развитию заболеваний: различные вредоносные микроорганизмы лучше растут в тесном союзе с археями. Однако присутствие архей-метаногенов имеет две стороны. Положительным эффектом метаногенеза является снижение общего давления в желудочно-кишечном тракте. В случае бескислородного дыхания одна молекула CO2 и четыре молекулы H2 используются для получения одной молекулы метана (CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O), что приводит к уменьшению вздутия живота.

Археи способны превращать металлы и металлоиды, такие как мышьяк, селен, теллур, сурьма и висмут, в их более опасные летучие производные.

Археи способны удалять триметиламин (ТМА), превращая его в метан, что противодействует развитию атеросклероза — заболевания,

поражающего артерии, в стенках которых накапливается холестерин. Связь повышенной концентрации TMA с развитием сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений.

Археи (как и многие бактерии) могут образовывать биопленки — устойчивые конгломераты микроорганизмов, защищенные от воздействия внешней среды и погруженные в общий матрикс. Для различных видов архей было показано образование биопленок, и предполагается, что метаноархеи в ЖКТ встречаются в таких сообществах, оседая на поверхности слизистой оболочки. Биопленки также наблюдались в полости рта, и в них археи Methanobrevibacter oralis обнаруживались у каждого второго пациента,

страдающего пародонтозом (поражение околозубной ткани), при этом у здоровых людей подобные биопленки не встречаются. В биопленках присутствуют организмы разных таксономических групп, и, возможно,

архейные биопленки способствуют сохранению групп патогенных бактерий,

например, защищая их от антибиотиков .

Таким образом, археи могут оказывать на организм человека как положительный, так и отрицательный эффект. Например, метаногенные археи вовлечены во многие процессы, помогают пищеварению и снижают общее давление в ЖКТ, однако несколько исследований предполагали участие метаногенных архей в желудочно-кишечных заболеваниях, таких как рак, ожирение, анорексия и воспалительное заболевание кишечника. Тем не менее следует уточнить, что в этих исследованиях отсутствуют соответствующие методы количественной оценки, и в других работах сообщается о спорных результатах общей численности этих микроорганизмов в исследуемых группах пациентов.

6.1. Систематическое положение архей

Археи, как и бактерии, относятся к прокариотам. Первоначально их относили к царству бактерий, но целый ряд принципиальных отличий привел к выделению их в самостоятельное царство и даже отдельную ветвь эволюции.

Археи различно окрашиваются по Граму, эндоспор не образуют.

Формы клеток архей с целом сходны с таковыми бактерий: кокки, палочки,

извитые клетки и виды, характеризующиеся слабым ветвлением. Однако отсутствуют сложные многоклеточные формы мицелиального типа.

Строение клеток архей также близко в бактериальному, есть жгутики и пили. В цитоплазме некоторых архей обнаружены газовые вакуоли и запасное вещество гликоген, присущие многим бактериям.

Способы размножения архей: бинарное деление, почкование,

фрагментация, также не отличаются от размножения бактерий.

Вместе с тем археи отличаются от эубактерий по очень многим признакам: составом и первичной структурой рибосомальных и транспортных РНК, составом мембранных липидов и образованием однослойной липидной мембраны, составом клеточных стенок (состоит не из пептидогликана, а из других биополимеров – кислых полисахаридов, белков,

псевдомуреина), способностью использовать только низкомолекулярные органические соединения, жизнеспособностью в экстремальных условиях.

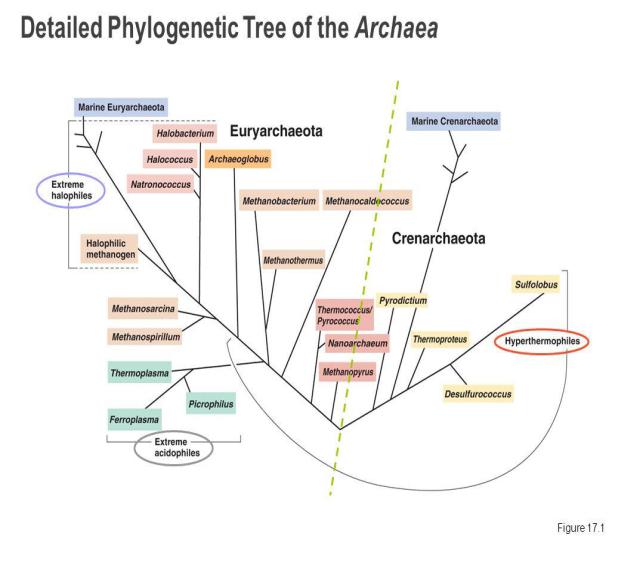

Царство Архей включает один Класс Археи, разделенный на 5 групп.

Метаногены представлены сферическими и палочковидными формами. Это строгие анаэробы, энергию получают при окислении водорода с восстановлением углекислого газа до метана или при использовании уксусной или муравьиной кислоты и метилового спирта с образованием метана и углекислого газа. Жизнедеятельность метаногенов в природе связана с микроорганизмами, которые образуют уксусную и муравьиную кислоты, свободный водород и углекислый газ. Метаногены широко распространены в почве, донных отложениях, желудочно-кишечном тракте животных. Запасы природного газа образовались на Земле, благодаря деятельности метаногенных архебактерий. Сейчас эти организмы используют при анаэробной переработке твердых и жидких отходов для получения биогаза.

Аэробные сероокисляющие археи (сульфолобус) окисляют элементарную серу до сулфата, используя эту реакцию в качестве источника энергии. Термофилы (развиваются при температуре 70-75 С) и ацидофилы

(оптимум рН=3).

Анаэробные серовосстанавливающие археи (термопротеи)

восстанавливают элементарную серу до сероводорода. Экстремальные термофилы, оптимальная температура 85-105 С. Обитают в гидротермальных источниках.

Галобактерии – микроорганизмы разнообразной морфологии,

способные развиваться только при высокой концентрации соли (до

25%).Характеризуются особым типом фотосинтеза с участием пурпурного пигмента бактериородопсина. Участвуют в превращении углерода и азота в засоленных почвах, соленых озерах с высокой температурой воды и низким содержанием кислорода.

Термоацидофильные микоплазмы – архебактерии без клеточной стенки, развиваются при высоких температурах (45-62 С) и рН=1. Выделены из саморазогревающихся куч каменного угля. Обнаружены в горячих источниках

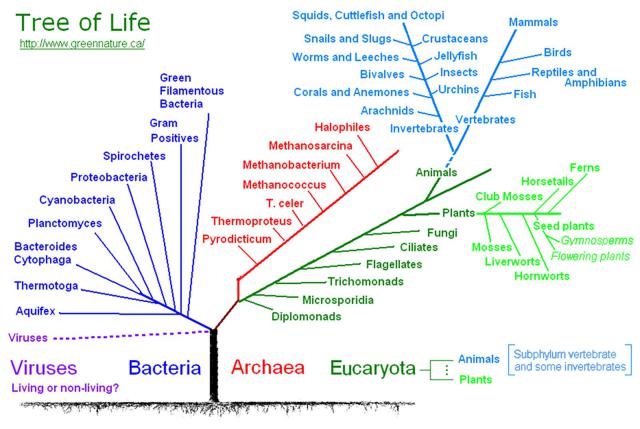

Рисунок 1. Филогенетическое дерево, показывая разнообразие бактерий, по сравнению с другими организмами.

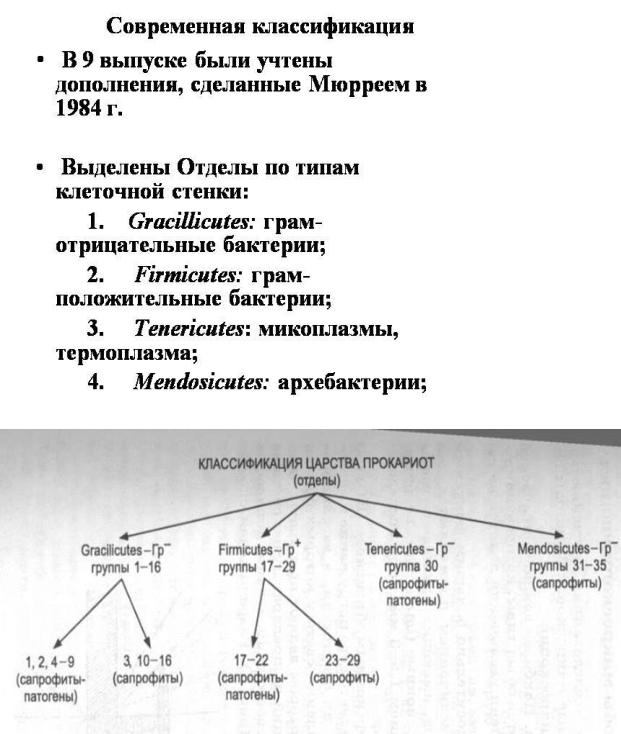

Бактерии (истинные бактерии) разделены на 3 отдела в соответствии с типом клеточной стенки

I отдел – Gracilicutes

II отдел – Firmicutes

III отдел – Tenericutes

IV отдел (Mendosicutes) - археи

Рисунок 2. Классификация по Берджи. Археи – 31-35 группы

Домен Археи

отдел IV (Mendosicutes)

Археи отличаются дефектной клеточной стенкой, особым строением рибосом, рРНК; среди них нет возбудителей инфекционных заболеваний.

Археи - прокариоты, по имеющимся данным претендующие на более раннее происхождение, чем формы, включенные в I и II отделы.

Рисунок 3. Филогенетическое древо архей

Архейные клетки могут быть самой различной формы, как типичные для бактерий сферы, палочки, спиралевидные клетки, так и необычные формы, дольчатые клетки Sulfolobus, длинные извитые Thermofilum

диаметром, менее 0,5 мкм и идеально прямоугольные Thermoproteus и Pyrobaculum.

Архея Haloquadratum walsbyi имеют плоскую, квадратную форму, что вероятно помогает ей выживать в гипертонических солевых растворах.

Thermoplasma и Ferroplasma не содержат клеточной стенки и обладают неправильной формой, подобно амебам Многие плеоморфны.

Некоторые виды формируют агрегаты или нити длиной до 200 мкм.

агрегаты Thermococcus coalescens сливаются, формируя гигантские клетки.

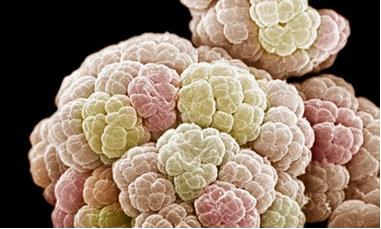

Существует несколько родов архей, которые объединяются в

сарциноподобные группы, например род Methanosarcina .

Sulfolobus |

Haloquadratum |

Methanosarcina

Рисунок 3. Клетки архей

6.2. Экологические особенности архей. Отдел IV (Mendosicutes)

Окрашивание по Граму отрицательное или положительное.

Большинство - строгие анаэробы. Многие имеют жгутики. В отличие от эубактериальных жгутиков в их состав входит несколько видов флагеллинов.

При обычном микроскопировании невозможно выделить какие-либо отличия архей от эубактерий, они близки к их грамположительным формам.

Первые такие организмы были обнаружены в горячих источниках.

Однако отличия архебактерий от прочих бактерий были выявлены в 1977

году группой американских учёных во главе с Карлом Вёзе при сравнительном анализе 16s рРНК.

Археи считаются одной из древнейших форм жизни, если не самой древней. Остатки характерных для архей липидов датируются возрастом 2,7

миллиарда лет. Остатки никель-содержащего кофактора F430, входящего в состав ферментов метаноархей, имеются в осадочных породах, чей возраст достигает 3,8 миллиардов лет.

Археи характеризуются экологическим и метаболическим разнообразием, широко распространены в окружающем мире, занимая, в том числе, и такие экологические ниши, которые недоступны другим живым организмам (способностью жить в экстремальных условиях).