Лекции ВВС, 1 курс 2 семестр (для РТ и т.п.) / ЛК 7_ВвС_Базовая кафедра

.pdf

В последние годы на фоне устойчивой тенденции развития РФ в качестве одной из ведущих мировых держав и в связи с правильной оценкой Арктики как региона, имеющего важнейшее стратегическое значение, возник значительный практический интерес ко всем аспектам освоения данного региона. Важнейшим здесь является информационно-телекоммуникационное обеспечение, что в полной мере относится и к тропосферной радиосвязи.

Из числа последних выпущенных отечественных цифровых станций тропосферной радиосвязи можно отметить следующие:

ТРС «Ладья» имеет стационарное исполнение и модификацию для установки на транспортном средстве

– автомобиле, вездеходе и т. п.

Вторая ЦТРС - станция «Судоку». Это цифровая малогабаритная перевозимая помехозащищенная станция загоризонтной связи.

21

Спутниковые телекоммуникационные системы

Однако идея А. Кларка стала реальностью уже через 12 лет, когда появились баллистические ракеты, с помощью которых 4 октября 1957 г. в нашей стране впервые в мире на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ).

Главным конструктором первых космических систем был выдающийся ученый, академик Сергей Павлович Королев.

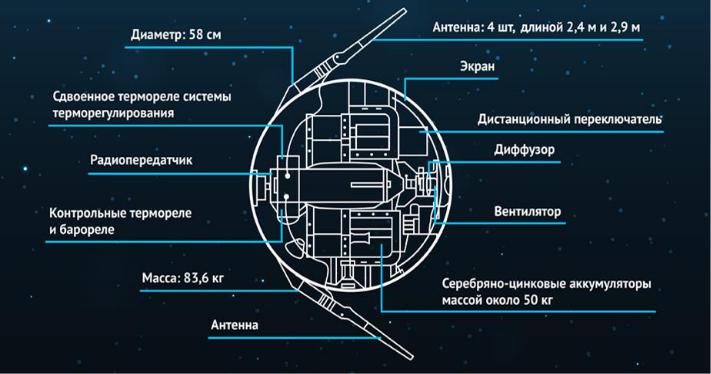

Для контроля за полетом ИСЗ на нем был размещен малогабаритный радиопередатчик – маяк, работающий в диапазоне 27 МГц. Это была первая передача радиосигнала из космоса.

22

Спутниковую связь можно рассматривать как вариант радиорелейной связи, ретранслятор которой вынесен на очень большую высоту.

При высоте спутника значительно большей, чем диаметр Земли, достигается площадь покрытия радиолучом почти половины земного шара и необходимость в цепочке ретрансляторов отпадает. А при низколетящих спутниках их запускают несколько десятков и осуществляют ретрансляцию сигналов между ними. Спутники связи весьма эффективны по стоимости при передаче больших массивов данных на большие расстояния, поэтому системы связи этого типа используются в больших, географически распределенных организациях, а также там, где нельзя применить кабельные или радиорелейные линии связи.

23

Орбиты, на которых размещаются спутниковые ретрансляторы, подразделяют на |

|

три класса: экваториальные, наклонные, полярные. |

|

Важной разновидностью экваториальной орбиты является геостационарная орбита |

|

(ГСО) с высотой около 36 000 км, на которой спутник вращается с угловой |

|

скоростью, равной угловой скорости Земли (1 оборот за сутки), в направлении, |

|

совпадающем с направлением вращения Земли. |

24 |

В последнее десятилетие ХХ в. началось создание российского космического аппарата (КА) «Экспресс».

«Экспресс» – серия геостационарных телекоммуникационных спутников, принадлежащих российскому оператору ФГУП «Космическая связь».

Наклонная орбита позволяет решить эти проблемы, однако из-за перемещения спутника относительно наземного наблюдателя необходимо запускать не меньше трёх спутников на одну орбиту, чтобы обеспечить круглосуточный доступ к связи.

Полярная орбита – предельный случай наклонной (с наклонением 90º).

При использовании наклонных орбит земные станции оборудуются системами слежения, осуществляющими наведение антенны на спутник и его сопровождение.

25

Система связи с несколькими низколетящими ИСЗ

Спутники располагаются на геостационарной орбите, но так как эта орбита удалена на расстояние почти в 40 000 км, то на спутнике устанавливается мощный передатчик с направленной антенной. Этот подход используется системой Inmarsat (основной задачей которой является предоставление услуг связи морским судам) и некоторыми региональными операторами персональной спутниковой связи (например, Thuraya);

На наклонных или полярных орбитах располагается большое количество спутников. При этом требуемая мощность передатчика не так высока, и стоимость вывода спутника на орбиту ниже. Однако такой подход требует не только большого числа спутников, но и разветвленной сети наземных коммутаторов. Подобный метод используется в системах Iridium, Globalstar и отечественной системе «Гонец».

26

Основы радионавигации

Радионавигация совокупность операций по обеспечению вождения движущихся объектов (летательных аппаратов, судов и др.), а также по наведению управляемых объектов с помощью радиотехнических средств; научно-техническая дисциплина, рассматривающая принципы построения радиотехнических средств и разрабатывающая методы их использования применительно к решению задач вождения движущихся объектов по определённой траектории (маршруту) и вывода их в заданный район в

заданное время. |

27 |

Радионавигационные средства подразделяют: по роду решаемых ими задач и полноте их решения:

•на радионавигационные устройства (радиопеленгаторы, в том числе радиокомпасы; радиодальномеры, радиомаяки, радиосекстанты и др.), обеспечивающие (в определённых сочетаниях или при использовании независимых искусственных или естественных источников радиоизлучения либо отражающих свойств земной поверхности и находящихся на ней неподвижных объектов) решение только частных навигационных задач, обычно — определение одной линии (поверхности) положения движущегося объекта, и радионавигационные системы, обеспечивающие решение сложных комплексных навигационных задач;

•по используемому диапазону радиоволн — в соответствии с регламентом радиосвязи; по параметру радиосигналов, используемому при измерении навигационных элементов (наиболее употребительный отличительный признак), — на амплитудный, фазовые, частотные, временные и комбинированные (амплитудно-временные, фазово-временные и т.п.);

•по методу определения линий положения — на угломерные (азимутальные), дальномерные (круговые) и комбинированные (например, угломерно-дальномерные, разностно-дальномерные);

•по количеству подвижных объектов, обеспечиваемых навигационной информацией, — на средства ограниченной и неограниченной пропускной способности. Их также различают и по др. классификационным признакам, например выделяют автономные и неавтономные радионавигационные средства.

28

Радионавигация прошла длинный путь развития от первых наблюдений А. С. Попова до создания необходимых средств морской, воздушной и космической навигации, картографии и геодезической съёмки.

Различают пассивные методы радионавигации, когда на подвижном объекте имеются лишь устройства, принимающие сигналы опорных наземных радиостанций, и активные, использующие радиолокацию. В практику вошли преимущественно пассивные и комбинированные радионавигационные системы.

29

В 40-60-х гг. XX в. создаются фазовые и импульснофазовые радионавигационные системы (РНС). Принцип определения местоположения в таких системах основан на измерении разности расстояний от радиостанций с известными координатами. Кривые, у которых разность расстояний от каждой точки до фокусов остается постоянной, в математике известны как гиперболы. Поэтому РНС такого типа называют также гиперболическими РНС.

Геометрия разностно-дальномерной РНС

30