Лекции ВВС, 1 курс 2 семестр (для РТ и т.п.) / ЛК 5_ВвС_Базовая кафедра

.pdf

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Дисциплина «Введение в специальность»

Лекция 5

Этапы изобретения радио. Антенны. Диапазон радиоволн.

Доцент, к.т.н. Шантуров Евгений Михайлович

Самара 2025 г.

История изобретения радио

Радиосвязь как способ передачи информации на большие расстояния без проводов с помощью радиосигналов имеет огромное значение. Особенно это важно при осуществлении связи с подвижными объектами, когда проводные или оптические каналы вообще не могут быть реализованы.

История радио связана с именами многих ученых и инженеров. До начала XX в. термин «радио» как средство связи еще не применялся. Использовались другие, в частности «беспроволочная телеграфия», «сигнализация без проводов» и т. п.

В цепи основных событий, предшествовавших появлению практически применимых радиоустройств, отметим следующие.

Электромагнитная индукция. В начале XIX в. английский физик Майкл Фарадей открыл связь электрических и магнитных явлений – электромагнитную индукцию – и предсказал наличие в природе электромагнитных волн, которые распространяются в пространстве. Однако экспериментально подтвердить наличие электромагнитных волн Фарадей лично не успел. В честь М. Фарадея была названа единица измерения электрической емкости в системе СИ – фарад.

2

Колебательный контур. В 1853 г. английский физик Уильям Томсон показал, что электрическая цепь, состоящая из емкости и индуктивности, имеет резонансную частоту F, на которой при параллельном соединении сопротивление переменному току максимально, а при последовательном – минимально.

Такая цепь была названа «контур Томсона». Резонанс колебаний в этом контуре определяется формулой

где L – индуктивность катушки, Гн; C – емкость конденсатора, Ф.

Впоследствии колебательный контур стал использоваться для настройки радиопередатчиков или радиоприемников на заданную частоту, что позволило исключить взаимные помехи различных радиостанций.

3

Теория электромагнитного поля. Английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1865 г. высказал гипотезу о том, что свет имеет электромагнитную природу.

В 1873 г. Максвелл опубликовал «Трактат по электричеству и магнетизму», в котором развил и дополнил идеи Фарадея и создал законченную теорию электромагнитного поля. Он вывел уравнения, описывающие распространение электромагнитного поля в пространстве, его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.

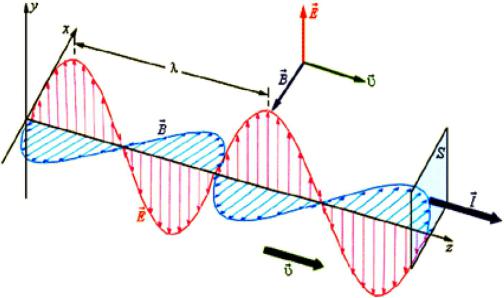

Иллюстрация распространения электромагнитного поля Теория Максвелла соединила электрические и магнитные явления со световым в одно целое – в понятие электромагнитного поля.

4

Машинный радиотелеграф. В 1885 г. известный изобретатель Томас Элва Эдисон получил патент США на беспроводной телеграф (радиотелеграф) для связи с кораблями на море.

На береговых станциях размещалась вертикальная антенна А1, а на кораблях – Г-образная А2. Источником переменного тока (несущей частоты) для питания антенны служил генератор в виде вращающегося прерывателя П с трансформатором Тр. Модуляция несущей частоты осуществлялась телеграфным ключом К (рис. 3.3). Сигналы принимались на телефон Т. Это был не телефон Белла, а детектор-телефон специальной конструкции – «электромотограф», изобретенный Эдисоном в 1879 г.

5

Вибратор Герца. В 1888 г. немецкий физик Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла и измерил скорость света.

Он продемонстрировал, что радиоизлучение обладает всеми свойствами волн, которые стали называть радиоволнами.

Г. Герц впервые использовал отражающие металлические параболические зеркала для концентрации излучения радиоволн в определенном направлении. В качестве антенн Герц использовал рамочный резонатор и линейный вибратор с искровыми промежутками.

Демонстрационные опыты проводились Герцем на расстоянии 10 м.

Схема опытной установки Герца для подтверждения наличия радиоволн

6

Когерер. В начале 90-х годов XIX в. французским физиком Эдуардом Бранли было обнаружено, что электропроводность металлического порошка увеличивается при воздействии электромагнитных волн. Металлическим порошком наполовину заполнялась горизонтальная стеклянная трубочка с двумя электродами на концах. После встряхивания порошка его сопротивление электрическому току было большим. Под действием электромагнитных волн сопротивление порошка резко уменьшалось изза «склеивания» («спекания») его частиц. Для восстановления исходного большого сопротивления порошок требовалось встряхнуть вновь.

Когерер Лоджа

С помощью этого индикатора О. Лодж провел ряд экспериментов, подтвердивших и развивших результаты Г. Герца. При этом ему пришлось использовать специальное механическое устройство для непрерывного встряхивания когерера, чтобы он постоянно был готов к регистрации электромагнитного излучения.

7

Изобретение А. С. Попова

7 мая 1895 г. русский физик и электротехник, профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал работу устройства, предназначенного для приёма и регистрации электромагнитных волн.

Прибор реагировал электрическим звонком на посылки электромагнитных колебаний, которые генерировались вибратором Герца.

По сравнению с прибором Лоджа Попов внёс в конструкцию принципиальные усовершенствования.

В радиоприёмнике Попова молоточек, встряхивавший когерер (трубку Бранли), работал не от часового механизма, а от принимаемых радиоимпульсов, точнее, это был молоточек электрического звонка.

Созданный А. С. Поповым прибор был вполне пригоден для использования в качестве

радиоприемного устройства для практической беспроводной телеграфии. Сам Попов вначале приспособил прибор для улавливания атмосферных электромагнитных волн,

назвав его «грозоотметчик».

7 мая 1895 г. считается в нашей стране днём рождения радио – одного из величайших изобретений XIX века.

8

Схема приемника А. С. Попова

К входу когерера (N) подсоединен кусок проволоки (M), выполняющий функцию приемной антенны. Туда же на вход когерера в точку А присоединяется отрицательный полюс Р батареи РQ. Обмотка чувствительного реле одним концом подсоединена к положительному полюсу Q батареи РQ, другой конец подсоединен к выходу когерера в точку В. Обмотка реле электрического звонка одним концом подсоединена к клемме Р батареи, другой конец подсоединяется через контакты D, C и якорь чувствительного реле к положительному полюсу Q батареи. Контакт D в исходном состоянии при неработающем звонке замкнут на якорь звонка.

9

Изобретение Н. Теслы

Одним из изобретателей радио можно также считать сербского ученого-электротехника Николу Тесла, именем которого названа единица магнитной индукции (Тл).

В1893 г., за три года до первых опытов Г. Маркони и за два года до демонстрации А. Поповым своего «грозоотметчика», он разработал основные элементы радиосистемы, в том числе передатчик и приемник, настроенные в резонанс. В 1895 г. Тесла передаёт радиосигналы на расстояние 30 миль.

Вприемнике Н. Тесла широко использовались резонансные контуры, обеспечивавшие значительное усиление напряжения сигнала перед подачей на когерер, а проблему встряхивания когерера Тесла решил по-своему, предложив вращающийся когерер. Пересыпающиеся опилки немедленно разрушали проводящие цепочки, как только прекращался сигнал.

Однако следует заметить, что в приемнике Попова решение этой проблемы было более изящным, так как не надо было вращать когерер постоянно, а его встряхивание происходило за счет применения обратной связи от исполнительного устройства (звонка).

Н. Тесла четко определил несколько основных «признаков радио»: антенна, заземление, передатчик и приемник, настроенные в резонанс.

10