Geseggse

.pdfУ больных гипертонической болезнью, при хронической сердечной недостаточности они могут

резко утяжелить состояние, провоцировать тромбообразование, вызывать инфаркт миокарда или острую сердечную недостаточность.

7. Другие, более редкие, но небезопасные осложнения:

-психическая гиперактивность,

-эйфория до психоза,

-атрофия кожи и подкожных тканей,

-повышение внутриглазного давления до глаукомы,

-задняя катаракта,

-похудание,

-миопатии,

-задержка роста у детей и т. п.

Нежелательные реакции при использовании глюкокортикоидов

Костно-мышечная система:

- миопатия - остеопороз - патологические переломы - компрессионные переломы позвонков - асептический некроз головки бедренной кости

Желудочно-кишечный тракт:

-стероидные язвы желудка и кишечника

-кровотечения, перфорации - ээофагит - диспепсия - панкреатит

Кожа:

- кровоизлеяния - угри - стрии - истончение кожи

-атрофия кожи и подкожной клетчатки при в/м введении (наиболее опасно введение в дельтовидную мышцу)

Эндокринная система:

- задержка полового созревания - угнетение ГГНС (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система) - замедление роста у детей

- нарушение менструального цикла (вторичная аменорея) - стероидный диабет, манифестация латентного диабета

Регенерация:

- нарушение заживления ран

Сердечно-сосудистая система:

-гипертензия

Центральная нервная система:

-неустойчивое настроение

-психоз

-синдром псевдо опухоли мозга

Водно-электролитный обмен:

-задержка натрия и воды

-гипокалиемия

-отеки

- гиперосмолярная кома

Глаза:

-глаукома

-задняя субкапсулярная катаракта

-экзофтальм

Иммунитет:

-"смазывание" клинической картины инфекций

-активизация туберкулеза и иных инфекций

Метаболические:

-гипергликемия

-гиперлипидемия

-повышение аппетита

-кушингоидный синдром

-отрицательный азотистый баланс

2.Иммуномодуляторы. Определение. Особенности применения.

Препараты, корригирующие клеточный и (или) гуморальный иммунитет и применяемые для лечения заболеваний, обусловленных недостаточностью иммунной системы или ее дисфункцией.

Варианты дефицита и дисфункции иммунной системы многочисленны, и выявление природы и характера этих нарушений составляет одну из главных задач клинической иммунологии.

Различные нарушения иммунитета являются показанием для лечения иммуностимулирующими средствами.

В качестве иммуностимуляторов применяют:

а) препараты тимуса (вилочковой железы) – тималин, тактивин (Т активин), вилозен и др.;

б) синтетические препараты – левамизол (декарис), дибазол, бемитил (бемактор) и др.;

в) препараты бактериального происхождения – продигиозан, рибомунил (бронхо мунал) и др.; г) цитокины – препараты веществ, продуцируемых лимфоцитами (лимфокины), которые сейчас

получают искусственным путем (методом генной инженерии), – интерфероны (из них наибольший интерес для иммунологии представляет гамма интерферон), интерлейкин 1 (беталейкин), интерлейкин 2 (пролейкин, альдеслейкин, ронколейкин).

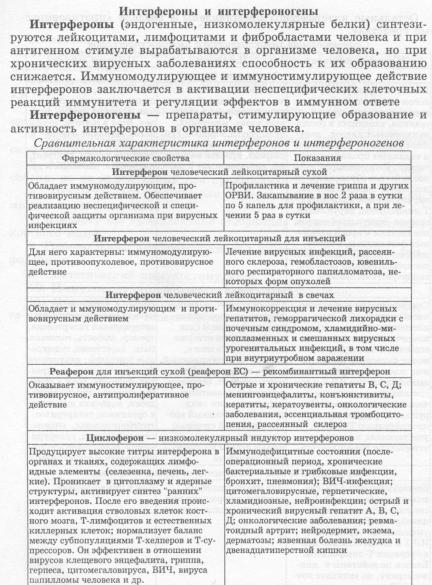

Препараты интерферона.

Интерфероны (альфа , бета , гамма ) рассматриваются как противовирусные средства.

Интерфероны, относящиеся к группе цитокинов, оказывают:

-противовирусное,

-иммуностимулирующее

-антипролиферативное действие.

Выделяют α-, β- и γ-интерфероны.

Наиболее выраженным регулирующим влиянием на иммунитет обладает интерферон-γ. Иммунотропное действие интерферонов проявляется в активации:

-макрофагов,

-Т-лимфоцитов

-естественных клеток-киллеров.

Из них гамма интерферон отличается меньшим влиянием на течение вирусной инфекции и значительной ролью в тонкой регуляции иммунных ответов.

Он является лимфокином и вырабатывается Т лимфоцитами, стимулированными специфическими антигенами.

Гамма интерферон оказывает многогранное модулирующее влияние на клетки иммунной системы:

-повышает фагоцитарную активность макрофагов,

-усиливает действие Т киллеров на инфицированные, поврежденные и опухолевые клетки;

-модулирует антителообразование;

-стимулирует выработку ряда белков, обеспечивающих противовирусное состояние клеток, останавливающих синтез ДНК и пролиферацию опухолевых и других клеток и т. д.

Механизм действия интерферонов продолжает изучаться.

Выпускают препараты естественного интерферона, получаемого из донорской крови человека (интерферон, интерлок), а также рекомбинантные интерфероны (реаферон, интрон-А, бетаферон).

Применяют их:

-при лечении ряда вирусных инфекций (например, гриппа, гепатита),

-при некоторых опухолевых заболеваниях (при миеломе, лимфоме из В-клеток).

Кроме того, в качестве иммуностимуляторов иногда используют так называемые интерфероногены (например, полудан, продигиозан), повышающие продукцию эндогенных интерферонов.

Применяется гамма интерферон (имукин) для лечения:

-различных онкологических заболеваний,

-ревматоидного артрита,

-системной красной волчанки и других коллагенозов;

-при хронических вирусных (в том числе при гепатите В и D), грибковых и других инфекциях.

Побочными эффектами являются:

-кратковременное повышение температуры тела через 1 – 2 ч после внутривенного введения,

-кожные сыпи.

Вкачестве иммуностимуляторов иногда используются индукторы интерферонов (неовир и др), усиливающие выработку эндогенных интерферонов (в основном альфа и бета типов) клетками организма.

Встадии клинического изучения при врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях, а

также при лечении злокачественных опухолей находятся рекомбинантные интерлейкин 1 (беталейкин), интерлейкин 2 (пролейкин) и ряд других медиаторов иммунной системы.

Беталейкин уже сейчас с успехом применяется для поддержания механизмов иммунной защиты организма в хирургической практике, при химио и радиотерапии опухолей.

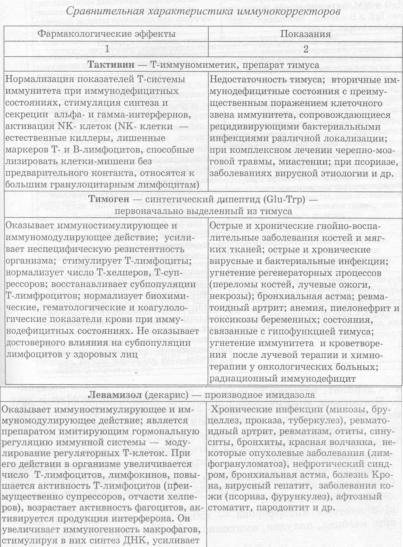

Синтетические препараты(левамизол, тимоген)

Синтетические препараты свой иммуностимулирующий эффект реализуют, по видимому, через мембранные рецепторы лимфоцитов, которые воспринимают различные влияния нейрогуморальной регуляции, в том числе гормоны тимуса.

Одним из синтетических препаратов является левамизол (декарис).

Применяется в виде гидрохлорида.

Левамизол (декарис) – применяется как средство лечения аскаридоза, однако основное значение для медицины имеет его иммунстимулирующее действие.

Левамизол:

-повышает чувствительность иммунных клеток к гормонам тимуса,

-стимулирует систему клеточного и Т зависимого гуморального иммунитета.

-оказывает стимулирующее влияние на макрофаги и Т-лимфоциты

-повышает фагоцитарную активность макрофагов,

-усиливает пролиферацию Т лимфоцитов, выработку интерлейкинов и интерферонов.

Продукцию антител он не изменяет.

Практически не влияет на нормальный иммунный ответ, но восстанавливает последний при его дефиците.

Следовательно, основной эффект левамизола проявляется в нормализации клеточного иммунитета.

Применяют его при:

-иммунодефицитных состояниях,

-некоторых хронических инфекциях,

-ревматоидном артрите,

-ряде опухолей.

Назначают левамизол в комбинации со специфически действующими препаратами.

Вводят внутрь.

Назначается внутрь по 150 мг на прием (взрослым) после еды 1 – 2 раза в неделю.

Курс лечения от 2 – 3 недель до года.

При однократном приеме побочных эффектов практически не наблюдается.

Вместе с тем при повторных введениях левамизола, особенно если дозы велики, возникают различные побочные проявления, в том числе достаточно серьезные.

Препарат довольно токсичен, может вызывать:

-выраженные аллергические реакции (сыпь, лихорадка, стоматит),

-угнетение кроветворения (нейтропения, агранулоцитоз - наиболее опасное осложнение)

-неврологические нарушения (возбуждение, бессонница, головная боль, головокружение)

-диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея).

В связи с возможным угнетением кроветворения при многократном введении левамизола необходим контроль картины периферической крови.

Дибазол широко применялся в прошлом в качестве спазмолитического и антигипертензивного средства.

Способность препарата стимулировать иммунные реакции была впервые показана Н. В. Лазаревым.

Диабазол активирует неспецифическую резистентность организма:

-повышая фагоцитарную активность макрофагов,

-увеличивая синтез антител, интерферонов и других факторов.

Действие препарата развивается медленно, поэтому его используют для профилактики, а не для лечения инфекционных заболеваний (гриппа и других ОРВИ в период эпидемий).

Подобными свойствами обладает бемитил (бемактор).

Его нормализующее влияние на иммунную систему обусловлено способностью активировать синтез белков и энергопродукцию в тканях, в том числе в клетках иммунной системы.

Бемитил усиливает:

-образование антител,

-Т зависимые иммунные ответы,

-систему неспецифической иммунорезистентности, особенно функцию макрофагов.

В качестве иммуностимулятора бемитил используется:

-при лечении вирусных гепатитов,

-назначается пациентам с частыми острыми респираторными вирусными инфекциями, рецидивирующей рожей и пиодермиями.

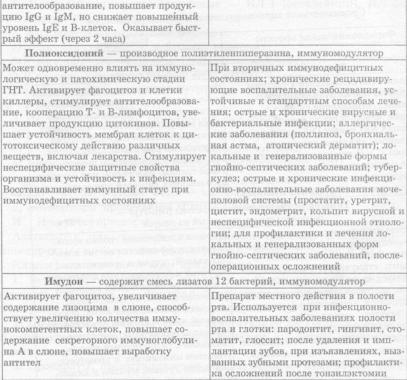

Препараты бактериального происхождения (рибомунил, продигиозан)

Препараты бактериального происхождения относятся к числу неспецифических иммуностимуляторов.

Продигиозан (очищенный полисахарид бактериальных мембран) и рибомунил (смесь титрованных рибосом и протеогликанов мембран бактерий):

-стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет,

-усиливают синтез интерферонов,

-повышают неспецифическую резистентность организма.

Увеличивают эффективность противомикробной терапии, в связи с чем используются при лечении инфекций у больных со сниженным иммунитетом (пневмонии, бронхиты, риниты, синуситы,

остеомиелит, гнойно некротические процессы и т. п.).

Вводят продигиозан внутримышечно 1 раз в 3 – 5 днейэ

Рибомунил назначают внутрь по 3 таблетки или в виде гранул, предварительно растворенных в воде (1 пакетик), 1 раз утром натощак курсом по схеме.

БЦЖ используется для вакцинации против туберкулеза.

В настоящее время препарат иногда применяют в комплексной терапии ряда злокачественных опухолей.

БЦЖ стимулирует макрофаги и, очевидно, Т-лимфоциты.

Некоторый положительный эффект отмечен при:

-острой миелоидной лейкемии,

-некоторых видах лимфом (не относящихся к лимфоме Ходжкина),

-раке кишечника и грудной железы,

-при поверхностном раке мочевого пузыря.

Препараты растительного происхождения

Иммуностимулирующим действием обладают некоторые препараты растительного происхождения:

-из эхинацеи пурпурной (настойка эхинацеи, иммунал),

-из корня солодки (сироп),

-из микроводоросли – спируллины (спируллинвел, сплат и др.),

-а также растительные адаптогены – препараты женьшеня, элеутерококка, золотого корня.

Они:

-активируют преимущественно клеточный иммунитет,

-стимулируют фагоцитарную функцию макрофагов,

-способствуют высвобождению интерферонов,

-повышают неспецифическую резистентность организма.

Применяются для профилактики и лечения (в составе комбинированной терапии):

-простудных заболеваний,

-гриппа,

-инфекционно воспалительных процессов в носоглотке и ротовой полости и т. п.

Препараты вилочковой железы (тактивин)

Являясь центральным органом иммунной системы, тимус вырабатывает несколько пептидных гормонов (порядка 8 – 10), которые обеспечивают созревание лимфоцитов и регуляцию разных стадий иммунного ответа.

Из тимуса получен ряд экстрактивных препаратов (тималин, тактивин, вилозен и др.), содержащих комплексы тимических гормонов.

Сейчас начато применение препаратов чистых гормонов тимуса – альфа тимозин, тимопентин и др.

В медицинской практике используется ряд препаратов тимуса, обладающих иммуностимулирующим эффектом (тималин, тактивин и др.).

Относятся они к полипептидам или белкам.

При угнетении или дисфункции иммунной системы (но не при ее параличе) препараты тимуса восстанавливают нарушенную деятельность подобно стимулирующим гормонам тимуса.

Активируются клеточный и Т зависимый гуморальный иммунитет, фагоцитоз, процессы регенерации тканей и кроветворения.

Тактивин (Т-активин):

-нормализует количество и функцию Т-лимфоцитов (при иммунодефицитных состояниях),

-стимулирует продукцию цитокинов,

-восстанавливает подавленную функцию Т-киллеров

-в целом повышает напряженность клеточного иммунитета.

Тималин и тактивин назначают:

-при состояниях и заболеваниях, обусловленных первичным или вторичным дефицитом иммунитета,

-при лечении остеомиелитов,

-хронического сепсиса,

-ожоговой болезни,

-трофических язв,

-пролежней,

-лучевых поражений (некрозов) тканей,

-хронических вялотекущих вирусных, грибковых, микробных инфекций и т. п.

Применяют его при:

-иммунодефицитных состояниях (после лучевой терапии и химиотерапии у онкологических больных, при хронических гнойных и воспалительных процессах и т.д.),

-лимфогранулематозе,

-лимфолейкозе,

-рассеянном склерозе.

Показаны они и для профилактики инфекционных осложнений в посттравматическом и послеоперационном периодах, в процессе проведения лучевой терапии и химиотерапии опухолей.

Тималин вводят внутримышечно по 10 – 30 мг, курс лечения 5 – 20 дней.

Тактивин более активный препарат, его вводят подкожно по 0,1 – 0,2 мг в день или через день.

Вилозен применяется при аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей (ринитах, синуситах) местно в виде закапываний в нос или интраназальных ингаляций.

Препараты тимуса не обладают антигенными свойствами, но у некоторых людей могут давать аллергические реакции.

Билет 5

1.Влияние глюкокортикоидных препаратов на иммунитет. Практическое значение.

Влияние глюкокортикостероидов на иммунную систему опосредовано наличием специфических глюкокортикоидных рецепторов на лимфоидных клетках. Под воздействием стероидов происходит снижение количества лимфоцитов в периферической крови. Это в большей степени связано с перераспределением лимфоцитов из крови в ткани, прежде всего, в костный мозг и селезенку. При этом ГКС вызывают апоптоз незрелых или активированных Т- и В-лимфоцитов. Существует точка зрения о том, что иммунодепрессивное действие глюкокортикостероидов реализуется путем контроля абсолютного количества лимфоидных клеток и их субпопуляций.

Важная роль в иммунных реакциях принадлежит цитокинам. Ключевым цитокином является ИЛ-2, который принимает участие в индукции иммунных реакций, возникающих после взаимодействия Т- клетки с антигенпрезентирующей клеткой. ГКС значительно уменьшают продукцию ИЛ-2, в результате чего происходит снижение ИЛ-2-зависимого фосфорилирования различных протеинов. Это приводит к подавлению пролиферации Т-клеток. Кроме того, глюкокортикостероиды подавляют Т- клеточную активацию посредством угнетения продукции ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6 и других цитокинов. Поскольку глюкокортикостероиды подавляют цитокины, секретируемые и другими клетками происходит снижение функции Т-хелперов, Т-супрессоров, цитотоксических Т-лимфоцитов и, в целом, иммунологических реакций. При этом Т-хелперы более чувствительны к глюкокортикостероидам, чем Т-супрессоры.