4_Гормоны_полипепт (1)

.pdf

Рис. 20.4. Основная направленность действия веществ, регулирующих обмен кальция. Кальцитонин в основном продуцируется в щитовидной железе специальными клетками.

Это полипептид, состоящий из 32 аминокислот.

Секреция кальцитонина зависит от содержания ионов кальция в крови.

Кальцитонин участвует в регуляции обмена кальция (рис. 20.4).

Основной его эффект - угнетение процесса декальцификации костей.

Следствием этого является снижение содержания ионов кальция в крови.

На всасывание ионов кальция из кишечника и выведение их почками кальцитонин практически не влияет.

Получен синтетический кальцитонин человека (цибакальцин).

Синтезирован кальцитонин лосося, выпускаемый под названием миакальцик.

По активности он превосходит кальцитонин человека в 30-40 раз и действует более продолжительно.

Кальцитонин содержится также в препарате кальцитрин, получаемом из щитовидных желез свиней.

Применяют кальцитонин при:

-остеопорозе (например, при длительной иммобилизации, в старческом возрасте, при длительном применении глюкокортикоидов),

-нефрокальцинозе

-болезни Педжета (деформирующая остеодистрофия)

Кальцитонин (миакальцик, кальцитрин).

Под влиянием кальцитонина в крови снижается содержание ионов кальция.

Этот гормон тормозит резорбцию (рассасывание) костей и усиливает в них отложение минерализованного кальция.

Такой эффект обусловлен ингибированием функции остеокластов и снижением их количества, в результате чего угнетается выход кальция из костной ткани в кровь (декальцификация).

Главный стимулятор секреции кальцитонина – повышенный уровень кальция в крови.

Под влиянием гормона понижается содержание фосфатов в крови из за торможения их реабсорбции

в почках.

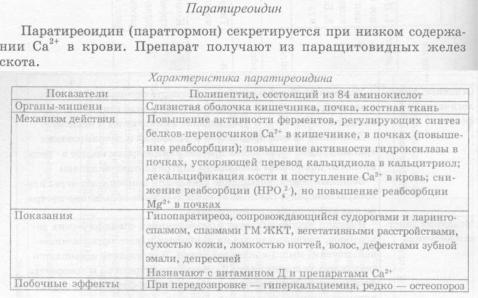

Препараты гормонов паращитовидных желез. Паратиреоидин.

Паращитовидные железы секретируют паратгормон.

Это полипептид, состоящий из 84 аминокислотных остатков.

Продукция его определяется уровнем ионов кальция в крови.

Основное проявление действия паратгормона - влияние на обмен кальция и фосфора.

Он вызывает:

-декальцификацию костей

-высвобождение ионов кальция в кровь,

-способствует всасыванию ионов кальция из желудочно-кишечного тракта.

Стимулирующее влияние паратгормона на всасывание ионов кальция из кишечника связывают не с прямым его действием, а с повышенным образованием под его влиянием кальцитриола.

Последний является наиболее активным метаболитом витамина D3 (холекальциферола).

Паратгормон увеличивает обратное всасывание ионов кальция в канальцах почек (см. рис. 20.4).

В итоге содержание ионов кальция в крови повышается.

Содержание в крови фосфора снижается, что связано с уменьшением его обратного всасывания в канальцах почек.

Паращитовидные железы относятся к числу жизненно необходимых.

Случайное удаление их при операции тиреоэктомии ведет к развитию судорожного состояния (тетании), которое можно устранить введением паратиреоидина или кальция хлорида (эффект развивается быстрее).

Паращитовидные железы вырабатывают два гормона пептидной структуры:

- паратиреоидин и кальцитонин.

Препараты этих гормонов получают из паращитовидных желез убойного скота или синтетическим путем.

Биологическую активность его устанавливают на собаках по способности повышать уровень ионов кальция в крови.

Паратиреоидин.

Физиологическая роль паратиреоидного гормона в основном связана с регуляцией кальциевого обмена.

Он повышает всасывание кальция в кишечнике, усиливает его реабсорбцию в дистальных канальцах почек.

Кроме того, гормон способствует всасыванию кальция опосредованно, за счет образования активной формы витамина D.

Таким образом, содержание кальция в крови возрастает.

При физиологических концентрациях гормона усиливается новообразование и минерализация костей.

Высокое содержание паратиреоидина сопровождается катаболическим (остеолитическим) действием, происходит декальцификация костной ткани и освобождение кальция в кровь.

Уровень фосфатов в крови под влиянием паратиреоидина снижается вследствие уменьшения их реабсорбции в почках.

Паратиреоидин используется для диагностики нарушений функции паращитовидных желез и почек, при гипопаратиреозе.

Действие паратиреоидина начинается примерно через 4 ч и продолжается до 24 ч.

Его применяют главным образом при хроническом гипопаратиреозе, спазмофилии.

Вводят подкожно и внутримышечно.

Дозируют в единицах действия (ЕД).

Острый гипопаратиреоз (тетанию) целесообразно лечить препаратами кальция (внутривенно) или их сочетанием с паратиреоидином.

Один паратиреоидин в этом случае непригоден вследствие большого латентного периода действия.

Используют также активные фрагменты паратгормона (терипаратид; ПТГ 1-34).

Антитиреоидные средства.

Классификация

a)Угнетающие продукцию тиреотропного гормона передней доли гипофиза

Йод, дийодтирозин

b)Угнетающие синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе

Мерказолил, пропилтиурацил.

c)Нарушающие поглощение йода щитовидной железой

Калия перхлорат

d) Разрушающие клетки фолликулов щитовидной железы

Радиоактивный йод.

В клинической практике сравнительно чаще, чем гипотиреоз, встречается состояние гипертиреоза – диффузный токсический зоб, базедова болезнь.

Это патологическое состояние характеризуется наличием триады симптомов:

-зоб,

-пучеглазие

-тахикардия. Больные жалуются на:

-повышенную возбудимость

-раздражительность,

-похудание,

-непереносимость тепла,

-дрожание (тремор) рук.

Основной обмен у них повышен от 20 – 25 % до 40 – 60 %.

Для лечения гипертиреоза используется в основном мерказолил (метимазол, тиамазол) и

пропилтиоурацил (пропицил), реже применяется калия перхлорат, препараты йода (калия йодид

и др.).

Синтез йодсодержащих гормонов в составе тиреоглобулина включает следующие этапы:

1)захват йода щитовидной железой из крови;

2)окисление аниона йода тиреоидной пероксидазой и йодирование тирозиновых остатков тиреоглобулина до монойодтирозина;

3)дальнейшее йодирование монойодтирозина в дийодтирозин;

4)взаимодействие либо двух остатков дийодтирозина с образованием тироксина (Т4), либо же остатков моно и дийодтирозина с образованием трийодтиронина (Т3);

5)депонирование, протеолиз тиреоглобулина и секрецию гормонов в кровь.

Механизм действия антитиреоидных препаратов различен и может быть связан с нарушением синтеза тироксина и трийодтиронина на разных этапах, высвобождения их в кровь, торможения превращения Т4 в более активный Т3.

Мерказолил и пропилтиоурацил ингибируют фермент тиреоидную пероксидазу, который переводит йод в активную форму (окисляет) и способствует йодированию тирозина и образованию гормонов Т4

иТ3.

Пропилтиоурацил, кроме того, тормозит превращение Т вТ.

Калия перхлорат тормозит активный захват йода щитовидной железой.

Антитиреоидные препараты, оказывающие прямое действие на железу (мерказолил, пропилтиоурацил, калия перхлорат).

Вызывают снятие или ослабление тиреотоксикоза, но размеры железы при этом увеличиваются (зобогенный эффект).

Это связано с тем, что гипофиз отвечает на снижение привычной (высокой) концентрации гормонов в крови длительной усиленной секрецией тиреотропного гормона.

Последний вызывает пролиферацию клеток и еще большую гипертрофию щитовидной железы.

При гипертиреозе мерказолил является препаратом выбора, в случае его непереносимости назначают пропилтиоурацил.

Оба препарата могут вызывать:

-тошноту,

-рвоту,

-лейко и тромбоцитопению,

-кожные сыпи.

Калия перхлорат – резервный препарат, назначается при непереносимости других, блокирует железу длительно, затрудняет радиодиагностику, может вызывать апластическую анемию, в связи с чем его применение почти прекратилось.

Препараты йода (калия йодид, раствор йода и др.) в больших дозах (более 6 мг йода в сутки) препятствуют синтезу тиреоидных гормонов и их высвобождению в кровь, за счет торможения выработки гипофизом тиреотропного гормона, стимулирующего эти функции щитовидной железы.

При этом размеры железы и ее васкуляризация уменьшаются, увеличивается плотность ткани, что облегчает проведение операции по удалению зоба.

Антитиреоидный эффект препаратов йода умеренный и не стойкий, они применяются при легких формах тиреотоксикоза и для предоперационной подготовки больных, уже прошедших курс терапии мерказолилом или пропилтиоурацилом.

Могут вызывать симптомы йодизма:

-угревидная сыпь,

-усиление секреции бронхиальных желез,

-металлический привкус во рту,

-тошнота,

-рвота и др.

Лечение гипертиреоза, как и гипофункции щитовидной железы, осуществляет специалист эндокринолог.

Мерказолил.

Мерказолил (метимазол, метотирин) нарушает синтез тироксина и трийодтиронина непосредственно в щитовидной железе.

Принимают мерказолил внутрь.

Наиболее тяжелые побочные эффекты - лейкопения и агранулоцитоз.

В связи с этим применять мерказолил следует под контролем состава крови.

Иногда отмечаются диспепсические явления.

Возможен «зобогенный» эффект.

Он связан с повышением продукции тиреотропного гормона передней доли гипофиза (реакция на снижение концентрации циркулирующих в крови тиреоидных гормонов).

Для предупреждения «зобогенного» действия можно воспользоваться препаратами йода и дийодтирозином.

Йод используют в виде молекулярного йода или йодидов.

Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта.

Угнетает продукцию тиролиберина, а затем тиреотропного гормона гипофиза.

Соответственно снижается продукция тиреоидных гормонов.

Вызывает уменьшение объема щитовидной железы.

Эффективен в течение 2-3 нед.

Аналогичное по механизму угнетение высвобождения тиреотропного гормона наблюдается при введении дийодтирозина (дитирин).

В качестве антитиреоидных средств, помимо мерказолила, используют ряд других производных

тиомочевины: карбимазол, пропилтиоурацил.

По типу действия они аналогичны мерказолилу.

Карбимазол в организме превращается в мерказолил.

Калия перхлорат (хлориген; KClO4), уменьшающий поглощение йода щитовидной железой, назначают относительно редко, главным образом при тиреотоксикозе легкой и средней степени.

Он также может быть причиной лейкопении и агранулоцитоза.

При некоторых формах гипертиреоза применяют радиоактивный йод - 131I (период полураспада 8 дней) или 132I (период полураспада 2-3 ч).

Деструкция клеток щитовидной железы происходит главным образом под влиянием β-лучей (90% излучения), в меньшей степени - γ-лучей.

Эффект развивается очень постепенно (через 1-3 мес и позже).

У ряда больных в связи с передозировкой возникают явления микседемы.

Назначают препарат внутрь в виде натриевой соли, дозируют в милликюри (мКи).

Применяют антитиреоидные препараты для лечения тиреотоксикоза (базедовой болезни), а также для подготовки больных к хирургическому удалению щитовидной железы (с целью улучшения их состояния).

Гормоны поджелудочной железы.

В регуляции углеводного обмена большое значение имеют гормоны поджелудочной железы.

Панкреатические островки Лангерганса состоят из следующих эндокринных клеток:

-А (α2) - клетки - продуцирующие глюкагон;

-В (Р) - клетки - продуцирующие инсулин (а также полипептид амилин);

-D (δ, α1) - клетки - продуцирующие соматостатин;

-F (РР)-клетки - продуцирующие панкреатический полипептид.

β-клетки островков Лангерганса синтезируют проинсулин, из которого образуется инсулин, оказывающий выраженное гипогликемическое действие (снижение содержания сахара в крови).

α-клетки продуцируют глюкагон, вызывающий гипергликемию.

Влияние инсулина на обмен веществ

Секреция инсулина зависит от ионов кальция.

Запускает этот механизм глюкоза.

Проникая в β-клетки, глюкоза метаболизируется и способствует повышению внутриклеточного содержания АТФ.

Последний, блокируя АТФ-зависимые калиевые каналы, вызывает деполяризацию клеточной мембраны.

Это способствует вхождению в β-клетки ионов кальция (через открывающиеся потенциалзависимые кальциевые каналы) и высвобождению инсулина путем экзоцитоза.

Продукцию инсулина стимулируют также аминокислоты.

В печени инсулин инактивируется ферментом инсулиназой.

Механизм гипогликемического действия инсулина окончательно не выяснен.

Считают, что он взаимодействует со специфическими рецепторами на поверхности клеток, состоящими из двух α- и β-субъединиц.

Образующийся комплекс «инсулин + рецептор» посредством эндоцитоза поступает внутрь клетки, где высвобождающийся инсулин и оказывает свое действие.

Кроме того, при взаимодействии с поверхностным рецептором активируются β-субъединицы, которые обладают тирозинкиназной активностью.

Инсулин активирует транспорт глюкозы через клеточные мембраны и ее утилизацию мышцами, жировой тканью (рис. 20.5).

1.Возрастает гликогеногенез (инсулин активирует фермент гликогенсинтазу).

2.В печени и скелетных мышцах он снижает гликогенолиз.

3.Угнетает превращение аминокислот в глюкозу.

4.Стимулирует синтез белков.

5.Способствует депонированию триглицеридов в жировой ткани.

Рис. 20.5. Пути превращения глюкозы, стимулируемые инсулином.