методичка по Общей фармакологии

.pdf

Виды действия лекарственных средств

Местное и резорбтивное действие

Местное действие - эффекты лекарственных средств на месте применения:

-потеря болевой и температурной чувствительности под влиянием местных анестетиков;

-боль, гиперемия, отек кожи в области нанесения раздражающих средств;

-сужение зрачков при применении пилокарпина в форме глазных капель.

Резорбтивное действие (от лат. resorbeo - поглощаю) - эффекты

лекарственных средств, наступающие после их всасывания в кровь и проникновения через гистогематические барьеры:

-аналгезия и угнетение сознания при применении наркозных средств;

-повышение умственной и физической работоспособности у людей, принимающих кофеин.

Прямое и косвенное действие

Прямое (первичное) действие - изменение лекарственными средствами функций органов в результате действия на клетки этих органов:

-сердечные гликозиды блокируют Na+,К+-зависимую АТФазу и усиливают сердечные сокращения;

-мочегонные средства нарушают реабсорбцию ионов и воды в почечных канальцах и повышают диурез;

-антикоагулянты прямого действия инактивируют факторы свертывания крови: дабигатрана этексилат - фактор IIa (тромбин), ривароксабан - фактор Xa (активированный фактор Стюарта-Прауэра).

Косвенное (вторичное) действие - изменение лекарственными

средствами функций клеток и органов в результате действия на другие клетки и органы, функционально связанные с первыми:

-сердечные гликозиды оказывают мочегонное действие у больных ХСН, так как при усилении сердечных сокращений улучшается почечный кровоток и увеличивается скорость клубочковой фильтрации;

-антикоагулянты непрямого действия устраняют активирующее влияние витамина К на факторы свертывания крови.

Частным случаем косвенного действия является рефлекторное - изменение функций органов вследствие прямой стимуляции чувствительных нервных окончаний.

Деполяризация нервных окончаний вызывает потенциал действия, который по рефлекторным дугам при участии нервных центров передается на исполнительные органы или другие нервные центры.

Кожные раздражители вызывают рефлекторные эффекты в результате активации экстерорецепторов, отхаркивающие, рвотные, желчегонные, слабительные средства действуют на интерорецепторы, аналептики - на хеморецепторы сосудов, миорелаксанты изменяют активность проприорецепторов скелетных мышц.

Обратимое и необратимое действие

Обратимое действие обусловлено установлением непрочных физикохимических связей лекарственных средств с циторецепторами.

Такое действие характерно для большинства лекарственных средств.

Необратимое действие оказывают лекарственные средства, образующие ковалентные связи с циторецепторами.

Необратимое действие характерно для немногих лекарственных средств, как правило, они обладают высокой токсичностью и применяются местно.

Главное и побочное действие

Главное действие - терапевтические эффекты лекарственных средств.

Побочное действие - дополнительные, нежелательные эффекты, выходящие за рамки терапевтических.

Побочное действие обусловлено фармакологическими свойствами лекарственных средств, развивается при приеме в рекомендуемых дозах.

Различают побочное действие, характерное для большинства лекарственных средств одной фармакологической группы (класс-специфическое) и для отдельных препаратов.

Частота побочных эффектов при амбулаторном лечении достигает 10-20%; 0,5-5% больных нуждаются в госпитализации из-за побочных эффектов фармакотерапии.

В 1967 г. создан Международный центр ВОЗ по контролю побочного действия лекарственных средств. Во многих странах мира врачи обязаны информировать органы государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения о вновь выявленных побочных эффектах лекарственных средств, не указанных в инструкциях по их применению.

Помимо побочного действия, имеющего четкую причинно-следственную связь между приемом лекарственного средства и появлением неблагоприятного

эффекта, выделяют нежелательные явления и реакции.

Нежелательное явление (событие) обозначает любое выявленное у пациента неблагоприятное событие после применения лекарственного средства, возможно, не связанное с фармакотерапией.

Нежелательная реакция может возникать при приеме лекарственных средств в любых дозах и обусловлена индивидуальными особенностями пациента.

Осложнение фармакотерапии сохраняется после отмены лекарственного средства и имеет собственные закономерности течения.

Все лекарственные средства противопоказаны при индивидуальной непереносимости.

Селективное (избирательное) действие

Селективное действие - влияние лекарственных средств на функции только определенных клеток, органов и систем.

Селективность обусловлена в большей степени связыванием лекарственных средств с циторецепторами, в меньшей степени - накоплением в органах и тканях, хотя известны примеры создания лекарствами высоких концентраций в клетках, на которые они оказывают действие.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Возбуждение - активация функции по сравнению с нормой.

Пример положительного возбуждения - сокращение круговой мышцы радужной оболочки м-холиномиметиком пилокарпином с последующим уменьшением внутриглазного давления при глаукоме.

Пример отрицательного возбуждения - судороги при отравлениях лекарственными средствами.

Успокоение - возврат возбужденной функции к норме:

-нормализация температуры тела жаропонижающими средствами при лихорадке,

-уменьшение боли под влиянием анальгетиков,

- ослабление тревожных ощущений при приеме анксиолитиков.

Угнетение - ослабление функции по сравнению с нормой.

Примеры положительного угнетения:

-утрата сознания, угнетение рефлексов и расслабление скелетных мышц при наркозе,

-предотвращение боли при применении опиоидных анальгетиков перед болезненным вмешательством.

Пример отрицательного угнетения - торможение дыхательного центра под влиянием наркозных средств и опиоидных анальгетиков.

Тонизирование - возврат к нормальному уровню функционирования после угнетения:

-улучшение деятельности дыхательного и сосудодвигательного центров под влиянием кофеина;

-усиление сокращений миокарда у больных, получающих сердечный гликозид дигоксин.

Паралич

Рис. 5.2. Функциональные изменения, вызываемые лекарственными средствами

Паралич - прекращение функции.

Примеры положительного паралича:

-обратимое устранение болевой чувствительности при действии сильных местных анестетиков,

-полное расслабление скелетной мускулатуры, вызываемое миорелаксантами.

Пример отрицательного паралича - необратимый паралич дыхательного центра после его возбуждения атропином и аналептиками в токсических дозах.

Соотношение указанных изменений друг с другом и с нормальным функционированием схематично изображено на рис. 5.2.

ЭФФЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЭНЗИМОПАТИЯХ

Атипичную реакцию на лекарственные средства, применяемые в терапевтических дозах, называют идиосинкразией (от греч. idios - своеобразный, synkrasis -

смешение).

Идиосинкразия к лекарственным средствам чаще всего возникает у людей с генетически обусловленными энзимопатиями.

Различают явные и скрытые энзимопатии.

При явных энзимопатиях нарушается течение биохимических процессов, а также изменяются фармакокинетика и фармакодинамика.

При скрытых энзимопатиях нарушения возникают только при приеме лекарственных средств.

К явным энзимопатиям относят генетические дефекты каталазы и глюкуронилтрансферазы билирубина.

При дефекте каталазы (акаталазии) нарушается нейтрализация перекисей.

Эта очевидная энзимопатия проявляется рецидивирующими изъязвлениями и атрофией десен, гангреной ротовой полости и носоглотки, выпадением зубов.

Люди, страдающие акаталазией, обладают высокой чувствительностью к алкогольным напиткам из-за нарушения окисления этанола в пероксидкаталазной реакции.

Напротив, отравление метанолом у них протекает менее тяжело, так как замедляется превращение метанола в формальдегид.

При недостаточности глюкуронилтрансферазы нарушается глюкуронирование билирубина, в плазме преобладает непрямой липофильный билирубин.

Он может проникать в головной мозг и провоцировать развитие «ядерной желтухи» (поражение центров ствола мозга).

При этой энзимопатии запрещено принимать лекарственные средства, вытесняющие билирубин из связи с белками плазмы.

Примерами скрытых энзимопатий служат генетические дефекты глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД) и бутирилхолинэстеразы.

Установлено около 150 атипичных вариантов Г-6-ФД.

Согласно расчетам носителями дефектов гена Г-6-ФД могут быть 200 млн человек, преимущественно в южных странах.

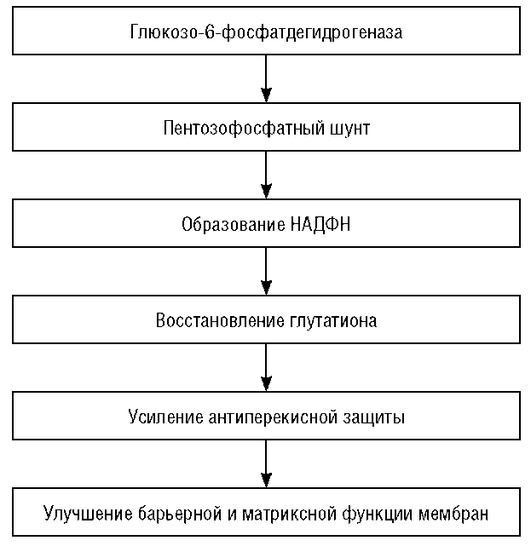

Г-6-ФД - ключевой фермент пентозофосфатного шунта, имеющего большое значение для нормального функционирования эритроцитов.

В этом цикле образуется НАДФН, необходимый для восстановления глутатиона (фактора антиперекисной защиты) и метгемоглобина (рис. 5.3).

При недостаточности Г-6-ФД лекарственные средства со свойствами сильных окислителей, транспортируемые эритроцитами, могут вызывать массивный гемолиз и спровоцировать гемолитический криз.

Примеры лекарств, опасных для людей с недостаточностью Г-6-ФД, - некоторые местные анестетики, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, нитрофураны, сульфаниламиды, противомалярийное средство хлорохин, хлорамфеникол, препарат витамина K менадиона натрия бисульфит.

Аналогично действуют продукты гидролиза В-гликозидов конских бобов (боб садовый, Vicia fava) - вицин и конвицин.

По окислительной активности эти вещества в 10-20 раз превосходят аскорбиновую кислоту.

Гемолитическое состояние у людей с дефектом Г-6-ФД, возникающее при приеме перечисленных лекарственных средств или употреблении конских бобов, получило название «фавизм».

Болезнь начинается внезапно.

Появляются озноб, резкая слабость, сонливость, снижается АД, уменьшается количество эритроцитов, в результате интенсивного образования билирубина развивается желтуха.

Для того чтобы избежать этого состояния, люди с недостаточностью Г-6-ФД не должны принимать лекарственные средства со свойствами сильных окислителей, им следует избегать контакта с нафталином и необходимо исключить из рациона конские (садовые) бобы, красную смородину и крыжовник.

Рис. 5.3. Функции глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Примером скрытой энзимопатии служит также дефект бутирилхолинэстеразы плазмы.

Бутирилхолинэстераза (псевдохолинэстераза) имеет строение гликопротеина и катализирует гидролиз сложных эфиров: миорелаксанта суксаметония йодида, местных анестетиков прокаина, тетракаина, бензокаина.

Атипичная бутирилхолинэстераза гидролизует сложные эфиры медленнее, чем нормальный фермент.

При внутривенном введении суксаметония паралич дыхательной мускулатуры и остановка дыхания пролонгируются с 6-8 мин до 3-5 ч.