методичка по Общей фармакологии

.pdfЧерез слезные железы выводятся антибиотики и сульфаниламиды, что находит практическое применение в офтальмологии.

При грудном вскармливании необходимо учитывать выделение лекарственных средств молочными железами.

Молоко имеет слабокислую реакцию (рН 6,5-7,0), поэтому эпителий молочных желез более проницаем для лекарств основного характера.

Они могут накапливаться в молоке.

Соотношение концентраций в молоке и плазме для антибиотика со свойствами основания - эритромицина равно 7, а для антибиотика кислого характера - бензилпенициллина - только 0,2.

Проникновение лекарственных средств в молоко зависит также от их концентрации в плазме и степени связывания с белками.

Основной тип транспорта через эпителий молочных желез - простая диффузия.

Молоко представляет собой жировую эмульсию, поэтому растворимые в липидах лекарственные средства концентрируются в жировой фракции.

Прием многих лекарственных средств противопоказан при грудном вскармливании из-за опасности токсического действия на ребенка.

Кроме того, лекарства даже в малой концентрации в молоке могут вызывать у детей аллергические реакции.

ФАРМАКОДИНАМИКА

Фармакодинамика состоит из первичной и вторичной фармакологических реакций.

Первичная фармакологическая реакция - взаимодействие лекарственного средства с циторецептором.

Оно необходимо для развития вторичной фармакологической реакции, которая проявляется в виде изменений метаболизма и функций клеток.

Одна и та же первичная фармакологическая реакция может приводить к различным вторичным изменениям.

Например, активация α-адренорецепторов норэпинефрином вызывает расширение зрачков и сужение сосудов.

В основе одной и той же вторичной фармакологической реакции могут лежать различные первичные механизмы.

Так, спазм бронхов возникает при активации м-холинорецепторов ацетилхолином или H1-рецепторов гистамином.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ЦИТОРЕЦЕПТОРАМИ

Циторецепторы (от греч. kytos - сосуд, клетка; лат. recipere - получать) - биомакромолекулы, генетически детерминированные для взаимодействия с биологически активными веществами, включая лекарственные средства.

Циторецепторы сформировались в процессе эволюции для взаимодействия с эндогенными лигандами: нейромедиаторами, гормонами, факторами роста, аутокоидами.

Большинство лекарственных средств взаимодействует с циторецепторами.

Нерецепторным механизмом действия обладают осмотические мочегонные средства, кровезаменители, комплексообразователи.

Циторецепторы имеют химическое строение липопротеинов, гликопротеинов, металлопротеинов, нуклеопротеинов.

Взаимодействие циторецепторов с ксенобиотиками возможно благодаря сходству стереохимической композиции лекарственных средств и биологически активных веществ организма.

Концепцию циторецепторов предложили Пауль Эрлих и Джон Ленгли в начале ХХ в. П. Эрлих считал, что функции рецепторов выполняют молекулярные боковые цепи клеточной протоплазмы, способные воспринимать питательные вещества и токсины.

Боковые цепи, циркулирующие в крови, образуют антитоксины (антитела).

Рецепторами являются также «крайние образования» чувствительных клеток.

Они превращают физическую или химическую энергию раздражения в возбуждение чувствительных нервов.

Дж. Ленгли установил, что яд кураре устраняет сокращение скелетных мышц, вызываемое никотином, но не изменяет возбуждающий эффект электрического тока.

Развитие радионуклидных методов в 1970-е годы позволило визуализировать циторецепторы и создать модели для их изучения.

Всовременной практике для идентификации циторецепторов используют методы молекулярной генетики и компьютерное моделирование.

Вструктуре циторецепторов присутствуют домен для связывания лигандов и эффекторный домен.

Активные (ортостерические) центры циторецепторов образованы функциональными группами аминокислот, фосфатидов, нуклеотидов, сахаров.

Лекарственные средства устанавливают с циторецепторами непрочные физикохимические связи: вандерваальсовы, ионные, водородные, дипольные по принципу комплементарности (активные группы лекарственного средства взаимодействуют с соответствующими группами активного центра циторецептора).

Необратимые ковалентные связи образуют лишь немногие вещества: фосфорорганические соединения, тяжелые металлы, цитостатики.

Все они токсичны.

По отношению к циторецепторам лекарственные средства обладают аффинитетом) (от лат. affinis - родственный) и внутренней активностью.

Аффинитет (сродство) рассматривают как способность образовывать комплекс с циторецептором.

Внутренняя активность направлена на создание активной стереоконформации рецептора, приводящей к появлению клеточного ответа.

В зависимости от выраженности аффинитета и наличия внутренней активности различают две группы лекарственных средств.

► Агонисты (от греч. agonistes - соперник, agonia - борьба), или миметики (от греч. mimeomai - подражать), - лекарственные средства с умеренным аффинитетом и высокой внутренней активностью.

Полные агонисты вызывают максимально возможный клеточный ответ, частичные (парциальные) агонисты - менее выраженную клеточную реакцию.

► Антагонисты (от греч. antagonisma - соперничество, anti - против, agonia -

борьба), или блокаторы, - лекарственные средства с высоким аффинитетом, но лишенные внутренней активности.

Они экранируют циторецепторы от действия эндогенных лигандов, усиливают эффекты других, неблокированных циторецепторов.

Лекарственные средства, блокирующие активные центры циторецепторов, являются конкурентными антагонистами.

Возможно сочетание в фармакодинамике одного лекарственного средства свойств агониста и антагониста.

Агонисты-антагонисты активируют одни циторецепторы и блокируют другие.

Эндобиотики являются только агонистами, ксенобиотики могут как активировать, так и блокировать циторецепторы.

Циторецепторы активируются в начальный момент взаимодействия с лекарственными средствами.

Для агонистов характерна высокая константа диссоциации комплекса лекарствоциторецептор.

Комплекс агониста с циторецептором неустойчив, и после диссоциации молекула лекарственного средства может повторно активировать циторецепторы.

Антагонисты обладают высоким аффинитетом и более продолжительно связываются с циторецепторами.

В первый момент взаимодействия они могут активировать циторецепторы, после чего наступает длительный период блокирования.

Лекарственные средства присоединяются также к аллостерическим центрам циторецепторов, что модифицирует структуру активного центра и изменяет его реакцию на лекарства или эндогенные лиганды.

В зависимости от направленности этих изменений, аллостерические центры могут быть позитивными и негативными.

Пример позитивного аллостерического центра - бензодиазепиновый рецептор, повышающий аффинитет ГАМКА-рецептора к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК).

Негативный аллостерический центр - участок связывания пикротоксина на ГАМКА- рецепторе, уменьшающий эффекты ГАМК.

На мембране одной и той же клетки могут присутствовать более 20 типов циторецепторов с различным функциональным значением.

Клеточный ответ на активацию различных циторецепторов является алгебраической суммой вызываемых ими независимых реакций.

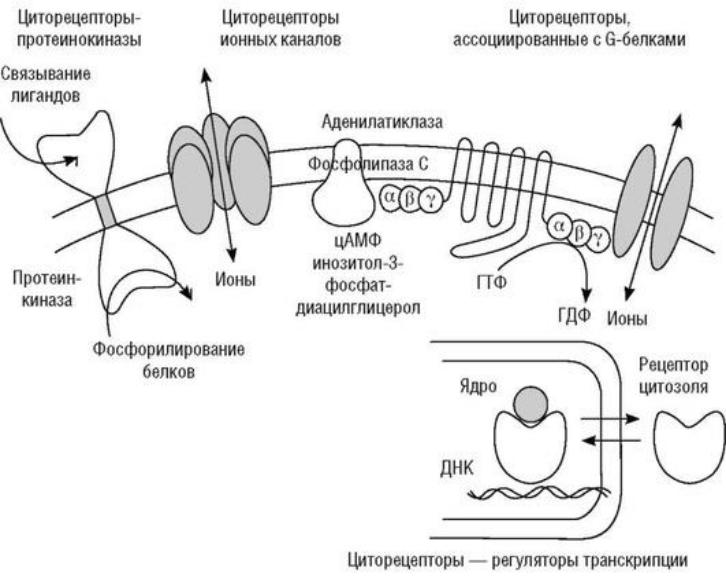

Функционирует четыре основных типа циторецепторов (рис. 5.1):

►рецепторы, ассоциированные с ионными каналами;

►рецепторы-протеинкиназы;

►рецепторы, ассоциированные с G-белками;

►рецепторы - регуляторы транскрипции.

Рис. 5.1. Циторецепторы: цАМФ - циклический аденозинмонофосфат; ГТФ - гуанозин-3-фосфат; ГДФ - гуанозиндифосфат; ДНК - дизоксирибонуклеиновая кислота

Циторецепторы ионных каналов получили название ионотропных, цито- рецепторы-протеинкиназы и ассоциированные с G-белками являются метаботропными.

Циторецепторы, ассоциированные с ионными каналами

Циторецепторы, расположенные в воротах ионных каналов, увеличивают проницаемость мембран для Na+, K+, Ca2+ и Cl-.

При действии лигандов на такие рецепторы возникает мгновенный клеточный ответ в виде деполяризации или гиперполяризации мембран.

►Рецепторы, вызывающие деполяризацию мембран и активацию функций клеток (увеличивают проницаемость для Na+, K+ и Ca2+): н-холинорецепторы, некоторые рецепторы глутаминовой кислоты, 5-НТ3-рецепторы, пуриновые рецепторы Р2Х.

►Рецепторы, вызывающие гиперполяризацию и торможение функций клеток (увеличивают проницаемость для Cl-): ГАМКА-рецепторы и рецепторы глицина.

Циторецепторы-протеинкиназы

Циторецепторы-протеинкиназы связаны с плазматической мембраной клеток.

Они имеют внеклеточный домен для взаимодействия с лигандами и внутриклеточный каталитический домен - протеинкиназу.

Оба домена соединены внутримембранной аминокислотной цепью.

Рецепторы-протеинкиназы фосфорилируют белки клеток: киназы, регуляторные и структурные белки.

Чаще всего фосфат присоединяется к остаткам тирозина белков-мишеней.

Примеры циторецепторов-протеинкиназ: рецепторы инсулина, цитокинов, эпидермального и тромбоцитарного факторов роста.

Циторецепторы, ассоциированные с G-белками

Это группа интегральных мембранных белков с характерной вторичной структурой: семь трансмембранных доменов соединены тремя внеклеточными и тремя внутриклеточными петлями.

N-конец рецептора расположен на внеклеточной поверхности мембраны, C-конец - на внутриклеточной поверхности.

Внеклеточные петли выполняют регуляторную функцию - отвечают за распознавание и связывание лигандов.

G-белки передают информацию от внеклеточного регуляторного домена к эффекторной системе, используя энергию гуанозинтрифосфата (ГТФ).

G-белки имеют строение тримеров и состоят из α-, β- и γ-субъединиц.

Когда α-субъединица связывается с молекулой ГТФ, G-тример диссоциирует на βγсубъединицу и комплекс α-ГТФ.

Диссоциированные субъединицы активируют или ингибируют эффекторные системы клеток.

Эффекторные системы представлены аденилатциклазой, фосфолипазами A2, C и D, белками ионных каналов, транспортными белками.

При активации ферментов образуются внутриклеточные биологически активные вещества - вторичные мессенджеры (от англ. messenger - вестник, посредник).

Они запускают каскад биохимических и функциональных изменений в клетке.

Аденилатциклаза превращает аденозинтрифосфат (АТФ) во вторичный мессенджер - циклический аденозинмонофосфат (цАМФ).

Рецепторы, ассоциированные с аденилатциклазой, могут ее активировать (Rs) или ингибировать (Ri).

При активации циторецепторов количество внутриклеточного цАМФ примерно в 100 раз превышает количество агониста, что обеспечивает мощный фармакологический ответ («эффект домино»).

Аденилатциклазу активируют:

►β-адренорецепторы;

►D-рецепторы 1-го и 5-го типа;

►5-НТ-рецепторы 4, 5, 7-го типа;

►Н2-рецепторы;

►пуриновые А2-рецепторы (рецепторы аденозина);

►V2-рецепторы (рецепторы вазопрессина).

Примеры рецепторов-ингибиторов:

►α2-адренорецепторы;

►D2-рецепторы;

►5-НТ-рецепторы 1-го и 5-го типа;

►м-холинорецепторы 2-го и 4-го типа;

►пуриновые рецепторы A1 и Р2Y12;

►опиоидные рецепторы.

Фосфолипаза С катализирует гидролиз фосфатидилинозитолдифосфата.

Этот минорный фосфолипид клеточных мембран представляет собой эфир шестиатомного спирта инозитола с диацилглицеролом (ДАГ), имеющим два остатка жирных кислот (одна из них - арахидоновая кислота).

Продукты реакции - вторичные мессенджеры инозитол-3-фосфат (ИФ3) и ДАГ.

Одна молекула ИФ3 способствует выделению 20 ионов кальция из ЭПР.

В гладких мышцах ионы кальция связываются с кальмодулином, затем комплекс Са2+-кальмодулин активирует киназу легких цепей миозина.

Фосфорилированные легкие цепи миозина связываются с актином с образованием актомиозина и последующим сокращением гладких мышц.

Протеинкиназу С и Са2+-кальмодулинзависимую протеинкиназу II активирует ДАГ.

Протеинкиназа С, фосфорилируя ферменты, белки ионных каналов и транспортные системы, стимулирует рост и деление клеток, выделение нейромедиаторов и гормонов.

С фосфолипазой С связаны следующие рецепторы:

►α1-адренорецепторы;

►5-НТ2-рецепторы;

►м-холинорецепторы 1-го и 3-го типа;

►Н1-рецепторы;

►V1-рецепторы;

►АТ1-рецепторы;

►рецепторы окситоцина;

►CCK-рецепторы (рецепторы холецистокинина).

Фосфолипаза А2 участвует в гидролизе фосфатидилхолина с высвобождением арахидоновой кислоты - субстрата для синтеза простагландинов, тромбоксанов, простациклина, лейкотриенов.

Фосфолипаза D отщепляет от фосфатидилхолина фосфатидную кислоту.

Эта кислота мобилизует ионы кальция из ЭПР, затем превращается в ДАГ.

Циторецепторы - регуляторы транскрипции

Циторецепторы - регуляторы транскрипции взаимодействуют с тиреоидными, стероидными гормонами, витамином D и ретиноидами.

Транспортные белки плазмы передают лиганды клеточным белкам, затем комплексы поступают в ядро.

Функции таких рецепторов - активация или ингибирование транскрипции генов.

Известны и другие типы циторецепторов.

Например, рецепторы предсердного натрийуретического пептида, ассоциированные с гуанилатциклазой, повышают продукцию вторичного мессенджера - циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ).

Рецепторную функцию выполняют также мембраносвязанные и растворимые ферменты:

-дигидрофолатредуктаза,

-ацетилхолинэстераза,

-моноаминоксидаза (МАО),

-циклооксигеназа (ЦОГ),

-Na+,К+-зависимая аденозинтрифосфатаза (АТФаза).

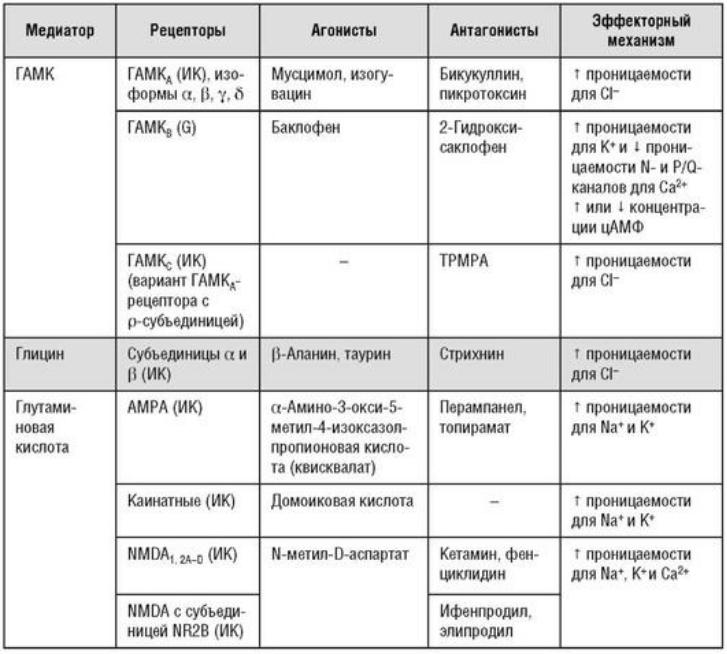

Основные циторецепторы, их агонисты, антагонисты и механизмы функционирования представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Циторецепторы