АЛГОРИТМ РАЗБОРА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Общеклинический анализ крови.

Современные аспекты интерпретации

Определение понятия «кроветворение».

Кроветворение (гемопоэз) – многостадийный процесс дифференцировки клеточных элементов, в результате которого образуются клетки крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, составляющие в норме около 40% её объёма. Образование и дифференцировка этих клеток осуществляется в кроветворных органах: костном мозге, тимусе, селезенке и лимфатических узлах, представляющих единую кроветворную систему.

Развитие кроветворения происходит со сменой преимущественной локализации его в различные периоды жизни человека.

Костный мозг после рождения остается единственным органом миелопоэза. Лимфоциты, имея с миелоидными клетками единую стволовую кроветворную клетку, пройдя определенные стадии дифференцировки в костном мозге и тимусе, в последующем развиваются в лимфоидных органах.

У ребенка красный (активный) костный мозг располагается во всех костях скелета, а с 3-4 лет начинается постепенное его замещение на жировой (желтый). У взрослого человека красный костный мозг находится в губчатых костях скелета и эпифизах трубчатых костей. Масса красного костного мозга составляет 1400-1500 г. (Рисунок 1).

1

Виды клеток крови.

2

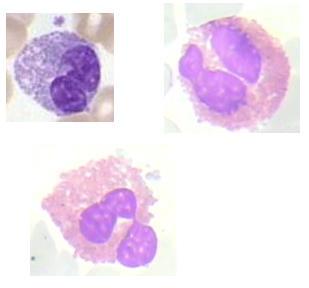

Рис. 2. Вверху -гранулоцит, внизу – агранулоцит.

Клетки крови представлены лейкоцитами, эритроцитами,

тромбоцитами. Лейкоциты в свою очередь могут быть подразделены на гранулоциты – клетки, содержащие в цитоплазме специфическую зернистость, и агранулоциты – клетки, не содержащие специфической зернистости в цитоплазме (Рисунок 2).

Виды лейкоцитов.

К гранулоцитам относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты. К агранулоцитам принадлежат лимфоциты и моноциты. В цитоплазме этих клеток иногда в небольшом количестве может обнаруживаться неспецифическая азурофильная зернистость. Цитоплазма агранулоцитов всегда базофильна (различные оттенки голубого или синего цвета).

Гемопоэз.

В основе современных представлений о кроветворении лежит унитарная теория А.А.Максимова (1918), согласно которой все клетки крови происходят из единой родоначальной клетки, морфологически напоминающей лимфоцит. Подтверждение этой гипотезы было получено лишь в 60-е годы при введении смертельно облученным мышам донорского костного мозга. Клетки, способные восстанавливать гемопоэз после облучения или токсических воздействий, носят название «стволовых клеток».

Группу клеток-предшественниц гемопоэза разделяют на 3 класса

(первые три горизонтальных ряда в схеме кроветворения). Свойствами стволовых клеток, т.е. способностью к клеточным дифференцировкам по всем направлениям кроветворения обладают только полипотентные клетки-

предшественницы I класса. К клеткам II класса относят частично детерминированные полипотентные и бипотентные клетки с ограниченными

3

возможностями дифференцировки. В процессе дальнейшего созревания образуются унипотентные клетки-предшественницы III класса, обладающие способностью к трансформации только в определенный клеточный вид.

Современная схема кроветворения представлена на рисунке 3.

4

Рис. 3. Схема кроветворения.

IV класс в схеме кроветворения составляют морфологически

распознаваемые пролиферирующие элементы. К ним относятся бластные

5

клетки – родоначальницы каждого специфического вида клеток (миелобласт,

лимфобласт, монобласт, эритробласт, мегакариобласт) и пролиферирующие костномозговые элементы.

V класс созревающих клеток объединяет дифференцированные клетки,

потерявшие способность к делению, но не достигшие еще стадии функциональной зрелости. К ним относятся метамиелоциты, оксифильные нормобласты, ретикулоциты, палочкоядерные лейкоциты.

VI класс объединяет морфологически и функционально зрелые клеточные элементы, обычно присутствующие в периферической крови.

Признаки молодости клетки.

Морфология недифференцируемых бластов и родоначальных клеток отдельных специфических рядов характеризуется следующими общими чертами молодости клетки:

А) большое ядро круглой или овальной формы, занимающее большую часть клетки;

Б) нежная тонкопетлистая структура ядра с равномерной окраской и калибром нитей хроматина;

В) наличие в ядре нуклеол (ядрышек) – пузырьков, заполненных базофильным веществом РНК;

Г) базофилия цитоплазмы, обусловленная большим количеством РНК в молодых клетках.

Цитоплазма молодых клеток базофильна, т.е. будучи кислой из-за высокого содержания РНК, она красится основными красками в голубой цвет. Цитоплазма созревающих гранулоцитов постепенно приобретает щелочную реакцию, поглощает кислые красители (оксифильна) и

окрашивается ими в розовый цвет. Цитоплазма арганулоцитов всегда базофильна. В клетках с выраженной белоксинтезирующей функцией

(плазматические клетки, эритробласты) цитоплазма резко базофильна – тесно-синего или фиолетового цвета.

6

Морфология клеток гранулоцитарного ряда.

Гранулоциты – клетки, в цитоплазме которых обнаруживается зернистость, специфичная для определенного вида клеток (нейтрофильная,

эозинофильная, базофильная).

Эозинофильная зернистость по своей реакции щелочная, воспринимает кислую краску эозин, однородна по цвету, форме и величине, крупная,

занимает всю цитоплазму и не заходит на ядро. В зрелых клетках имеет кирпично-розовый цвет (кетовая икра), в молодых эозинофильных лейкоцитах – коричневый и буро-синий оттенок (Рисунок 4).

Рис. 4. Эозинофильная зернистость.

Базофильная зернистость имеет кислую реакцию и окрашивается щелочным красителем метиленовым синим, фиолетового, реже черного цвета, необильна, неоднородна по величине и форме, располагается на ядре и в цитоплазме (Рисунок 5).

7

Рис. 5. Базофильная зернистость.

Нейтрофильная зернистость имеет нейтральную реакцию, амфотерна,

воспринимает в одинаковой степени кислые и щелочные красители, имеет розовато-фиолетовую окраску, чаще пылевидная, обильная, не всегда равномерно заполняет цитоплазму (Рисунок 6).

Рис. 6. Нейтрофильная зернистость.

8

Созревание гранулоцитов.

Созревание гранулоцитарных клеток сопровождается изменением их морфологии: уменьшением ядра, конденсацией хроматина, исчезновением ядрышек, сегментацией ядра, появлением специфической зернистости,

утратой базофилии и увеличением объёма цитоплазмы.

Миелобласт – родоначальная клетка гранулоцитарного ряда. Имеет круглую, реже овальную форму, размеры 15-20 мкм. Ядро нежное,

тонкосетчатого строения, в нем отчетливо видны 2-5 нуклеол (крупных ядрышек). Цитоплазма базофильная, обычно без перинуклеарной зоны просветления, небольшое количество нежных азурофильных включений и палочки Ауэра (Рисунок 7).

Рис. 7. Миелобласты. В двух клетках вверху в цитоплазме видны палочки Ауэра.

9

Промиелоцит – крупная клетка размером 16-24 мкм. Ядро занимает большую часть клетки, расположено часто эксцентрично. Ядро округлое,

иногда бобовидное, структура сетчатая. Имеются 1-2 нуклеолы, но могут быть только их остатки. Цитоплазма базофильная (синяя, светло-голубая,

слегка дымчатая). Промиелоцит содержит зернистость, которая окрашивается даже в одной клетке не одинаково (неоднородна по окраске и размеру). Промиелоцит является самой крупной клеткой в миелоидном ряду.

Миелобоасты и промиелоциты не разделяются по виду зернистости.

Промиелоциты представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Промиелоциты.

Миелоцит – крупная клетка размером 10-18 мкм. Ядерно-

цитоплазматическое отношение сдвинуто в сторону ядра. Форма ядра округлая, овальная, почковидная. Структура местами нежная, но в основной части более грубая, с четким чередованием бази- и оксихроматина. Нуклеол нет. Это зрелая для костного мозга клетка. Цитоплазма ее голубоватого или розоватого цвета. Начиная с миелоцита по виду зернистости различают

10