Министерство здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Амурская государственная медицинская академия

МОРФОЛОГИЯ НЕФРОПАТИЙ

Учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов

Благовещенск, 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ С КУРСОМ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

МОРФОЛОГИЯ НЕФРОПАТИЙ

Учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов

Благовещенск, 2016

УДК 616-006-053.2

Вучебном пособии рассматриваются функция почек, их нормальное гистологическое строение, что дает студентам более чёткое представление о патологических процессах в данном органе.

Вразделе гломерулярные болезни подробно описаны различные типы гломерулонефрита, патогенез острых гломерулярных повреждений и хронического гломерулонефрита. Патоморфологические изменения разобраны с учётом поражений клубочков, канальцев, стромы и сосудов. Подробно изложены тубулоинтерстициальные поражения, амилоидная нефропатия, причины и морфология нефролитиаза. В целом в методических рекомендациях в понятной форме изложен сложный материал, связанный с почечной патологией. Данные методические рекомендации окажут значительную помощь в изучении данной проблемы.

Авторы:

д.м.н., профессор Макаров И.Ю. к.м.н. Меньщикова Н.В.

к.м.н. Дубяга Е.В. к.м.н. Левченко Н.Р.

Рецензент: д.м.н., профессор Чертов А.Д.

Учебное пособие утверждено на ЦКМС АГМА № от 18 февраля 2016 года

Благовещенск, 2016

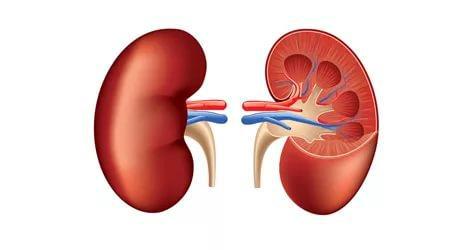

Морфология и физиология почек

Нормальные почки - это парный непрерывно функционирующий орган. Постоянно образуя мочу, они выводят метаболические шлаки, регулируют водно-солевой обмен между кровью и другими тканями, участвуют в регуляции артериального давления и кислотно-щелочного равновесия крови, выполняют эндокринные функции.

На разрезе почки хорошо видно, как тотчас же под тонкой соединительно-тканной капсулой располагается умеренно плотное корковое вещество (имеющее толщину 0,7-0,8 см), а под ним мозговое вещество, представленное пирамидами. Паренхиму коркового и мозгового вещества в одной почке составляют 1-1,5 млн. структурно-функциональных единиц органа - нефронов. Каждый нефрон имеет несколько отделов: почечное тельце (клубочек, окруженный капсулой Боумена); проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; петлю Генле (эта петля опускается из коркового вещества в пирамиду, тонкий и дистальный прямые канальцы образуют нисходящую и восходящую (обратно в корковое вещество) части петли Генле); дистальный извитой каналец; собирательную трубочку, уходящую в пирамиду (рис.1).

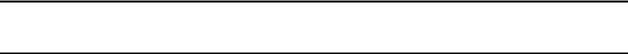

Рис.1. Строение нефрона: 1А – клубочек; 1Б – капсула ШумлянскогоБоумена;

2 – проксимальный извитой каналец; 3 – нисходящая часть петли Генле;

4 – восходящая часть петли Генле; 5 – дистальный извитой

каналец; 6 – собирательная трубочка;

7 – сосочковый канал;

8 – почечная чашечка.

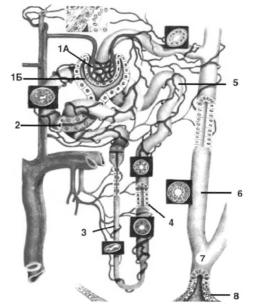

Каждый нефрон начинается почечным клубочком, имеющим сосудисто-эпителиальную структуру. Он состоит из пучка капилляров, образующих несколько долек и окруженных сетью внеклеточного матрикса и клетками, расположенными в центральной зоне клубочка. Из-за своего центролобулярного расположения эта зона получила название мезангий (к этой зоне прикрепляются капилляры). Слой висцеральных эпителиальных клеток окружает внешнюю поверхность капилляров. Слой париетальных эпителиальных клеток образует мешкообразную структуру - Боуменову капсулу, окружающую сеть капиллярных петель. Париетальные и

5

висцеральные эпителиальные клетки эмбрионально и анатомически представляют собой единую структуру, формирующую Боуменово пространство. Полость капсулы открывается в проксимальный извитой каналец. В нее происходит фильтрация первичной мочи из плазмы крови

(рис.2).

Рис. 2. Строение почечного клубочка:

1 – приносящая артериола;

2 – капилляры клубочка;

3 – эндотелиальный клетки;

4 – поры;

5 – базальная мембрана;

6 – выносящая артериола;

7 – внутренний листок капсулы, состоящий из подоцитов; 8 – полость капсулы; 9 – проксимальный извитой каналец;

10 – наружный листок капсулы;

11 – кубический эпителий извитого канальца; 12 – мезангиальные клетки.

Кровь доставляется в клубочек по приносящей артериоле, которая, пронизывая капсулу Боумена, распадается примерно на 50 капиллярных петель, собирающихся в выносящую артериолу.

Капсула почечного клубочка представляет собой сферу, состоящую из базальной мембраны и наружного (париетального) листка уплощенных эпителиальных клеток, содержащих пучки актиновых филаментов. Базальная мембрана капсулы многослойна и состоит из отдельных слоев, разделенных светлыми промежутками. При переходе на сосудистый пучок базальная мембрана капсулы трансформируется в гломерулярную базальную мембрану, а при переходе в мочевую часть - в базальную мембрану проксимального канальца.

Внутренний листок капсулы сформирован висцеральными эпителиальными клетками - подоцитами, высокоспециализированными отростчатыми клетками. Дифференцированные подоциты не способны к делению и в случае гибели не могут быть замещены.

Подоциты обладают многочисленными длинными первичными отростками, которые оплетают все капиллярные петли и дают вторичные короткие отростки – «ножки», погруженные в гломерулярную базальную мембрану. Ножки всех подоцитов тесно переплетены между собой, образуя фильтрационные щели, которые замыкаются структурами внеклеточного

6

матрикса - щелевыми диафрагмами. Щелевые диафрагмы и люминальная поверхность подоцитов покрыты толстым поверхностным слоем, богатым сиалопротеинами, создающими высокий отрицательный заряд на подоцитах. Помимо создания отрицательного заряда, подоциты синтезируют большинство, если не все, компонентов гломерулярной базальной мембраны.

Гломерулярная базальная мембрана является основным скелетом для гломерулярного пучка. Она представляет собой непрерывную пластину толщиной от 240 до 340 нм. В базальной мембране выделяют три слоя. Наиболее толстый средний слой, lamina densa, обладает электронной плотностью. Наружный и внутренний слои имеют более разреженный матрикс (lamina rara externa и interna).

Эндотелиальные клетки капилляров почечного клубочка структурно состоят из центральной части, содержащей ядро, и периферической, представленной тонким фенестрированным листком. В отличие от фенестрированого эндотелия других локализаций поры гломерулярного эндотелия (диаметр 50-100 нм) не имеют диафрагмы, т.е. они постоянно открыты. Закрытые поры найдены только на концевом фрагменте эфферентной артериолы. Люминальная поверхность эндотелиальных клеток, как и подоцитов, покрыта полианионными гликопротеинами, обеспечивающими отрицательный заряд.

Таким образом, капиллярная стенка почечного клубочка, представленная эндотелиальными порами, гломерулярной базальной мембраной и щелевыми диафрагмами между ножками подоцитов, представляет собой фильтрационный барьер. Барьерная функция капиллярной стенки для макромолекул основана на их размере, форме и заряде. Фильтрационный барьер легко проницаем для воды, мелких молекул. Полианионные молекулы, такие как белки плазмы, отталкиваются электронегативным щитом гломерулярного фильтра.

Помимо эндотелия и подоцитов существует третий тип клеток, плотно контактирующий с гломерулярной базальной мембраной - мезангиальные клетки. Вместе с мезангиальным матриксом они образуют мезангий. Мезангиальные клетки имеют отросчатую структуру. Их отростки прикрепляются к гломерулярной базальной мембране и контактируют с эндотелием. Мезангиальные клетки имеют тесные контакты между собой и с другими клетками внеклубочкового мезангия - клетками Гурмагтига и гранулярными клетками юкстагломерулярного аппарата. Мезангиальные клетки имеют на плазмолемме рецепторы к ангиотензину II, атриопептину (предсердному натрийуретическому белку) и вазопрессину, способны вырабатывать различные вазоактивные агенты, включая простаноиды. Вазоактивные агенты стимулирует сократительную активность мезангиальных клеток, благодаря чему уменьшается площадь поверхности капиллярных петель и снижается объем фильтрации. Мезангий обеспечивает равномерное распределение гидравлического давления на капиллярную стенку и успешное функционирование фильтрационного барьера.

7

Мезангиальные клетки являются одной из главных мишеней при многих гломерулярных заболеваниях иммунного и неиммунного характера. В ответ на повреждение они способны синтезировать многочисленные медиаторы, включая цитокины и ростовые факторы, определяющие дальнейшие пролиферативные и репаративные процессы в почечном клубочке.

Болезни почек очень сложны. Условно их можно разделить на четыре группы в зависимости от того, какая морфологическая структура поражена в большей степени - клубочки, канальцы, строма (интерстиций) или кровеносные сосуды. Некоторые структуры почек, видимо, более уязвимы для специфических форм повреждения. Например, гломерулярные заболевания чаще всего бывают иммунологически обусловленными, а канальцевые (тубулярные) и интерстициальные поражения чаще вызываются токсическими или инфекционными агентами. Взаимозависимость структур почки приводит к тому, что повреждение одной из них почти всегда вторично вызывает поражение других. Первичное заболевание сосудов, например, приводит к повреждению всех структур, зависимых от почечного кровотока. Тяжелое повреждение клубочков переключает кровоток на перитубулярную сосудистую систему. Наоборот, разрушение канальцев вызывает повышение давления внутри клубочков, что может быть причиной их атрофии. Таким образом, независимо от происхождения, при хронических заболеваниях почек отмечена тенденция к повреждению всех главных структурных компонентов почки, что приводит к хронической почечной недостаточности.

Широкое использование биопсии почек изменило представление о почечных заболеваниях, особенно о различных типах гломерулонефрита.

Гломерулярные болезни

Клубочки могут быть повреждены под воздействием различных факторов, а также при системных заболеваниях. Различают первичный гломерулонефрит, при котором почка является единственным или преимущественно поврежденным органом, и вторичный гломерулонефрит, при котором этот парный орган повреждается в результате какого-либо общего заболевания.

По топографии процесса различают интра- и экстракапиллярный гломерулонефрит. Интракапиллярный гломерулонефрит, для которого характерно развитие патологического процесса в сосудистом клубочке, может быть экссудативным или пролиферативным. Об интракапиллярном гломерлонефрите говорят в том случае, когда мезангий и капиллярные петли клубочков инфильтрированы нейтрофилами, а об интракапиллярном пролиферативном – когда отмечается пролиферация эндотелиальных и особенно мезангиальных клеток, клубочки при этом увеличиваются в размерах, становятся «лапчатыми». Экстракапиллярный гломерулонефрит, при котором воспаление развивается не в сосудах, а в полости капсулы

8

клубочка, также может быть экссудативным и пролиферативным. Экстракапиллярный экссудативный гломерулонефрит бывает серозным, фибринозным или геморрагическим, для экстракапиллярного пролиферативного гломерулонефрита характерна пролиферация клеток капсулы клубочков с образованием характерных полулуний.

Различные типы гломерулонефрита характеризуются одной (или более) из четырех основных тканевых реакций. Многоклеточность (гиперцеллюлярность) клубочков возникает при так называемых воспалительных поражениях, сопровождающихся увеличением количества клеток в клубочках, и связана с одной или комбинаций из двух следующих причин: пролиферацией мезангиальных, эндотелиальных, а в некоторых случаях и париетальных эпителиальных клеток; лейкоцитарной инфильтрацией, состоящей из нейтрофилов, моноцитов, а при некоторых заболеваниях и лимфоцитов.

Утолщение базальной мембраны. Под световым микроскопом проявляется в утолщении стенок капилляров, лучше всего видимом в срезах, окрашенных с помощью ШИК(PAS)-реакции. При электронной микроскопии можно распознать причину утолщения: утолщение собственно базальной мембраны, например, при диабетическом гломерулосклерозе; осаждение аморфного электронноплотного вещества, представляющего собой преципитированные белки, на эндотелиальной или эпителиальной стороне базальной мембраны или в самой базальной мембране. Наиболее распространенный тип утолщения обусловлен появлением субэпителиальных депозитов, например, при мембранозном гломерулонефрите.

Гиалиноз и склероз. Гиалиноз клубочков связан с накоплением вещества, которое под световым микроскопом выглядит гомогенным и эозинофильным. При электронной микроскопии видно, что это вещество расположено вне клеток и состоит из преципитированных белков плазмы. Наблюдается также увеличение собственно базальной мембраны и мезангиального матрикса. Эти изменения приводят к облитерации капиллярных петель почечного клубочка (склероз) и развиваются, обычно, в исходе различных гломерулярных повреждений.

Дополнительные повреждения вызывают осаждение фибрина, интрагломерулярный тромбоз, осаждение аномальных веществ (амилоида, так называемых «плотных депозитов», липидов).

По масштабу и локализации поражения разделяют на глобальные, вовлекающие целый клубочек и сегментарные, поражающие лишь часть клубочка; диффузные, захватывающие все клубочки и фокальные, повреждающие часть почечных клубочков. Эти термины используются в гистологической классификации гломерулонефрита.

Хотя клиническая картина каждого типа гломерулонефрита имеет свои особенности, существует четыре основных правила, которые, хотя и не абсолютны, но приемлемы для большинства случаев.

9

1.Структурные изменения гломерулярной базальной мембраны (в основном, связанные с ее утолщением) или массивные накопления мезангиального матрикса приводят к массивной потере белка с мочой и развитию нефротического синдрома.

2.Гломерулярные повреждения, возникающие из-за пролиферации эндотелиальных или мезангиальных клеток, связаны с развитием гематурии, или нефритического синдрома.

3.Если повреждения базальной мембраны сопровождаются клеточной пролиферацией, то говорят о наличии смешанного нефритического/нефротического синдрома.

4.Если повреждения клубочков развиваются быстро и носят диффузный характер, наблюдается картина острой почечной недостаточности.

Патогенез гломерулярных повреждений. В основе большинства случаев первичного гломерулонефрита и многих вторичных гломерулопатий лежит иммуноопосредованное воспаление.

Острое воспаление характеризуется инфильтрацией почечного клубочка лейкоцитами и отеком, иногда сопровождающееся некрозом, геморрагиями и тромбозом. Преобладание нейтрофилов типично для острого воспаления, в то время как для хронического - более характерно наличие в инфильтрате моноцитов и лимфоцитов.

Помимо этого, воспаление сопровождается появлением в почечных клубочках отложений иммунных комплексов. Отложение иммунных комплексов в стенке гломерулярных капилляров было первым механизмом иммуно-опосредованного поражения, который был идентифицирован.

Существует две формы повреждений почечных клубочков, связанные с действием антител: 1) повреждения, связанные с осаждением растворимых циркулирующих иммунных комплексов; 2) повреждения, вызываемые антителами, связывающимися in situ либо с нерастворимыми гломерулярными антигенами, либо с антигенами, внедренными в почечный клубочек.

1.Отложение циркулирующих иммунных комплексов долгое время рассматривалось как наиболее важный фактор иммунокомплексного гломерулонефрита. Гранулярное свечение иммуноглобулинов и комплемента

вклубочках, стенках сосудов и базальной мембране канальцев при иммунофлуоресцентной микроскопии свидетельствует об участии иммунных комплексов в патогенезе гломерулонефрита, васкулита и тубулоинтерстициального нефрита.

2.Осаждение иммунных комплексов in situ - другой механизм, вызывающий повреждения в почечном клубочке. При этой форме повреждения антитела реагируют непосредственно с постоянными компонентами клубочка, например, коллагеном IV типа в гломерулярной базальной мембране, или антигенами, внедренными в клубочки (связывание катионных гетерогенных белков с гломерулярной базальной мембраной).

10