1)судан III

2)гематоксилин-эозин

3)пикрофуксин

4)фукселин

9.ДЛЯ РОГОВОЙ ДИСТРОФИИ ХАРАКТЕРНО:

1)отложение извести внутри клетки

2)избыточное ороговение

3)накопление гликозаминогликанов в клетках

4)уменьшение клеток в размере

10.ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ:

1)вирусном гепатите А

2)гипертензии

3)алкоголизме

4)вирусном гепатите В

11.ДЛЯ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ МИОКАРДА ХАРАКТЕРНО:

1)наличие липидов в цитоплазме кардиомиоцитов

2)появление прослоек соединительной ткани

3)увеличение размеров кардиомиоцитов

4)уменьшение размеров кардиомиоцитов

12.ПОВЫШЕННОЕ ОРОГОВЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАЗЫВАЕТСЯ:

1)акантоз

2)лейкоплакия

3)гиперкератоз

4)паракератоз

13.ТЕРМИН «ТИГРОВОЕ СЕРДЦЕ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ РАЗВИТИИ В МИОКАРДЕ:

1)белковой дистрофии

2)жировой дистрофии

31

3)гипертрофии

4)инфаркта

14.МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ДИСТРОФИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

1)декомпозиция

2)гипоксия

3)перекисное окисление липидов

4)блокада цикла трикарбоновых кислот

15.МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ ГИДРОПИЧЕСКОЙ ДИСТРОФИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1)паренхиматозный диспротеиноз

2)наличие в клетках розовой зернистости

3)наличие в клетках гиалиноподобных белковых капель

4)наличие в клетках капель оранжевого цвета при окраске Суданом

16.СЛИЗИСТАЯ ДИСТРОФИЯ ОТНОСИТСЯ К:

1)углеводным стромально-сосудистым дистрофиям

2)углеводным паренхиматозным дистрофиям

3)жировым стромально-сосудистым дистрофиям

4)белковым паренхиматозным дистрофиям

17.ПРОЯВЛЕНИЕМ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ЛИПИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ:

1)порфировая селезенка

2)саговая селезенка

3)сальная селезенка

4)гусиная печень

18.ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ОРОГОВЕНИЕМ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК НАЗЫВАЕТСЯ:

1)лейкоплакия

2)лейкодерма

3)липогранулема

32

4) липофусциноз

19.ПОВЫШЕННОЕ ОРОГОВЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАЗЫВАЕТСЯ:

1)ихтиоз

2)лейкоплакия

3)акантоз

4)паракератоз

20.ВИДОМ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ УГЛЕВОДНОЙ ДИСТРОФИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1)баллонная

2)гиалиново-капельная

3)слизистая

4)гидропическая

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ.

1.- 1 |

6.- 2 |

11.- 1 |

16.- 2 |

2.- 3 |

7.- 4 |

12.- 3 |

17.- 4 |

3.- 2 |

8.- 1 |

13.- 2 |

18.- 1 |

4.- 1 |

9.- 2 |

14.- 1 |

19.- 1 |

5.- 4 |

10.- 3 |

15.- 4 |

20.- 3 |

|

|

|

|

2.2.СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫЕ ДИСТРОФИИ

2.2.1. МОРФОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Соединительная ткань – группа тканей, производных мезенхимы,

состоящих из межклеточного вещества (аморфный компонент и волокна) и

различных типов клеток. Основной тип соединительной ткани во внутренних органах – рыхлая волокнистая соединительная ткань. Она сопровождает лимфатические и кровеносные сосуды, а также формирует строму органа.

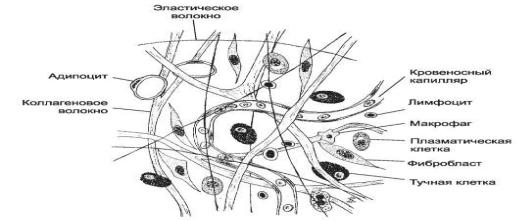

Гистион – основной структурный компонент соединительной ткани,

33

включающий в себя отрезок микроциркуляторного русла с прилежащими к нему клетками и волокнистыми структурами (рис.11).

Рис. 11. Схема строения гистиона.

В составе рыхлой соединительной ткани присутствует два основных компонента:

клетки различного происхождения и три типа волокон (коллагеновые,

эластические и ретикулярные).

Основные типы клеток:

фибробласты – синтезируют основные компоненты межклеточного вещества: коллаген, эластин, протеогликаны, гликопротеины;

фиброциты – конечная стадия дифференцировки фибробластов;

миофибробласты – клетки, сочетающие в себе свойства фибробластов,

однако, синтезирующие и сократительные белки в значительном количестве;

фиброкласты – клетки, способные к фагоцитозу. Участвуют в процессах

«рассасывания» межклеточного вещества;

макрофаги – гетерогенная группа клеток, участвующая в неспецифическом и адаптивном иммунном ответе организма на внедрение чужеродных антигенов;

тучные клетки (тканевые базофилы) участвуют в процессах регуляции проницаемости сосудов, локального свертывания крови, воспалительных реакциях и т.д.;

34

клетки иммунной системы (плазматические клетки, Т- и В-лимфоциты,

натуральные киллеры и пр.) могут выявляться в соединительной ткани,

однако, не специфичны для нее.

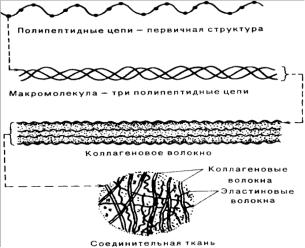

Важным элементом соединительной ткани является межклеточное вещество, состоящее из коллагеновых и эластических волокон, а также основного вещества. Коллагеновые волокна определяют прочность соединительной ткани и состоят из фибриллярного белка – коллагена. Существует 20 типов коллагена,

каждый из которых специфичен для определенной локализации, что может играть значение в развитии патологических процессов у человека. Например, коллаген

IV типа является основной структурой базальной мембраны кровеносных сосудов. При образовании в организме антител против него, у человека наблюдается синдром Гудпасчера, характеризующийся поражением почек и легких. Молекула коллагена представляет собой три перекрученных полипептидные цепочки (рис.12). Последние способны к агрегированию друг с другом и образованию надмолекулярных комплексов – непосредственно коллагеновых волокон фибриллярной структуры. Важные физико-химические свойства данных волокон - высокая прочность на разрыв и небольшая растяжимость. Эластические волокна отличаются высокой степенью растяжимостью и эластичностью, однако, по своей прочности они уступают коллагеновым волокнам. Главный структурный компонент - белок эластин,

способный формировать фибриллы и микрофибрилы.

Рис. 12. Строение коллагеновых волокон. Из полипептидной цепи формируется триплет, являющийся молекулой коллагена. Последующая сборка макромолекул приводит к формированию коллагенового волокна.

35

Основное вещество соединительной ткани - гелеобразная субстанция,

выполняющая трофическую, метаболическую и структурную функции.

Компоненты аморфного вещества - протеогликаны, гликопротеины и глюкозаминогликаны. Глюкозаминогликаны (хондроитинсульфат,

кератансульфат и др.) обеспечивают водно-электролитный баланс в межуточном веществе. Молекулы глюкозаминогликанов способны притягивать и удерживать воду, что играет важную роль в норме и при различных патологических состояниях (мукоидное набухание и пр.). Стромально-сосудистые

(мезенхимальные) дистрофии – это структурные проявления нарушений обмена веществ в соединительной ткани, выявляемые в строме органов и стенках сосудов, которые развиваются в гистионе, образованном отрезком микроциркуляторного русла с окружающими его элементами соединительной ткани (основное вещество, волокнистые структуры, клетки). Эти структурные изменения могут развиваться либо в результате накопления в строме поступающих из крови и лимфы продуктов метаболизма путем ее инфильтрации,

либо вследствие дезорганизации основного вещества и волокон соединительной ткани, либо – извращенного синтеза. В зависимости от вида нарушенного обмена стромально-сосудистые дистрофии делят на:

1) белковые (диспротеинозы)

2)жировые (липидозы)

3)углеводные.

Стромально-сосудистые дистрофии, сопровождаясь нарушением обмена веществ преимущественно в строме органа и в стенке сосудов, обязательно ведут и к структурным изменениям в высокоспециализированных в функциональном от-ношении клетках, то есть развитию паренхиматозных дистрофий. Знания стромально-сосудистых дистрофий необходимы для понимания морфологического субстрата многих распространенных заболеваний, например,

таких как системные заболевания соединительной ткани (ревматические болезни), атеросклероз, гипертоническая болезнь, болезни почек и др.

36

2.2.2. БЕЛКОВЫЕ СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫЕ ДИСТРОФИИ.

К стромально-сосудистым диспротеинозам относят:

•мукоидное набухание;

•фибриноидное набухание;

•гиалиноз;

•амилоидоз.

Мукоидное набухание, фибриноидное набухание и гиалиноз очень часто

являются последовательными стадиями дезорганизации соединительной ткани.

Амилоидоз отличается от этих процессов тем, что в состав образующихся белково-полисахаридных комплексов входит аномальный, не встречающийся в норме фибриллярный белок, который синтезируется специальными клетками -

амилоидобластами.

МУКОИДНОЕ НАБУХАНИЕ Мукоидное набухание – обратимый процесс дезорганизации

соединительной ткани, возникающий в результате увеличения количества и перераспределения мукополисахаридов, преимущественно гликозаминогликанов

(за счет отщепления их от белка), в основном веществе соединительной ткани.

Накопление гликозаминогликанов всегда начинается с повреждения сосудов микроциркуляторного русла, что ведет к развитию тканевой гипоксии, активации гиалуронидазы и ослабеванию связи между гликозаминогликанами и белком.

Гликозаминогликаны обладают выраженными гидрофильными свойствами, что на фоне повышенной сосудисто-тканевой проницаемости ведет к выраженной гидратации (набуханию) основного вещества соединительной ткани.

Одновременно увеличивается концентрация протеогликанов и в меньшей степени гликопротеидов.

Для выявления гликозаминогликанов используются специальные окраски

(альциановый синий, коллоидное железо). При окраске гематоксилином и эозином они имеют слабо базофильную окраску, так как при ослабевании связи с белком высвобождаются их кислотные радикалы. Чаще всего в практике

37

используют метахроматические катионные красители, которые окрашивают гликозаминогликаны в цвет, отличный от собственного цвета красителя (рис.13).

Толуидиновый синий, например, придает гликозаминогликанам сиреневый или пурпурный цвет.

Микроскопически коллагеновые волокна обычно сохраняют пучковое строение, но набухают и разволокняются. Набухание и увеличение в объеме основного вещества приводит к тому, что клетки соединительной ткани удаляются друг от друга. Макроскопически органы практически не изменены.

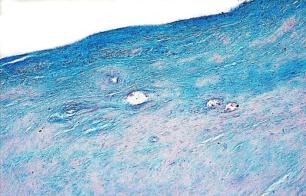

Рис. №13. Мукоидное набухание.

(толуидиновый синий). Простой

эндокардит с феноменом метахромазии.

Мукоидное набухание развивается чаще всего в стенках артерий, сердечных клапанах, эндо- и эпикарде, в капсулах суставов.

Причины:

•инфекционно-аллергические заболевания;

•ревматические болезни (ревматизм, системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит, узелковый периартериит и др.);

•атеросклероз;

•гипертоническая болезнь.

Исход может быть двояким. Мукоидное набухание – процесс обратимый,

при прекращении воздействия патогенного фактора происходит полное восстановление структуры и функции. Если воздействие патогенного фактора продолжается, мукоидное набухание может перейти в фибриноидное набухание.

Функция органа в гистионе, где развивается мукоидное набухание, нарушается незначительно.

38

ФИБРИНОИДНОЕ НАБУХАНИЕ Фибриноидное набухание – глубокая и необратимая дезорганизация

соединительной ткани, в основе которой лежит распад белка (коллагена,

фибронектина, ламинина) и деполимеризация гликозаминогликанов (ГАГ), что ведет к деструкции ее основного вещества и волокон, сопровождающейся резким повышением сосудистой проницаемости и образованием фибриноида.

Фибриноид – это сложное вещество, образованное за счет белков и полисахаридов, распадающихся коллагеновых волокон и основного вещества, а

также плазменных белков крови и нуклеопротеидов разрушенных клеток соединительной ткани. Обязательным компонентом фибриноида является фибрин. Макроскопически органы и ткани, в которых развивается фибриноидное набухание, мало изменены. Микроскопически пучки коллагеновых волокон становятся гомогенными, эозинофильными (вследствие блокирования кислотных радикалов ГАГ плазменными белками и смещения рН среды в щелочную сторону), резко ШИК-позитивными, что свидетельствует о значительном увеличении в них количества гликопротеидов. Окраска на фибрин всегда положительная, однако, интенсивность ее колеблется. Метахромазия при окрашивании толуидиновым синим отсутствует. Это связано с практически полной деструкцией гликозаминогликанов.

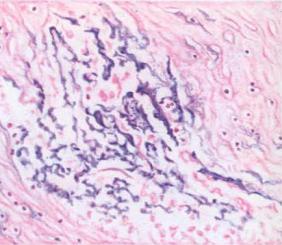

Фибриноидное набухание носит либо системный (распространенный), либо локальный (местный) характер (рис. 14).

Рис. №14 Фибриноидное набухание соединительной ткани клапана сердца пре ревматизме (гем. – эозин). Отмечается деструкция и разволокнение коллагеновых волокон и набухание основного вещества.

39

Системное поражение соединительной ткани отмечено при:

•инфекционно-аллергических заболеваниях (фибриноид сосудов при туберкулезе с гиперергическими реакциями);

•аллергических и аутоиммунных болезнях (ревматические болезни,

гломерулонефрит);

• ангионевротических реакциях (фибриноид артериол при гипертонической болезни и артериальных гипертензиях).

Локально фибриноид выявляется при хроническом воспалении. Например, в

дне хронической язвы желудка, трофических язв кожи.

В исходе фибриноидного набухания иногда развивается фибриноидный некроз, характеризующийся полной деструкцией соединительной ткани. Вокруг очагов некроза обычно выражена реакция макрофагов. В дальнейшем происходит замещение очага деструкции рубцовой соединительной тканью (склероз) или гиалинозом.

Фибриноидное набухание ведет к нарушению, а нередко и прекращению функции органа (например, острая почечная недостаточность при злокачественной гипертонии, которая характеризуется фибриноидными изменениями и некрозом артериол и капилляров клубочков). Развивающиеся в исходе фибриноидного некроза склероз или гиалиноз ведут к нарушению функции клапанов сердца (формированию пороков сердца), неподвижности суставов, сужению просвета и уменьшению эластичности стенок сосудов и др.

ГИАЛИНОЗ

При гиалинозе (от греч. hyalos – прозрачный, стекловидный), или гиалиновой дистрофии, в соединительной ткани образуются однородные полупрозрачные плотные массы (гиалин), напоминающие гиалиновый хрящ.

Гиалин - это фибриллярный белок. При иммуногистохимическом исследовании в нем обнаруживают не только белки плазмы, фибрин, но и компоненты иммунных комплексов (иммуноглобулины, фракции комплемента), а

также иногда липиды. Гиалиновые массы устойчивы по отношению к кислотам,

40