5 курс / Детская гинекология / Ответы на Экзамен по Гинекологии 2024-2025 (зав. каф. Петров Ю.А

.).pdf

Микробиологические методы исследования приобретают особое значение при торпидных, вялотекущих процессах со слабо выраженным воспалением в придатках матки, когда результаты бимануального, гистологического и рентгенологического исследований не подтверждают активного процесса в половых органах.

Рентгенологические методы исследования при туберкулезе половых органов позволяют уточнить этиологию, но не активность специфического воспаления. В гинекологической практике при гистеросальпингографии чаще всего обнаруживается туберкулез маточных труб. Фазы распада при туберкулезе придатков матки нет, так как они, в отличие от легких и почек, не имеют дренирующей системы. Этим объясняется частое образование туберкулом при данной локализации туберкулеза. На снимке выявляются ригидные маточные трубы, они сегментированные, с дивертикулами и негомогенными тенями в дистальных отделах.

УЗИ органов малого таза позволяет подтвердить туберкулезный генез воспаления при выявлении кальцинатов или туберкулом.

Помимо рентгенологических и лабораторных методов исследования, в диагностике туберкулеза половых органов используется лапароскопия (позволяет уточнить анатомические изменения во внутренних половых органах, лимфатических узлах брыжейки, выраженность спаечных процессов в малом тазу, характер спаек.)

Кольпоскопическое исследование включают в обязательный комплекс обследований в сочетании с туберкулиновой пробой с целью дифференциальной диагностики при туберкулезе женских половых органов.

Лечение:

Специфическое лечение проводят при активном туберкулезном процессе.

На ранних стадиях туберкулезного процесса больную можно вылечить, полностью сохранив функцию пораженного органа. Выздоровления больной туберкулезом удается добиться в среднем через 1-2 года после начала лечения. Необходима преемственность в лечении больных в связи с его длительностью (стационар - санаторий - диспансер).

Химиотерапия является основным компонентом лечения туберкулеза и заключается в длительном применении оптимальной комбинации лекарственных препаратов, подавляющих размножение МБТ (бактериостатический эффект) или уничтожающих их в организме пациента (бактерицидный эффект).

Выбор режима химиотерапии основывается на результатах определения лекарственной устойчивости возбудителя молекулярно-генетическими и культуральными методами.

Всего существует 5 режимов химиотерапии: наиболее высокой бактериостатической активностью обладает изониазид. Это основной препарат в химиотерапии туберкулеза.

Иногда возникает необходимость в оперативном лечении. Показаниями к операции служат туберкуломы в придатках матки, тубоовариальные образования, сактосальпинксы, сочетания туберкулеза половых органов с миомой матки, эндометриозом, образованиями, исходящими из яични ков, требующими хирургической коррекции.

29. Вагинальный кандидоз. Клиника, диагностика, лечение.

Урогенитальный кандидоз – воспалительное заболевание мочеполового тракта, обусловленное дрожжеподобными грибами рода Candida.

*Генитальный кандидоз не относится к ИППП, а является скорее маркёром неблагополучия флоры пищеварительного тракта, гормональной регуляции менструального цикла, обмена веществ (например, при сахарном диабете), состояния иммунитета в целом (например, после острых респираторных инфекционных заболеваний, на фоне приема глюкокортикоидов), тем более это не исключает возможности возникновения кандидозного баланопостита у мужчин – половых партнеров женщин с УГК.

Клиническая картина:

При острой форме или обострении хронического кандидоза возникают жалобы на зуд и жжение в области вульвы и влагалища, патологические бели:

Зуд бывает постоянным или беспокоящим вечером и ночью, что делает вклад в развитие бессонницы и невротизацию пациенток. Зуд усиливается во время ходьбы и во время менструации, может вызвать нарушение мочеиспускания (жжение, боли). Нестерпимый зуд приводит к расчесам и повреж дению целости тканей, присоединению вторичной инфекции. Зуду вульвы и промежности способствует аллергизация при кандидоносительстве.

Бели творожистые, бело-серого цвета, могут быть обильными, жидкими с крошковатыми белыми включениями. Запах выделений при кандидозе кисловатый, неприятный. Обильные бели могут вызывать мацерацию кожи и сли зистой оболочки половых органов, способствовать возникновению длительно незаживающих трещин в области половых губ, задней спайки и ануса.

При осмотре вульвы, влагалища и влагалищной порции шейки матки обнаруживают признаки воспаления (отечность, гиперемию) и характерный серовато-белый налет на пораженных участках слизистой оболочки. Налеты могут быть точечными или обширными, имеют неправильные очертания, в острой стадии заболевания снимаются с трудом, затем - легко. На месте удаления налета обнаруживается сильно гиперемированная слизистая оболочка со склонностью к кровоточивости. Налет состоит из слущившихся клеток эпителия, лейкоцитов и псевдомицелиев грибковой инфекции.

Хронический кандидоз обычно не имеет столь яркой симптоматики: женщин беспокоят непостоянный маловыраженный зуд или выделения из влагалища. Течение заболевания может продолжаться месяцы и даже годы. Обострения чаще всего совпадают с менструациями или могут возникать после острых респираторных инфекционных заболеваний, при обострении хронических интеркуррентных заболеваний, в ответ на изменение состава пищи, при переезде в другую климатическую зону или при резкой смене погодных условий (похолодание, дожди) и т.д.

Диагностика:

Диагностике способствуют типичные жалобы и клиническая картина, однако точный диагноз возможен лишь при проведении микробиологиче ских исследований.

Самый распространенный из методов диагностики - микроскопическое исследование налетов или материала, взятого ложечкой Фолькмана из заднего свода влагалища, цервикального канала, уретры. Препараты окрашивают по Граму или по Романовскому-Гимзе.

По причине сапрофитных свойств грибковой инфекции качественная ПЦР- диагностика, несмотря на высокую точность, как правило, не имеет основания для уточнения диагноза кандидомикоза.

Можно использовать серологический метод - реакцию связывания комплемента

(РСК).

Надежен метод гистологического исследования, однако необходимость в нем возникает лишь при отсутствии точных результатов микроскопиче ского, культурального и других методов.

Лечение:

Вследствие высокой способности грибов адаптироваться к антимикотическим средствам и неконтролируемого использования этих препаратов пациентками (самолечение при возникновении любого дискомфорта, белей или зуда в области вульвы

ивлагалища) применение многих из них становится со временем неэффективным.

Вшироком спектре антимикотических препаратов можно выделить противогрибковые антибиотики нистатин и леворин, клотримазол, амфотерицин В, эконазол, флуконазол, натамицин, кетоконазол, сертаконазол и др.

Однако оптимального, универсального, «самого эффективного» препарата, который бы отвечал всем необходимым требованиям (низкая токсичность, короткий курс применения, удобство использования) и имел бы 100% эффективность, не существует.

Проблема лечения кандидоза влагалища состоит не только в эффективной элиминации грибковой инфекции из половых путей, но и в коррекции гормональной регуляции менструального цикла, функции пищеварительного тракта; восстановлении экосистемы влагалища, интерферонового статуса и лечении интеркуррентных заболеваний (вирусных инфекций, сахарного диабета, заболеваний органов пищеварения, аутоиммунных процессов и др.).

30. Трихомониаз женских половых органов. Клиника, диагностика, лечение.

Трихомониаз диагностируют у 40-80% больных гинекологическими заболеваниями. Особенно часто трихомониаз встречается у больных гонореей (до 90% случаев), что объясняется общностью путей заражения. У 86% больных женщин поражение локализуется в нижнем отделе мочеполовой системы, восходящий процесс выявляют у

14%.

Trichomonas vaginalis принадлежит к группе паразитов класса жгутиковых

(Flagellata).

Благодаря движениям жгутиков и колебаниям мембраны трихомонады способны самостоятельно перемещаться толчкообразными, колебательными, вращательными

движениями. Другая важная микробиологическая характеристика трихомонад - их большая способность к фагоцитозу. Они прикрепляются к влагалищному эпителию, фагоцитируют поверхностные клетки, оказывая на глубокие слои эпителия цитотоксический эффект.

Клиническая картина:

При острой форме в клинической картине преобладают признаки вагинита и вульвовагинита: зуд, жжение во влагалище, в области наружных половых органов и промежности. Характерно появление пенистых гноевидных выделений желтого цвета из влагалища. Больные жалуются на боли при половых сношениях и неприятные ощущения внизу живота. Возможно учащенное, болезненное мочеиспускание при поражении мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

При торпидной форме жалобы на бели, зуд и другие проявления заболевания не выражены или отсутствуют. Стертые признаки воспалительного процесса выявляются лишь при кольпоскопии.

Хронический трихомониаз протекает длительно, с рецидивами.

Клиническая картина заболевания во многом зависит от функциональной активности яичников (под действием эстрогенов образуется необходимая для трихомонад влажность, «пышный» эпителий, менее густая, легко проходимая цервикальная слизь). При заражении на фоне гипофункции яичников воспалительные изменения выражены слабее, картина заболевания стертая, нередко отмечается трихомонадоносительство.

Диагностика:

Постановка диагноза урогенитального трихомониаза основывается на клинических проявлениях заболевания и обязательном обнаружении трихомонад.

Материал для исследования берут из влагалища, мочеиспускательного канала, прямой кишки.

- Исследование нативного1 мазка «висячая капля»;

1 Нативный (от лат. nativus - врожденный) — не модифицированный, находящийся в есте ственном, природном состоянии. В

данном случае - влажный, свежий мазок.

-Бактериоскопический метод;

-ПЦР.

Лечение:

Современные методы лечения трихомониаза основаны на использовании специфических противопротозойных средств: тинидазол, метронидазол, орнидазол.

Эффективность лечения повышает дополнительное применение местных форм противопротозойных средств (влагалищные таблетки, свечи) как в качестве монотерапии, так и в составе комплексных препаратов с антимикотиками, антибиотиками.

Критерий излеченности - отсутствие трихомонад во всех очагах в половых органах (при лабораторном исследовании) в течение 3 менструальных циклов.

31. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение.

https://youtu.be/7sYbMWug0KI

Бактериальный вагиноз – невоспалительное инфекционное заболевание, характеризующееся дисбиозом полового тракта. При бактериальном вагинозе под действием определенных факторов (гормональные нарушения, применение антибиотиков, ослабление иммунной системы и др.) происходит резкое уменьшение числа лактобактерий, продуцирующих молочную кислоту и Н2О2, вплоть до их полного исчезновения. Дисбиотическое состояние влагалища может быть преходящим вариантом нормы и купироваться самостоятельно при отсутствии превалирующих факторов. В некоторых случаях восстановления эубиоза влагалища возможно только с медицинской помощью, поэтому, собственно говоря, этот вопрос здесь.

Клиническая картина:

Бактериальный вагиноз зачастую протекает без каких-либо клинических проявлений и может разрешиться, так и оставаясь незамеченным. Пациентки могут жаловаться на длительно существующие выделения из половых путей, неприятный запах, редко - на дискомфорт (слабо выраженный зуд, жжение в области гениталий).

При осмотре обращают на себя внимание обильные гомогенные непрозрачные бели серо-белого цвета с характерным неприятным «рыбным» запахом. Признаки воспаления отсутствуют.

Диагностика:

Основывается на четырех основных критериях (критерии Амселя):

•Наличие жидких сероватых белей;

•Повышение рН влагалищного содержимого более 4,5-4,7;

•Положительный аминный тест (появление или усиление запаха «гнилой рыбы» при смешивании влагалищного содержимого с 10% раствором калия гидроксида);

•Появление в мазках характерных «ключевых клеток».

Для установления диагноза достаточно трех критериев из перечисленных четырех.

*Аминотест положителен в 83,1% случаев. Ключевые клетки представляют собой эпителиальные клетки с адгезированными на них грамотрицательными микроорганизмами. Эти клетки лучше определяются в мазках, окрашенных по Граму. Ключевые клетки выявляют у 94,2% больных.

Лечение:

!Эффективное лечение бактериального вагиноза и вагинита возможно при обязательной дотации лактобактерий.

Для дотации лактобактерий применяют: лактобактерин, линекс и др.

Таким образом, достичь нормализации биоценоза влагалища можно путем элиминации патогенных бактерий, дотации лактобактерий и поддержания зубиоза кишечника.

32. Вирусные инфекции женских половых органов. Этиология. Клиника, диагностика, лечение.

Герпетические заболевания вызываются вирусом простого герпеса, главным образом второго типа — ВПГ-2. Вирус локализуется в слизистой оболочке цервикального канала у женщин, а также в нервных ганглиях поясничного и сакрального отделов симпатической, нервной системы. Генитальный герпес передается половым путём. Во время беременности ВПГ-2 может вызвать невынашивание и пороки развития плода.

Клиническая картина. В зависимости от локализации различают три стадии герпетического процесса:

I стадия — поражение герпесом наружных половых органов;

II стадия — поражение влагалища, шейки матки, уретры;

III стадия — поражение матки, придатков, мочевого пузыря.

По клинике выделяют типичное, атипичное и бессимптомное течение инфекции (вирусоносительство).

Для типичного течения заболевания характерны генитальные и экстрагенитальные признаки:

Экстрагенитальные симптомы: повышение температуры тела, миалгия, головная боль, тошнота, герпетические высыпания на лице, нарушение сна.

К генитальным проявлениям относятся появления отдельных или множественных везикул размером 2-3 мм в нижних отделах половой системы — вульвы, влагалища, шейки матки, возле уретры или промежности. После вскрытия везикул обнажаются язвенные поверхности, покрытые серовато-желтым налетом. Заболевание продолжается в среднем 2-4 нед. При этом больные жалуются на боль, зуд и жжение в пораженном участке, тяжесть в нижних отделах живота. Характерно для герпетической инфекции одновременное поражение шейки матки, уретры, нередко суставов, кожи в области промежности и вульвы. Вирус герпеса может также вызвать воспаление матки, труб и мочевого пузыря. Генитальный герпес относят к пожизненно персистирующим инфекциям, заболевание имеет склонность к рецидивам. Атипичная герпетическая инфекция нередко проявляется рецидивирующими

заболеваниями шейки матки (лейкоплакия, эрозия), а также вульвовагинитами, которые не поддаются общепринятой терапии.

Диагностика вирусного поражения гениталий основывается на данных анамнеза, жалоб, кольпоскопичеекого и цитологического исследований, выявлении вируса или его антител в сыворотке крови больной. Тем не менее, следует помнить, что выявление антител к вирусам не может быть абсолютным диагностическим критерием.

Наиболее достоверным считается метод обнаружения возбудителя в выделениях из влагалища, шейки или полости матки и уретры. Применяют метод флюоресцирующих антител, иммуно-пероксидазный метод и метод полимераэной цепной реакции.

Лечение затруднено в связи с частыми рецидивами заболевания и возможностью реинфекцни, а также спецификой вирусов как класса облигатных внутриклеточных паразитов. Рекомендуют в случае наличия первичной инфекции ацикловир (зовнракс, виролекс, герпевир). Применяют также валацикловир (вальтрекс).

Лечение предусматривает одновременное использование местных препаратов в виде кремов, мазей (зовиракс, виролекс, герпевир, алпиразин 3%, мегасин — 3%, бонафтон 3%).

В случаях рецидивирующего герпеса лечение дополняют назначением иммуномодуляторов (Т-активин), десенсибилизирующих препаратов (супрастин, тавегил), витаминов (В, В6, С). Применяют также специфический противогерпетический гаммаглобулин. Рекомендуют также сидячие ванны, спринцевание растворами перманганата калия, отвара ромашки и т.п.

Папилломовирусная инфекция (ВПЧ) вызывает развитие остроконечных, плоских и инвертирующих кондилом влагалища и шейки матки. Передача папилломовирусной инфекции происходит только половым путем.

Возбудителем остроконечных кондилом (condylomata acuminata) являются преимущественно папиломовирусы, которые передаются половым путем. Некоторые типы вирусов вызывают развитие клеточных атипий, дисплазии эпителия. О возможности малигнизации следует думать тогда, когда возникают не остроконечные, а плоские и инвертированные кондиломы.

Инкубационный период остроконечных кондилом длится от 1 до 9 мес. Заболевание часто встречается у лиц, которые ведут активную половую жизнь с многими сексуальными партнерами. Папилломовирусы, а особенно ВПЧ-16, 18 типов, являются причиной генитального рака. Эти пациентки имеют в 1-2 тысячи раз больше шансов заболеть раком, чем здоровые. Остроконечные кондиломы могут перерождаться в рак в 6-26%.

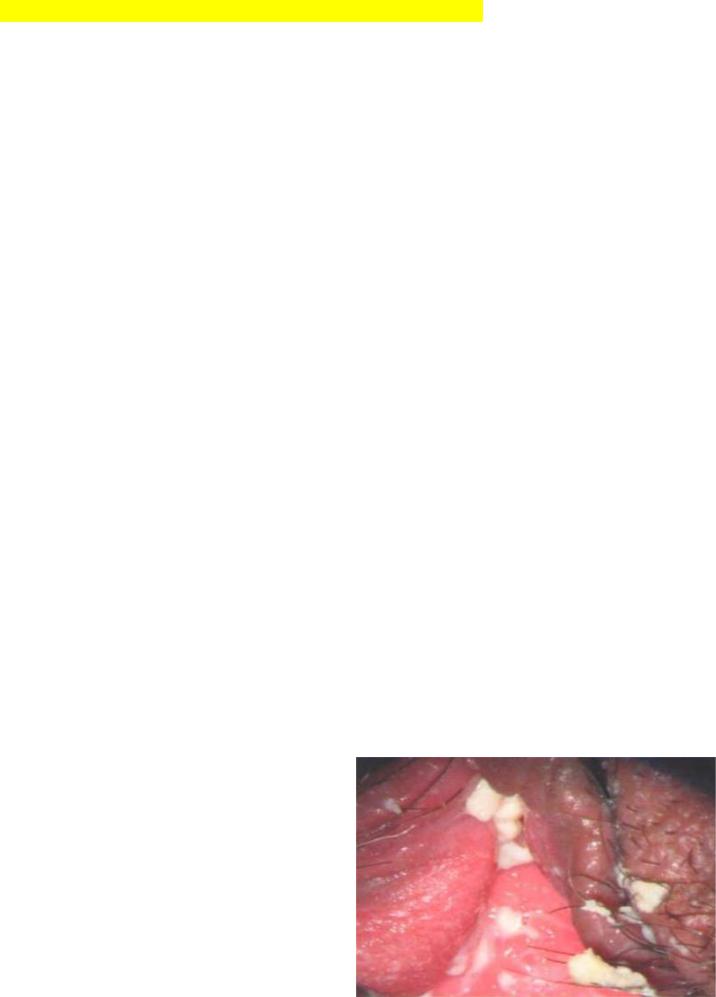

Клиническая картина. В начале заболевания над поверхностью кожи больших половых губ, паховых и перианальных складок, перианальной области и слизистой оболочки уретры, ануса, влагалища, шейки матки появляются одиночные, розовые, .иногда с серым оттенком образования, которые имеют тонкую ножку, реже — широкое основание. Остроконечные кондиломы могут разрастаться, сливаясь между собой, образования напоминают цветную капусту, характеризуются продолжительным течением. У больных с запущенным процессом кондиломы могут быть настолько большими, что напоминают опухоль. Они могут осложняться присоединением вторичной бактериальной инфекции, при этом появляются значительные выделения с неприятным запахом, боль, зуд. Кондиломы создают трудность при хождении, половом сношении. При беременности и во время родов кондиломы могут служить причиной кровотечения. У 15-17% больных наблюдается регресс, кондилом,

в особенности тех, которые возникли во время беременности.

Диагностика. Обследованию на ВПЧ подлежат сексуально активные женщины, особенно с жалобами на бели, зуд; пациентки из групп риска ИППП; женщины при выявлении у них любого патологического состояния шейки матки и кондиломоподобных образований на наружных половых органах.

ВПЧ-тест (ПЦР и/или Digene-test) позволяет обнаружить вирусные геномы и определить их тип. Наиболее эффективным методом количественного определения

ВПЧ считают Digene Capture II (или метод так называемой двойной генной ловушки). Он позволяет определить ту критическую концентрацию вируса, или вирусную нагрузку, которая напрямую связана с возможностью малигнизации (5000 геномов). При уровне ДНК ВПЧ выше названной границы вероятность развития патологического процесса велика, ниже - мала.

Дифференционный диагноз в основном проводят с широкими сифилитическими кондиломами, которые плотно размещаются на широком основании, бурого, иногда медно-красного цвета, нет дольчатой структуры. Проводится также кольпоскопическое исследование, при котором остроконечные кондиломы имеют вид эпителиальных разрастаний, а которых при обработке 3% раствором уксусной кислоты хорошо видны капилляры. Плоские и инвертирующие кондиломы возможно диагностировать только при помощи кольпоскопии и биопсии пораженного участка шейки матки. Кольпоскопическая картина такого вирусного поражения шейки напоминает интраэпителиальную карциному (участки побелевшего эпителия, точечный рисунок сосудов в зоне трансформации).

Лечение. При больших кондиломах проводят криодеструкцию, диатермокоагуляцию или хирургическое удаление кондилом. Для лечения небольших кондилом можно применять резорцин (их присыпают порошком резорцина с борной кислотой), кондилин, солкодерм.

Цитомегаловирусная инфекция. Возбудителем является бета-герпесвирусами. Частота встречаемости от 50 до 85% . Цитомегаловирус, который проник в организм, персистирует в нем продолжительное время, выделяясь, при этом со слюной, передается при половых контактах.

Клиническая картина:

Первичная инфекция обычно малосимптомна или бессимптомна. При латентной и субклинической формах обычно возникают неспецифические симптомы, напоминающие легкий грипп (недомогание, субфебрилитет), однако, в отличие от

острых респираторных инфекционных заболеваний, продолжающийся более длительно

- 4-6 нед.

При поражении органов малого таза у женщин цитомегаловирусная инфекция может протекать субклинически, обнаруживаясь только при лабораторной диагностике и активизируясь во время беременности. Это может приводить к самопроизвольным выкидышам, неразвивающейся беременности, врожденным дефектам развития плода. Воспалительные заболевания половых органов, обусловленные цитомегаловирусом, не имеют собственного «клинического лица», они хронические, что затрудняет диагностику и лечение.

Врожденная цитомегаловирусная инфекция всегда носит генерализованный характер.

Диагностика:

Для диагностики цитомегаловирусной инфекции используют:

•определение вирусурии — обнаружение вирусов в клетках осадка мочи с помощью иммунофлуоресцентных антител;

•метод ДНК-зонда — определение вирусов в слизи цервикального канала;

•ПЦР-диагностику — поиск ДНК вирусов в слизи цервикального канала;

•серологические методы — определение титра антител к вирусам в сыво ротке крови пациентки.

Лечение:

Основным методом лечения является применение иммунокоррегирующих и противовирусных препаратов. Применяют препараты: левамизол, Т-активин, иммуноглобулин, мазевые аппликации и инъекции в шейку матки лейкоцитарного интерферона, иммуноглобулина.

Специфические противовирусные препараты широкого спектра действия (ганцикловир). Целесообразным является введение антицитомегаловирусного иммуноглобулина по 1,5 мл, 5 инъекций.

33. Эндометриоз. Классификация, эпидемиология. Теории возникновения эндометриоза. Эндометриоз тела матки. Клиника, диагностика, принципы терапии.

Эндометриоз – дисгормональное иммунозависимое и генетически детерминированное заболевание, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию.

Эпидемиология:

! Эндометриоз занимает третье место по распространенности среди заболеваний женских половых органов (после воспалительных процессов и миомы матки).