5 курс / Детская гинекология / Ответы на Экзамен по Гинекологии 2024-2025 (зав. каф. Петров Ю.А

.).pdf

-Гестагены: Противоопухолевое действие гестагенов проявляется в сниже нии митотической активности клеток опухоли, что способствует торможе нию ее роста.

-Препараты с антигонадотропным эффектом. Используют агонисты гонадолиберина пролонгированного действия, подавляющие секрецию гонадотропинов

ивызывающие тем самым псевдоменопаузу.

-Антипрогестагены. Вызывают блокаду эффектов эндогенного стероида, конкурируя с прогестероном на уровне клеток-мишеней за взаимодействие с рецепторами (мифепристон).

-Возможно применение фитоэстрогенов.

38. Миома матки. Этиология, патогенез. Клиническая симптоматика, диагностика. Показания к оперативному лечению. Предоперационная подготовка.

Миома матки (лейомиома) – доброкачественная опухоль, состоящая из фенотипически измененных гладкомышечных клеток миометрия.

Синонимы: миома, фиброма, фибромиома.

Клинически миома матки проявляется у 30-35% женщин старше 35 лет. У городских жительниц частота выявления миомы матки составляет 19-27%, в сельской местности она существенно ниже.

Этиология, патогенез: см. выше

Клиническая картина:

У50-60% больных миома матки протекает бессимптомно. Основными симптомами

уженщин репродуктивного возраста она проявляется АМК (аномальными маточными кровотечениями), ОМК (обильными = меноррагии), ММК (межменструальные = метроррагии), бесплодием, сдавлением смежных органов (мочевой пузырь, прямая кишка), хроническими тазовыми болями, острым болевым синдромом при ишемин узла (некроз, подкрут, перекрут миоматозного узла = острый живот), железодефицитная анемия.

Около 4% беременностей протекают на фоне миомы матки. У 10-40% беременных на фоне миомы матки развиваются осложнения: прерывание беременности, гипотрофия и анатомические повреждения плода, преждевременные роды, кровотечения в послеродовом периоде. При этом у 50-60% женщин выявляют незначительные изменения в размерах миоматозных узлов, у 22-32% беременных происходит рост узлов, а у 8-27%, напротив уменьшение размеров узлов. Как правило, на фоне беременности растут в основном большие миоматозные узлы, маленькие, наоборот, стабилизируются или даже уменьшаются в размерах.

При субсерозной миоме, менструальная функция обычно не изменяется. Характерный симптом миомы такой локализации - бола внизу живота. Боль может быть связана с сопутствующим воспалительным процессом в придатках матки или остаточными явлениями воспаления тазовой брюшины, но чаще обусловлена сдавлением соседних органов, рас тяжением опухолью серозного покрова матки, натяжением или частичным перекрутом ножки опухоли.

Диагностика: см.выше

Показания к оперативному лечению:

-Субмукозная миома с обильными АМК;

-Миома размером ≥ 12 недель;

-Быстрый рост опухоли (больше чем на 4 недели за 1 год (с куринного до гусинного яйца за год);

-Рост опухоли в менопаузе;

-Некроз миоматозного узла (экстренная операция);

-Хроническая тазовая боль;

-Другие опухоли в малом тазу;

-Бесплодие, Нарушение нормального функционирования соседних с маткой внутренних органов (прямая кишка, мочевой пузырь, мочеточники)

Показания для экстренной госпитализации:

-Экспульсия (рождение) миоматозного узла (↑tо, боли, АМК);

-Симптомы острого живота (например, при перекруте ножки, либо некрозе миом. узла).

Предоперационная подготовка (DeepSeek): дополнительно см. вопрос №13

1.Лабораторные исследования:

•общий и биохимический анализ крови.

•коагулограмма.

•анализ крови на группу и резус-фактор.

•общий анализ мочи.

•исследование на инфекции (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис).

•мазок на флору и онкоцитологию (ПАП-тест).

•при необходимости – гормональный профиль.

2.Медикаментозная подготовка

А. Коррекция анемии (если есть):

•препараты железа (перорально или внутривенно).

•в тяжелых случаях – переливание крови или эритроцитарной массы.

Б. Гормональная терапия (по показаниям):

•агонисты ГнРГ (золадекс, диферелин) – для уменьшения размеров миомы перед операцией.

В. Профилактика тромбозов (при высоком риске):

•низкомолекулярные гепарины (клексан, фраксипарин).

•компрессионные чулки.

3.Подготовка к операции

•отмена антикоагулянтов (по согласованию с врачом).

•очищение кишечника (клизма или слабительные накануне).

•голод за 8–12 часов до операции.

•гигиеническая подготовка (бритье лобковой области, душ).

•профилактика инфекций (антибиотики перед операцией, если высокий риск инфекционных осложнений).

4.Психологическая подготовка

•обсуждение с пациенткой объема операции (миомэктомия, гистерэктомия).

•информирование о возможных рисках и послеоперационном периоде.

5.Выбор метода хирургического лечения

Зависит от возраста женщины, репродуктивных планов, размера и локализации миомы:

•Органосохраняющие операции (лапароскопическая, лапаротомическая или гистероскопическая миомэктомия).

•Радикальные операции (гистерэктомия – удаление матки).

•Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – альтернатива хирургии.

39. Оперативные методы лечения миомы матки. Виды. Показания.

Больная с миомой матки, которой показана операция, должна иметь полную информацию о преимуществах и недостатках радикального и органосохраняющего объема хирургического лечения. Окончательное решение об объеме операции и доступе должна принимать сама пациентка совместно с хирургом (лечащий врач), подписывая информированное согласие на операцию и осведомление о возможности осложнений.

Гистерэктомия.

Единственным, приводящим к полному излечению (радикальным) способом хирургического лечения является операция в объёме тотальной гистерэктомии – экстирпация матки (уровень доказательности IA). Субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампутация матки) не является полностью радикальным вмешательством, но ее можно выполнять после подтверждения состояния шейки матки (кольпоскопия, биопсия при показаниях) (уровень доказательности IA).

Миомэктомия

Несмотря на то, что тотальная гистерэктомия является радикальной операцией, её не следует рекомендовать женщинам молодого возраста, а также тем, кто желает сохранить матку и/или репродуктивную функцию. При наличии показаний к хирургическому лечению этим категориям больных выполняют органосохраняющие операции – миомэктомии. Показанием к миомэктомии является также бесплодие или невынашивание беременности при отсутствии каких-либо других причин кроме миомы матки.

Вспомогательные хирургические технологии

Одна из основных проблем миомэктомии – борьба с интраоперационным кровотечением. Для уменьшения кровопотери используют как сосудосуживающие агенты (вазопрессин), так и разнообразные способы механической окклюзии сосудов, снабжающих матку (жгуты, зажимы, перевязка, коагуляция или эмболизация маточных артерий). В некоторых странах сосудосуживающие средства запрещены вследствие имеющихся сведений о фатальных осложнениях сердечно-сосудистой системы после местного применения этих препаратов. В любом случае при применении указанных препаратов необходимо предупредить анестезиолога, учитывая сосудистый эффект к повышению АД.

Вторая важная проблема миомэктомии – возникновение послеоперационного спаечного процесса. На сегодняшний день наиболее успешными способами профилактики спаек считают барьерные способы (сетки, гели, растворы), обеспечивающие временное отграничение раны от прилежащих к ней анатомических структур.

Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки

Внастоящее время перспективным рентгенохирургическим вмешательством при лечении миом является эндоваскулярная эмболизация маточных артерий.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является альтернативой хирургическому лечению (уровень доказательности В).

Многие больные в категоричной форме отказываются от хирургического или гормонального лечения, что обусловлено психоэмоциональным статусом пациентки или желанием сохранения собственной репродуктивной функции.

Втечение последнего десятилетия эмболизация маточных артерий как самостоятельный метод лечения миомы матки вызывает особый интерес. Миниинвазивность эндоваскулярного вмешательства, проводимого под местной анестезией, эффективность метода, приводящего к уменьшению или исчезновению симптомов миомы матки, сохранение репродуктивной функции женщины, короткий срок госпитализации – важные и определяющие факторы для самих пациенток.

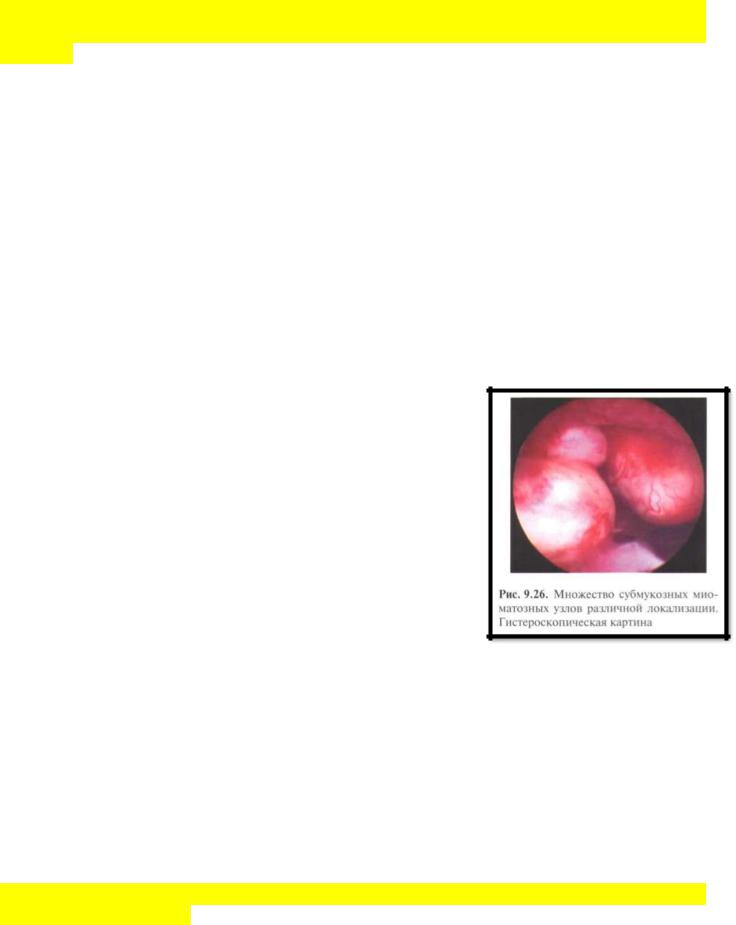

40. Субмукозная миома матки. Клиника, диагностика (УЗИ, гистероскопия, диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала). Лечение.

Миома матки (лейомиома) – доброкачественная опухоль, состоящая из фенотипически измененных гладкомышечных клеток миометрия.

Субмукозная миома – узел располагается ближе к внутреннему слою (эндометрию) матки и деформирует полость матки.

Клиническая картина:

Для субмукозной миомы характерны обильные длительные менструации, а также кровянистые выделения в межменструальный период = Менометроррагии (АМК, ОМК, БМК). Поэтому у женщин с миомой матки нередко развивается тяжелая анемия, которая сопровождается слабостью, повышенной утомляемостью, головокружением. Если миому не лечить, быстрый рост опухоли может спровоцировать выкидыш или стать причиной бесплодия. При проникновении инфекции в полость матки подслизистый узел может нагноиться, спровоцировать резкое повышение температуры, озноб, острые болезненные ощущения в нижней части живота.

Диагностика:

-УЗИ (трансвагинальное), допплерография – позволяют выявить патологические изменения в эндометрии, оценить размер, структуру и тип опухоли;

-Гистероскопия – с помощью гистероскопа, введенного в полость матки, удается выявить прочие патологии (полипы, спайки) + для выбора доступа оперативного лечения (гистероскопическая миомэктомия при субмукозных узлах до 5 см.);

- Раздельное |

диагностическое выскабливание, |

с |

|

последующим |

патогистологическим |

исследованием |

|

(подробнее см. вопрос №14). |

|

|

|

Лечение:

Сам факт наличия СУБМУКОЗНОЙ миомы является показанием для оперативного лечения:

- Миомэктомию_– вылущивание миоматозного узла и гистерорезектоскопию при субмукоз ных узлах до 5 см.

Такие операции применяют для восстановления репродуктивной функции. Ограничением к использованию служит отсутствие технической возможности выполнить подобную операцию (большое число узлов, неудачное расположение). В ряде случаев этот метод сочетают с эмболизацией маточных артерий (ЭМА) (как подготовительный этап).

41. Интерстициальная миома матки. Диагностика. Клиника. Особенности методов обследования. Лечение.

Интерстициальная миома матки = интрамуральная миома матки (см. картинку выше)

Интерстициальная (интрамуральная) ((межмышечная)) миома представлена четко отграниченным, плотным округлым узлом из измененных гладкомышечных клеток, соединительнотканных волокон и сосудов, располагающимся в толще мышечной стенки

матки; чаще является множественной. Миоматозные узлы имеют разную скорость роста (простые и пролиферирующие) и в связи с этим – разный размер.

Клиническая картина:

Пациенток беспокоит дискомфорт и чувство тяжести по низу живота, периодический или постоянный болевой синдром в тазовой области, боли в период менструации (альгоменорея), + обильные маточные кровотечения из-за того, что при наличии множественной миомы матки с интерстициальным расположением узлов происходят растяжение полости матки и увеличение менструирующей поверхности. Вследствие этого увеличивается количество крови, теряемой во время менструации. Нетмежменструальный кровотечений. Острые боли и лихорадка появляются при нарушении кровообращения в больших узлах.

Диагностика:

Диагностика включает в себя комплекс процедур. На обследовании могут быть выявлены узлы как больших, так и небольших размеров:

1.Анализ жалоб пациентки.

2.Сбор сведений о гинекологических заболеваниях в прошлом.

3.Специальное гинекологическое исследование:

Спомощью специального гинекологического исследования можно пропальпировать увеличенную матку с бугристой поверхностью неправильной формы.

4.Сдача мазков.

5.УЗИ малого таза:

В ходе процедуры оцениваются размеры органа, контуры, эхогенность, форма и локализация узлов. При интерстициальной миоме матка увеличена, наблюдается нечеткость контуров и наличие структур с меньшей акустической плотностью. Ультразвуковое сканирование позволяет обнаружить интерстициальние миоматозные узлы диаметром не более 8-10 мм. По данным УЗИ в зависимости от направления роста интерстициальнмх миоматозньх узлов можно прогнозировать появление субмукозных и субсерозных миоматозных узлов

6.Гистероскопия:

Исследование проводится путем введения гистероскопа в полость матки. В ходе

обследования миоматозные узлы выявляются в виде выпячивания стенки матки. 7. сКТ, МРТ.

Особенности методов обследования (DeepSeek):

-Трансвагинальное УЗИ:

•Может быть сложно отличить от аденомиоза (при сочетании заболеваний).

•При больших размерах миомы возможна неточная оценка количества узлов.

-Гистероскопия:

Особенности:

•Чисто интерстициальные узлы могут не визуализироваться.

- МРТ:

•Наиболее точный метод для оценки расположения, размеров и структуры миомы.

•Преимущества:

◦ Позволяет дифференцировать интерстициальную миому от аденомиоза,

субсерозных и субмукозных компонентов.

◦ Оценивает кровоснабжение узла (важно перед эмболизацией маточных артерий).

- Лапароскопия:

•Применяется редко, только при затруднениях в дифференциальной диагностике (например, с опухолями придатков).

•Особенности:

◦ Позволяет оценить поверхность матки, но не визуализирует глубокие

интерстициальные узлы.

-Гистеросальпингография (ГСГ) – может выявить деформацию полости матки.

-3D-УЗИ – улучшает пространственную оценку расположения узлов.

-Аспирационная биопсия эндометрия – при подозрении на сопутствующую гиперплазию.

Лечение:

Гистерэктомия:

Единственным, приводящим к полному излечению (радикальным) способом хирургического лечения является операция в объёме тотальной гистерэктомии – экстирпация матки (уровень доказательности IA). Субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампутация матки) не является полностью радикальным вмешательством, но ее можно выполнять после подтверждения состояния шейки матки (кольпоскопия, биопсия при показаниях) (уровень доказательности IA).

Больным с единичными миоматозными узлами субсерозной и интерстициальной локализации, даже при значительных их размерах (до 20 см) целесообразно проводить

лапароскопическую миомэктомию.

Недостатками лапароскопического доступа являются отсутствие возможности пальпаторного поиска межмышечных узлов и их энуклеации с помощью дополнительных разрезов миометрия в ложе основного узла.

При множественных интерстициальных миомах или ассоциациях множественных узлов различных локализаций целесообразно проводить лапаротомическую миомэктомию.

При больших размерах интерстициальных и интерстициально-субсерозных узлах рекомендовано лечение миомы матки в 2 этапа: на первом этапе показана ЭМА (эмболизация маточных артерий) с последующим хирургическим лечением, решение о проведении второго этапа принимают индивидуально (уровень доказательности С).

Для эмболизации применяют частицы PVA (поливиниловый спирт) – суспензионное искусственное эмболизирующее вещество, используемое для окклюзии или снижения кровотока в гиперваскуляризированных или неопластических образованиях введением его в просвет сосуда при селективной и суперселективной катетеризации.

42. Фоновые и предраковые заболевания влагалищной части шейки матки. Этиология, диагностика, лечение.

Фоновые заболевания шейки матки – это изменения влагалищной части шейки матки, при которых сохраняется нормоплазия эпителия, т.е. происходит правильное митотическое деление эпителиальных клеток, их дифференцировка, созревание, эксфолиация (отшелушивание).

К фоновым заболеваниям шейки матки относят:

-Эктопия цилиндрического эпителя (ЦЭ);

-Эктропион;

-Полип цервикального канала;

-Эндометриоз;

- Лейкоплакия без атипии;

-Эритроплакия;

-Истинная эрозия.

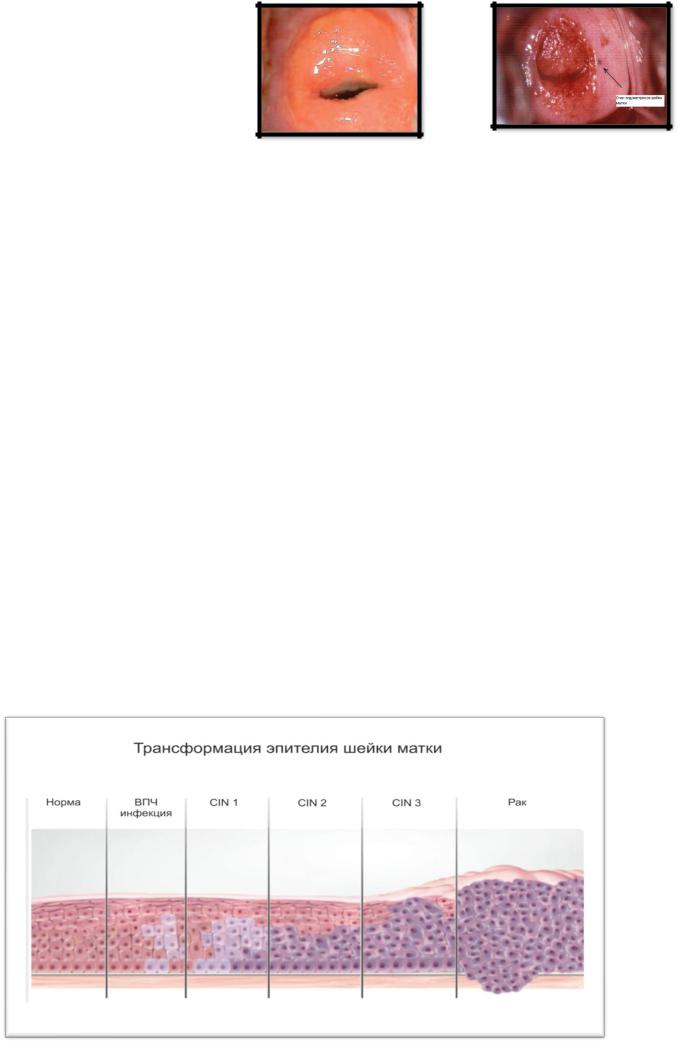

Предраковые заболевания шейки матки (дисплазии шейки матки) – это очаговые одиночные или множественные патологические процессы, при которых отмечается нарушение дифференцировки клеток эпителия в результате пролиферации с развитием различной степени атипии, не выходящее за пределы базальной мембраны.

Внастоящее время общепринято обозначение CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia

—цервикальная интраэпителиальная неоплазия): CIN-1, CIN-2, CIN-3.

Этиология:

!Вирус папилломы человека (ВПЧ) (99,7%):

Взависимости от степени онкогенного риска ВПЧ делятся на группы:

-ВПЧ низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43, 44 и др.);

-ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 48, 51, 52, 58, 56, 59, 68).

Факторы риска развития патологии шейки матки:

1.Воспалительные заболевания гениталий

2.Травматические повреждения шейки матки, возникшие после родов или абортов.

3.Гормональные нарушения.

4.Иммунные нарушения.

5.Сексуальная активность.

6.Инволютивные (возрастные) изменения половых органов, снижение резистентности организма,

7.Использование комбинированных оральных контрацептивов с повышенным содержанием гестагенов

8.Курение.

9.Наследственный фактор

Ниже мелким шрифтом подробно будут описаны фоновые и предраковые заболевания:

ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ:

Эктопия шейки матки. Эктопия шейки матки подразумевает смещение цилиндрического эпителия на влагалищную порцию шейки матки. Выделяют врожденную эктопию и приобретенную - псевдоэрозия, эктропион (посттравматическая).

Врожденная эктопия. Во внутриутробном периоде процесс смещения цилиндрического эпителия за внутренний зев считают нормальным этапом развития шейки матки. Как правило, при достижении женщиной репродуктивного возраста граница цилиндрического и многослойного плоского эпителиев при гинекологическом осмотре не видна.

Однако эктопия может сохраняться и в раннем репродуктивном возрасте, особенно у женщин с нарушением менструального цикла (на фоне относительной гиперэстрогении). Эктопии шейки матки считают врождённым, как правило, временным физиологическим состоянием, они не опасны в отношении малигнизации и не требуют лечения. У подростков и пациенток раннего репродуктивного возраста эктопию шейки матки рассматривают как физиологическое состояние. Появление эктопии шейки матки при беременности также считают физиологическим состоянием, связанным с изменением функций яичников.

Клиническая картина. Диагноз врождённой эктопии шейки матки устанавливают при первом обращении к гинекологу женщины, недавно начавшей половую жизнь. При гинекологическом осмотре эктопия выглядит как участок ярко-красного цвета, с бархатистой поверхностью. Ярко-красный цвет обусловлен сосудами подлежащей стромы, просвечивающими через один ряд цилиндрических клеток. Признаков патологической секреции из цервикального канала обычно не бывает, при кольпоскопии симптомы воспалительной реакции (гиперемия, отечность и др.) не выявляются.

При постановке диагноза врождённой эктопии шейки матки учитывают её появление на ранее неизменённой шейке матки, после предварительного обследования на ИППП и кольпоскопии.

Приобретенная эктопия. Приобретённую эктопию шейки матки рассматривают как полиэтиологическое заболевание, обусловленное воздействием ряда факторов. Относят псевдоэрозии (см выше), эктропион шейки матки.

Эктропион – выворот слизистой оболочки шейки матки, в результате разрывов циркулярных мышечных волокон шейки, характеризующийся наличием псевдоэрозии и рубцовой деформации шейки матки. Этиологическим фактором является расширение цервикального канала и травматизация шейки матки (после родов, абортов).

При травматизации боковых стенок шейки матки повреждаются циркулярные мышцы, что приводит к выворачиванию стенок и обнажению слизистой оболочки цервикального канала, которая напоминает псевдоэрозию. При этом нарушается граница между многослойным плоским эпителием и цилиндрическим эпителием шейки матки. Происходит метаплазия (замещение) цилиндрического эпителия на стенках цервикального канала многослойным плоским. Шейка матки гипертрофируется и подвергается железисто-кистозной дегенерации. Наряду с этими процессами происходит разрастание соединительной ткани и формирование рубцовой деформации шейки матки.

Больные жалуются в основном на бели, боли в пояснице и в нижних отделах живота, нарушение менструальной функции в виде меноррагий, обусловленных сопутствующим, как правило, хроническим эндоцервицитом и эндомиометритом.

Тактика ведения пациенток с эктопией должна быть индивидуальной, у нерожавших показано наблюдение, при эктопии с зоной трансформации, ВПЧ у выполнивших репродуктивную функцию применяют криодеструкцию, лазерокоагуляцию, радиохирургическое воздействие, диатермоэлектроконизацию.

Эктропион. Эктропионом называют выворот слизистой оболочки цервикального канала на влагалищную порцию шейки матки в результате разрывов циркулярных мышечных волокон шейки. Чаще всего эктропион возникает после родов, абортов (посттравматическая эктопия).

При гинекологическом осмотре эктопия выглядит как участок ярко-красного цвета, с бархатистой поверхностью. Ярко-красный цвет обусловлен сосудами подлежащей стромы, просвечивающими через один ряд цилиндрических клеток.

Полипы шейки матки представляют собой разрастание слизистой оболочки канала шейки матки. Возникновение полипов связано как с гормональными нарушениями, так и с воспалительными процессами. Полипы развиваются в области наружного зева, в средней или верхней части эндоцервикса, имеют ножку, при удлинении которой полипы, возникшие в средней и верхней части слизистой оболочки канала шейки, могут достигать уровня наружного зева или выступать за его пределы. Полипы могут иметь не ножку, а широкое основание. В зависимости от соотношений между железистым и соединительнотканным (фиброзным) компонентами полипов они могут иметь мягкую или плотную консистенцию, поверхность их гладкая или неровная, цвет бледно-розовый, белесоватый, при вторичных изменениях (кровоизлияния, воспаление) – красный или багровый. Различают железистые, железисто-фиброзные и аденоматозные полипы слизистой оболочки канала шейки матки.

Полипы могут быть как одиночными так и множественными. Цвет полипов зависит от характера покрывающего эпителия. При расположении на поверхности цилиндрического эпителия полип имеет розовый цвет вследствие просвечивания подлежащей сосудистой сети. Если полип покрыт плоским многослойным эпителием, то приобретает беловатую окраску.

Полип, покрытый цилиндрическим эпителием, называется железистым, многослойным плоским эпителием - эпидермизирующимся (последний чаще подвергается малигнизации).

Во время беременности в клетках стромы полипа могут возникнуть изменения, сходные с децидуальными преобразованиями в эндометрии, так называемые децидуальные полипы (децидуоз).

Диагностика полипов слизистой оболочки цервикального канала не представляет затруднений. Они обнаруживаются при простом осмотре шейки матки, кольпоскопии и цервикоскопии. Небольшие полипы чаще распознаются при гистологическом исследовании слизистой оболочки, полученной в результате диагностического выскабливания цервикального канала. Характер строения полипа выясняют при гистологическом исследовании.

Лечение сводится к удалению полипов (последующее гистологическое исследование обязательно). Полипы удаляют откручиванием с последующей коагуляцией основания ножки.

Полипэктомию осуществляют под контролем гистероцервикоскопии. После удаления полипа проводят раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки цервикального канала и тела матки. Такая рекомендация обоснована тем, что полипы часто развиваются на фоне гиперпластических процессов эндометрия и эндоцервикса. Успешно используется криодеструкция ложа полипа после его удаления Профилактикой полипов шейки матки является своевременное лечение гинекологических заболеваний и эндокринных нарушений.

Папиллома. Папиллома представляет собой бородавчатое разрастание многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения. Поверхность розовая или белесоватая, четко граничит с окружающими тканями.

Кольпоскопическое исследование позволяет установить сосочковую структуру папилломы. В каждом сосочке определяется сосудистая петля красного цвета, причем при разрастании папилломы характер сосудистой сети не изменяется. Закономерное повторение сосудистого рисунка папилломы есть проявление адаптивной сосудистой гипертрофии. Нередко из-за частичного или полного ороговения поверхность становится белесоватой и сосудистый рисунок виден не так четко.

Кондиломы – возникают в результате папилломавирусной инфекции и разделяются на 2 группы – экзофитные и эндофитные. Экзофитные – наружный рост и проявляются в разнообразных вариантах от маленького бугорка на поверхности до гигантской кондиломы. Представляют собой разрастание соединительной ткани с сосудами внутри, покрытие ПЭ.

При кольпоскопии – при обработке уксусной кислотой приобретают жемчужный блеск. Эндофитные кондиломы– обычно объединяют под названием «плоская кондилома». В 60% сочетаются с дисплазией, в 5% – с прединвазивной кондиломой. Обследование: цитология мазков, расширенная кольпоскопия, гистологическое исследование после прицельной биопсии.

Лечение должно быть комбинированным: общим (иммуномодуляторы), этиотропным и местным, направленным на деструкцию очага. Деструкцию очага можно осуществить с помощью подофилина или солкодерма, наносимых местно, а также криогенным или лазерным методом.

Эндометриоз шейки матки. Эндометриоз - это процесс трансплантации эндометрия на раневую поверхность шейки матки. Наиболее часто встречается на влагалищной порции шейки матки, реже - в цервикальном канале. Визуально определяются округлые образования небольших размеров, темно-фиолетового цвета. Важным клиническим признаком эндометриоза являются скудные кровянистые выделения до и после месячных. Наиболее часто эндометриоз наблюдается после диатермохирургического лечения.

Лейкоплакия шейки матки. Лейкоплакия шейки матки (в переводе с греческого — «белое пятно») представляет собой локальные процессы ороговения многослойного плоского эпителия разной выраженности (паракератоз, гиперкератоз, акантоз) с формированием лимфогистиоцитарных инфильтратов вокруг сосудов подлежащей стромы. Выделяют простую лейкоплакию (фоновый процесс) и пролиферирующую с атипией клеток – предраковый процесс.

По современным представлениям, в возникновении лейкоплакии играют роль эндокринные, иммунные, инфекционные (хламидии, вирусы) факторы, травмы.

Эта патология не сопровождается какой-либо симптоматикой. При обследовании лейкоплакия может иметь клинически выраженные формы, видимые невооруженным глазом как возвышающиеся белые бляшки на эктоцервиксе или выявляемые только кольпоскопическийоднегативная зона. В участках лейкоплакии отсутствуют промежуточные клетки, накапливающие гликоген, что обусловливает отрицательную пробу Шиллера. Клетки накапливают кератин.

Цитологическое исследование не позволяет надежно дифференцировать простую лейкоплакию и лейкоплакию с атипией, поскольку клетки, взятые с поверхности эпителия, не отражают процессов, происходящих в базальных слоях; необходима биопсия шейки матки с гистологическим исследованием.

Лечение проводится индивидуально в зависимости от вида лейкоплакии, ее размеров, а также возраста и репродуктивной функции пациентки. При простой лейкоплакии проводят коррекцию гормональных нарушений; при ее неэффективности показана лазерная или криодеструкция, диатермокоагуляция.

Эритроплакия. Эритроплакия (в переводе с греческого — «красное пятно») подразумевает процессы локальной атрофии и дискератоза многослойного плоского эпителия с резким истончением с сохранением нормального эпителиального покрова на прилежащих участках эктоцервикса. Участки эритроплакии определяются как красноватые пятна на эктоцервиксе, этиология, патогенез и прогноз этой редко встречающейся патологии четко не установлены. Лечение эритроплакии заключается в разрушении очага путем диатермокоагуляции, конизации, криодеструкции.

Истинная эрозия шейки матки представляет собой дефект многослойного плоского эпителия на влагалищной порции шейки

матки.

По этиологическому принципу выделяют следующие виды истинной эрозии:

1.Воспалительная (в результате мацерации и отторжения эпителия), чаще в репродуктивном возрасте.

2.Травматическая (травмирование, например, влагалищными зеркалами), чаще в постменопаузальном возрасте.

3.Постожоговая (после отторжения струпа в результате химио-, электроили криовоздействия), чаще в репродуктивном возрасте.

4.Трофическая (при выпадении матки, после лучевой терапии), чаще в постменопаузальном возрасте.

5.Раковая (при распаде раковой опухоли ШМ), чаще в постменопаузальном возрасте.

6.Сифилитическая — чаще в репродуктивном возрасте.

При осмотре в зеркалах невооруженным глазом эрозия имеет ярко-красную окраску, легко кровоточит. Кроме сифилитической, трофической и раковой эрозии все остальные виды быстро подвергаются эпидермизации, и через 1—2 недели покрываются многослойным плоским эпителием и переходит в псевдоэрозию.

Псевдоэрозия. Псевдоэрозия образуется в процессе дальнейшего развития патологического процесса на основе истинной эрозии. Дефект многослойного плоского эпителия покрывается цилиндрическим эпителием, наползающим на эрозивную поверхность из слизистой оболочки цервикального канала. Цилиндрический эпителий псевдоэрозии разрастается в глубину, образуя ветвящиеся железистые ходы, напоминающие железы (крипты) слизистой оболочки цервикального канала. Эпителий эрозионных желез выделяет секрет, при скоплении которого (затруднение оттока) образуются кисты, имеющие обычно небольшую величину. Однако кисты могут достигнуть величин, видимых при кольпоскопии и даже невооруженным глазом. Крупные кисты эрозионных желез, растущие в непосредственной близости от наружного отверстия цервикального канала, напоминают полипы слизистой оболочки шейки матки.

При развитии множественных кист шейка матки утолщается, чему способствует также изменения, присущие сопутствующему хроническому эндоцервициту и цервициту. Степень гипертрофии шейки матки зависит от числа кистозных элементов и развития соединительной ткани (следствие цервицита).

Псевдоэрозии, характеризующиеся выраженным развитием железистых ходов (и кист), называются фолликулярными (железистыми).

Внекоторых случаях на поверхности псевдоэрозии возникают папиллярные разрастания стромы, покрытые цилиндрическим эпителием.

Встроме этих разрастаний находят мелкоклеточные инфильтраты и другие признаки воспалительной реакции. Такие псевдоэрозии называют папиллярными, точнее железисто-папиллярными (или смешанными).

При осмотре: псевдоэрозии бывают разной величины – от небольшого участка (3-5 мм) до размеров, охватывающих значительную поверхность влагалищной части шейки. Располагаются они вокруг наружного зева или преимущественно на задней губе шейки матки, имеют неправильную (реже округлую форму) бархатистую или неровную поверхность (особенно папиллярные), красную окраску.

На поверхности псевдоэрозии часто наблюдаются слизисто-гноевидные, слизистые или беловатые выделения, поступающие из цервикального канала (частично из эрозионных желез). На поверхность эрозий может наслаиваться патологическое содержимое влагалища, образующееся при кольпите. По периферии заживающей эрозии образуются участки регенерации многослойного плоского эпителия и наботовы кисты.

Псевдоэрозии, особенно папиллярные (железисто-папиллярные), кровоточат при механическом воздействии (инструментальное исследование, половые контакты). Кровоточивость псевдоэрозий часто наблюдается при предраковых изменениях и возникновении беременности.

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ:

CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia — цервикальная интраэпителиальная неоплазия). Основная причина развития предраковых заболеваний шейки матки – это инфекционно-воспалительный процесс. Легкие поражения могут быть вызваны разными микроорганизмами. Более выраженные процессы (в том числе и рак шейки матки) вызваны, как правило, определенными видами вируса папилломы человека (ВПЧ).

Под дисплазией, или цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) подразумевают процессы структурной и клеточной атипии (нарушение дифференцировки клеток) с нарушением слоистости эпителия без вовлечения базальной мембраны.

Если нарушение структуры эпителия, полиморфизм клеток, увеличение митозов, дискариоз ядер наблюдаются:

-в нижней трети эпителиального пласта, то говорят о легкой дисплазии, CIN1;

-в нижней и средней третях — о средней степени тяжести дисплазии, CIN2;

-если вышеуказанные изменения захватывают весь пласт — о тяжелой дисплазии, CIN3.

Условной границей тяжелой дисплазии и преинвазивного рака является вовлечение в процесс поверхностного слоя эпителия.

Дисплазия остается бессимптомной и может возникать при визуально неизмененной шейке матки (20%) и при фоновых процессах (80%). Окончательный диагноз устанавливают на основании гистологического заключения.

Если своевременно не провести соответствующее лечение, CIN1 может перейти сначала в CIN2, затем в CIN3 и рак шейки матки. Дисплазия эпителия шейки маткиэто предраковый процесс, при котором нарушается строение клеток и структура ткани. Изменения не выходят за пределы слизистой оболочки.

Предрак и рак шейки матки имеют общие этиологию и патогенез. Вирус папилломы человека в настоящее время считают причиной предрака и рака шейки матки. Вирус обнаруживается в 90% наблюдений умеренной, тяжелой дисплазии и рака шейки матки. Известно более 60 типов вируса папилломы человека, которые различаются по онкогенным свойствам. Серотипы 16 и 18 отвечают за развитие более 70% раков шейки матки, остальные серотипы выявляются менее чем в 30% наблюдений.

Папилломавирусная инфекция может быть латентной (носительство), субклинической (цитологические изменения) и клинически выраженной (эндофитные, экзофитные кондиломы). В большинстве случаев заражение вирусом папилломы человека остается незамеченным, инфекция бессимптомна и в 95% происходит спонтанная элиминация вируса. У 2-5% больных, имеющих наследственную предрасположенность или отягощенность по раку шейки матки, возникает дисплазия шейки матки а в дальнейшем через несколько лет возможно развитие рака

При определении тактики ведения больной с дисплазией учитывают выраженность изменений, возраст, репродуктивную функцию.

Легкая дисплазия в 50-60% случаев самостоятельно подвергается обратному развитию, поэтому возможно наблюдение в течение года. При умеренной и тяжелой дисплазии показана конизация шейки матки (ножевая, лазерная, электроконизация).

При раке in situ у женщины репродуктивного возраста выполняют конусовидную конизацию.

У пациенток в постменопаузе с раком in situ методом выбора является экстирпация матки.

Диагностика:

- Анамнез и специальное гинекологическое исследование:

При визуальном осмотре обращают внимание на поверхность шейки, цвет, рельеф, форму наружного зева, характер секрета цервикального канала и влагалища, различные патологические состояния (разрывы, эктопия, выворот слизистой)

-Цитологический метод исследования – Пап-тест (Мазок Папаниколау): это метод, заключающийся в микроскопическом исследовании мазков, полученных с поверхности шейки матки. (окраска по Романовскому–Гимзе, Паппенгейму, Папаниколау, флюоресцентная микроскопия.

-Жидкостная цитология: преимущества метода жидкостной

цитологии: • В контейнер попадает весь материал, взятый щеточкой • Из одного

контейнера можно приготовить несколько препаратов • Тонкослойные препараты удобны для микроскопии Клетки сохраняют морфологические, молекулярно-биологические свойства • Можно уточнить характер поражения без повторного гинекологического обследования (любое молекулярнобиологическое исследование)

•Длительный срок хранения исследуемого материала

-Кольпоскопия:

Простая кольпоскопия — осмотр шейки матки после удаления отделяемого с её поверхности без использования медикаментозных средств.

Расширенная кольпоскопия — проводится после нанесения на влагалищную часть шейки матки 3%-ного раствора уксусной кислоты, 2%-ного раствора Люголя

- Гистологическое исследование: Забор материала проводится под контролем кольпоскопического исследования в зоне выраженной патологии.