- •1. Анатомия органов малого таза женщины.

- •2. Кровоснабжение женских половых органов.

- •3. Связочный аппарат матки и придатков.

- •4. Опущение и выпадение (пролапс) матки и влагалища. Причины, клиника, варианты лечения, профилактика.

- •5. Нормальный менструальный цикл и его регуляция.

- •Параматеры нормального Менструального цикла:

- •Регуляция Менструального цикла:

- •6. Менструальный цикл и его регуляция. Репродуктивная система (пять уровней регуляции). См. Вопрос №5

- •7. Циклические изменения в яичниках, матке, влагалище на протяжении менструального цикла у женщин репродуктивного периода.

- •Циклические изменения в яичниках:

- •Циклические изменения в матке:

- •Циклические изменения в шейке матки и во влагалище:

- •Циклические изменения в молочных железах:

- •8. Физиология и патология периода пре- и постменопаузы. Диагностика, принципы лечения.

- •Ранние симптомы климактерия:

- •Средневременные симптомы климактерия:

- •Поздневременные симптомы климактерия:

- •Принципы лечения климактерических нарушений:

- •9. Тесты функциональной диагностики.

- •1) Цитологическое исследование влагалищных мазков (кольпоцитология):

- •2) Изучение свойств цервикальной слизи:

- •3) Определение базальной температуры (бт):

- •10. Диагностика гинекологических заболеваний при помощи ультразвукового исследования, допплерографии, гидросонографии.

- •11. Рентгенологические методы исследования в гинекологии.

- •12. Эндоскопические методы исследования в гинекологии: лапароскопия, гистероскопия.

- •13. Предоперационное обследование и подготовка гинекологических больных (лапаротомический, лапароскопический доступы).

- •14. Гистероскопия. Диагностическое выскабливание цервикального канала и стенок полости матки. Роль в диагностике гинекологических заболеваний. Гистероскопия – см. Вопрос №12.

- •15. Кольпоскопия в диагностике патологии шейки матки.

- •16. Физические и природные факторы в лечении гинекологических больных.

- •II. Естественные (природные) факторы:

- •18. Нейроэндокринные синдромы (послеродовой гипопитуитаризм, гиперпролактинемия).

- •Верхняя граница нормопролактинемии у женщин - 25 нг/мл (500 ме/л).

- •19. Нейроэндокринный климактерический синдром. Принципы коррекции.

- •20. Синдром поликистозных яичников. Формы. Клиника, диагностика, принципы лечения.

- •См. Вопрос №22

- •2. Физикальное обследование

- •3. Инструментальная диагностика

- •1. Лабораторные исследования:

- •2. Медикаментозная подготовка

- •3. Подготовка к операции

- •4. Психологическая подготовка

- •5. Выбор метода хирургического лечения

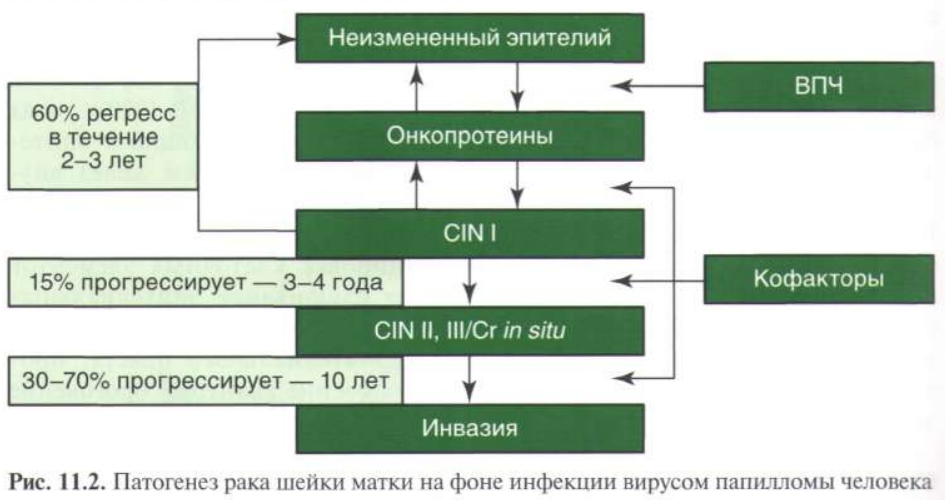

- •!Вирус папилломы человека (впч) (99,7%):

- •Факторы риска развития патологии шейки матки:

- •Ниже мелким шрифтом подробно будут описаны фоновые и предраковые заболевания: фоновые заболевания шейки матки:

- •Предраковые заболевания шейки матки:

- •См. Вопрос №42.

- •См. Вопрос №42

- •Таким образом, если в вопросе написано «опухоли яичников», то говорить об «опухолевидных образованиях яичников», наверное, всё же не стоит.

- •1. Нормальные компоненты яичников:

- •2. Эмбриональные остатки и дистопии:

- •Легкая форма:

- •! По типу трубного аборта прерывается беременность в ампулярном отделе !

- •Ранние сроки (до 12 недель (периода имплантации) включительно):

- •Поздние сроки (с 12 недели (момента имплантации) и до 21 недели:

- •См. Вопрос №73

- •Маточная форма аменореи

- •Болезнь Иценко - Кушинга

- •Нервная анорексия

- •Синдром Шиена (послеродовый гипопитуитаризм)

- •Синдром преждевременного истощения яичников

- •Синдром резистентных яичников

- •Синдром Шерешевского-Тернера см. Вопрос №94

- •См. Вопрос №78

- •Первичная альгодисменорея

- •Вторичная альгодисменорея

- •VIII. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями

- •Про шкалу Таннер в вопросе ниже:

- •Рост волос в подмышечной впадине (Ax):

- •Дополнительные методы обследования при подозрении на половую патологию у детей:

- •Внутриутробный период

- •Период новорожденности

- •Нейтральный период

- •Про препубертатный и пубертатный периоды см. Вопрос №87

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Препубертатный период

- •Пубертатный период

- •Период половой зрелости

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Конституциональная форма ппр носит наследственный, семейный характер.

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр! Конституциональная форма ппр носит наследственный, семейный характер.

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет – признак ппр!

- •См. Вопрос №93

- •Гормональная контрацепция

- •Методы экстренной контрацепции

- •См. Вопрос №80

- •См. Вопрос №80

- •Занятия в центре подготовки к родам с 20 недель беременности до родов.

- •Использование современных перинатальных технологий.

- •Гормональные изменения

См. Вопрос №42.

44. Рак шейки матки. Причины развития, классификация, клиника, алгоритм обследования, диагностика. Принципы лечения. Профилактика.

Раком шейки матки называется ее злокачественное поражение.

Рак шейки матки, наряду с раком молочных желез, наиболее распространенное злокачественное заболевание женщин, диагностируемое у 8-11 из 100 тыс. женщин. В настоящее время ежегодно в мире выявляют около 500 тыс. новых больных раком шейки матки, и около 200 тыс. женщин еже годно умирают от этого заболевания. Эта опухоль занимает первое место в структуре женской онкологической заболеваемости и смертности в странах Азии, Африки и Латинской Америки и представляет важную медицинскую и социальную проблему во всех экономически развитых странах.

Причины развития:

Заболеваемость раком шейки матки зависит от ряда факторов: возраста, состояния репродуктивной, менструальной и половой функций, социальных и бытовых условий, географической местности и ряда других причин.

Частота возникновения рака шейки матки резко возрастает у женщин старше 40 лет и диагностируется в 20 раз чаще, чем в возрасте 25 лет. Максимум заболеваемости раком шейки матки приходится на 40-60-летний возраст. В последнее время отмечен рост распространенности рака шейки матки у женщин до 30 лет, что можно объяснить пиком фоновых заболеваний именно в этот период.

ХХІ в. внес новые подробности в понимание причин рака шейки матки. Существенная роль в развитии рака шейки матки отводится ВПЧ (Нобелевская премия по медицине, 2008). Кроме того, немаловажное значе ние имеют низкий социально-экономический статус и курение.

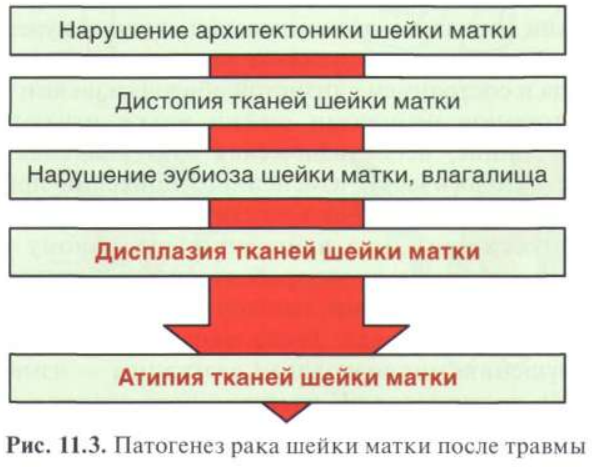

Определенный интерес представляет взаимосвязь между микробиоценозом влагалища и состоянием слизистой оболочки шейки матки. С одной стороны, в патогенезе неоплазии шейки матки играют роль вирусы, хламидии, простейшие, неспецифическая бактериальная флора, с другой – наличие патологически измененного эпителия приводит к нарушению физиологических барьеров влагалища и шейки матки. Снижается содержание лактобактерий, что приводит к усиленному росту условнопатогенных микроорганизмов: энтеробактерий, энтерококков, стафилококков, бактероидов, клостридий, пептострептококков, дрожжеподобных грибов рода Candida, гарднерелл. Такое многообразие штаммов бактерий приводит к нарушению микроэкологии влагалища: изменяется степень чистоты (III-IV), повышается рН влагалищного содержимого, угнетается эубиотичная микрофлора. Все это способствует развитию рака шейки матки.

Классификация:

По локализации опухоли различают рак влагалищной части шейки матки и рак слизистой оболочки цервикального канала.

На этом основано представление о гистологических формах рака шейки матки:

• плоскоклеточный с ороговением;

• плоскоклеточный без ороговения;

• низкодифференцированный;

• железистый.

Классификация TNM:

Т - первичная опухоль (tumor).

• Тis - рак in situ.

• Т1 - рак шейки матки, ограниченный маткой (распространение на тело не учитывается).

• Т2 - опухоль шейки с распространением на матку, но без прорастания стенки таза или нижней трети влагалища.

• Т3 - рак шейки с распространением на стенку таза и/или вовлече нием нижней трети влагалища, и/или приводящий к гидронефрозу или нефункционирующей почке.

• Т4 - опухоль распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки и/или распространяется далее малого таза.

N - поражение регионарных лимфатических узлов (nodules).

• Nх - недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов.

• N0 - нет признаков поражения лимфатических узлов.

• N1 - метастазы в регионарных лимфатических узлах.

М - отдаленные метастазы (metastases).

• М0 - нет отдаленных метастазов.

• М1 - имеются отдаленные метастазы.

G - степень дифференцировки:

• Gx - степень дифференцировки не может быть установлена;

• G1 - высокая степень дифференцировки;

• G2 - средняя степень дифференцировки;

• G3 - низкая степень дифференцировки;

• G4 - недифференцированные опухоли.

+ Клиническая классификация рака шейки матки FIGO:

• 0 - карцинома in situ, преинвазивный или внутриэпителиальный рак;

• I - опухоль ограничена шейкой матки (рис: а, б);

• II - опухоль распространяется за пределы шейки матки, но регионарные метастазы не выявляются (рис: в, г);

• III - распространение по малому тазу, регионарные метастазы (рис: д, е);

• IV - поражение соседних органов и/или отдаленные метастазы.

Клиническая картина:

Для онкогинекологических заболеваний характерна скудная клиническая картина ранних стадий, вследствие чего тактика клинического отсле живания рака органов репродуктивной системы — заведомо проигрыш ный для здравоохранения путь. Образно говоря, это «бег за уходящим поездом».

Основные симптомы при клинически манифестированном раке шейки матки: кровянистые выделения из половых путей, бели, боли внизу живота:

Кровянистые выделения могут быть различной интенсивности. Это самый распространенный из поздних симптомов рака шейки матки (наблюдается у 55-60% больных). В репродуктивном возрасте они носят характер ациклических кровянистых выделений - «мазни» до и после менструаций. В перименопаузальном периоде могут наблюдаться беспорядочные, длительные кровянистые выделения, нередко трактуемые как проявления возрастных нарушений менструальной функции. В период менопаузы этот симптом наблюдается у большинства больных. Для рака шейки матки характерны контактные кровотечения, возникающие при половом сношении, дефекации. влагалищном исследовании, при физической нагрузке.

Бели на поздних стадиях рака возникают у 25-30% больных. Вначале бели обильные, водянистые, затем становятся бурыми, с примесью крови и гноя, гнилостным запахом (ихорозные бели). Появление белей объясняется вскрытием межтканевых лимфатических щелей и лимфатических сосудов при отторжении некротизированных частей опухоли, примесь крови придает им вид «мясных помоев».

При вовлечении в раковый процесс параметральной клетчатки, сдавлении инфильтратами соседних органов и нервных стволов, поражении лимфатических узлов, а также костей таза и позвоночника возникают боли внизу живота, в пояснице, крестце, бедре, прямой кишке. Боли вначале ощущаются только по ночам, затем они становятся постоянными, нередко имеют нестерпимый характер.

При далеко зашедшем заболевании появляются нарушения функций соседних органов – мочевого пузыря, прямой кишки (частые позывы на мочеиспускание и учащение его, тенезмы, затрудненный стул). Со стороны мочеточника – спастические боли, гидроуретер, гидро- и пионефроз, при сдавлении обоих мочеточников – анурия. Прорастание опухоли в мочевой пузырь и прямую кишку даёт симптомы появления крови в моче и кале, а затем образование мочевого или калового свища.

Кахексия появляется при далеко зашедшем раковом процессе в результате выраженной интоксикации организма продуктами распада опухоли.

Диагностика, алгоритм обследования:

Скрининг: Специальное гинекологическое исследование (осмотр шейки матки с помощью зеркал) + ПАП-тест (лучше жидкостная цитология см.выше) + ВПЧ-тест → при аномалиях показана кольпоскопия (объективный метод, позволяющий осматривать шейку матки через оптическую систему с увеличением в 15-20 раз).

Верификация: Биопсия → Гистология → Расширенная биопсия (конизация ШМ).

Стадирование: УЗИ органов малотого таза, МРТ/КТ, ПЭТ-КТ, сцинтиграфия костей скелета (при необходимости).

Лечебная тактика зависит от стадии.

Принципы лечения:

Лечение каждой стадии рака шейки матки в значительной степени определяется размером первичной опухоли и соматическим статусом пациентки.

У молодых женщин оперативное лечение предпочтительнее, так как в этом случае в большей степени сохраняется функциональная активность яичников, предотвращаются атрофия и стеноз влагалища.

На стадиях Iа-IIа стандартом является расширенная гистерэктомия – экстирпация матки с придатками и лимфаденэктомия.

Применение адъювантной химиотерапии больным раком шейки матки до настоящего времени является предметом дискуссий и дальнейшего исследования.

Итого:

- Хирургическое лечение: от 0 стадии до IIа стадии;

- Лучевая терапия: от 0 стадии до IV стадии;

- Химиотерапия: от IIа стадии до IV стадии.

Профилактика:

• Физикальное обследование, в том числе гинекологический осмотр, каждые 3 мес в течение первых 2 лет, каждые 6 месяцев в течение 3-го и 4-го года, затем – ежегодно.

• Цитологическое исследование мазков со слизистой оболочки культи влагалища каждые 3 месяца в течение первых 2 лет, каждые 6 месяцев в течение 3-го и 4-го года, затем – ежегодно.

• УЗИ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства и определение уровня SCC (онкомаркёр) при плоскоклеточном раке каждые 3 месяца в течение первых 2 лет, каждые 6 месяцев в течение 3-го и 4-го года, затем – ежегодно

• Рентгенография органов грудной клетки ежегодно;

• КТ/МРТ по показаниям.

*Частота проведения физ. обследования, цитологии и УЗИ – одинаковая.

45. Неопухолевые заболевания шейки матки – истинные эрозии, эктопия шейки матки, эктропион, лейкоплакия (простая), полипы шейки матки.