Фотохимические процессы в сетчатке глаза.

В рецепторных клетках сетчатки – светочувствительные пигменты (сложные белковые вещества) – хромопротеиды, которые обесцвечиваются на свету.

В палочках на мембране наружных сегментов содержится родопсин, в колбочках – йодопсин.

Различаются тем, что максимум поглощения находится в различных областях спектра:

– палочки – в области 500 нм;

– колбочки (3 вида, т.к. 3 типа зрительных пигментов) – в синей части спектра (430–470 нм); в зеленой (500–530 мн); в красной(620–750 мн).

Фотохимические процессы в сетчатке протекают весьма экономно.

Даже при действии яркого света расщепляется только небольшая часть имеющегося в палочках родопсина (около 0,006%).

В темноте – ресинтез пигментов (с поглащением энергии). Восстановление йодопсина в 530 раз быстрее, чем родопсина.

При постоянном и равномерном освещении – равновесие между скоростью распада и ресинтеза пигментов.

Когда кол-во света ¯ – динамическое равновесие нарушается и сдвигается в сторону более высоких концентраций пигмента àфеномен темновой адаптации.

Куриная слепота – нарушение сумеречного зрения (в организме мало витамина Аà процесс ресинтеза родопсина ослабевает).

Особое значение в фотохимических процессах имеет пигментный слой сетчатки, который образован эпителием, содержащим фусцин.

Этот пигмент поглощает свет, препятствуя отражению и рассеиванию его àчеткость зрительного восприятия.

Отростки пигментных клеток окружают светочувствительные членики палочек и колбочек, принимая участие в обмене веществ фоторецепторов и в синтезе зрительных пигментов.

Фотохимические процессы в фоторецепторах глаза + действие света àрецепторный потенциал (гиперполяризация мембраны рецептора).

РП à активация др. рецепторов à деполяризация их мембран.

Амплитуда зрительного рецепторного потенциала увеличивается при увеличении интенсивности светового стимула (т.е. амплитуда зависит от воспринимаемого цвета, т.к. RGB – отличаются по длине волны = интенсивности (пр: R – в центре сетчатки; B – на периферии)).

Синаптические окончания фоторецепторов конвергируют (сходятся) на биполярныенейроны сетчатки. При этом фоторецепторы центральной ямки связаны только с одним биполяром.

3.Мотивации: механизмы формирования, виды, роль в целенаправленном поведении.

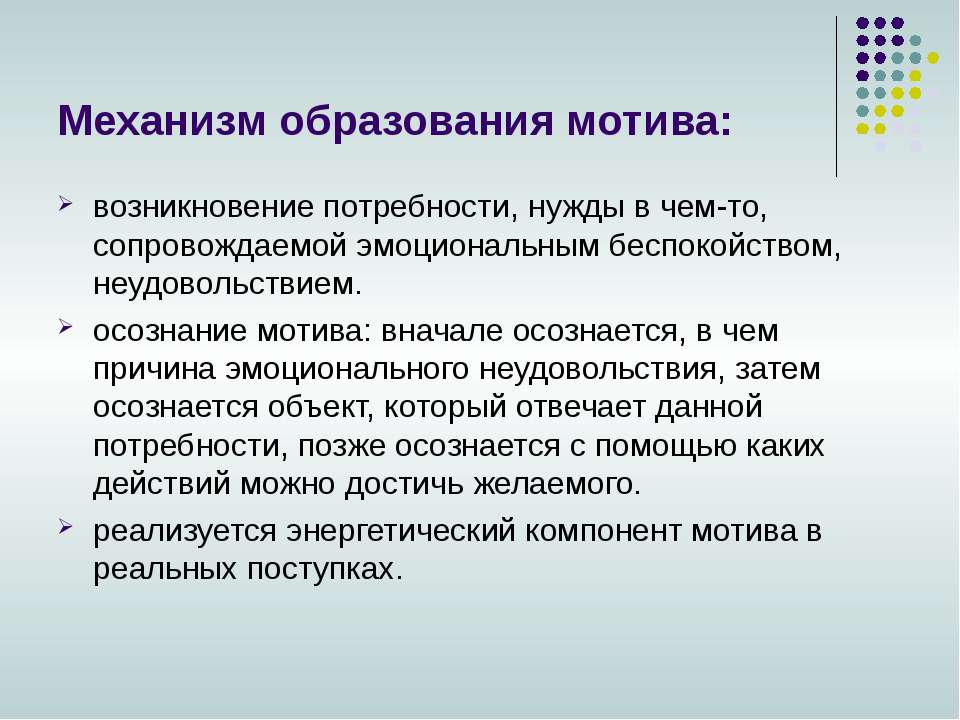

Мотивация. Потребность, перерастая в мотивацию, активирует ЦНС и другие системы организма. При этом она выступает как энергетический фактор («слепая сила» по И.П. Павлову), побуждающий организма к определенному поведению.

Механизм

мотивации

Классификация мотиваций.

Мотивации делят на:

1) низшие или биологические мотивации (половая, пищевая, оборонительная) — они направлены на поддержание гомеостаза организма, связаны с продолжением рода, с развитием индивидуальных особенностей в естественном отборе;

2) высшие мотивации в свою очередь делятся на социальные и духовные — это мотивации пытливости, долга, патриотизма, мотивы воспитания детей, мотивы пользы и вреда. Мотивации эти чисто человеческие они могут быть меркантильными и благородными в зависимости от цели, которую преследует человек.

3) патологические, приобретенные мотивации — алкоголизм, наркомания и другие извращения.

роль в целенаправленном поведении.

эмоция - это средство оценки биологических и социальных потребностей, побуждающей в последующем человека к целенаправленной деятельности.

БИЛЕТ №19

1.Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Автоматизм сердца.

2.Парабиоз Н.Е.Введенского (происхождение, фазы).

3.Температура тела; суточные колебания; температурная схема тела (ядро, оболочка). Терморецепторы. Виды. Топографические особенности.

1.Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Автоматизм сердца.

Сердечная мышца обладает возбудимостью, проводимостью, сократимостью (как и скелетная мышца) и автоматией. Автоматия – это способность клеток или тканей возбуждаться под влиянием импульсов возникающих в них самих без внешних раздражителей.

В сердце импульсы возникают и распространяются по проводящей системе сердца. В состав проводящей системы входит:

1) синусный узел (располагается в устье падения полых вен). Это водитель ритмов 1го порядка. Он генерирует импульсы с частотой 60-80 в мин.

2) атриовентрикулярный узел, располагается на границе предсердий желудочками. Генерирует импульсы с частотой 40-60 в мин.

3) правые, левые ножки пучка Гисса. Проходят по межжелудочковой перегородке. Генерирует импульсы с частотой 15-30 в мин.

4) волокна Пуркинье. Располагаются в толще стенок желудочков. 5-10 в мин.

Скорость проведения возбуждений по миокарду предсердий и желудочков составляет 1 м/с. Возбуждение сердечной мышцы, как и др. возбудимых тканей сопровождается изменением разности элек-х потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мышечного волокна. Продолжительность потенциала действия изменяется в зависимости от ритма сокращений. После возбуждения сердечная мышца становится невозбудимой на раздражение любой силы. Это состояние не возбудимости называется абсолютной рефрактерностью.

2.Парабиоз Н.Е.Введенского (происхождение, фазы).

Парабиоз — состояние, пограничное между жизнью и не жизнью клетки. Является фазной реакцией ткани на действие чередуюшихся раздражителей. Его ввел в физиологию возбудимых тканей профессор Н. Е. Введенский, изучая работы нервно-мышечного препарата при воздействии на него различных раздражителей.

Введенский проводил опыты на нервно-мышечном препарате лягушки. На седалищный нерв нервно-мышечного препарата последовательно наносились тестирующие раздражители разной силы. Один раздражитель был слабый (пороговой силы), то есть вызывал минимальное по величине сокращение икроножной мышцы. Другой раздражитель был сильный (максимальный), то есть наименьший из тех, которые вызывают максимальное сокращение икроножной мышцы. Затем в какой-либо точке на нерв наносился повреждающий агент и каждые несколько минут нервно-мышечного препарат подвергался тестированию: поочередно слабыми и сильными раздражителями. При этом последовательно развивались следующие стадии:

Уравнительная, когда в ответ на слабый раздражитель величина сокращения мышцы не изменялась, а в ответ на сильный амплитуда сокращения мышцы резко уменьшалась и становилась такой же, как при ответе на слабый раздражитель;

Парадоксальная, когда в ответ на слабый раздражитель величина сокращения мышцы оставалась прежней, а в ответ на сильный раздражитель величина амплитуды сокращения становилась меньше, чем в ответ на слабый раздражитель, или мышца вообще не сокращалась;

Тормозная, когда и на сильный и на слабый раздражители мышца не отвечала сокращением. Именно это состояние ткани и обозначается как парабиоз.

Парабиоз — это не только лабораторный феномен, а явление, которое при определенных условиях может развиваться в целостном организме. Например, парабиотическое явление развивается в мозге в состоянии сна. Следует отметить, что парабиоз как физиологический феномен, подчиняется общебиологическому закону силы, с отличием в том, что с усилением раздражителя ответная реакция ткани не увеличивается, а уменьшается

3.Температура тела; суточные колебания; температурная схема тела (ядро, оболочка). Терморецепторы. Виды. Топографические особенности.

Топографические особенности Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных и человека.

Животные, способные сохранять свою температуру в узких пределах независимо от температуры внешней среды, называются теплокровными, или гомойотермными. К теплокровным животным относятся млекопитающие и птицы. Животные, лишённые такой способности, называются холоднокровными, или пойкилотермными. Поддержание температуры тела организмом называется терморегуляцией.

Температура тела человека изменяется в течение суток (рис. 13.2), что является проявлением суточных циркадианных) ритмов.Суточные колебания температуры тела происходят под влиянием эндогенных ритмов («биологических часов»), которые синхронизированы с внешними сигналами, например с вращением Земли. Кроме того, температура тела человека зависит от его физиологического состояния (сон или бодрствование, покой или физические и психоэмоциональные нагрузки и т. д.). Максимального значения температура тела человека достигает в 18—20 часов и снижается до своего минимума в предутренние часы, к 4—6 часам утра. Амплитуда этих суточных колебаний не превышает 1 °С.

тело:ядро,оболочка

оболочка-слой тк от пов-ти тела до глубины= на 2 см и занимает до ½ массы тела(конечности,голова,кожа)

включает в себя:измен. от внешней среды,вертикальный градиент температуры(лоб,стопы)плечо-34,стопы-24; температура ассиметрии(на 0,5)

кожно-температурный коэф.-разность температуры кожи над подвздошн артерией и 1м пальцем стопы(в норме-4,9-5,9)

температ. ядро-небольшие колебания ректум-37,3 -+0,5 размер ядра:при увелич тмпературыувелич,и наоборот

Терморецепторы

Терморецепторы - рецепторы, расположенные на кожной поверхности и во внутренних органах и служащие для контроля за температурными изменениями. Выделяют холодовые, с оптимумом чувствительности 28 - 38 градусов, и тепловые, с оптимумом 35 - 43 градуса. При этом кожные холодовые рецепторы представлены значительно большим количеством, чем тепловые, и располагаются они более поверхностно. Наибольшая плотность распределения терморецепторов на лице, наименьшая - на подошве ног. Существуют особые терморецепторы, контролирующие температуру крови, расположенные в гипоталамической области мозга.

БИЛЕТ №20

1.Учение о рефлексе. Возникновения и развития рефлекторной теории (Р.Декарт,И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.П.Анохин).

2.Газообмен в легких. Парциальное давление газов (О2,СО2) в альвеолярном воздухе.

3.Сон: определение, теории, объективные показатели, ЭЭГ стадии.

1.Учение о рефлексе. Возникновения и развития рефлекторной теории (Р.Декарт,И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.П.Анохин).

Рефлекс- это ответная реакция организма на действия раздражителя, осуществляемая с участием ЦНС и направленная на достижение полезного результата. Впервые термин"рефлектирование" был применен Р. Декартом (1595-1650) для характеристики реакций организма в ответ на раздражение органов чувств. Он первым высказал мысль о том, что все проявления эффекторной активности организма вызываются вполне реальными физическими факторами. И. М. Сеченова. В книге "Рефлексы головного мозга" он утверждал, что все акты бессознательной и сознательной жизни по природе происхождения являются рефлексами. Это была гениальная попытка ввести физиологический анализ в психические процессы. Но в то время не существовало методов объективной оценки деятельности мозга, которые могли бы подтвердить это предположение И. М. Сеченова. Такой объективный метод был разработан И. П. Павловым - метод условных рефлексов, спомощью которого он доказал, что высшая нервная деятельность организма, так же как и низшая, является рефлекторной.

Структурной основой рефлекса, его материальным субстратом (морфологической основой) является рефлекторная дуга -совокупность морфологических структур, которая обеспечивает осуществление рефлекса (путь, по которому проходит возбуждение при осуществлении рефлекса).В основе современного представления о рефлекторной деятельности лежит понятие полезного приспособительного результата, ради которого совершается любой рефлекс. Информация о достижении полезного приспособительного результата поступает в ЦНС по звену обратной связи в видеобратное афферентации, которая является обязательным компонентом рефлекторной деятельности. Принцип обратной афферентации введен в рефлекторную теорию П. К. Анохиным. Таким образом, по современным представлениям структурной основой рефлекса является не рефлекторная дуга, арефлекторное кольцо, состоящее из следующих компонентов (звеньев):• рецептор;• афферентный нервный путь;• нервный центр;• эфферентный нервный путь;• рабочий орган (эффектор);• обратная афферентация

Анализ структурной основы рефлекса проводится путем последовательного выключения отдельных звеньев рефлекторного кольца (рецептора, афферентного и эфферентного пути, нервного центра) При выключении любого звена рефлекторного кольца рефлекс исчезает. Следовательно, для осуществления рефлекса необходима целостность всех звеньев его морфологической основы.

Декарт- Физик считал, что мозг человека является центром, отвечающим за связь с окружающим миром. Кроме того, он предположил, что от него идут нервные волокна. Когда внешние факторы влияют на концы этих нитей, сигнал поступает в мозг. Именно Декарт стал основоположником принципа материалистического детерминизма в рефлекторной теории. Принцип этот заключается в том, что любой нервный процесс, происходящий в головном мозге, вызывается действием раздражителя.

Иван Сеченов Другим человеком, внесшим важный вклад в развитие рефлекторной теории, является Иван Сеченов (1829–1905). Он был просветителем и создателем отечественной физиологии. Ученый первым в мировой науке предположил, что высшие отделы головного мозга работают только на рефлексах. До него неврологи и физиологи не ставили вопрос о том, что, возможно, все психические процессы человеческого организма имеют физиологическую природу. Во время исследований во Франции Сеченов доказал, что головной мозг влияет на двигательную активность. Он открыл явление центрального торможения. Его исследования произвели фурор в тогдашней физиологии.

Иван Павлов – основатель рефлекторной теории наравне с Иваном Сеченовым. Он изучал нервную систему всю свою жизнь и развил идеи своего предшественника. Этот феномен привлек ученого своей сложностью. Принципы рефлекторной теории были доказаны физиологом опытным путем. Даже далекие от биологии и медицины люди слышали фразу «собака Павлова». Конечно, речь не идет об одном животном. Имеются в виду сотни собак, которых Павлов использовал для своих опытов. Толчком для открытия безусловных рефлексов и окончательного формирования всей рефлекторной теории стало простое наблюдение. Павлов уже десять лет изучал пищеварительную систему и имел в своей лаборатории много собак, которых очень любил. Однажды ученый задался вопросом: почему у животного появляется слюна еще до того, как ему дают еду. Дальнейшие наблюдения показали удивительную связь. Слюна начинала выделяться, когда собака слышала звон посуды или голос человека, приносившего ей корм. Такой сигнал запускал механизм, вызывающий выработку желудочного сока.

2.Газообмен в легких. Парциальное давление газов (О2,СО2) в альвеолярном воздухе.

В состав атмосферного воздуха входит 20,93% кислорода, 0,03% углекислого газа, 79,03% азота. В альвеолярном воздухе содержится 14% кислорода, 5,5% углекислого газа и около 80% азота. При выдохе альвеолярный воздух смешивается с воздухом мертвого пространства, состав которого соответствует атмосферному. Поэтому в выдыхаемом воздухе 16% кислорода, 4,5% углекислого газа и 79,4% азота. Дыхательные газы обмениваются в легких через альвеоло - капиллярную мембрану. Переход газов через мембрану происходит по законам диффузии. Скорость диффузии прямо пропорциональна разнице парциального давления газов. Согласно закону Дальтона, парциальное давление каждого газа в их смеси, прямо пропорционально его содержанию в ней. Поэтому парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе 100 мм.рт.ст., а углекислого газа 40 мм.рт.ст. Напряжение (термин применяемый для газов растворенных в жидкостях) кислорода в венозной крови капилляров легких 40 мм.рт.ст., а углекислого газа - 46 мм.рт.ст. Поэтому градиент давления по кислороду направлен из альвеол в капилляры, а для углекислого газа в обратную сторону. Кроме того скорость диффузии зависит от площади газообмена, толщины мембраны и коэффициента растворимости газа в тканях. Общая поверхность альвеол составляет 50-80 м2, а толщина альвеоло –капиллярной мембраны всего 1 мкм. Это обеспечивает высокую эффективность газообмена. Показателем проницаемости мембраны является коэффициент диффузии Крога. Для углекислого газа он в 25 раз больше, чем для кислорода. Т.е. он диффундирует в 25 раз быстрее. Высокая скорость диффузии компенсирует более низкий градиент давления углекислого газа. Диффузионная способность легких для газа (л) характеризуется его количеством, которое обменивается за 1 минуту на 1 мм.рт.ст. градиента давления. Для кислорода в норме она равна 30 мл*мин-1*мм.рт.ст.-1 При нарушениях газообмена в альвеолах в крови повышается напряжение углекислого газа и снижается кислорода (пневмония, туберкулез, пневмосклероз).

3.Сон: определение, теории, объективные показатели, ЭЭГ стадии.

Сон - функциональное состояние ЦНС которое характеризуется потерей активных психических связей субъекта с окружающим его миром.

Теории:

1)Гуморальная теория, в качестве причины сна рассматривает вещества(гипнотоксины,кенотоксины), появляющиеся в крови при длительном бодрствовании. Доказательством этой теории служит эксперимент, при котором бодрствующей собаке переливали кровь животного, лишенного сна в течение суток. Животное-реципиент немедленно засыпало.

2)Подкорковая теория сна. При различных опухолевых или инфекционных поражениях подкорковых, особенно стволовых, образований мозга, у больных отмечаются различные нарушения сна - от бессонницы до длительного летаргического сна. При раздражении задних структур субталамуса и гипоталамуса животные засыпали, а после прекращения раздражения они просыпались, что указывает на наличие в этих структурах центров сна.

3)Сосудистая теория (Ж.Моссо) сон развивается за счет обескровливания мозга

4)Сонное торможение (И.П.Павлов) продемонстрировал что сонное торможение может возникать не только условнорефлеторным путем на основе процессов внутреннего торможения,но и при длительном действии монотонных,слабых рздражителей или сверхсильных раздражителей,вызывающих охранительное торможение.

ЭЭГ стадии

Бета-ритм – бодрствование 14-30гц низкая амплитуда высокая частота

Альфа - ритм – закрытые глаза покой 8-13гц низкая амплитуда высокая частота

Тета - ритм – сменяет стадию «веретен»,которые образовывались на альфа ритме.Пробуждение заструднительно Снижается ЧСС,температура тела,кровяное давление,сердцебиение и дыхание становится регулярным 4-7гц высокая амплитуда и низкая частота

Дельта – ритм – период глубокого сна 0.5-3.5 гц высокая амплитуда и низкая частота

БИЛЕТ №21

1.Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие вещества. Клиническое значение. Роль ренин-ангиотензин альдостероновой системы в регуляции артериального давления.

2.Сознание. Определение. Сознание и бодрствование.

3.Особенности пищеварения в толстой кишке; роль бактериальной флоры.

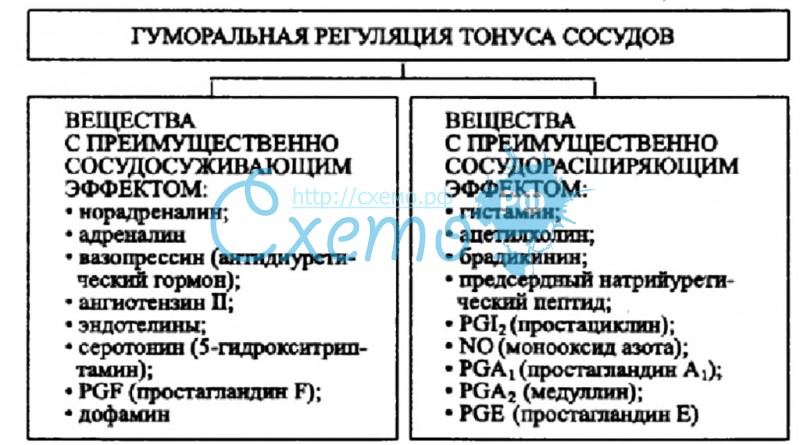

1.Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие вещества. Клиническое значение. Роль ренин-ангиотензин альдостероновой системы в регуляции артериального давления.

Эти вещества либо суживают сосуды (прессорное действие), либо расширяют (депрессорное действие).

К сосудосуживающим веществам относятся: адреналин, норадреналин, вазопрессин, ангиотензин II, серотонин и др.

Адреналин является гормоном мозгового слоя надпочечников. Норадреналин выделяется окончаниями постганглионарных симпатических волокон, выполняя роль медиатора - передатчика возбуждения.

Адреналин и норадреналин суживают артерии и артериолы кожи, органов брюшной полости и легких.

Вследствие сильного сужения сосудов повышается АД.

В малых дозах адреналин расширяет сосуды сердца, головного мозга и работающих скелетных мышц.

Количество поступающего в кровь адреналина увеличивается во время эмоций и мышечной работы, что способствует увеличению кровотока в мышцах, сердце, в головном мозге.

Вазопрессин, или антидиуретический гормон, выделяется в кровь задней долей гипофиза и вызывает сужение артериол и капилляров всех органов. Он также участвует в регуляции диуреза.

Серотонин образуется в слизистой оболочке кишечника и некоторых областях мозга.

Он также освобождается кровяными пластинками и благодаря сосудосуживающему действию способствует остановке кровотечения.

Ренин образуется в почках. Его количество возрастает при снижении кровотока в почках. Поступая в кровь, он действует на глобулин плазмы ангиотензиноген, превращая его в ангиотензин I, который переходит в активное сосудосуживающее вещество ангиотензин II.

К сосудорасширяющим веществам относятся: ацетилхолин, гистамин, некоторые продукты метаболизма, хинины.

Ацетилхолин образуется в окончаниях парасимпатических нервов. Он расширяет артериолы и более крупные сосуды, в результате чего понижается артериальное давление.

Поскольку он быстро разрушается холинэстеразой, его действие местное.

Гистамин - тканевой гормон, расширяющий артериолы и капилляры.

При его значительном количестве может наступить резкое падение артериального давления, поскольку большой объем крови при этом сосредотачивается в расширенных капиллярах. Гистамин образуется во многих органах, в частности, при болевых, температурных, лучевых раздражениях, при воспалительных процессах.

К сосудорасширяющим метаболитам относятся: молочная и угольная кислота, АТФ, ионы К+.

При этом важная роль в вазодилятации принадлежит местной гипоксии и изменениям осмотического давления.

Почечные простогландины и кинины участвуют в саморегуляции почечного кровотока. К ним относятся:

- брадикинин –стимулирует освобождение простогландина Е2, который приводит к снижению артериального давления;

- калликреин – участвует в образовании кининов путем расщепления больших молекул пептидов крови;

- медуллин – сосудорасширяющее вещество липидной природы, которое образуется в мозговом слое почек;

- кинины крови, в отличие от кининов почек обладают генерализованным сосудорасширяющим действием.

2.Сознание. Определение. Сознание и бодрствование.

Сознание

Это высшая форма отражения действительности. С помощью сознания целенаправленно регулируются формы контакта человека с окружающим миром. Сознание представляет собой субъективные переживания действительности, протекающие на фоне существующего у индивида опыта и сознаваемые им как определенная субъективная реальность. Соотнесение накопленных знаний с реальной действительностью и включение их в индивидуальный опыт – есть процесс осознания действительности.

Сознание-бодрствование

Раздражитель, воздействуя на рецепторы, приводит к появлению афферентных сигналов, которые формируют в проекционных областях коры электрические ответы, которые можно зарегистрировать и у спящего организма. Следовательно, его распространение осуществляется без участия сознания. После оценки мозгом поступившей информации ответная реакция может протекать по-разному. Если поступивший сигнал не несет какой-либо существенной информации, то подсознание тормозит ответные реакции. В таком случае сигнал вызывает лишь первичный биоэлектрический ответ и вторичную биоэлектрическую активность. Если при первичной оценке сигнала (протекающей на уровне подсознания) обнаружено, что он по своему характеру требует стандартного ответа, то возникает автоматизированная ответная реакция. Такой ответ организма не требует подключения сознания и осуществляется на уровне подсознания. Если поступившая информация является важной и для ответной реакции требуется включения всей ЦНС, то еще на уровне подсознания в коре большого мозга формируется команда, вызывающая через ретикулярную формацию общую активацию мозга. Возникает десинхронизация ЭЭГ. В этом случае сигнал осознается, и ответная реакция на него протекает уже с участием сознания. Если в реакцию вовлекается относительно небольшое количество нейронов коры и подкорки, то такие реакции протекают как подсознательные. Если в ответную реакцию вовлекается вся гигантская система нейронных ансамблей коры и подкорки, то она осуществляется с участием сознания. Подсознание оценивает любой, приходящий в мозг, сигнал не только во сне, но и при бодрствовании, являясь своеобразным первичным фильтром для всей поступающей в мозг информации. Вся ВНД человека постоянно протекает на двух уровнях —подсознания и сознания.

3.Особенности пищеварения в толстой кишке; роль бактериальной флоры.

Тонкая кишка практически полностью переваривает и всасывает пищу. Пищеварение в толстом кишечнике начинается после поступления фрагментов, которые не переварила тонкая кишка.

Работа толстой кишки заключается в том, что здесь остатки химуса (комок из частично переваренной еды и желудочного сока) приобретают более твердое состояние путем отдачи воды.

Тут идет расщепление молекул, например, клетчатки (ее тонкая кишка расщепить не в состоянии), с помощью пищеварительного сока и бактериальной флоры. Основная функция толстой кишки состоит в преобразовании фрагментов еды в полутвердое состояние для дальнейшего выведения из организма.

Большая роль в процессе пищеварения принадлежит микрофлоре толстого кишечника: кишечной палочке, бактериям молочнокислого брожения и др. Всего в нем присутствует более 400 видов бактерий.

Положительная роль микрофлоры толстого кишечника состоит в следующем:

1) она расщепляет волокна растительной клетчатки, непереваренные в тонком кишечнике;

2) образует молочную кислоту, обладающую антисептическим действием;

3) инактивирует ферменты тонкого кишечника: энтерокиназу, трипсин, амилазу и др.;

4) подавляет размножение патогенных микробов и предупреждает инфицирование организма, т.е. повышает иммунитет;

5) синтезирует витамины группы В: В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин), Вс (фолиевую кислоту), РР (никотиновую кислоту), Н (биотин), а также витамин К (антигеморрагический);

6) участвует в обмене белков, фосфолипидов, желчных и жирных кислот, билирубина, холестерина.

Негативная роль микрофлоры толстого кишечника заключается в том, что бактерии разрушают невсосавшиеся в тонком кишечнике аминокислоты, образуя ядовитые для организма вещества, в том числе аммиак, индол, фенол, скатол и др. В норме эти вещества обычно обезвреживаются в печени, но в отдельных случаях могут стать причиной заболеваний.

На микрофлору толстого кишечника влияют многие факторы: поступление микробов с пищей, особенности диеты, свойства пищеварительных соков (наличие лизоцима), моторика кишечника (способствующая удалению из него микроорганизмов), наличие в слизистой оболочке кишечника лимфатических фолликулов, прием антибиотиков и сульфаниламидов и т.д. Изменение видового состава и количественных соотношений нормальной микрофлоры кишечника, сопровождающееся развитием нетипичных для организма микробов, называется дисбактериозом. Он наступает под влиянием конкурирующих микроорганизмов, антибиотиков, изменения питания.

БИЛЕТ №22

1.Центральное торможение. Эксперимент И.М.Сеченова. Механизмы сеченовского торможения.

2.Нервная регуляция сердечной деятельности: сравнение симпатических и парасимпатических влияний.

3.Лейкоциты, их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных видов лейкоцитов.

1.Центральное торможение. Эксперимент И.М.Сеченова. Механизмы сеченовского торможения.

В 1862 г. И. М. Сеченов открыл явление центрального торможения. Он доказал в своем опыте, что раздражение кристалликом хлорида натрия зрительных бугров лягушки (большие полушария головного мозга удалены) вызывает торможение рефлексов спинного мозга. После устранения раздражителя рефлекторная деятельность спинного мозга восстанавливалась. Результат этого опыта позволил И. М. Сеченому сделать заключение, что в ЦНС наряду с процессом возбуждения развивается процесс торможения, который способен угнетать рефлекторные акты организма. Н. Е. Введенский высказал предположение, что в основе явления торможения лежит принцип отрицательной индукции: более возбудимый участок в ЦНС тормозит активность менее возбудимых участков.

Современная трактовка опыта И. М. Сеченова (И. М. Сеченов раздражал ретикулярную формацию ствола мозга): возбуждение ретикулярной формации повышает активность тормозных нейронов спинного мозга – клеток Реншоу, что приводит к торможению α-мотонейронов спинного мозга и угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга.

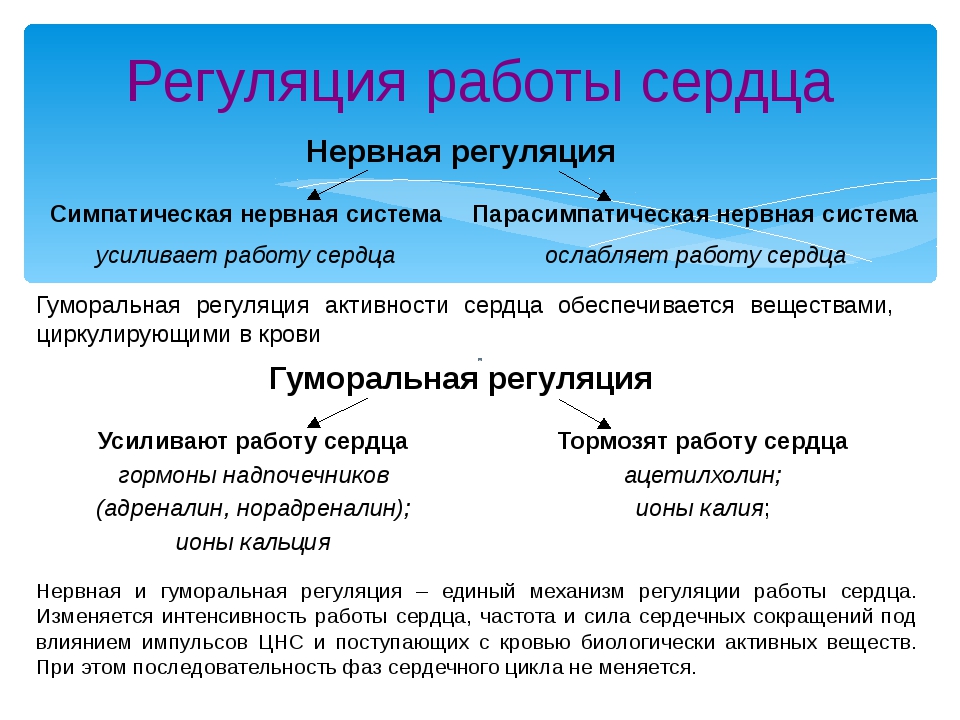

2.Нервная

регуляция сердечной деятельности:

сравнение симпатических и парасимпатических

влияний

При влиянии на сердце наблюдаются три эффекта:

Хронотропный – изменение ЧСС, обусловленное воздействием на автоматическую функцию водителей ритма сердца.

Инотропный - изменение силы сердечных сокращений, связанное с воздействием на сократительный миокард.

Дормотропный – изменение скорости распространения возбуждения в сердце за счет нервных влияний на структуры проводящей системы.

3.Лейкоциты, их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных видов лейкоцитов.

Лейкоциты – белые кровеносные тельца, содержат ядро. Участвуют в защите организма от микробов, вирусов, удаляют собственные изменённые клетки; содержатся у здоровых людей 4-8*109 в л.

Повышение числа лейкоцитов называется лейкоцитозом, уменьшение – лейкофенией. Созревание лейкоцитов также происходит в костном мозге – лейкопоэз. При появлении … в крови незрелых лейкоцитов приводит к развитию лейкоза. Заболевание крови опухолевой природы. Лейкоциты:

1. гранулоциты: базофилы (содержат вещество гепарин);

Нейтрофилы – осуществляют фагоцитоз в микробных клетках.

2. агранулоциты

Лимфоциты 30-60 обеспечивают специфическую защиту организма, т.е. от конкретного возбуждения (человек, переболев ветряной оспой, остаётся невосприимчив к ней в последующем)

Фоноциты – самые крупные клетки крови способны к фагоцитозу. При необходимости выходят из кровеносного русла, превращаются в тканевые микрофаги.

Лейкоцитарная формула — процентное соотношение различных форм лейкоцитов в крови, подсчитываемых в окрашенном мазке. …необходимо учитывать не только процентные (относительные), но и абсолютные величины (содержание каждого вида лейкоцитов в 1 мм3 крови). Для этого процент данных клеток умножают на общее число лейкоцитов крови без двух нулей. Например: число лейкоцитов в 1 мм3крови — 6500, моноцитов — 7%. Абсолютное число моноцитов в 1 мм3 крови — 7X65=455

пределы нормальных колебаний различных форм лейкоцитов в крови

Нейтрофилы. Созревая в костном мозге, задерживаются в нем на 3—5 дней, составляя костномозговой резерв гранулоцитов.

. Обладая фагоцитарной функцией, нейтрофилы поглощают бактерии и продукты разрушения тканей. В составе нейтрофилов содержатся ферменты, разрушающие бактерии. Нейтрофилы способны адсорбировать антитела и переносить их к очагу воспаления, принимают участие в обеспечении иммунитета, стимулируется гемопоэз и растворение фибринового сгустка.

Базофилы. В крови базофилов очень мало (40—60 в 1 мкл) однако в различных тканях, в том числе сосудистой стенке, содержатся тучные клетки, иначе называемые «тканевые базофилы». Функция базофилов обусловлена наличием в них ряда биологически активных веществ. К ним в первую очередь принадлежит гистамин, расширяющий кровеносные сосуды. В базофилах содержатся противосвертывающее вещество гепарин, а также гиалуроновая кислота, влияющая на проницаемость сосудистой стенки. Кроме того, базо-филы содержат фактор активации тромбоцитов — ФАТ (соединение, обладающее чрезвычайно широким спектром действия), тромбоксаны (соединения, способствующие агрегации тромбоцитов), лейкотриены и простагландины — производные арахидоновой кислоты и др. Особо важную роль играют эти клетки при аллергических реакциях (бронхиальная астма, крапивница, глистные инвазии, лекарственная болезнь и др.), когда под влиянием комплекса антиген — антитело происходит дегрануляция базофилов и биологически активные соединения поступают в кровь, обусловливая клиническую картину перечисленных заболеваний.

Эозинофилы. Длительность пребывания эозинофилов в кровотоке не превышает нескольких часов, после чего они проникают в ткани, где и разрушаются. Эозинофилы обладают фагоцитарной активно- стью.

В эозинофилах содержатся катионные белки, которые активируют компоненты калликреин-кининовой системы и влияют на свертывание крови.

Моноциты. Циркулируют до 70 ч, а затем мигрируют в ткани, где образуют обширное семейство тканевых макрофагов. Функции их весьма многообразны. Моноциты являются чрезвычайно активными фагоцитами, распознают антиген и переводят его в так называемую иммуногенную форму, образуют биологически активные соединения — монокины (действующие в основном на лимфоциты), играют существенную роль в противоинфекционном и противораковом иммунитете, синтезируют отдельные компоненты системы комплемента, а также факторы, принимающие участие в сосудисто-тромбоцитарном гемостазе, процессе свертывания крови и растворении кровяного сгустка.

Лимфоциты.

Т-киллеры, или убийцы (от англ. tu kill — убивать), осуществляющие лизис клеток-мишеней, к которым можно отнести возбудителей инфекционных болезней, грибки, микобактерии, опухолевые клетки и др. Т-хелперы, или помощники иммунитета.

Различают Т—Т-хелперы, усиливающие клеточный иммунитет, и Т—В-хелперы, облегчающие течение гуморального иммунитета.

Т-супрессоры — лимфоциты, препятствующие иммунному ответу. Различают Т—Т-супрессоры, подавляющие клеточный иммунитет, и Т—В-супрессоры, угнетающие гуморальный иммунитет. Т-дифференцирующие, или Td-лимфоциты, регулируют функцию стволовых кроветворных клеток, т. е. влияют на соотношение эритроцитарного, лейкоцитарного и тромбоцитарного (мегакариоцитарного) ростков костного мозга. Т-контрсупрессоры препятствуют действию Т-супрессоров и, следовательно, усиливают иммунный ответ. Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действующих антигенах и таким образом регулируют так называемый вторичный иммунный ответ, который проявляется в более короткие сроки, так как минует основные стадии этого процесса.

В-лимфоциты (от слова bursa), окончательное формирование которых у человека и млекопитающих, по-видимому, происходит в костном мозге или системе лимфоидно-эпителиальных образований, расположенных по ходу тонкой кишки (лимфоидные, или пейеровы бляшки и др.).

Большинство В-лимфоцитов в ответ на действие антигенов и цитокинов переходит в плазматические клетки, вырабатывающие антитела и потому именуемые антителопродуцентами. Среди В-лимфоцитов также различают В-киллеры, В-хелперы и В-супрессоры.

В-киллеры выполняют те же функции, что и Т-киллеры. Что касается В-хелперов, то они способны представлять антиген, усиливать действие Td-лимфоцитов и Т-супрессоров, а также участвовать в других

реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Функция В-cynpeccopoв заключается в торможении пролиферации антителопродуцентов, к которым принадлежит основная масса В-лимфоцитов.

0-лимфоциты, являющиеся предшественниками Т- и В-клеток и составляющие их резерв. Большинство исследователей относят к 0-лим-фоцитам особые клетки, именуемые натуральными (природными) киллерами, или НК-лимфоцитами. Как и другие цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ), НК-лимфоциты секретируют белки, способные «пробуравливать» отверстия (поры) в мембране чужеродных клеток и потому названные перфоринами. ЦТЛ содержат протеолитические ферменты (цитолизины), которые проникают в чужеродную клетку через образующиеся поры и разрушают ее.

БИЛЕТ №23

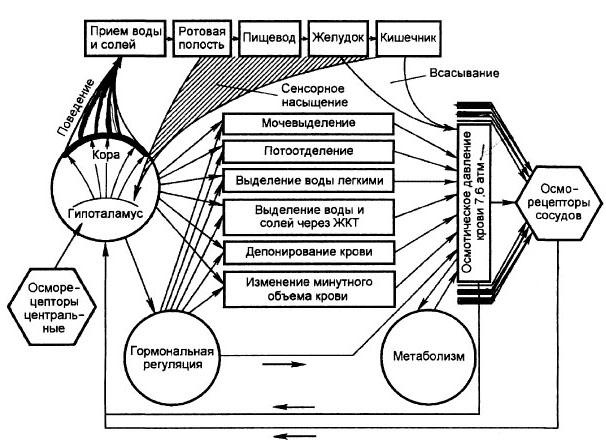

1.Функциональная система, поддерживающая оптимальное для метаболизма осмотическое давление крови.

2.Гормоны гипофиза; связь с гипоталамусом и периферическими эндокринными железами.

3.Тактильный (кожный анализатор). Строение, функции, методы исследования.

1.Функциональная система, поддерживающая оптимальное для метаболизма осмотическое давление крови.

это сила, вызывающая движение растворителя через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный. Клетки тканей и клетки самой крови окружены полупроницаемыми оболочками, через которые легко проходит вода и почти не проходят растворенные вещества. Поэтому изменение осмотического давления в крови и тканях может привести к набуханию клеток или потере ими воды. Даже незначительные изменения солевого состава плазмы крови губительны для многих тканей, и прежде всего для клеток самой крови. Осмотическое давление крови держится на относительно постоянном уровне за счет функционирования регулирующих механизмов. В стенках кровеносных сосудов, в тканях, в отделе промежуточного мозга — гипоталамусе имеются специальные рецепторы, реагирующие на изменение осмотического давления,— осморецепторы.

Раздражение осморецепторов вызывает рефлекторное изменение деятельности выделительных органов, и они удаляют избыток воды или солей, поступивших в кровь. Большое значение в этом отношении имеет кожа, соединительная ткань которой впитывает избыток воды из крови или отдает ее в кровь при повышении осмотического давления последней

Величину осмотического давления обычно определяют косвенными методами. Наиболее удобен и распространен криоскопический способ, когда находят депрессию, или понижение точки замерзания крови. Известно, что температура замерзания раствора тем ниже, чем больше концентрация растворенных в нем частиц, то есть чем больше его осмотическое давление. Температура замерзания крови млекопитающих на 0,56—0,58 °С ниже температуры замерзания воды, что соответствует осмотическому давлению 7,6 атм, или 768,2 кПа.

Определенное осмотическое давление создают и белки плазмы. Оно составляет 1/220 общего осмотического давления плазмы крови и колеблется от 3,325 до 3,99 кПа, или 0,03—0,04 атм, или 25—30 мм рт. ст. Осмотическое давление белков плазмы крови называют онкотическим давлением. Оно значительно меньше давления, создаваемого растворенными в плазме солями, так как белки имеют огромную молекулярную массу, и, несмотря на большее их содержание в плазме крови по массе, чем солей, количество их грамм-молекул оказывается относительно небольшим, к тому же они значительно менее подвижны, чем ионы. А для величины осмотического давления имеет значение не масса растворенных частиц, а их число и подвижность.

2.Гормоны гипофиза; связь с гипоталамусом и периферическими эндокринными железами.

Гормоны передней доли гипофиза

Гипофиз занимает особое положение в системе эндокринных желез. Его называют центральной железой, так как за счет его тропных гормонов регулируется деятельность других эндокринных желез. Гипофиз – сложный орган, он состоит из аденогипофиза (передней и средней долей) и нейрогипофиза (задней доли). Гормоны передней доли гипофиза делятся на две группы: гормон роста и пролактин и тропные гормоны (тиреотропин, кортикотропин, гонадотропин).

Гормон роста (соматотропин) принимает участие в регуляции роста, усиливая образование белка. Наиболее выражено его влияние на рост эпифизарных хрящей конечностей, рост костей идет в длину. Нарушение соматотропной функции гипофиза приводит к различным изменениям в росте и развитии организма человека: если имеется гиперфункция в детском возрасте, то развивается гигантизм; при гипофункции – карликовость. Гиперфункция у взрослого человека не влияет на рост в целом, но увеличиваются размеры тех частей тела, которые еще способны расти (акромегалия).

Пролактин способствует образованию молока в альвеолах, но после предварительного воздействия на них женских половых гормонов (прогестерона и эстрогена). После родов увеличивается синтез пролактина и наступает лактация. Акт сосания через нервно-рефлекторный механизм стимулирует выброс пролактина. Пролактин обладает лютеотропным действием, способствует продолжительному функционированию желтого тела и выработке им прогестерона.

Тиреотропный гормон (тиреотропин) избирательно действует на щитовидную железу, повышает ее функцию. При сниженной выработке тиреотропина происходит атрофия щитовидной железы, при гиперпродукции – разрастание, наступают гистологические изменения, которые указывают на повышение ее активности;

Адренокортикотропный гормон (кортикотропин) стимулирует выработку глюкокортикоидов надпочечниками. Кортикотропин вызывает распад и тормозит синтез белка, является антагонистом гормона роста. Он тормозит развитие основного вещества соединительной ткани, уменьшает количество тучных клеток, подавляет фермент гиалуронидазу, снижая проницаемость капилляров. Этим определяется его противовоспалительное действие. Под влиянием кортикотропина уменьшаются размер и масса лимфоидных органов. Секреция кортикотропина подвержена суточным колебаниям: в вечерние часы его содержание выше, чем утром;Гонадотропные гормоны (гонадотропины – фоллитропин и лютропин). Присутствуют как у женщин, так и у мужчин;

а) фоллитропин (фолликулостимулирующий гормон) стимулирует рост и развитие фолликула в яичнике. Он незначительно влияет на выработку эстрагенов у женщин, у мужчин под его влиянием происходит образование сперматозоидов;

б) лютеинизирующий гормон (лютропин) стимулирует рост и овуляцию фолликула с образованием желтого тела. Он стимулирует образование женских половых гормонов – эстрагенов. Лютропин способствует выработке андрогенов у мужчин.

Гормоны средней и задней долей гипофиза

В средней доле гипофиза вырабатывается гормон меланотропин (интермедин), который оказывает влияние на пигментный обмен.

Задняя доля гипофиза тесно связана с супраоптическим и паравентрикулярным ядром гипоталамуса. Нервные клетки этих ядер вырабатывают нейросекрет, который транспортируется в заднюю долю гипофиза. Накапливаются гормоны в питуицитах, в этих клетках гормоны превращаются в активную форму. В нервных клетках паравентрикулярного ядра образуется окситоцин, в нейронах супраоптического ядра – вазопрессин.

Вазопрессин выполняет две функции:

1) усиливает сокращение гладких мышц сосудов (тонус артериол повышается с последующим повышением артериального давления);

2) угнетает образование мочи в почках (антидиуретическое действие). Антидиуретическое действие обеспечивается способностью вазопрессина усиливать обратное всасывание воды из канальцев почек в кровь. Уменьшение образования вазопрессина является причиной возникновения несахарного диабета (несахарного мочеизнурения).

Окситоцин (оцитоцин) избирательно действует на гладкую мускулатуру матки, усиливает ее сокращение. Сокращение матки резко увеличивается, если она находилась под воздействием эстрогенов. Во время беременности окситоцин не влияет на сократительную способность матки, так как гормон желтого тела прогестерон делает ее нечувствительной ко всем раздражителям. Окситоцин стимулирует выделение молока, усиливается именно выделительная функция, а не его секреция. Особые клетки молочной железы избирательно реагируют на окситоцин. Акт сосания рефлекторно способствует выделению окситоцина из нейрогипофиза.

Гипоталамическая регуляция образования гормонов гипофиза

Нейроны гипоталамуса вырабатывают нейросекрет. Продукты нейросекреции, которые способствуют образованию гормонов передней доли гипофиза, называются либеринами, а тормозящие их образование – статинами. Поступление этих веществ в переднюю долю гипофиза происходит по кровеносным сосудам.

Регуляция образования гормонов передней доли гипофиза осуществляется по принципу обратной связи. Между тропной функцией передней доли гипофиза и периферическими железами существуют двусторонние отношения: тропные гормоны активируют периферические эндокринные железы, последние в зависимости от их функционального состояния тоже влияют на продукцию тропных гормонов. Двусторонние взаимоотношения имеются между передней долей гипофиза и половыми железами, щитовидной железой и корой надпочечников. Эти взаимоотношения называют «плюс-минус» взаимодействия. Тропные гормоны стимулируют («плюс») функцию периферических желез, а гормоны периферических желез подавляют («минус») продукцию и выделение гормонов передней доли гипофиза. Существует обратная связь между гипоталамусом и тропными гормонами передней доли гипофиза. Повышение концентрации в крови гормона гипофиза приводит к торможению нейросекрета в гипоталамусе.

Симпатический отдел вегетативной нервной системы усиливает выработку тропных гормонов, парасимпатический отдел угнетает