- •Билет 1

- •1. Изменение возбудимости в различные фазы процесса возбуждения. Функциональная лабильность.

- •Функциональная лабильность

- •2. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам большого круга кровообращения; изменение давления в разных частях сосудистого русла.

- •3. Центральная архитектоника поведенческого акта (афферентный синтез, акцептор результата действия, обратная афферентация о результате действия), по п.К.Анохину

- •Билет 2

- •1. Физиологические особенности малого круга кровообращения.

- •3 .Сравнительная характеристика скелетных и гладких мышц. Виды мышечной работы

- •Билет 3

- •1.Методы изучения функции цнс (разрушение, раздражение, электроэнцефалография, метод вызванных потенциалов, микроэлектродные методы.)

- •2.Кровяное давление: факторы, обеспечивающие определенную величину артериального и венозного давления. Артериальный пульс.

- •Факторы, обеспечивающие величину кровяного давления.

- •3.И.П.Павлов представление о условных и безусловных рефлексах. Свойства этих рефлексов

- •Билет 4

- •2. Механизмы образования вторичной мочи; клиническое значение анализа мочи; регуляция реабсорбции в различных отделах нефрона.

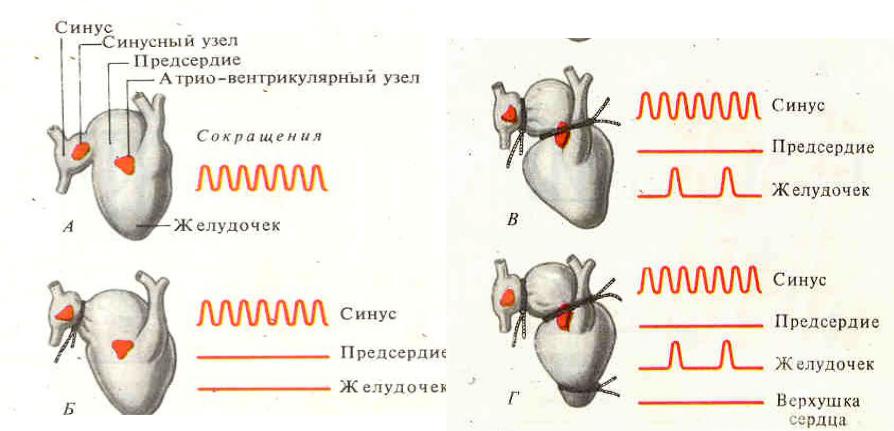

- •3.Современные представления о природе автоматизма. Узлы автоматизма, доказательства (лигатуры Станниуса). Проводящая система сердца.

- •Лигатуры Станниуса

- •Билет 5

- •1. Структурно-функциональные особенности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Метасимпатическая система.

- •25. Симпатическая и парасимпатическая иннервация органов и тканей.

- •2.Транспорт кислорода кровью. Гемоглобин, его физиологическое значение. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Кислородная емкость крови.

- •3.Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Билет 6

- •1.Нейрон (строение, функции, виды, генерация потенциала действия в нейроне)

- •2.Функции почек. Структурно-функциональная единица почек, строение, кровоснабжение

- •3.Эмоции: нейрофизиологические механизмы; виды, роль. Эмоциональный стресс; профилактика.

- •Билет 7

- •1.Структура и функции тромбоцитов их роль и участие в коагуляционном и сосудисто- тромбоцитарном гемостазе.

- •2.Кора больших полушарий (особенности строения, функции).

- •3.Классификация кровеносных сосудов по структурно-функциональному принципу.

- •Билет 8

- •1.Прямые (положительные) и обратные (отрицательные) гормональные связи: роль гипоталамуса и гипофиза. Гипоталамо-гипофизарные взаимоотношения.

- •2.Состав и функции плазмы. Белки плазмы. Осмо-онкотическое давление; роль в транскапиллярном обмене.

- •3.Аускультация сердца. Тоны сердца: происхождение. Соотношение фкг и экг в норме.

- •Билет №9

- •1.Рефлекс. Определение и классификация рефлексов. Строение дуги соматического рефлекса, понятие «кольцо рефлекса», обратная афферентация.

- •2.Обмен веществ и энергии в организме. Понятие анаболизма и катаболизма.Пластическая и энергетическая роль питательных веществ.

- •3.Память: физиологические механизмы,виды,стадии, место в фус.

- •Билет 10

- •1.Синапс. Определение, строение, классификация и свойства синапсов. Этапы и механизмы синаптической передачи.

- •2.Анализ одиночного сердечного цикла; изменение возбудимости в различные фазы.

- •3.Функциональная система, поддерживающая постоянный уровень осмотического давления крови. Механизм жажды

- •Билет 11

- •1.Виды и свойства рецепторов. Сенсорная рецепция. Этапы рецепторного ответа.

- •2.Роль печени в пищеварении. Состав и функции желчи. Регуляция желчеобразования и желчевыделения.

- •3.Эмоции. Произвольные и непроизвольные компоненты эмоций. Характеристика отрицательных эмоций. Стандартные реакции на эмоциональный стресс.

- •Билет 12

- •1.Ультраструктура биологических мембран. Мембранно-ионная теория происхождения биопотенциалов.

- •2.Механизм голода и насыщения

- •3.Основной обмен; значение; условия и методы определения. Факторы, влияющие на величину основного обмена.

Лигатуры Станниуса

Станниус предложил способ демонстрации в эксперименте на лягушках деятельности проводящей системы путем поперечных перевязок сердца ниткой (лигатурой). У лягушки сердце имеет желудочек и 2 предсердия. В месте впадения вен образуется венозный синус, в его стенке располагается водитель ритма. Первая лигатура накладывается между венозным синусом и предсердием. После этого венозный синус продолжает сокращаться в прежнем ритме, а предсердия и желудочек некоторое время не сокращаются, так как синоатриальный узел является водителем ритма для миокарда в целом. Если наложить 2-юлигатуру наатрио-вентрикулярнуюборозду, то предсердия сокращаются в ритме синусного узла, а желудочки в более редком ритмеатрио-вентрикулярного.Это доказывает, чтоатрио-вентрикулярныйузел обладает автоматизмом, но менее выраженным, чем у синусного узла. Если наложить лигатуру на верхушку сердца, то дистальнее лигатуры миокард несокращается, так как там нет клеток проводящей системы.

В обычных условиях автоматия всех нижерасположенных участков проводящей системы подавляется более частыми импульсами, поступающими из синоатриального узла. В атриовентрикулярном узле импульсы

77

возникают с частотой 40–50в минуту, в пучке Гиса —30–40,в волокнах Пуркинье — примерно 20 в минуту.

Чем дальше располагаются элементы проводящей системы от синоатриального узла, тем ниже частота генерируемых этим участком проводящей системы ПД, меньше их автоматизм. Это явление называется градиентом автоматии и известно как закон градиента Гаскелла. Водителем ритма для сердца в норме является синоатриальный узел, т. е. частота сердечных сокращений определяется частотой генерации импульсов этим узлом. В этом случае все остальные образования выполняют только проводящую функцию. При повреждении проводящей системы структуры миокарда, не потерявшие связь с синоатриальным узлом, сокращаются с частотой генерируемых им ПД. Ближайший к месту повреждения дистальный участок проводящей системы берет на себя функцию водителя ритма. Однако частота сокращений этих участков миокарда будет ниже в связи с тем, что частота выработки потенциалов падает в дистальных отделах проводящей системы.

Билет 5

1. Структурно-функциональные особенности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Метасимпатическая система.

Вегетативная (синонимы: автономная, ганглионарная, органная, висцеральная, чревная) нервная система – это отдел нервной системы, который регулирует деятельность внутренних органов, желез, гладких мышц, некоторых поперечно-полосатых, сосудов, обмен веществ, отвечает за регуляцию гомеостаза. – не подчинена воле человека

Автономная нервная система состоит из двигательных волокон и не имеет собственных чувствительных. Состоит из двигательных нейронов двух типов: преганглиолярных (тела лежат в головном или спинном мозге, а отросток выходит за их пределы и заканчивается в периферическом нервном узле.) и постганглиолярных (отросток, направленный к рабочему органу). Периферические волокна автономной нервной системы тоньше волокон соматической, и скорость проведения импульса по ним значительно медленнее.

Высшим центром контроля вегетативных функций является гипоталамус. От него сигналы поступают непосредственно в проводящие элементы автономной нервной системы. Кора больших полушарий осуществляет высший контроль и регуляцию функций автономной нервной системы.

На основании топографии вегетативных ядер и узлов, различий в длине аксонов первого и второго нейронов эфферентного пути, а также особенностей функции вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую.

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях, во время интенсивной работы. Ганглии расположены на значительном расстоянии от иннервируемых органов. Для неё характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют подавляющее большинство органов. Симпатические нервы выполняют роль трофических нервов, регуляторов обмена веществ в сердечной мышце и скелетной мускулатуре.

Парасимпатическая нервная система (околосимпатическая) способствует восстановлению запасов энергии во время сна и отдыха. В парасимпатической нервной системе ганглии расположены непосредственно в органах или на подходах к ним. Волокна парасимпатического отела входят в состав нервов гладких мышц глаза, слюнных желез, органов шеи, грудной клетки и брюшной полости. Известно, что парасимпатическая стимуляция одних органов оказывает тормозное действие, а других — возбуждающее действие. В большинстве случаев действие парасимпатической и симпатической систем противоположно (исключение — действие на слюнные железы, где и симпатическая, и парасимпатическая нервная система вызывают активацию желез).

Такое воздействие с двух разных отделов вегетативной нервной системы обеспечивает четкость работы органов и их систем в организме, определяет приспособляемость организма к изменяющимся условиям окружающей среды. В-целом симпатическая нервная система обеспечивает мобилизацию резервов, необходимых для активного взаимодействия со средой, растрачивания энергии, а парасимпатическая – восстановления ее.