- •Билет 1

- •1. Изменение возбудимости в различные фазы процесса возбуждения. Функциональная лабильность.

- •Функциональная лабильность

- •2. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам большого круга кровообращения; изменение давления в разных частях сосудистого русла.

- •3. Центральная архитектоника поведенческого акта (афферентный синтез, акцептор результата действия, обратная афферентация о результате действия), по п.К.Анохину

- •Билет 2

- •1. Физиологические особенности малого круга кровообращения.

- •3 .Сравнительная характеристика скелетных и гладких мышц. Виды мышечной работы

- •Билет 3

- •1.Методы изучения функции цнс (разрушение, раздражение, электроэнцефалография, метод вызванных потенциалов, микроэлектродные методы.)

- •2.Кровяное давление: факторы, обеспечивающие определенную величину артериального и венозного давления. Артериальный пульс.

- •Факторы, обеспечивающие величину кровяного давления.

- •3.И.П.Павлов представление о условных и безусловных рефлексах. Свойства этих рефлексов

- •Билет 4

- •2. Механизмы образования вторичной мочи; клиническое значение анализа мочи; регуляция реабсорбции в различных отделах нефрона.

- •3.Современные представления о природе автоматизма. Узлы автоматизма, доказательства (лигатуры Станниуса). Проводящая система сердца.

- •Лигатуры Станниуса

- •Билет 5

- •1. Структурно-функциональные особенности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Метасимпатическая система.

- •25. Симпатическая и парасимпатическая иннервация органов и тканей.

- •2.Транспорт кислорода кровью. Гемоглобин, его физиологическое значение. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Кислородная емкость крови.

- •3.Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Билет 6

- •1.Нейрон (строение, функции, виды, генерация потенциала действия в нейроне)

- •2.Функции почек. Структурно-функциональная единица почек, строение, кровоснабжение

- •3.Эмоции: нейрофизиологические механизмы; виды, роль. Эмоциональный стресс; профилактика.

- •Билет 7

- •1.Структура и функции тромбоцитов их роль и участие в коагуляционном и сосудисто- тромбоцитарном гемостазе.

- •2.Кора больших полушарий (особенности строения, функции).

- •3.Классификация кровеносных сосудов по структурно-функциональному принципу.

- •Билет 8

- •1.Прямые (положительные) и обратные (отрицательные) гормональные связи: роль гипоталамуса и гипофиза. Гипоталамо-гипофизарные взаимоотношения.

- •2.Состав и функции плазмы. Белки плазмы. Осмо-онкотическое давление; роль в транскапиллярном обмене.

- •3.Аускультация сердца. Тоны сердца: происхождение. Соотношение фкг и экг в норме.

- •Билет №9

- •1.Рефлекс. Определение и классификация рефлексов. Строение дуги соматического рефлекса, понятие «кольцо рефлекса», обратная афферентация.

- •2.Обмен веществ и энергии в организме. Понятие анаболизма и катаболизма.Пластическая и энергетическая роль питательных веществ.

- •3.Память: физиологические механизмы,виды,стадии, место в фус.

- •Билет 10

- •1.Синапс. Определение, строение, классификация и свойства синапсов. Этапы и механизмы синаптической передачи.

- •2.Анализ одиночного сердечного цикла; изменение возбудимости в различные фазы.

- •3.Функциональная система, поддерживающая постоянный уровень осмотического давления крови. Механизм жажды

- •Билет 11

- •1.Виды и свойства рецепторов. Сенсорная рецепция. Этапы рецепторного ответа.

- •2.Роль печени в пищеварении. Состав и функции желчи. Регуляция желчеобразования и желчевыделения.

- •3.Эмоции. Произвольные и непроизвольные компоненты эмоций. Характеристика отрицательных эмоций. Стандартные реакции на эмоциональный стресс.

- •Билет 12

- •1.Ультраструктура биологических мембран. Мембранно-ионная теория происхождения биопотенциалов.

- •2.Механизм голода и насыщения

- •3.Основной обмен; значение; условия и методы определения. Факторы, влияющие на величину основного обмена.

Билет 6

1.Нейрон (строение, функции, виды, генерация потенциала действия в нейроне)

Нейроны – это основная структурно-функциональная единица нервной системы, обладающая специфическими проявлениями возбудимости. Нейрон способен принимать сигналы, перерабатывать их в нервные импульсы и проводить к нервным окончаниям, контактирующим с другим нейроном или рефлекторными органами (мышца или железа).

Виды нейронов:

Униполярные (имеют один отросток – аксон; характерны для ганглиев беспозвоночных);

Псевдоуниполярные (один отросток, делящийся на две ветви; характерно для ганглиев высших позвоночных).

Биполярные (есть аксон и дендрит, характерно для периферических и чувствительных нервов);

Мультиполярные (аксон и несколько дендритов – характерно для мозга позвоночных);

Изополярные (трудно дифференцировать отростки би- и мультиполярных нейронов);

Гетерополярные (легко дифференцировать отростки би- и мультиполярных нейронов)

Функциональная классификация:

1.Афферентные (чувствительные, сенсорные – воспринимают сигналы из внешней или внутренней среды);

2.Вставочные связывающие нейроны друг с другом (обеспечивают передачу информации внутри ЦНС: с афферентных нейронов на эфферентные).

3. Эфферентные (двигательные, мотонейроны – передают первые импульсы от нейрона к исполнительным органам).

Главная структурная

особенность нейрона

– наличие отростков (дендритов и

аксонов).

1– дендриты;

2 – тело клетки;

3 – аксонный холмик;

4 – аксон;

5 –Швановская клетка;

6 – перехват Ранвье;

7 – эфферентные нервные окончания.

Последовательное синоптическое объединение всех 3х нейронов образует рефлекторную дугу.

Возбуждение, возникшее в виде нервного импульса на каком-либо участке мембраны нейрона, пробегает по всей его мембране и по всем его отросткам: как по аксону, так и по дендритам. Передаётся возбуждение от одной нервной клетки к другой только в одном направлении - с аксона передающего нейрона на воспринимающий нейрон через синапсы, находящиеся на его дендритах, теле или аксоне.

Одностороннюю передачу возбуждения обеспечивают синапсы. Нервное волокно (отросток нейрона) может передавать нервные импульсы в обоих направлениях, а односторонняя передача возбуждения появляется только в нервных цепях, состоящих из нескольких нейронов, соединённых синапсами. Именно синапсы обеспечивают одностороннюю передачу возбуждения.

Нервные клетки воспринимают и перерабатывают поступающую к ним информацию. Эта информация приходит к ним в виде управляющих химических веществ: нейротрансмиттеров. Она может быть в виде возбуждающих или тормозныххимических сигналов, а также в виде модулирующих сигналов, т.е. таких, которые изменяют состояние или работу нейрона, но не передают на него возбуждение.

Нервная система играет исключительную интегрирующую роль в жизнедеятельности организма, так как объединяет (интегрирует) его в единое целое и интегрирует его в окружающую среду. Она обеспечивает согласованную работу отдельных частей организма (координацию), поддержание равновесного состояния в организме (гомеостаз) и приспособление организма к изменениям внешней или внутренней среды (адаптивное состояние и/или адаптивное поведение).

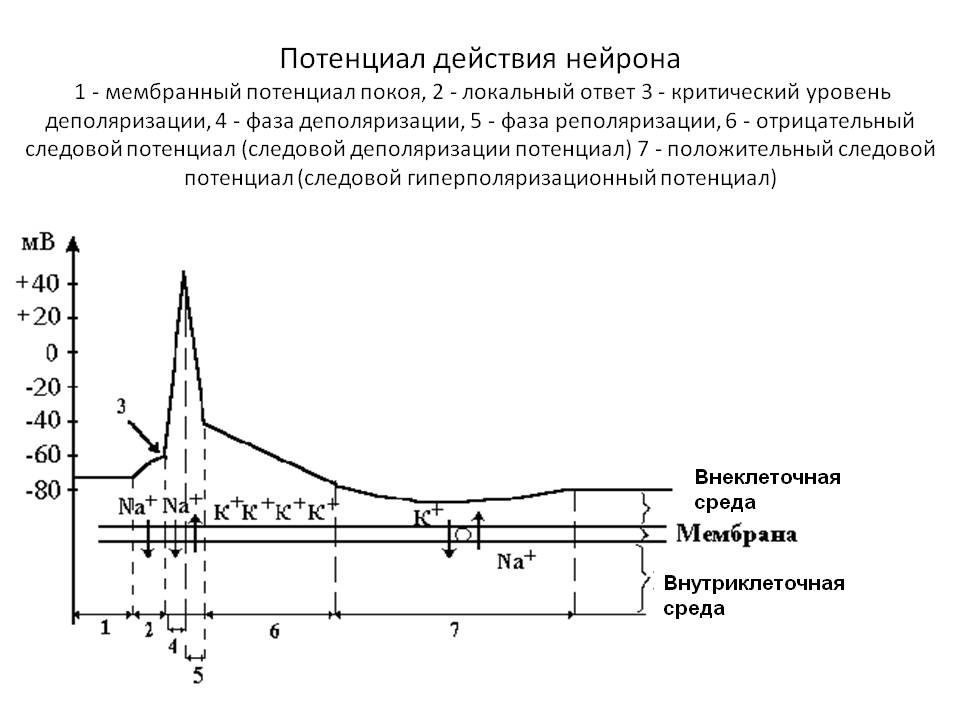

Потенциал действия - это электрофизиологический процесс, выражающийся в быстром колебании мембранного потенциала покоя вследствие перемещения ионов в клетку и из клетки и способный распространяться без затухания

Механизм возникновения ПД. Если действие раздражителя на клеточную мембрану приводит к началу развития ПД, далее сам процесс развития ПД вызывает фазовые изменения проницаемости клеточной мембраны, что обеспечивает быстрое движение Na+ в клетку, а К+ — из клетки

ПД проходит следующие фазы: 1). фаза деполяризации — процесс исчезновения заряда клетки до нуля; 2) фаза инверсии - изменение заряда клетки на противоположный, т.е. весь период ПД, когда внутри клетки заряд положительный, а снаружи отрицательный; 3) фаза реполяризации — восстановление заряда клетки до исходной величины (возврат к потенциалу покоя). Главную роль в возникновении ПД играет Na+, входящий в клетку при повышении проницаемости клеточной мембраны и обеспечивающий всю восходящую часть пика ПД. Однако проницаемость мембраны для К+ тоже играет важную роль. Если повышение проницаемости для К+ предотвратить, то мембрана после ее деполяризации реполяризуется гораздо медленнее, только за счет медленных неуправляемых каналов (каналов утечки ионов), через которые К+ будет выходить из клетки.