5 курс / Акушерство и гинекология / Akusherstvo_2021_god

.pdf

172 |

Chаpter 4. Diagnostics of pregnancy. Еstimation of gestational age... |

КТГ проводят в положении беременной (роженицы) на боку (recumbent or semirecumbent position), полусидя во избежание возникновения синдрома сдавления нижней полой вены (postural hypotensive syndrome).

Для получения максимально точной информации о состоянии плода кардиомониторирование следует проводить не менее 20–30 мин. Такая продолжительность исследования обусловлена наличием у плода периодов сна и активности.

Прямой метод КТГ применяют только во время родов после излития околоплодных вод и при открытии шейки матки не менее 2 см. При использовании внутренних датчиков специальный спиралевидный электрод накладывают на кожу головки плода; для регистрации сократительной деятельности матки иногда используют интраамниальный катетер. Учитывая инвазивность прямого метода КТГ, в настоящее время он не находит широкого применения в практике.

КТГ считают обоснованной с 32 нед беременности. Использование приборов с автоматическим анализом кардиотокограмм позволяет проводить оценку сердечной деятельности плода с 26 нед беременности.

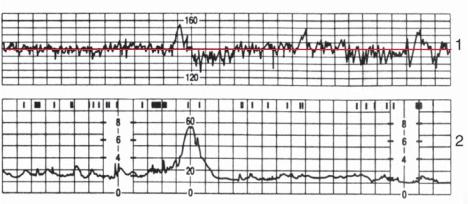

Изучение кардиотокограммы начинают с определения базального ритма (basal rate). Под базальным ритмом понимают среднюю величину между мгновенными значениями сердцебиения плода, сохраняющуюся неизменной в течение 10 мин и более; при этом не учитывают акцелерации и децелерации (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Базальная частота сердечных сокращений (красная линия): 1 — кардиограмма плода; 2 — токограмма

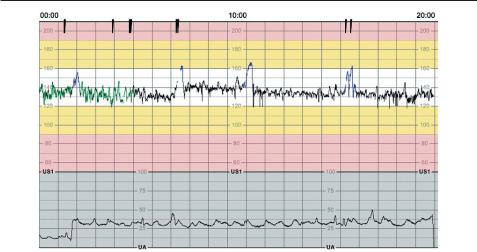

При характеристике базального ритма необходимо учитывать его вариабельность, т.е. частоту и амплитуду изменений ЧСС плода в течение 1-минутных интервалов (long-term variability). Подсчет частоты и амплитуды мгновенных осцилляций проводят в течение каждых последующих 10 мин. В некоторых современных мониторах реализована компьютерная оценка мгновенных колебаний ЧСС от удара к удару (beat-to-beat fluctuations), что является одним из самых точных показателей наличия/отсутствия гипоксии (short-term variability — STV) (рис. 4.23).

Глава 4. Диагностика беременности. Определение срока... |

173 |

Рис. 4.23. Кардиотокография. Базальный ритм — около 135 в минуту. Синим цветом выделены акцелерации

В клинической практике наибольшее распространение получила следующая классификация типов вариабельности базального ритма:

•немой (монотонный) ритм, характеризующийся низкой амплитудой, (менее 5 в минуту);

•слегка ундулирующий (5–10 в минуту);

•ундулирующий (10–15 в минуту);

•сальтаторный (25–30 в минуту).

Наличие в течение длительного времени немого (монотонного) и слегка ундулирующего ритма обычно свидетельствует о нарушении функционального состояния плода. Ундулирующий и сальтаторный ритмы указывают на удовлетворительное состояние плода.

Помимо осцилляций при интерпретации кардиотокограмм обращают внимание также на акцелерации и децелерации.

Акцелерации — повышение ЧСС на 15 в минуту и более (beats per minute, bpm, b/m) по сравнению с исходным (базальным) ритмом и длительностью более 15 с. Акцелерации возникают в ответ на шевеление плода, схватку, функциональные пробы. Наличие акцелераций — благоприятный признак, свидетельствующий об удовлетворительном состоянии плода.

Под децелерациями понимают эпизоды замедления ЧСС на 15 ударов и более продолжительностью не менее 15 с. Различают три основных типа децелераций.

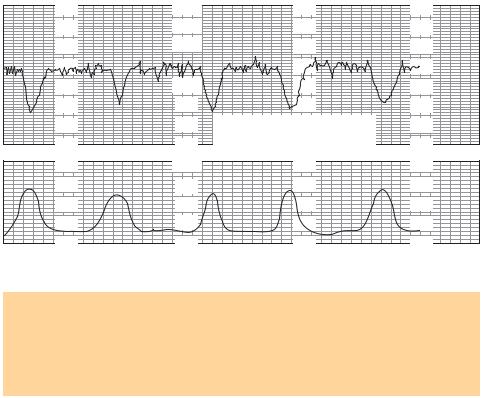

•Ранние децелерации (тип I) начинаются одновременно со схваткой или с запаздыванием не более 30 с и имеют постепенные начало и конец (рис. 4.24). Длительность и амплитуда ранних децелераций соответствуют длительности и интенсивности схватки. Ранние децелерации представляют собой рефлекторную реакцию плода на кратковременную ишемию головного мозга за счет сдавления головки плода во время схватки. При отсутствии других патологических изменений на кардио-

174 |

Chаpter 4. Diagnostics of pregnancy. Еstimation of gestational age... |

токограмме ранние децелерации не считают признаком внутриутробной гипоксии.

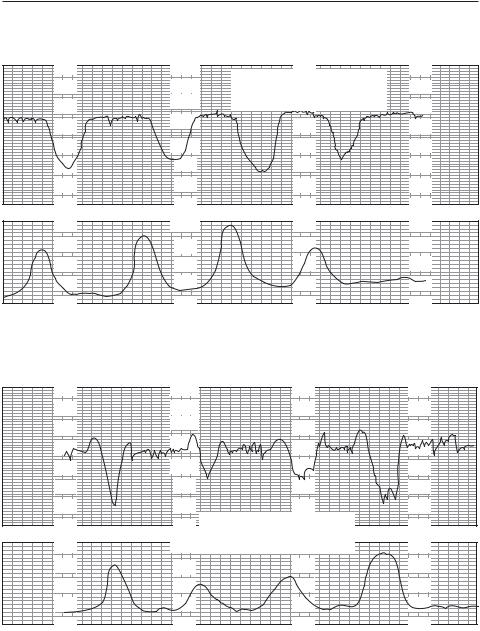

•Поздние децелерации (тип II) также связаны со схватками, но возникают через 30 с и более после начала сокращения матки (рис. 4.25). Поздние децелерации достигают пика после максимального напряжения матки, длительность их часто превышает продолжительность схватки. Поздние децелерации — признак нарушения маточно-плацентарного кровообращения и прогрессирующей гипоксии плода.

•Вариабельные децелерации (тип III) характеризуются различным по времени возникновением по отношению к началу схватки и имеют разную (V-, U-, W-образную) форму (рис. 4.26). Появление вариабельных децелераций связано со сдавлением пуповины во время схватки, шевеления плода или при маловодии.

I |

|

ИВ |

ЧСП в минуту |

ИВ |

ЧСП в минуту |

|

|

21 |

2140 |

21 |

240 |

|

|

18 |

2210 |

18 |

210 |

|

|

15 |

1180 |

15 |

180 |

|

|

12 |

|

12 |

150 |

|

|

9 |

1220 |

9 |

120 |

|

|

6 |

990 |

6 |

90 |

|

|

3 |

660 |

|

60 |

|

а |

0 |

330 |

|

30 |

|

500 |

1000 |

500 |

100 |

|

|

|

||||

|

|

375 |

775 |

375 |

75 |

|

|

250 |

550 |

250 |

50 |

|

|

125 |

225 |

125 |

25 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

II |

|

мм рт.ст. |

|

мм рт.ст. |

Рис. 4.24. Ранние децелерации |

|

|

|||

NB! Критерии нормальной антенатальной кардиотокограммы:

базальный ритм 120–160 в минуту;амплитуда вариабельности базального ритма 10–25 в минуту;отсутствие децелераций;

наличие двух и более акцелераций на протяжении 10 мин записи.

Для сомнительной кардиотокограммы характерны следующие признаки:

•базальный ритм в пределах 100–120 или 160–180 в минуту;

•амплитуда вариабельности базального ритма менее 10 в минуту или более 25 в минуту;

•отсутствие акцелераций;

•спонтанные неглубокие и короткие децелерации.

Глава 4. Диагностика беременности. Определение срока... |

175 |

||||

I |

ИВ |

ЧСП в минуту |

ИВ |

ЧСП в минуту |

|

|

21 |

240 |

21 |

240 |

|

|

18 |

210 |

18 |

210 |

|

|

15 |

160 |

15 |

180 |

|

|

|

||||

|

12 |

150 |

12 |

150 |

|

|

|

||||

|

9 |

120 |

9 |

120 |

|

|

6 |

90 |

6 |

90 |

|

|

3 |

60 |

3 |

60 |

|

a |

0 |

30 |

0 |

30 |

|

500 |

100 |

500 |

100 |

||

|

|||||

|

375 |

75 |

375 |

75 |

|

|

250 |

50 |

250 |

50 |

|

|

125 |

25 |

125 |

25 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

II |

|

мм рт.ст. |

|

мм рт.ст. |

|

Рис. 4.25. Поздние децелерации |

|

|

|||

I |

ИВ |

ЧСП в минуту |

ИВ |

ЧСП в минуту |

|

|

21 |

240 |

21 |

|

240 |

|

18 |

210 |

18 |

|

210 |

|

15 |

160 |

15 |

|

180 |

|

|

|

|||

|

12 |

150 |

12 |

|

150 |

|

|

|

|||

|

9 |

120 |

9 |

|

120 |

|

6 |

90 |

6 |

|

90 |

|

3 |

60 |

3 |

|

60 |

|

0 |

30 |

0 |

a |

30 |

|

500 |

100 |

500 |

100 |

|

|

|

||||

|

375 |

75 |

375 |

|

75 |

|

250 |

50 |

250 |

|

50 |

|

125 |

25 |

125 |

|

25 |

|

0 |

0 |

0 |

|

0 |

II |

|

мм рт.ст. |

|

мм рт.ст. |

|

Рис. 4.26. Вариабельные децелерации |

|

|

|

||

При таком типе кардиотокограммы необходимо повторное исследование через 1–2 ч и применение других дополнительных методов исследования функционального состояния плода, например маммарного теста.

176 |

Chаpter 4. Diagnostics of pregnancy. Еstimation of gestational age... |

Для патологической кардиотокограммы характерны:

•базальный ритм менее 100 в минуту или более 180 в минуту;

•амплитуда вариабельности базального ритма менее 5 в минуту;

•выраженные вариабельные децелерации;

•поздние децелерации;

•синусоидальный ритм.

Для унификации и повышения точности интерпретации данных антенатальной кардиотокограммы предложены балльные системы оценки. Наибольшее распространение получила система, разработанная W. Fischer (1973), в различных модификациях:

•оценка 8–10 баллов свидетельствует о нормальном состоянии плода;

•оценка 5–7 баллов указывает на начальные признаки нарушения его жизнедеятельности;

•оценка 4 балла и менее указывает на серьезные изменения состояния плода (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Балльная система оценки антенатальной кардиограммы (W. Fischer и соавт.)

Признак |

|

Баллы |

|

|

0 |

1 |

2 |

||

|

||||

Базальный ритм (уд./ |

>180 |

100–119 |

120–160 |

|

мин) |

<100 |

161–180 |

||

|

||||

Амплитуда осцилля- |

<3 |

3–5 |

6–25 |

|

ций (уд./мин) |

||||

|

|

|

||

Число осцилляций в |

<3 |

3–5 |

6 и более |

|

1 мин |

||||

|

|

|

||

Число акцелераций за |

0 |

1–4 спорадические |

5 и более спора- |

|

30 мин |

или периодические |

дических |

||

|

||||

|

Поздние или вари- |

Ранние (тяжелые) |

Нет или ранние |

|

Децелерации |

абельные (тяжелые |

или вариабельные |

(легкие, уме- |

|

|

атипичные) |

(легкие, умеренные) |

ренные) |

Точность правильной оценки состояния плода при использовании различных методов интерпретации кардиотокограмм составляет 70–85%.

NB! Большую помощь в оценке состояния плода и резервных возможностей фетоплацентарной системы оказывают функциональные пробы — оценка реакции сердечной деятельности плода в ответ на шевеления (нестрессовый тест — НСТ); стимуляцию сосков (маммарный тест) — стрессовый тест.

При антенатальной КТГ в настоящее время наиболее часто используют НСТ (non-stress test). Сущность теста заключается в изучении реакции сердечно-сосудистой системы плода в ответ на его движения.

•НСТ является реактивным, когда в течение 20 мин наблюдается 2 акцелерации (учащение ЧСС на 15 в минуту и продолжительностью не менее 15 с), связанные с движениями плода.

Глава 4. Диагностика беременности. Определение срока... |

177 |

•НСТ является ареактивным (страдание плода) при наличии менее двух акцелераций в течение 20-минутного интервала времени.

Если плод находится в состоянии физиологического покоя, НСТ может быть ложноположительным. В таких ситуациях исследование необходимо повторить через 2–4 ч. Обычно в течение 80 мин почти 95% патологических (ареактивных) антенатальных КТГ становятся нормальными (реактивными).

При сомнительных результатах КТГ используют стрессовые тесты. Например, безопасный и достоверный аналог — маммарный тест (сти-

муляция сосков, сопровождающаяся выбросом эндогенного окситоцина). Тест можно оценивать, если в течение 10 мин наблюдается не менее трех сокращений матки. При достаточных компенсаторных возможностях фетоплацентарной системы в ответ на сокращение матки наблюдаются нерезко выраженная кратковременная акцелерация или ранняя непродолжительная

децелерация.

Определение биофизического профиля плода

В настоящее время для оценки состояния плода используют так называемый биофизический профиль плода (БФПП). Определение БФПП для получения объективной информации возможно уже с начала III триместра беременности (табл. 4.8).

Таблица 4.8. Критерии оценки биофизического профиля плода (Vintzileos А., 1983)

Параметры |

|

Баллы |

|

|

0 |

1 |

2 |

||

|

||||

НСТ |

1 акцелерация и |

2–4 акцелерации с |

5 акцелераций и более |

|

|

менее |

амплитудой не менее |

с амплитудой не |

|

|

за 20 мин |

15 ударов и продолжи- |

менее 15 ударов и про- |

|

|

|

тельностью не менее |

должительностью не |

|

|

|

15 с, связанные с дви- |

менее 15 с, связанные с |

|

|

|

жениями плода, за |

движениями плода, за |

|

|

|

20 мин |

20 мин |

|

Двигатель- |

Отсутствие генерали- |

1–2 генерализован- |

Не менее 3 генерали- |

|

ная актив- |

зованных движений |

ных движений плода в |

зованных движений в |

|

ность плода |

плода в течение 30 мин |

течение 30 мин |

течение 30 мин |

|

Дыхатель- |

Отсутствие дыхатель- |

Не менее 1 эпизода |

Не менее 1 эпизода |

|

ные движе- |

ных движений плода |

дыхательных движе- |

дыхательных движе- |

|

ния плода |

или продолжитель- |

ний плода продолжи- |

ний плода продолжи- |

|

|

ностью менее 30 с за |

тельностью 30–60 с за |

тельностью не менее |

|

|

30 мин |

30 мин |

60 с за 30 мин |

|

Мышечный |

Конечности в разо- |

Не менее 1 эпизода |

1 эпизод и более воз- |

|

тонус плода |

гнутом положении |

возвращения конеч- |

вращения конечностей |

|

|

|

ностей плода из разо- |

плода из разогнутого в |

|

|

|

гнутого в согнутое |

согнутое положение |

|

|

|

положение |

|

|

Количе- |

Карман околоплод- |

2 кармана и более око- |

Вертикальный карман |

|

ство около- |

ных вод менее 1 см |

лоплодных вод вели- |

свободного участка вод |

|

плодных вод |

|

чиной 1–2 см |

2–8 см |

|

Степень |

3 степень зрелости в |

|

Соответствует геста- |

|

зрелости |

сроке до 37 нед |

– |

ционному сроку |

|

плаценты |

|

|

|

178 |

Chаpter 4. Diagnostics of pregnancy. Еstimation of gestational age... |

Каждый параметр оценивают в баллах от 0 (аномалия) до 2 (норма). Баллы суммируют и получают показатель состояния плода.

•Сумма баллов 8–12 свидетельствует о нормальном состоянии плода.

•Оценка БФПП 6–7 баллов указывает на сомнительное состояние плода.

•Сумма баллов 4–5 и менее — показатель выраженной внутриутробной гипоксии плода, свидетельствует о высоком риске развития перинатальных осложнений.

NB! Понятие БФПП включает данные НСТ (при КТГ) и показатели, определяемые при УЗ-сканировании:

дыхательные движения;

двигательная активность;

тонус плода;

объем околоплодных вод;

степень зрелости плаценты.

Высокие чувствительность и специфичность БФПП объясняются сочетанием маркеров острого (НСТ, дыхательные движения, двигательная активность и тонус плода) и хронического (объем околоплодных вод, степень зрелости плаценты) нарушений состояния плода. Реактивный НСТ даже без дополнительных данных — показатель удовлетворительного состояния плода, в то время как при наличии нереактивного НСТ особое значение приобретает УЗИ и оценка остальных биофизических параметров состояния плода. Ввиду трудоемкости оценки БФПП (требуется до 40 мин) в последние годы используют так называемый модифицированный БФПП, включающий только оценку НСТ и объема околоплодных вод.

Инвазивные методы исследования Invasive methods of investigation

Амниоскопия

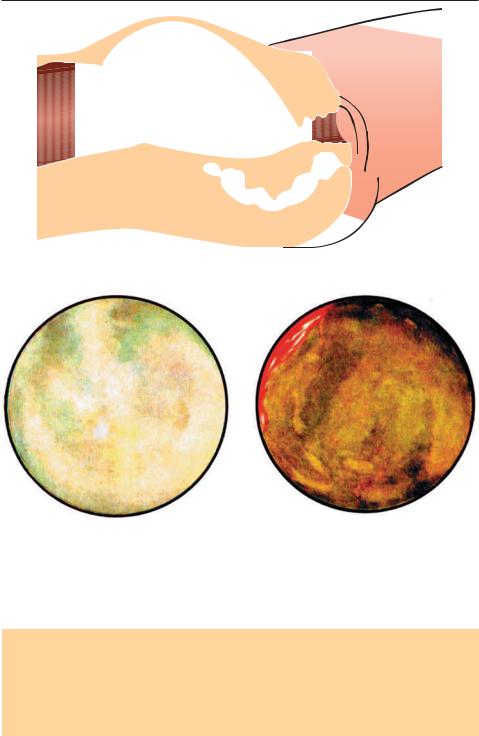

Визуальный метод исследования околоплодных вод путем осмотра нижнего полюса плодного пузыря с помощью амниоскопа. Показания для амниоскопии: признаки нарушения состояния плода и перенашивание беременности. Противопоказания: вагинит, цервицит, предлежание плаценты, тазовое предлежание плода. Манипуляцию проводят при зрелой или сглаженной шейке матки и целом плодном пузыре (рис. 4.27).

При амниоскопии обращают внимание на цвет околоплодных вод, наличие примеси крови, мекония, присутствие хлопьев казеозной смазки (рис. 4.28 и 4.29). При низком расположении плаценты на плодных оболочках видны сосуды.

Инвазивная пренатальная диагностика

При подозрении на хромосомные аномалии плода на основании неинвазивных методов диагностики возникает необходимость окончательной верификации диагноза. В последние годы стало возможным и доступным определение плодовых ДНК-фрагментов в крови матери (неинвазивное кариотипирование). Окончательный диагноз можно установить с помощью

Глава 4. Диагностика беременности. Определение срока... |

179 |

Рис. 4.27. Амниоскопия

Рис. 4.28. Амниоскопия. Светлые око- |

Рис. 4.29. Амниоскопия. Зеленые около- |

лоплодные воды |

плодные воды |

инвазивных методов исследования с последующим определением кариотипа плода. Все инвазивные манипуляции проводят только после получения информированного добровольного согласия беременной.

NB! Основныеки: методы инвазивной пренатальной диагности-

биопсия хориона (8–11 нед);

плацентоцентез (с 14 нед);

трансабдоминальный амниоцентез (17–20 нед);

кордоцентез (20–22 нед).

180 |

Chаpter 4. Diagnostics of pregnancy. Еstimation of gestational age... |

Суть современной инвазивной пренатальной диагностики состоит в том, что маркеры врожденных и наследственных заболеваний, характерные для постнатального периода, определяют внутриутробно.

Инвазивную пренатальную диагностику проводят при следующих условиях:

•высокая вероятность рождения ребенка с тяжелым наследственным заболеванием, лечение которого невозможно или малоэффективно;

•риск рождения больного ребенка выше риска осложнений вследствие использования методов пренатального скрининга;

•имеется точный тест для пренатальной диагностики и лаборатория, оснащенная необходимой аппаратурой и реактивами;

•получено согласие консультируемой семьи на выполнение инвазивной манипуляции.

Основные показания к инвазивной пренатальной диагностике:

•структурная перестройка хромосом у одного из родителей;

•возраст матери старше 35 лет;

•рождение ранее ребенка с множественными врожденными пороками развития;

•пренатально диагностируемые моногенные заболевания;

•наличие маркеров хромосомной аномалии по данным УЗИ или результатам биохимического исследования сывороточных маркеров крови матери;

•осложненное течение беременности (малоили многоводие, ЗРП).

Вслучае выявления пороков у плода, не поддающихся внутриутробной или постнатальной коррекции, может быть решен вопрос о прерывании беременности. В последующем необходимо верифицировать данные пренатальной диагностики с использованием лабораторных методов исследования и провести патологоанатомическое и генетическое исследования плода.

С помощью инвазивной пренатальной диагностики аномалии плода определяют примерно в 3,2%, а общее число осложнений в результате ее проведения не превышает 1%.

NB! Условия для инвазивных процедур, связанных с получением ткани плода:

нормоценоз влагалища;

отрицательные тесты на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С;

клинический анализ крови и общий анализ мочи в пределах нормы;

предварительное УЗИ.

Все перечисленные манипуляции противопоказаны при наличии клинических симптомов прерывания беременности, острых инфекционных заболеваниях, наличии инфекции половых путей, опухолевидных образованиях матки больших размеров.

Глава 4. Диагностика беременности. Определение срока... |

181 |

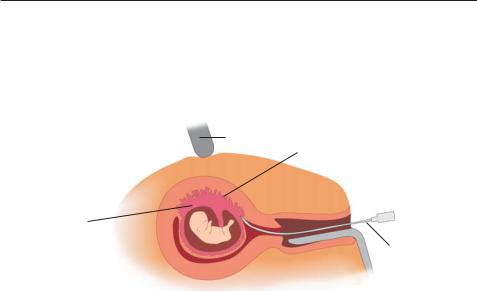

Биопсия хориона. При биопсии хориона производят аспирацию ткани хориона с помощью иглы под контролем УЗИ. Оптимальный срок выполнения биопсии хориона — 11–13 нед беременности. Для лабораторного исследования необходимо 5 мг хориона. Биопсию выполняют в амбулаторных условиях, по показаниям — в стационаре (оптимально — условия дневного стационара) (рис. 4.30).

УЗ-датчик

D. basalis

Хорион

Канюля

Рис. 4.30. Биопсия хориона

Основное осложнение процедуры — угроза прерывания беременности. Оно может быть обусловлено нарушением целостности плодного яйца, инфицированием или образованием гематомы после манипуляции. В настоящее время частота этих осложнений значительно снизилась в результате биопсии под УЗ-контролем и не превышает 2%.

Амниоцентез. Трансабдоминальный амниоцентез — это пункция амниотической полости с целью получения амниотической жидкости и содержащихся в ней клеток плода (амниоциты). В настоящее время амниоцентез — ведущий метод получения плодового материала в большинстве центров пренатальной диагностики (рис. 4.31).

Оптимальные сроки амниоцентеза для определения кариотипа плода — 17–20 нед беременности. Основные осложнения — угроза прерывания беременности, частота не превышает 1%.

К недостаткам амниоцентеза относят более трудоемкую процедуру культивирования достаточного количества амниоцитов для эффективного кариотипирования. Это удлиняет время диагностики на 2–3 нед, а приблизительно в 2% наблюдений не позволяет поставить диагноз. Трудности возникают при попадании крови матери в полученный материал, после чего приходится использовать метод кордоцентеза.

Кордоцентез. Кордоцентез представляет собой процедуру получения крови из пупочной вены плода (рис. 4.32).

С целью определения кариотипа плода кордоцентез применяют с 18-й недели беременности, оптимальный срок — 20–21 нед. Риск прерывания беременности не превышает 2%.