5 курс / Акушерство и гинекология / Акушерство. 2021 год

.pdf

682 |

Chapter 22. Pregnancy, labor and postpartum period in women... |

а б

Рис. 22.2. Плацентарное ложе при анемии тяжелой степени: а — активная инвазия МГК и VCT в эндометрии и миометрии, окраска гематоксилином и эозином, ×150; б — отсутствие второй волны инвазии в миометриальном сегменте, появление единичных МГК, окраска гематоксилином и эозином, ×300 (МГК — многоядерные гигантские клетки, VCT — villous cytotrophoblast)

|

|

|

|

|

|

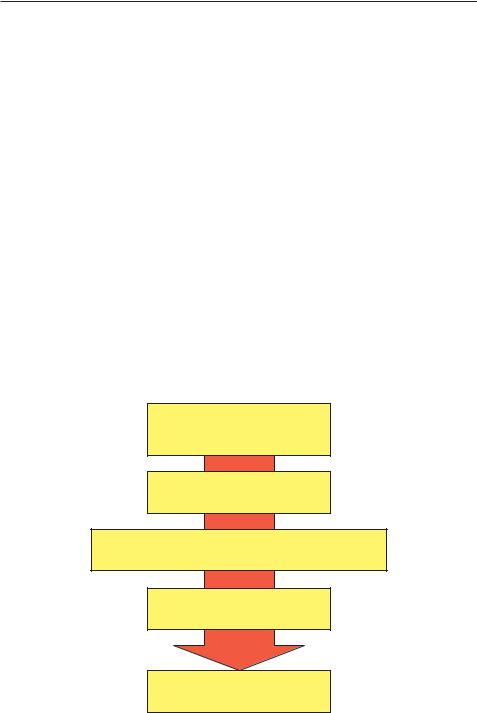

Гипоксия тканей, дефицит белка |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

I |

|

|

|

|

и железосодержащих ферментов |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

триместр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Структурные |

|

|

|

|

|

|

Нарушение |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Поверхностная |

|

|

развития ворсин |

|

Нарушение I волны |

|

|

|

|||||||||

и функциональные |

|

|

|

|

|

Гибель эмбриона |

|||||||||||||

|

имплантация |

|

|

хориона, |

|

|

инвазии |

|

|

||||||||||

изменения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

плодного яйца |

|

|

гипоплазия |

|

|

цитотрофобласта |

|

|

|

|||||||

эндометрия |

|

|

|

|

|

|

|

плаценты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прерывание |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

беременности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ангиопатия спиральных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Нарушение II волны |

|

|

|

ФПН, ЗРП, |

||||||||||

|

|

и маточно-плацентарных |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

инвазии цитотрофобласта |

|

|

|

гипоксия плода |

|||||||||||

|

|

|

|

|

артерий |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

II и III |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Преждевременные |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

роды |

|||

|

|

|

|

|

|

триместры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иммунная недостаточность |

|

|

|

|

Инфекционные |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

осложнения |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 22.3. Патогенез осложнений гестации при анемии

•сердцебиение (palpitations);

•одышка (shortness of breath);

•обмороки (fainting);

•вялость (lethargy); бессонница (insomnia).

Жалобы, характерные для железодефицитной анемии (но не обязатель-

ные), следующие:

•извращение вкуса (pica chlorotica);

•активное выпадение волос (hair loss) и ломкость ногтей (brittle nails);

•затрудненное прохождение пищи по пищеводу (дисфагия);

•недержание мочи (urine incontinence);

•бледность и сухость (pallor and dryness) кожи и слизистых оболочек;

•голубые склеры;

684 |

Chapter 22. Pregnancy, labor and postpartum period in women... |

Лабораторные и инструментальные методы. Важным методом в диагностике и определении тактики ведения беременных с анемией являются лабораторные исследования и прежде всего клинический анализ крови.

Основа диагностики железодефицитной анемии — изолированное снижение гемоглобина в общем анализе крови. Критерии диагноза — снижение гемоглобина в общем анализе крови (менее 110 г/л), снижение ферритина сыворотки (менее 30 мг/дл). Может быть выявлено уменьшение среднего объема эритроцита, среднего содержания гемоглобина в эритроците (микроцитоз).

Признаки железодефицитной анемии при клиническом анализе крови (клинические рекомендации «Кровосберегающие технологии в акушерской практике», Москва, 2014):

•снижение цветового показателя (color index), который отражает содержание гемоглобина в эритроците и представляет собой расчетную величину;

•снижение среднего объема эритроцитов (mean corpuscular volume, норма — 80–95 фл);

•снижение содержания гемоглобина в эритроците (норма — 27–31 пг);

•снижение количества ретикулоцитов.

Исследуют также:

•уровень железа в сыворотке крови —содержание железа в сыворотке крови снижено (норма — 12–25 мкмоль/л);

•общую железосвязывающую способность сыворотки крови (the total iron binding capacity of serum). Разница между показателями общей железосвязывающей способности сыворотки крови и сывороточного железа [serum

(molecular) iron] отражает латентную железосвязывающую способность

(latent iron-binding capacity, норма — 30–85 мкмоль/л);

•ферритин в сыворотке крови (ferritin in blood serum) — белковый железосодержащий комплекс, одна из форм хранения железа в тканях, его снижение — специфичный лабораторный признак дефицита железа (норма — 12–300 мкг/л);

•трансферрин (transferrin, норма — 23–45 мкмоль/л);

•коэффициент насыщение трансферрина железом (transferrin saturation with iron, норма — 16–45%).

NB! Новая стратегия в диагностике железодефицитной анемии — определение индекса соотношения растворимого рецептора трансферрина к ферритину.

Наличие железодефицитной анемии при гипохромной анемии подтверждают:

•снижением содержания сывороточного железа (менее 12–25 мкмоль/л);

•повышением общей железосвязывающей способности сыворотки крови (более 30–85 мкмоль/л);

•снижением концентрации ферритина в сыворотке крови (менее 15–150 мкг/л);

686 |

Chapter 22. Pregnancy, labor and postpartum period in women... |

Немедикаментозное лечение включает адекватную диету, богатую железом и белками. Однако нормализовать уровень гемоглобина в крови с помощью одной диеты достаточно сложно, так как из пищи всасывается небольшой процент железа (из мяса — 20%, из растительных продуктов — 0,2%). Для восполнения дефицита белка рекомендуют лечебное белковое питание (therapeutic protein diet).

Лечение следует начинать с перорального приема ЛС, оно должно быть длительным — до восполнения запасов железа (концентрация ферритина более 50 мкг/л).

Медикаментозное лечение направлено:

•на купирование анемии (восстановление нормального уровня гемоглобина);

•восстановление запасов железа в организме (терапия насыщения);

•сохранение нормального уровня всех фондов железа(поддерживающая терапия).

Для лечения легкой формы заболевания суточная доза железа составляет 50–60 мг, а для лечения выраженной анемии — 100–120 мг. Препараты железа принимают в сочетании с аскорбиновой и фолиевой кислотой.

Показания к парентеральному введению препаратов железа:

•непереносимость пероральных препаратов железа;

•нарушение всасывания железа;

•язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;

•тяжелая анемия и жизненная необходимость быстрого восполнения дефицита железа.

Длительность лечения препаратами для парентерального и перорального введения одинаковая.

Во время беременности для лечения допустимо использование рекомбинантного человеческого эритропоэтина в комбинации с парентеральным введением препаратов железа при тяжелой и умеренной анемии. Такой способ терапии является альтернативой гемотрансфузии или в случае резистентной анемии, когда терапия только препаратами железа абсолютно безрезультатна.

Госпитализация необходима для осуществления гемотрансфузий пациенткам с анемией, когда концентрация гемоглобина менее 70 г/л и признаками кардиоваскулярной нестабильности вследствие анемии для углубленного гематологического и общеклинического исследования.

22.1.1.11.Лечение осложнений гестации Treatment of gestational complications

Лечение осуществляет акушер-гинеколог совместно с терапевтом. Акушер контролирует наличие признаков невынашивания и недонашивания беременности и ранних признаков ФПН, ЗРП.

Особое внимание уделяют профилактике кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах (введение утеротонических средств). Частота

688 |

Chapter 22. Pregnancy, labor and postpartum period in women... |

|

|

Суммарная потребность в железе в течение беременности, родов и периода лактации — 1100–1300 мг (300 мг — плоду).

Осложнения беременности при анемии:

преждевременное прерывание беременности;

ФПН;

хроническая гипоксия;

ЗРП.

Осложнения в последовом и раннем послеродовом периодах — кровотечения.

Лечение: диетотерапия (при дефиците белка — белковое лечебное питание), препараты железа.

Лечение прекращают после восстановления запасов железа. Содержание ферритина — основной показатель эффективности терапии.

22.1.2.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура Idiopathic thrombocytopenic purpura

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура — аутоиммунное заболевание, обусловленное образованием антитромбоцитарных антител (antiplatelet antibody) и/или циркулирующих иммунных комплексов (circulating immune complexes), которые воздействуют на мембранные гликопротеиновые структуры тромбоцитов и вызывают их разрушение клетками ретикулоэндотелиальной системы.

Код по МКБ-10 (International Classification of Diseases)

– D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

22.1.2.1.Эпидемиология Epidemiology

Точных данных о частоте идиопатической тромбоцитопенической пурпуры при беременности нет. Беременность в большинстве случаев не вызывает ухудшения состояния женщин. Обострение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры в связи с беременностью возникает примерно у каждой третьей женщины.

22.1.2.2.Классификация Classification

По течению выделяют:

•острые формы (продолжающиеся менее 6 мес);

•хронические формы с:

–редкими рецидивами;

–частыми рецидивами;

–непрерывно рецидивирующим течением.

Убеременных превалирует хроническая форма идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (80–90%), острую форму отмечают у 8%.

Глава 22. Беременность, роды и послеродовой период... |

689 |

По характеру течения болезни выделяют:

•обострение (криз);

•клиническую компенсацию (отсутствие проявлений геморрагического синдрома при сохраняющейся тромбоцитопении);

•клинико-гематологическую ремиссию.

22.1.2.3.Этиология и патогенез Etiology and Pathogenesis

Этиология болезни неизвестна. Предполагают сочетанное воздействие факторов окружающей среды (стресс, фотосенсибилизация, радиация, нерациональное питание и др.), генетических и гормональных факторов. Возможно, пусковым механизмом служит активация вирусов.

Для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры характерна повышенная деструкция тромбоцитов вследствие образования антител к их мембранным антигенам. Такие тромбоциты удаляются из крови макрофагами селезенки. Основные симптомы болезни — тромбоцитопения, укорочение жизненного цикла тромбоцитов, нормальное или увеличенное количество мегакариоцитов в костном мозге и отсутствие спленомегалии.

В основе патогенеза — тромбоцитопения и связанное с ней уменьшение тромбоцитарных компонентов в свертывающей системе крови. Тромбоциты принимают участие во всех фазах гемостатического процесса. На тромбоцитах могут адсорбироваться плазменные факторы свертывания и фибринолиза. Кроме того, они секретируют эндогенные продукты, активно участвующие в процессе гемостаза (рис. 22.4).

Образование АТ

кмембранным АГ эритроцитов

Повреждение тромбоцитов

Удаление поврежденных тромбоцитов селезенкой

Тромбоцитопения

Гипокоагуляция

Рис. 22.4. Основные звенья патогенеза идиопатической тромбоцитопенической пурпуры

690 |

Chapter 22. Pregnancy, labor and postpartum period in women... |

При тромбоцитарной недостаточности микроциркуляторная кровоточивость возникает вследствие повышенной ломкости мелких сосудов, а также в результате выхода эритроцитов из сосудистого русла через капилляры. Кровоточивость появляется при снижении количества тромбоцитов до 5×104 в 1 мкл.

22.1.2.4.Клиническая картина Clinical features

У беременных идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура чаще имеет хроническое течение с постепенным началом, длительным рецидивирующим процессом и относительной устойчивостью к большинству методов лечения.

Основной симптом заболевания — внезапное появление геморрагического синдрома по микроциркуляторному типу на фоне полного здоровья:

•кожные геморрагии (петехии, пурпура, экхимозы);

•слизистые геморрагии;

•кровотечения из слизистых оболочек (носовые и десневые кровотечения, из лунки удаленного зуба, маточные, реже — мелена, гематурия).

При физикальном исследовании других признаков заболевания не выявляют (интоксикация, увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов).

Ухудшение течения заболевания возникает только у 27% больных беременных.

На частоту обострений влияют:

•стадия болезни на момент зачатия;

•степень тяжести заболевания.

Обострения сопровождаются разнообразными проявлениями геморрагического синдрома: множественная петехиально-синячковая кожная сыпь, кровоизлияния на слизистых оболочках носа, десен, глазных яблок, кровотечения — носовые, желудочные, кишечные и из мочеполового тракта. Возможны субарахноидальные кровоизлияния (2%).

Обострение и ухудшение течения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры возникают чаще в первой половине беременности и через 1–2 мес после родов или аборта. Рецидив заболевания, возможно, связан с выработкой антитромбоцитарных антител селезенкой плода. В большинстве случаев в гестационном периоде опасных кровотечений не возникает.

22.1.2.5.Диагностика Diagnostics

При сборе анамнеза обращают внимание на периодические носовые и десневые кровотечения, обильные менструации, появление на коже и слизистых оболочках петехиальной сыпи, небольших синяков, возникающих после легкого надавливания (наложение манжетки, пальпация органов и др.).

Физикальное исследование. Кровоизлияния располагаются на коже конечностей, особенно ног, на животе, груди и на других участках тела. Печень и селезенка не увеличиваются.

Глава 22. Беременность, роды и послеродовой период... |

691 |

Лабораторные исследования. В клиническом анализе крови выявляют тромбоцитопению различной степени тяжести: в период обострения уровень тромбоцитов колеблется в пределах 10–30 тыс./мкл, в 40% определяют единичные тромбоциты. При гемостазиологическом исследовании выявляют структурную и хронометрическую гипокоагуляцию.

Инструментальные исследования. Пункция костного мозга (в пунктате — увеличение количества мегакариоцитов).

22.1.2.6.Дифференциальная диагностика Differential diagnostics

Дифференциальную диагностику проводят в условиях стационара со следующими заболеваниями:

•симптоматические формы тромбоцитопений, которые обусловлены воздействием ЛС (диуретики, антибиотики), инфекционными процессами (сепсис), аллергией;

•другие заболевания крови (острый лейкоз, мегабластная анемия).

Всем беременным с выраженными изменениями в показателях крови показаны консультации терапевта и гематолога.

22.1.2.7.Осложнения гестации Gestational complications

Осложнения гестации возникают при обострении хронической рецидивирующей формы заболевания и встречаются в 2–3 раза чаще, чем в популяции:

•ПЭ (34%);

•самопроизвольные выкидыши (14%);

•ФПН (29%);

•ПОНРП и кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах (4,5%). Кровотечения сразу после родов возникают из разрывов, а не из плацентарной площадки (сокращенная матка останавливает кровотечение).

Роды часто осложняются слабостью родовой деятельности и гипоксией плода (25%).

У новорожденного выявляют признаки гипоксии, задержку роста, синдром нарушения ранней адаптации, неонатальную тромбоцитопению, вызванную трансплацентарной передачей антитромбоцитарных антител от матери к плоду во время беременности. Чаще новорожденные погибают из-за глубокой недоношенности и внутричерепных кровоизлияний.

Беременность у большинства пациенток заканчивается рождением здоровых детей.

22.1.2.8.Патогенез осложнений гестации Pathogenesis gestational complications

Уменьшение количества тромбоцитов приводит к изменению микроциркуляции, геморрагическому диатезу, гипоксии органов и тканей, в том числе в матке и плаценте. Осложнения возникают вследствие циркуляторной гипоксии и кровоизлияний в плаценту и стенку матки. Геморрагический