- •1 Лекция (02.02.2025)

- •2 Лекция (13.02.2025)

- •3 Лекция (20.02.2025)

- •Лекция: Протоколы для программирования систем администрирования и мониторинга

- •Действия оператора системы по подключению к узлу оператора связи

- •Медная линия (Copper)

- •Беспроводное подключение (Wireless)

- •Проблемы при подключении и их решение

- •Согласование оборудования и настройка маршрутизатора

- •Работа с внешними ip-адресами и dns

Лекция: Протоколы для программирования систем администрирования и мониторинга

Основной акцент — не на проблемах безопасности, а на проблемах управления. Хороший пример реализации таких систем можно найти в компании SpaceX, где используются современные подходы к мониторингу и администрированию.

Исторически системы мониторинга строились на основе протокола SNMP (Simple Network Management Protocol). Этот протокол появился как упрощённая альтернатива более сложным системам, таким как CMIP (Common Management Information Protocol), разработанным в рамках модели OSI в 60-е годы.

CMIP — разработан организацией OSI (Open Systems Interconnection) и основан на модели OSI с её 7 уровнями. Идея заключалась в том, что на каждом уровне работают менеджеры и агенты, обменивающиеся данными через CMIP. Всё описывалось с помощью нотации ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) — стандарта ISO для описания структур данных.

Однако на практике выяснилось, что первые два уровня OSI (физический и канальный) управляются оборудованием (hardware), а не программным обеспечением, что усложняло реализацию.

В результате разработчики Интернета (IETF — Internet Engineering Task Force) создали SNMP — протокол, работающий только на 7-м уровне модели OSI (прикладной уровень). Он позволяет агентам и менеджерам обмениваться информацией.

Рисунок 1

SNMP — это стандарт IETF, который работает поверх протокола UDP (User Datagram Protocol) для передачи сообщений. В системе есть два ключевых элемента:

Агенты — программное обеспечение, встроенное в устройства (роутеры, коммутаторы и т.д.), которое имеет доступ к базе данных MIB (Management Information Base).

Менеджеры — системы, которые запрашивают данные у агентов.

MIB — это небольшая база данных на каждом устройстве, где описаны объекты (например, роутеры, коммутаторы) и их параметры. Примеры объектов: кол-во ошибочных UDP-датаграмм или общие данные об устройстве (системное имя, время работы и т.д.).

Объекты в MIB организованы в виде дерева имён, определённого ISO. Менеджеры запрашивают агентов, чтобы получить информацию о состоянии системы.

Команды SNMP:

Get Request — запрос конкретного значения.

Get Next Request — запрос следующего значения в дереве.

Get Response — ответ агента на запрос.

Set Request — установка значения (редко используется).

Trap — сообщение от агента к менеджеру о событии (например, сбой оборудования).

Trap — это своего рода "ловушка", установленная агентом на устройстве для передачи статистики или уведомлений. Частота опросов менеджерами обычно не превышает 1 раз в 5 минут, чтобы не перегружать систему.

Проблемы SNMP: Если агенты встроены в ОС роутеров или коммутаторов, они работают корректно. Но если используются внешние (резидентные) агенты, совместимость с ОС устройства может быть нарушена.

Для решения некоторых проблем SNMP был разработан протокол RMON (Remote Monitoring) — аппаратная реализация мониторинга. RMON встраивается в сетевые устройства (например, в сетевой адаптер роутера или порт коммутатора) через адаптеры Probe. Эти устройства собирают статистику по объектам SNMP, копируют данные и отправляют их менеджеру, когда буфер заполняется. Это снижает объём опросов.

Группы объектов RMON:

Statistics — статистика по трафику.

Alarms — сигналы тревоги.

Filters — условия фильтрации пакетов.

Events — регистрация событий и т.д.

Проблемы RMON:

Нет гарантии точной работы, так как отсутствуют средства проверки.

Зависимость от качества кабельной системы и оборудования.

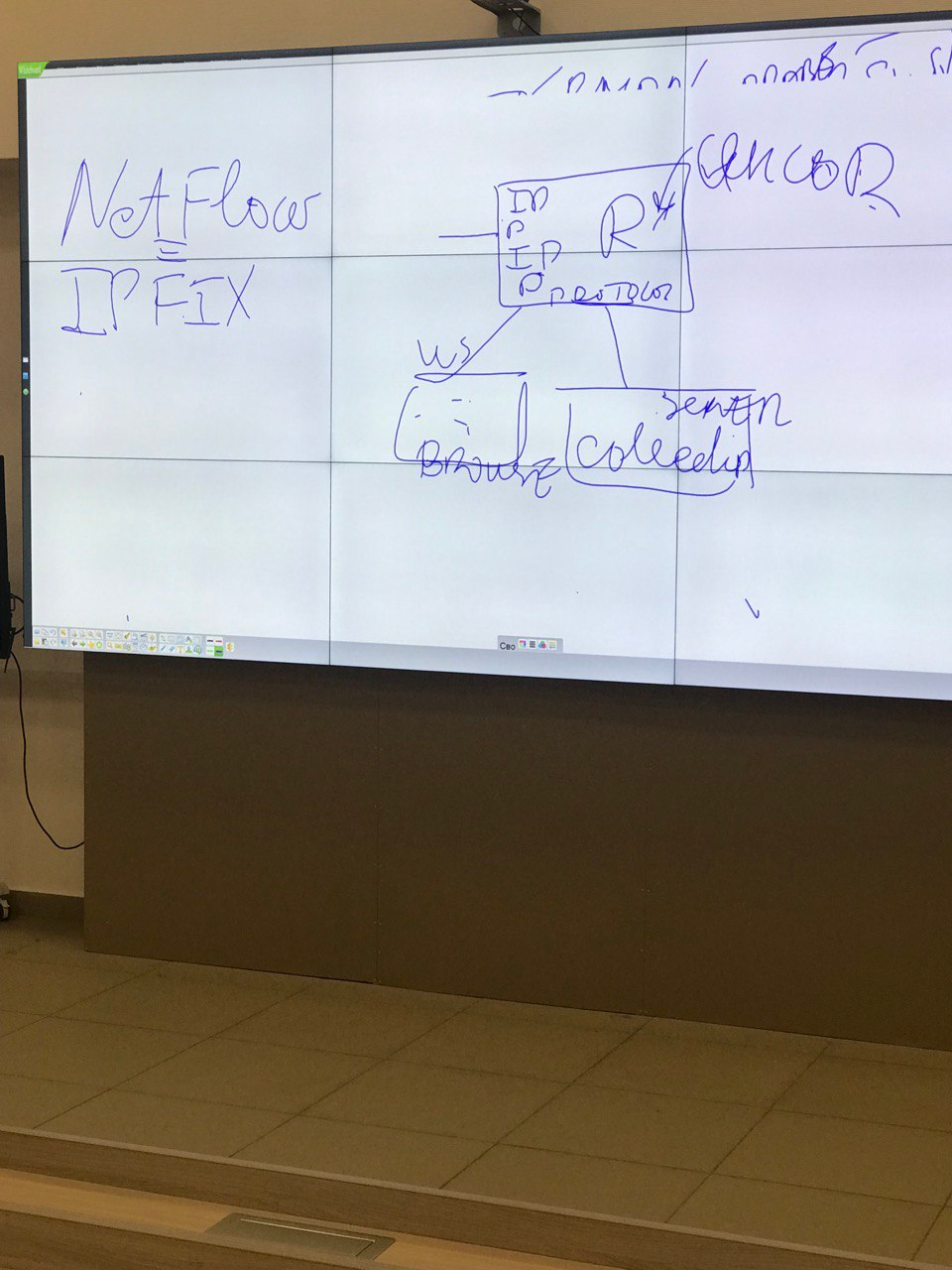

Для полноценного контроля систем управления используется модель FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security). Она требует поддержки производительности, что привело к появлению новых протоколов, таких как NetFlow (разработан Cisco, также известен как IPFIX).

NetFlow — это протокол управления, ориентированный на задачи производительности в FCAPS. Он основан на понятии «потока»: Поток — данные, передаваемые от одного IP-адреса и порта к другому IP-адресу и порту. (Но точного определения термина нет). Это позволяет оценивать скорость и объём трафика.

Как работает NetFlow:

Сенсор (программное обеспечение на роутере) собирает данные о потоках.

Анализ потоков требует «stateful»-протоколов (например, RTP, RTSP), которые фиксируют начало и конец потока. Однако большинство протоколов — «stateless» (без состояния), что усложняет анализ.

Проблемы NetFlow:

Устанавливается чаще всего на центральном маршрутизаторе, но его использование остаётся задачей администратора.

Замедляет работу системы до 5%.

Для анализа потоков нужны специальные адаптеры и оборудование.

Рисунок 2

Нет единого стандарта, какие модули должны быть в системе управления. Это открытый вопрос, и разные разработчики реализуют свои подходы. Однако два модуля обязательны:

MAP (Network Map) — карта сети.

Inventory — данные об устройствах и их работе.

Проблемы операторов связи:

Существуют специализированные системы OSS (Operations Support Systems) для операторов связи. Это сложные системы с модулями:

Performance Management — управление производительностью.

Workforce Management — управление бригадами.

Controller Management — управление контроллерами связи.

Configuration Management — конфигурация устройств.

Модель eTOM описывает функции OSS-систем.

Бизнес-метрики:

Технические метрики (скорость, ошибки) измеряются легко, но для информационных систем нужны бизнес-метрики (например, время ответа). Для этого используются продукты вроде NetQoS — коммерческого решения для анализа трафика и времени ответа. Оно дорогое, но эффективное.

SPI, MPI, DPI:

Современный мониторинг использует технологии SPI (Shallow Packet Inspection), MPI (Medium Packet Inspection) и DPI (Deep Packet Inspection), охватывающие уровни с 1 по 7 модели OSI. Это требует:

Специального оборудования (устанавливается до роутера, с режимом bypass).

Базы сигнатур для быстрого анализа.

Системы администрирования и мониторинга эволюционировали от SNMP к более сложным решениям, таким как RMON, NetFlow и DPI. Однако каждая технология имеет свои ограничения, и выбор зависит от задач администратора. Важно учитывать, как технические, так и бизнес-метрики для эффективного управления.