история становления гистологии как науки

.pdf

Введение

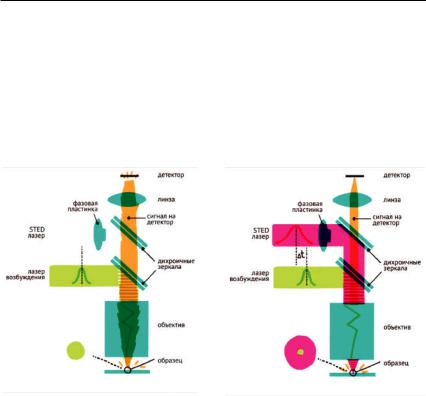

в конфокальной микроскопии (рис. 23а), а второй — на более длинной волне,переводя возбужденные флуоресцентной мо- лекулы обратно в основное состояние (рис. 23б). Благодаря этому испускаемые фотоны имели ту же длину волны, что и при обычной стимуляции лазером, не попадая в поле зрения детектора, что позволило подавить шум, улучшить разреше- ние (рис. 24).

Рис. 23а. Принцип работы STED- |

Рис. 23б. Принцип работы STED- |

микроскопии, этап I. |

микроскопии, этап II. |

Автор — художник-иллюстратор |

Автор — художник-иллюстратор |

Ольга Пшатник, 2019 год |

Ольга Пшатник, 2019 год |

Методы суперразрешения не ограничиваются STEDмикроскопией: так,были изобретены и развиваются в насто- ящее время методы PALM/STORM-микроскопии, SIM, GSD, SSIM, dSTORM и другие, использующие сходные методы, что является авангардом современной микроскопии [24, 36].

4.2.6. Световая микроскопия в XXI веке

Ввиду все продолжающегося развития электроники, ста- новятся доступнее коммерческие камеры, насаживаемые на

40

Введение

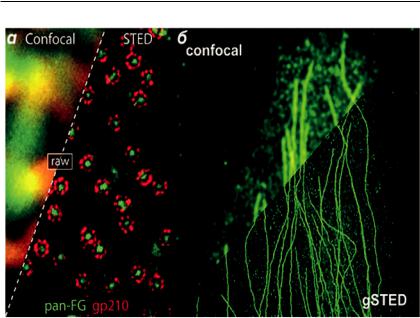

Рис. 24. Микроскопия суперразрешения: а— ядерная пора в конфо-

кальный микроскоп и STED-микроскоп (URL: https://www.photonics. com/images/Web/Articles/2013/9/1/ Sted_Figure1.jpg (дата обращения: 06.01.2025)); б— цитоскелет в конфокальный микроскоп и STED-

микроскоп (URL: https://www.picoquant.com/images/uploads/application_ images/7356/ titelbild_sted1.jpg (дата обращения: 06.01.2025)).

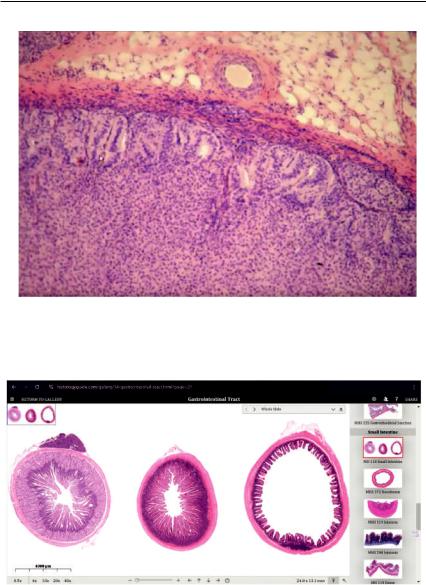

тубус вместо окуляра и передающие на персональный ком- пьютер цифровое изображение микропрепарата (рис. 25). Благодаря этому исчезает необходимость классического не- посредственного просмотра микропрепаратов в микроскоп, что имеет как свои преимущества,так и недостатки [2].

Помимо этого, в последнее время набирает оборот гисто-

логическое сканирование, производящееся с помощью гисто-

сканеров— устройств, позволяющих получить множество вы- сокоточных изображений микропрепаратов в разном разре- шении с разным увеличением,все из которых совмещаются в один тандемный многовесный файл (рис. 26).

41

Введение

Рис. 25. Микропрепарат надпочечника человека. Кадр, полученный с помощью коммерческой камеры.д.м.н., проф. Сазонов С.В., 2016 г.

URL: https://med-univer.com/Medical/Video/gistologia_nadpochechnika.html (дата обращения: 06.01.2025)

Рис. 26. Пример результата работы гистосканера —тандемное многовесное изображение гистологического препарата. URL: https:// histologyguide.com/gallery/14-gastrointestinal-tract.html?page=21 (дата обращения: 06.01.2025)

42

Введение

4.3.Открытия в цитологии в XX–XXI веках

Кначалу XX века в связи с накоплением научного знания количество исследований в области клеточной биологии пре- терпело огромный рост, а само знание о клетке (цитология) подверглось разделению на множество субдисциплин. Вме- сте с тем, анализируя историю клеточной биологии можно прийти к выводу, что в целом среди ученых был достигнут консенсус относительно общей микроструктурной организа- ции клетки.

В1909 году российский гистолог, заведующий кафедрой гистологии ВМедА им. Кирова Александр Максимов, в од - ной из своих статей впервые вводит понятие «стволовая клетка» (статья на немецком — stammzelle, от stamm — ствол, zelle — клетка, а также обосновывает унитарную теорию кроветворения,согласно которой все клетки крови имеютединое происхождение из одной стволовой клетки — предшествен- ницы [77], а также первым применяет суправитальное (при- жизненное) окрашивание в ходе гистологического исследо- вания [12]. В 1922 году Максимов вместе с женой и сестрой бежит из СССР на буере по Финскому заливу, направляясь в США, где он устраивается гистологом в Чикагский универси-

тет [20].

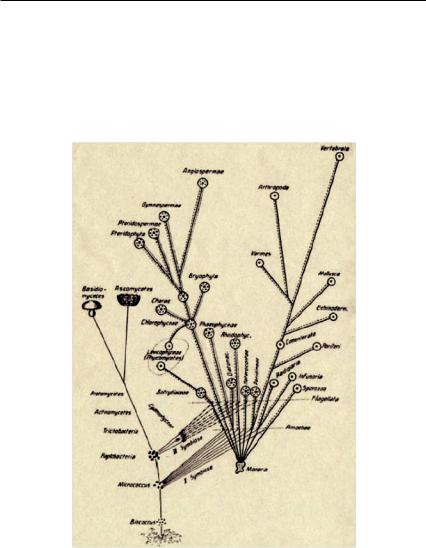

Спустя год, в 1910 году, казанским ботаником Константином Мережковским в его труде «Теория двух плазм как основа симбиогенеза, новое исследование происхождения организмов» (рис. 27) будет предложена теория симбиогенеза эукариотической клетки [88]. Мережковский основывается на гипотезе Шимпера об эндосимбиотическом происхождении эукариот и работах о природе лишайников Андрея Фаминцына и Осипа Баранецкого (см. выше). Мережковский, будучи черносотенцем,евгеником и антисемитом,заканчиваетсвою жизнь самоубийством по причине предъявленных ему обви- нений [15].

Всвязи с открытиями новых методов микроскопии в кле- точной биологии произошли,без преувеличения,революци-

43

Введение

онные изменения. В первую очередь благодаря открытию электронной микроскопии в 1931 году (см. выше). Так, была показана правота нейронной теории Сантьяго Рамона-и-

Кахаля (см. выше); удивительным открытием стало обнару-

жение обилия мембран внутри клетки (у ядра и митохондрий,

комплекса Гольджи) [42].

Рис. 27. «Древо жизни» (лат.— arbor vitae) Константина Мережковского. Из работы «Теория двух плазм как основа симбиогенеза, новое исследование происхождения организмов», 1910

К сожалению, история гистологии омрачена неприятным моментом, связанным с открытием клубных клеток. В 1937

44

Введение

году немецкий анатом, нацист Макс Клара, впервые описы- вает клетки, выполняющие защитную роль в просвете дыха- тельныхпутей.Кларабылсторонникомрежимаииспользовал

всвоих исследованиях материал, взятый у казненных жертв режима, о чем он знал [105]. В 2012 году вышла совместная рекомендация Европейского респираторного общества со- вместно с Американским торакальным обществом о замене термина «клетки Клара» на «клубные клетки» во всех после- дующих научных публикациях [61].

Важной вехой в развитии клеточной биологии стало до-

казательство того, что нуклеиновые кислоты, а не белки, являются носителями генетической информации. Это ста-

ло известно лишь в 1944 году по результатам эксперимен-

та Эвери-Маклеода-Маккарти, показавшего, что именно ДНК вызывает бактериальную трансформацию в культуре S. Pneumoniae,а не белок,как считалось ранее (англ.protein про- исходит отлат.pro teos —пребожественный,что указывает на его первичность) [33].

Преемник Максимова по должности заведующего кафе- дрой гистологии ВМедА им. Кирова Алексей Заварзин (впо- следствии директор Института гистологии, цитологии и эм- бриологии АН СССР) в 1941 году создает теорию параллельных рядов тканевой эволюции, согласно которой, как сказано

вБольшой российской энциклопедии: «Ткани,выполняющие сходные функции в филогенетически неродственных груп- пах, устроены однотипно благодаря сходству гистогенеза, и им свойственны сходные реакции на внешние воздействия»

[9].

Последующий заведующий названной кафедры, Николай Хлопин, в 1946 году в своей работе «Общебиологические и экспериментальные основы гистологии» вводит теорию ди-

вергенции тканевой эволюции, согласно которой, как пишет Р.К. Данилов, «развитие тканей происходит дивергентно, то есть расхождением признаков, благодаря чему и возникает многообразие их форм ... однако, имеет свое ограничение,

45

Введение

обусловленное известными пределами признаков, свой- ственных четырем основным системам тканей» [12].

Как пишет далее Р.К. Данилов, «теории параллельного и дивергентного развития тканей дополняют друг друга, отра- жая разные стороны сложного процесса эволюции структур тканевого уровня организации. Теория дивергентной эво- люции раскрывает направление развития тканей, связанное с генетическим программированием пути развития тканей. Теория параллельных рядов развития тканей отражает ре- зультат и возможности адаптивных изменений тканей при их функционировании в сходных условиях взаимодействия организмов с внешней средой» [12] (см. рис. 28).

Рис. 28. Закономерности макроэволюции. Идеи Заварзина и Хлопина в своей совокупности, выявленной Даниловым, помогают понять эволюцию гистологии. Взято из открытых источников по лицензии

CCBY-SA 4.0

В1950-х годах российский гистолог, следующий после За- варзинадиректор Института гистологии,цитологии и эмбри- ологии АН СССР Григорий Хрущов, обобщает все известные

ктому моменту открытия в области клеточной биологии и вводит понятие структурно-функциональных единиц, специ-

фичных для каждого органа, а также описывает их для пече-

46

Введение

ни (печеночнаядолька),почки (нефрон),кишечника (система ворсинка-крипта) и иных органов [12].

Возможно, наиболее далеко идущим нововведением в клеточной биологии середины XX века стала тенденция к

объединению ультраструктурных исследований с результатами цитохимических исследований. Например, в 1960-х годах биохимик Питер Митчелл обнаруживает, что в мембранах митохондрий происходит часть пути окислительного фосфо- рилирования, в связи с чем эти органеллы были признаны «энергетическими станциями» клетки [42], а французский биолог Шарль Филипп Леблон открывает роль комплекса Гольджи в гликозилировании белков, проводит исследования клеточногоцикла(и вводитпонятие клеточных популяций по уровню обновления—стабильную,растущую и обновляющу-

юся), а также изобретает метод авторадиографии [9].

В то же время была открыта структура ДНК (Джеймс Уотсон, Френсис Крик, 1953 год); были выяснены этапы био- синтеза белка,которые связаны с эндоплазматической сетью

ирибосомами. Около 1950 года Кристиан де Дюв открыл лизосомы, а вскоре после этого и пероксисомы, и связал их с внутриклеточнымобменомвеществ[42].ВтораяполовинаXX векатакжезнаменуетсяоткрытиемииныхнеизвестныхранее клеточных органелл, таких как гликосомы, содержащие гли- коген в гепатоцитах; экзосомы,содержащие секретóм клеток

ивыполняющие роль «посылок-информаторов»; сплайсосо- мы, осуществляющие вырезку интронов их пре-иРНК. Были открыты и иные фундаментальные внутриклеточные про- цессы,такие как,например,процесс аутофагии,за исследова- ние которого Ёсинори Осуми была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине в 2016 году [96].

Со второй половины XX века возникла необходимость рассматривать все структуры и процессы внутри клетки в их общей совокупности, поскольку в связи с открытиями кле- точной биологии (а также множества иных дисциплин) ста- ло ясно, что все внутри клетки взаимосвязано. Постепенно клетка стала восприниматься как открытая система в том

47

Введение

ее значении,в котором мы это понимаем в настоящее время. На вопрос об эволюции этой системы был дано ответ в 1967 году, когда американский эволюционный биолог Линн Мар-

гулис доказала эволюционную теорию симбиогенеза эукари-

отической клетки (согласно которой она произошла путем объединения нескольких прокариотических клеток, ставших соответственно клеткой-хозяином с ядром, митохондрией и пластидой) — см. схему 3, изначально выдвинутую Констан- тином Мережковским в качестве гипотезы в 1910 году (см.

выше) [19].

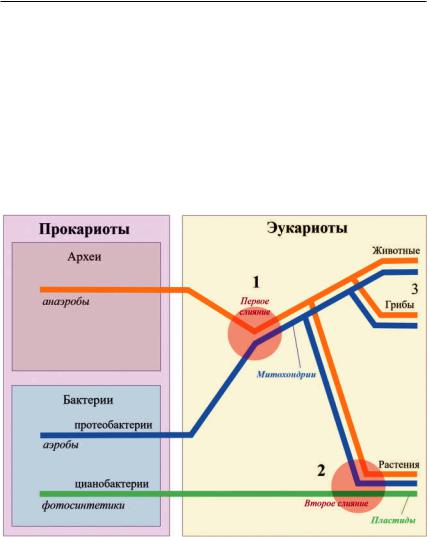

Схема 3. Теория симбиогенеза эукариотической клетки

Слияние анаэробной археи (начало оранжевой стрелки) с аэробной протеобактерией (начало синей стрелки) создало эукариот с аэробной митохондрией (1). Одни из этих эукари- от слились с фотосинтетическими цианобактериями, кото-

48

Введение

рыесталипластидами(2),другиенискемдалеенесливались, образовали Царства Животные и Грибы (3).

Оригинал взят из открытых источников по лицензии CC BY-SA 4.0, перевод автора.

Исследования внутриклеточной и межклеточной комму- никации, а также механизмов мембранного транспорта ста- новятся одними из ключевых направлений биологических исследований в 1990-е годы, а в последнее время одними из наиболее перспективных областей исследований в клеточной биологии стали создание искусственных клеток (или разра- ботка их аналогов), а также исследования в области клеточ- ных потенций,стволовости и регенераторного потенциала (о чем свидетельствует присужденная Джону Гёрдону и Синъя Яманаке Нобелевская премия по физиологии или медицине в

2012 году за разработку метода клонирования животных и за доказательство возможности дедифференцировки специ- ализированных соматических клеток [26]). Вместе с тем от- крываются и новые органеллы клетки,такие как протеасомы,

за открытие которых в 2004 году Аарону Цихановеру, Аврааму Гершко и Ирвину Роузу была присуждена Нобелевская премия по химии [13], эксклюсомы [5] или vault (русского аналога еще не имеется), функция которой еще неизвестна [94].

В конце концов, целью данной работы является изучение историистановлениягистологии,цитологиикакнаук,всвязи с чем осветить современные передовые исследования, тео- рии и разработки в области клеточной биологии не представ- ляется возможным.

49