- •1. Амнистия, помилование, судимость. Погашение и снятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости.

- •2. Виды лишения свободы. Виды исправительных учреждений. Определение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.

- •3. Виды наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним, и особенности их применения. Наказания, которые не могут назначаться несовершеннолетним.

- •4. Виды неоконченного преступления. Понятие неоконченного и оконченного покушения. Пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление.

- •5. Давность уголовной ответственности и давность обвинительного приговора суда. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

- •7. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов рф. Выдача лиц, совершивших преступление.

- •8. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Прямая и ревизионная обратная сила уголовного закона. Уголовный закон, имеющий и не имеющий обратную силу.

- •9. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, отличие от наказаний.

- •10. Исполнение приказа или распоряжения, как обстоятельство, исключающее преступность причиненного вреда. Уголовная ответственность за вред, причиненный при исполнении приказа или распоряжения.

- •11. Источники уголовного права Российской Федерации. Состав уголовного законодательства Российской Федерации.

- •2. Законодательство рф военного времени

- •12. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.

- •13. Категории преступлений, их уголовно-правовое значение. Изменение категории совершенного преступления судом.

- •14. Конфискация имущества и судебный штраф.

- •17. Назначение наказания по совокупности преступлений, а также при рецидиве и по совокупности приговоров.

- •18. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и за неоконченное преступление.

- •Обоснованный риск, условия его правомерности. Уголовно-правовые последствия вреда, причиненного при обоснованном риске. Признаки абсолютно необоснованного риска.

- •Обратная сила уголовного закона. Уголовные законы, которые имеют и которые не имеют обратной силы. Понятие прямой и ревизионной обратной силы уголовного закона.

- •Обстоятельства, исключающие преступность деяния по ук рф. Уголовная ответственность за преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

- •Обстоятельства, исключающие преступность деяния, совершенного при крайней необходимости. Уголовная ответственность за вред, причиненный при превышении пределов крайней необходимости.

- •25. Общие начала назначения наказания. Исключительные обстоятельства. Назначение наказания при наличии исключительных обстоятельств.

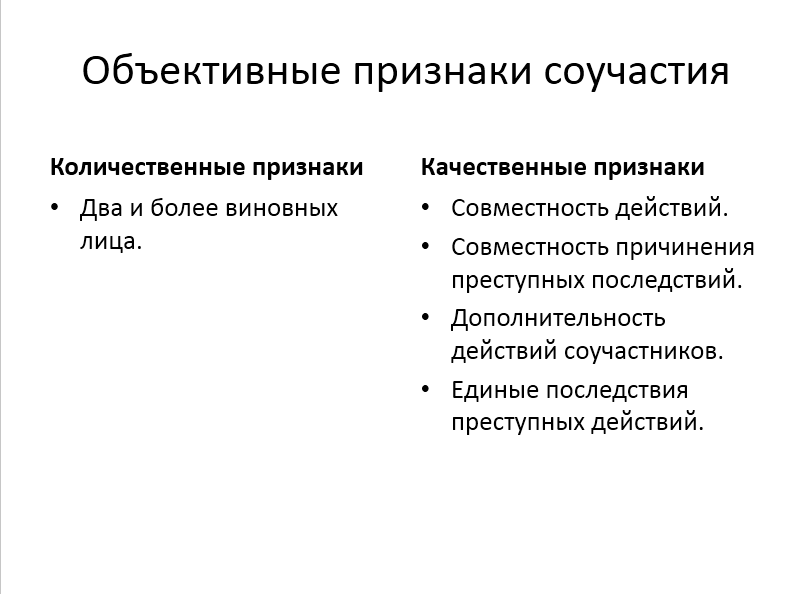

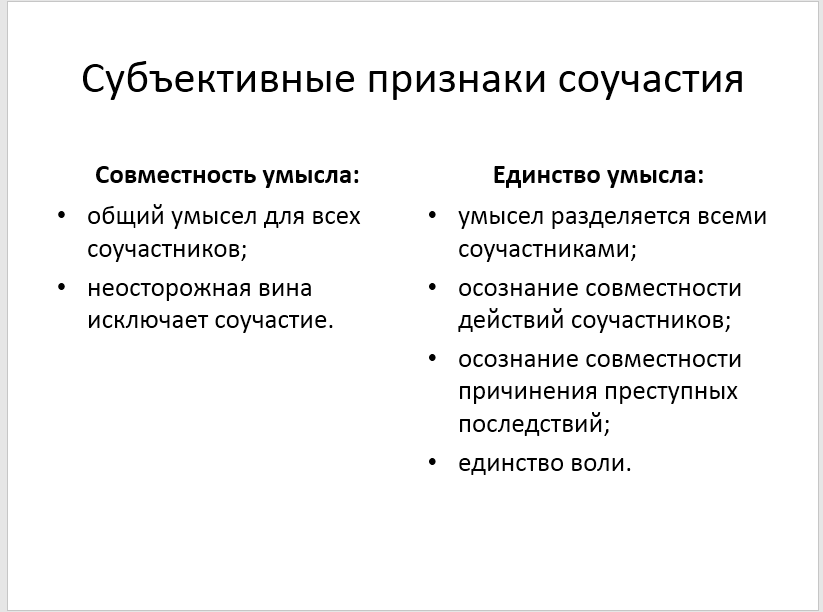

- •27. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Классификация составов преступления по объективным и субъективным признакам.

- •28. Освобождение от уголовной ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности и основания освобождения от наказания.

- •Специальные основания освобождения от уголовной ответственности

- •Освобождение от наказания без его отбывания

- •Освобождение от наказания при его отбывании

- •Смешанные виды освобождения от наказания

- •29. Основание уголовной ответственности. Понятие и уголовно-правовые формы деяния. Виды преступных и непреступных деяний. Понятие действия и бездействия. Виды бездействия. Понятие и виды деяний

- •Непреступные формы деяний

- •30. Основания освобождения от уголовной ответственности.

- •Специальные основания освобождения от уголовной ответственности

- •Вопрос 31. Основания освобождения от уголовной ответственности. Основания освобождения от наказания.

- •3 Группы:

- •1) Помилование лиц, осужденных к уголовному наказанию:

- •2) Помилование лиц, осужденных к смертной казни:

- •3) Помилование лиц, отбывших наказание:

- •Вопрос 32. Понятие вины. Формы и виды вины. Содержание интеллектуального и волевого момента вины. Понятие невиновного причинения вреда. Виды невиновного причинения вреда.

- •Вопрос 33. Понятие и назначение системы наказаний. Основные, дополнительные и смешанные виды наказаний.

- •Вопрос 34. Понятие и признаки состава преступления. Причинная связь как признак состава преступления. Уголовно-правовые доктрины причинной связи.

- •Вопрос 35. Понятие несовершеннолетнего в ук рф. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Сроки давности уголовной ответственности и погашения судимости у несовершеннолетних.

- •Вопрос 36. Понятие объекта преступления. Признаки объекта преступления в составах преступления. Виды составов преступления в зависимости от конструкции объекта преступления.

- •38. Понятие преступления по ук рф. Понятие преступления, совершаемого умышленно и по не осторожности.

- •41. Понятие состава преступления. Классификация признаков состава преступления. Виды составов преступления. Отличие составов с альтернативными действиями от составов с двумя действиями.

- •43. Понятие уголовного закона. Структура ук рф.

- •44. Понятие уголовного наказания. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Виды иных мер уголовно-правового характера в ук рф.

- •45. Понятие уголовной ответственности. Условия уголовной ответственности. Понятие лица, подлежащего уголовной ответственности. Уголовная ответственность на началах ограниченной вменяемости.

- •47. Понятие, виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия.

- •48. Понятие, содержание и значение объективной стороны состава преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.

- •49. Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава преступления.

- •50. Понятие, формы и виды множественности преступлений. Судимости, не учитываемые при рецидиве преступлений.

- •4. При признании рецидива преступлений не учитываются (статья 18 ук рф):

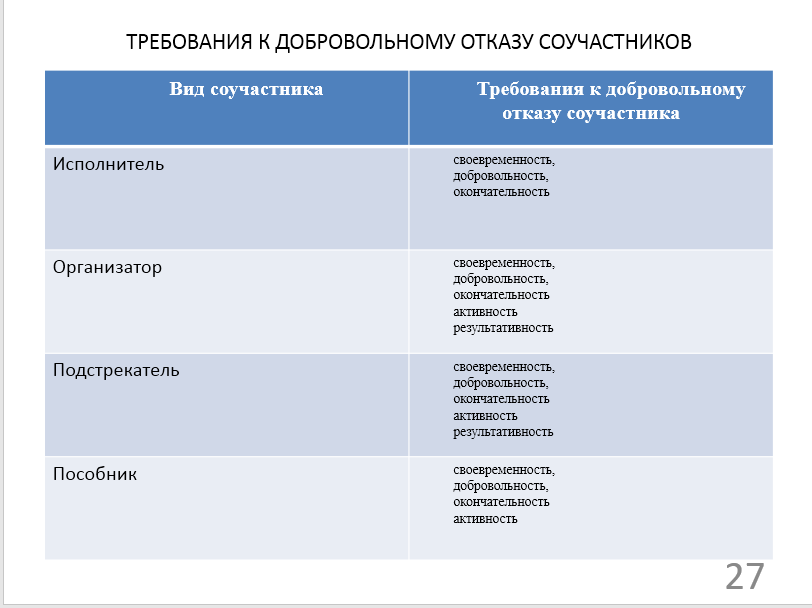

- •51. Понятие, формы и виды соучастия. Уголовная ответственность соучастников. Добровольный отказ соучастников. Понятие и уголовно-правовые последствия эксцесса исполнителя. Виды эксцесса исполнителя.

- •52. Приготовление к преступлению. Деяния, признаваемые приготовлением к преступлению. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению. Квалификация неудачного приготовления к преступлению.

- •53. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, и цели, виды. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.

- •54. Принципы действия уголовного закона в пространстве. Уголовно-правовое понятие территории Российской Федерации. Действие уголовного закона рф по кругу лиц.

- •55. Принципы ук рф.

- •56. Системы наказаний в ук рф. Назначение системы наказаний.

- •57. Специальные правила назначения наказания. Понятие назначения наказания ниже низшего предела. Возможность назначения наказания выше высшего предела.

- •58. Стадии неоконченного преступления. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Отличие неоконченного покушения от оконченного.

- •59. Субъект преступления и лицо, подлежащее уголовной ответственности.

- •60. Судебный штраф и конфискация имущества: уголовно-правовая природа, основания применения.

- •62. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Понятие невменяемости в уголовном праве. Критерии невменяемости.

- •2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

- •64. Уголовная ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. Уголовная ответственность исполнителя при эксцессе исполнителя.

- •65. Уголовно-правовая классификация наказаний, их функции и цели.

- •66. Уголовно-правовая норма, ее элементы. Виды гипотез, диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. ( взят из интернета)

- •67. Уголовно-правовая природа отсрочки отбывания наказания. Виды отсрочек отбывания наказания.

- •Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 ук рф)

- •69. Уголовный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и задачи. Понятие более мягкого уголовного закона.

- •70. Условно-досрочное освобождение от отбывания. Виды наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

- •71. Физическое и психическое принуждение. Понятие психического и физического принуждения. Уголовная ответственность за вред, причиненный при физическом или психическом принуждении.

- •72. Формы соучастия. Отличие соучастия от совиновничества. Уголовная ответственность при посредственном виновничестве.

71. Физическое и психическое принуждение. Понятие психического и физического принуждения. Уголовная ответственность за вред, причиненный при физическом или психическом принуждении.

УК РФ (ч. 1 ст. 40): Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).

«Не могло руководить» значит, что действия совершаются под руководством другого лица.

УК РФ (ч. 2 ст. 40): Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений ст. 39 УК РФ. (крайняя необходимость)

Виды физического и психического принуждения:

1) Физическое принуждение, при котором лицо, совершающее деяние, не может руководить своими действиями (бездействием);

2) Физическое или психическое принуждение, при котором лицо, совершающее деяние, сохраняет возможность руководить своими действиями (бездействием).

Физическое или психическое принуждение не является непреодолимой силой (форс-мажор). Действие непреодолимой силы исключает совершение деяния.

Физическое или психическое принуждение исключает преступность деяния, но не деяние.

Физическое или психическое принуждение исключает преступность (признаваемость преступлением) деяния, совершенного при физическом или психическом принуждении.

Уголовно-правовая природа физического и психического принуждения:

1) непреступное деяние (ст. 40);

2) признак объективной стороны состава преступления (ст. 120, 141, 142, 144, 151, 179 и др.) ;

3) обстоятельство, смягчающее наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61);

4) обстоятельство, отягчающее наказание (п. «к» ч. 1 ст. 63).

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений ст. 39 УК РФ.

Основанием уголовной ответственности является лишь волевое поведение человека, когда он свободен в выборе принимаемых решений. Лицо, причинившее вред охраняемым законом интересам, не могло руководить своими действиями (бездействием), отсутствует деяние в уголовно-правовом смысле как элемент объективной стороны состава преступления.

Физическое или психическое принуждение, не создававшее состояние крайней необходимости, под влиянием которого лицо совершило преступление, рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК), и не исключает уголовной ответственности принуждаемого лица.

72. Формы соучастия. Отличие соучастия от совиновничества. Уголовная ответственность при посредственном виновничестве.

Соучастие (soocii in crimine) - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).

Виды соучастников (ст. 33 УК РФ)

Исполнитель (соисполнители)

Подстрекатель (подстрекатели)

Пособник (пособники)

Организатор (организаторы)

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.

За эксцесс исполнителя другие соучастники уголовной ответственности не несут.

1) количественный эксцесс исполнителя;

2) качественный эксцесс исполнителя.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Классификация соучастников:

1) соучастники, непосредственно совершающие умышленное преступление своими действиями (бездействием);

2) соучастники, участвующие в совершении преступления исполнителем, но непосредественно преступления не совершающие.

Совиновничеством (sicii criminis ) признается умышленное совместное непосредственное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.

Каждый совиновник несет уголовную ответственность на общих основаниях за преступление, совершенное им совместно с другими совиновниками без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Виды совиновничества:

Группа лиц (без предварительного сговора).

Группа лиц по предварительному сговору.

Организованная группа.

Преступное сообщество (преступная организация).

Уголовная ответственность совиновников устанавливается ч. 2 ст. 34 УК РФ.

Совиновники отвечают по статье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Посредственное виновничество

Посредственное виновничество предусмотрено ч. 2 ст. 33 УК РФ.

Посредственное виновничество не образует соучастие.

Посредственным виновничеством признается совершение преступления посредством использования:

лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ)

лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу невменяемости (ст. 21 УК РФ);

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, указанных УК РФ.

(п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" от 14 февраля 2000 года №7).