Схемотехника 2 лаба

.docxМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиотехнических систем (РТС)

Исследование каскада на биполярном транзисторе на переменном токе (средние и нижние частоты)

Отчёт по лабораторной работе

по дисциплине «Схемотехника»

Выполнили:

Студент гр. 122-1

_________ Е.И. Гуляев

_________ Г.М. Дударев

«__» ___________ 2024 г.

Проверил:

Доцент каф. РТС

________ _________ Л.И. Шарыгина

«__» ___________ 2024 г.

Томск 2024

Введение

Цель работы: исследование влияния изменения параметров реостатного каскада на биполярном транзисторе на его коэффициент усиления, частотные и фазовые характеристики в области нижних частот.

Исследование каскада на биполярном транзисторе на переменном токе включает измерение коэффициента усиления, исследование частотной и фазовой характеристик и определение по ним нижней граничной частоты на заданном уровне. Дополнительный эксперимент включает исследование искажений прямоугольных импульсов и установление связи между этими искажениями и формой частотной характеристики.

Что тут писать?

В этом разделе представляют цель работы, область исследования и (или) область применения разрабатываемого объекта, их научное, техническое значение и экономическую целесообразность, а также оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

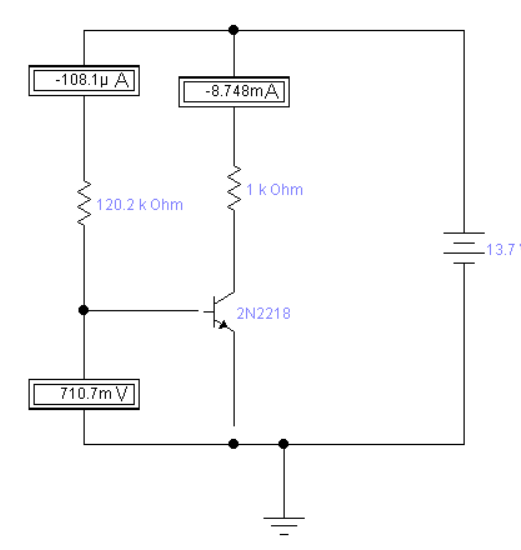

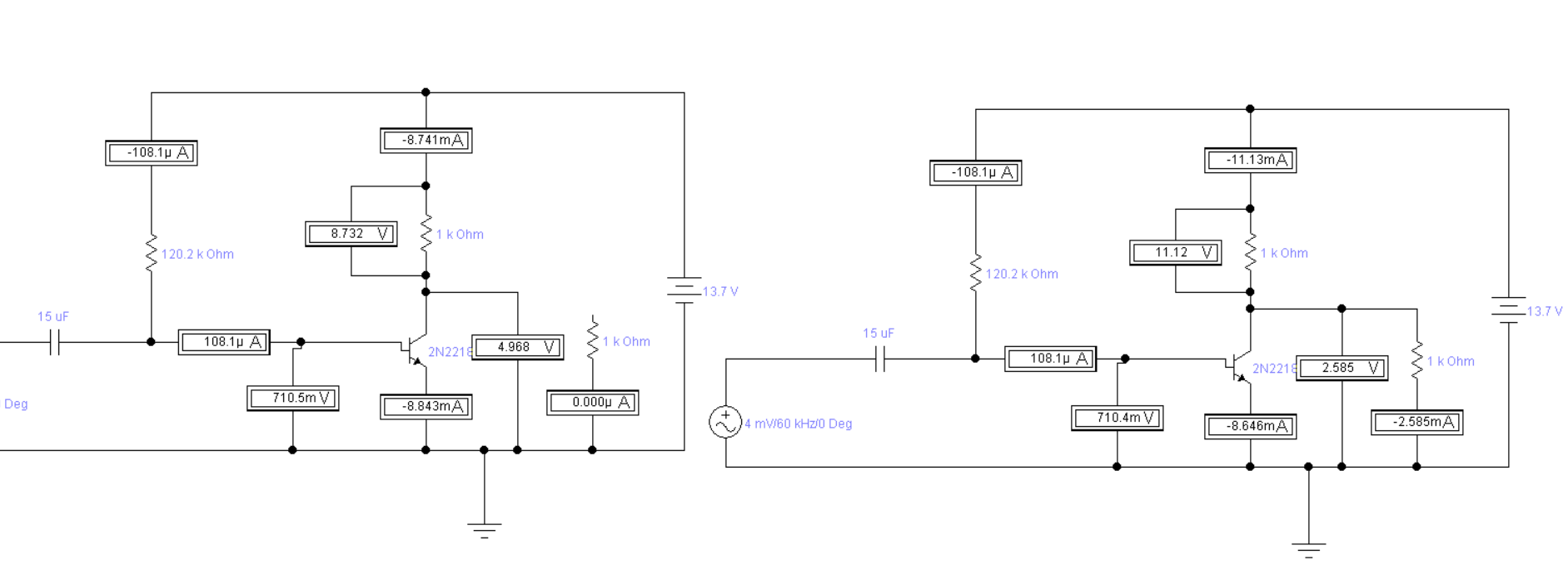

Сначала была собрана схема, которая исследовалась в лабораторной работе № 1 (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Схема с предыдущей работы

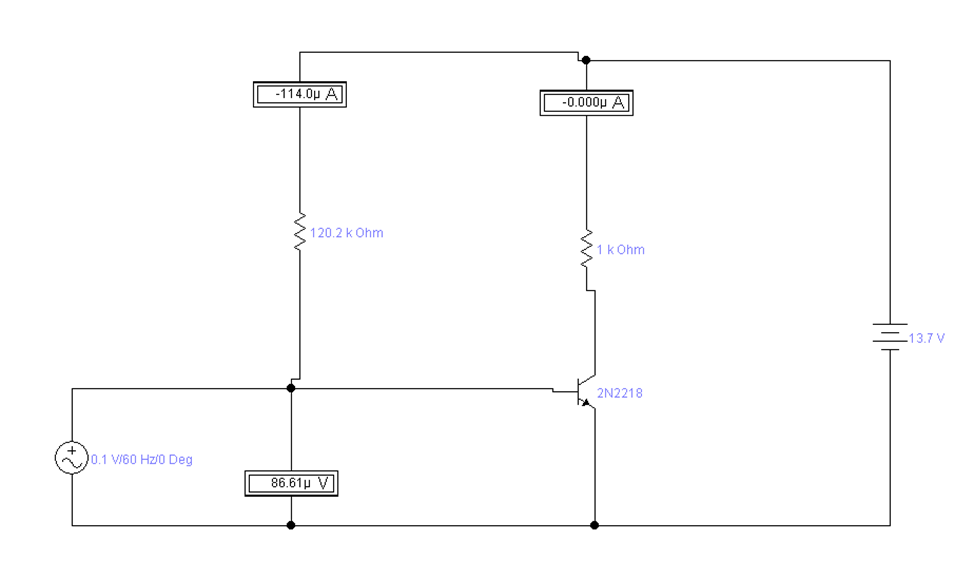

Ко входу был подключен генератор переменного напряжения, после чего ток коллектора уменьшился до нулевого значения.

Схема с подключенным генератором и номиналами, рассчитанными в предыдущей работе, представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Схема с подключенным генератором

Если рассмотреть контур E-Rб-Rбэ||Rc и учесть, что сопротивление генератора равно нулю, то можно заметить, что все напряжение упадет на резисторе Rб, так как сопротивление источника равняется нулю. Поскольку параллельно с источником включен переход база-эмиттер транзистора, на нем оказывается практически нулевое напряжение, следовательно, транзистор находится в закрытом состоянии и именно поэтому ток коллектора отсутствует.

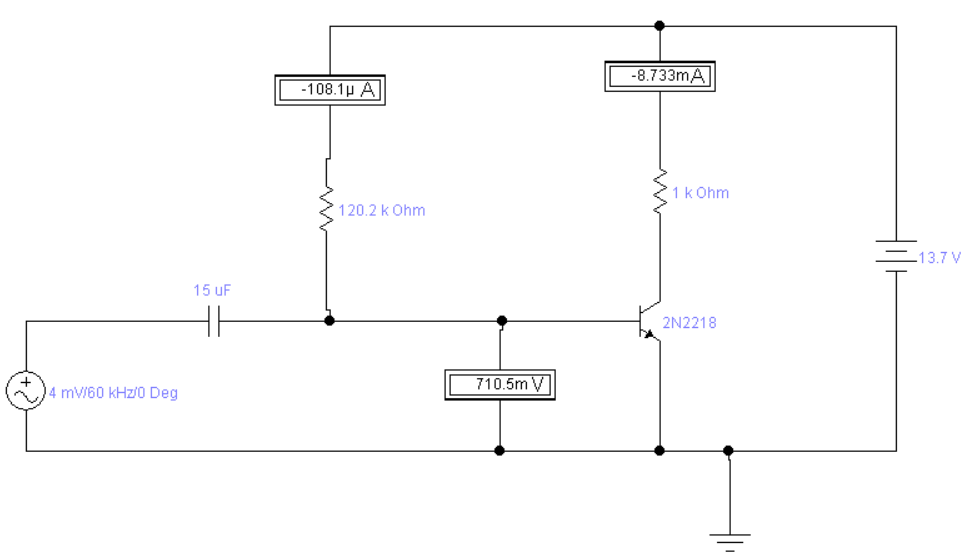

Затем между генератором и базой транзистора был включен разделительный конденсатор емкостью 15 мкФ и получен результат, представленный на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Схема с добавленным разделительным конденсатором

Из рисунка 1.3 видно, что ток покоя коллектора появился.

В случае, когда конденсатор отсутствовал, напряжение на переходе база-эмиттер было крайне мало (микровольты), вследствие чего транзистор был закрыт и ток покоя коллектора отсутствовал.

При

подключении между источником переменного

напряжения и базой транзистора

разделительного конденсатора режим

возвращается в то же состояние, какое

было без подключения источника, поскольку

постоянное напряжение на переходе

эмиттер-база в этом случае не связано

с входным генератором (постоянный ток

больше не протекает через генератор) и

определяется только источником питания

и сопротивлением в цепи базы

.

.

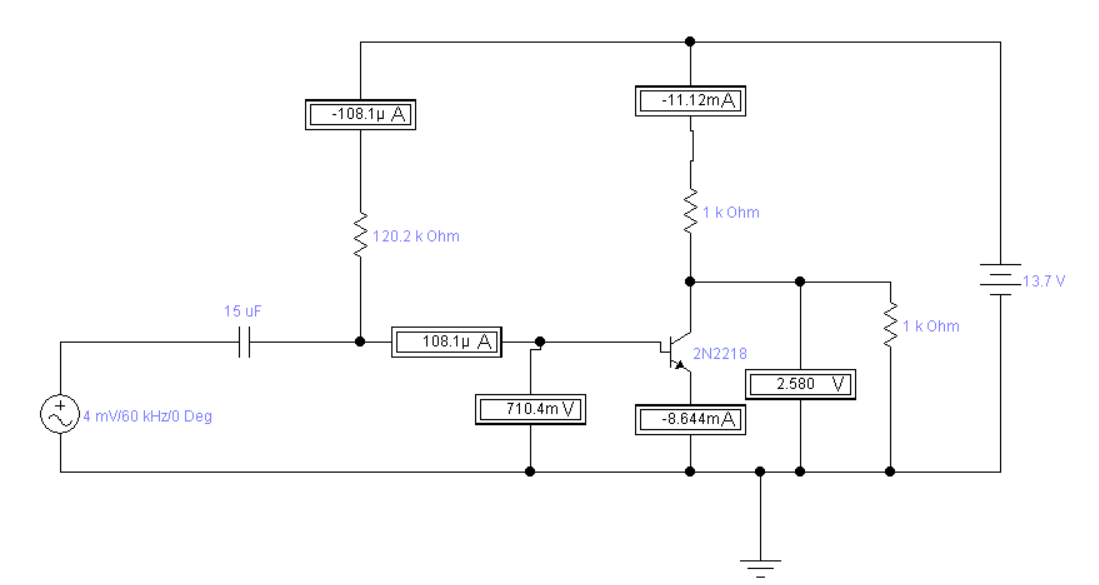

Затем в схему была подключена нагрузка, результат представлен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 - Схема с добавленной нагрузкой

Можно

заметить, что ток покоя коллектора

повысился, так как появился новый путь

для протекания тока (через

на

на

),

вследствие чего показания амперметра

повысились.

),

вследствие чего показания амперметра

повысились.

Однако напряжения на резисторах и неодинаковы, так как ток, протекающий через делится между транзистором и нагрузкой. Напряжения на резисторе коллектора и нагрузке перераспределяются, что видно на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Сравнение схем с нагрузкой и без нагрузки

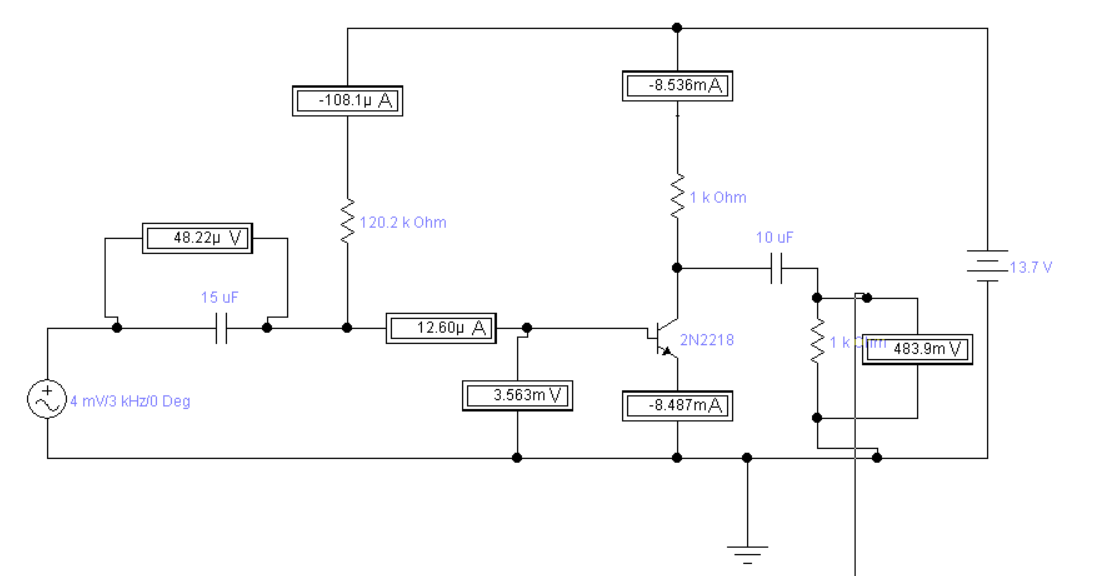

Затем между выходом и нагрузкой был включен конденсатор емкостью 10 мкФ, был получен результат, представленный на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Схема включения конденсатора

С подключением разделительной ёмкости Ср2 ток коллектора уменьшается до значения, представленного на схеме 1.3, так как при подключении разделительной емкости постоянный ток источника питания больше не проходит через нагрузку.

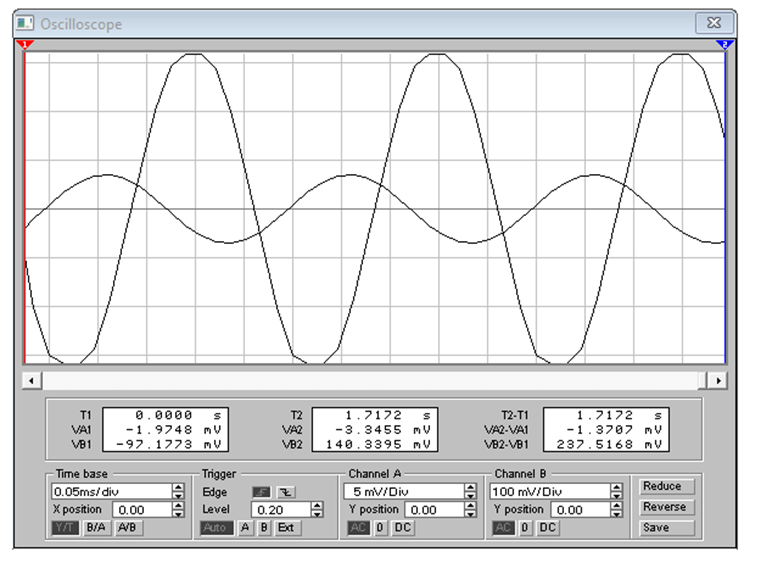

Затем к входу и выходу схемы был подключен осциллограф, была установлена частота генератора 4 кГц и амплитуда 2.5 мВ.

Результат представлен на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Схема с подключенным осциллографом и осциллограмма

Из рисунка видно, что выходное и входное напряжения противофазны.

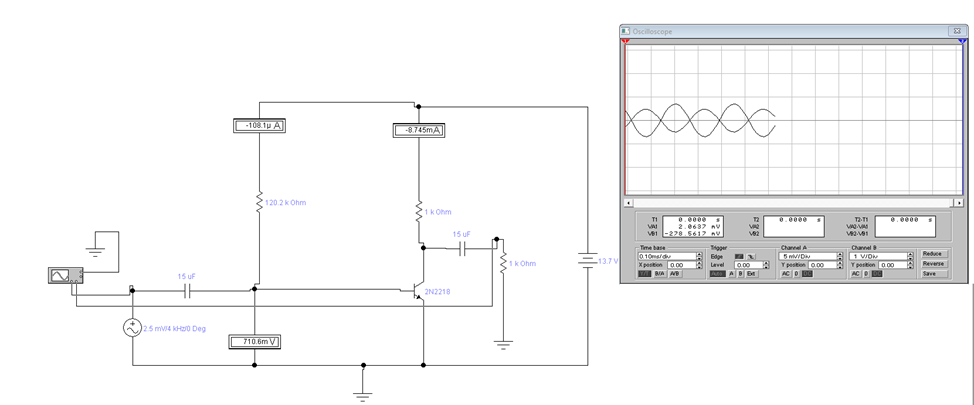

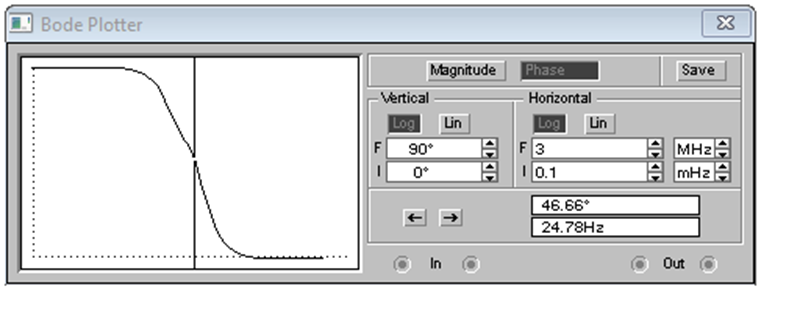

Затем был подключен плоттер и сняты АЧХ и ФЧХ, представленные на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 - АЧХ и ФЧХ схемы

После чего был измерен фазовый сдвиг выходного напряжения по отношению к входному на частоте сигнала генератора. Результат представлен на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 - Фазовый сдвиг на частоте генератора

Из рисунка видно, что фазовый сдвиг на частоте генератора составляет 0,6 градуса.

Затем емкость обоих разделительных конденсаторов была уменьшена в 100 раз и с помощью осциллографа был зафиксирован появившийся положительный фазовый сдвиг, отличный от первоначального. Результат представлен на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 - Осциллограммы входного и выходного сигналов

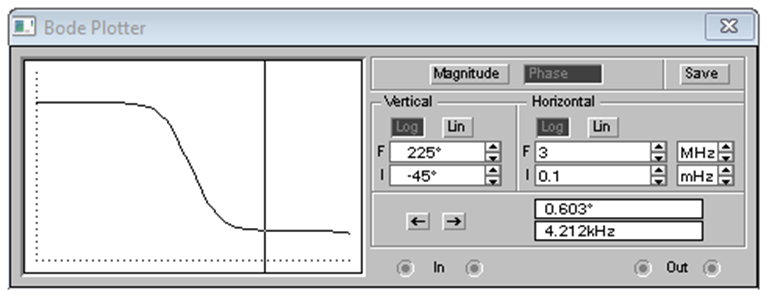

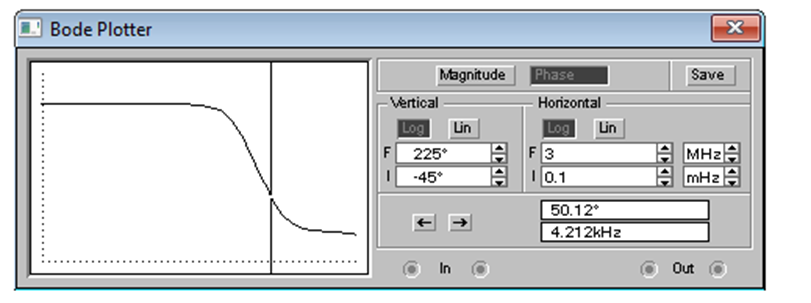

Для того, чтобы проверить, положительным ли является фазовый сдвиг, он был измерен с помощью плоттера. Результат измерений представлен на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 - ФЧХ после уменьшения разделительных емкостей

Как видно из рисунка 1.11, фазовый сдвиг является положительным и составляет 50,12 градуса.

Для

того, чтобы объяснить явление изменения

амплитуды понадобится

следующая формула для нижней граничной частоты:

Как можно заметить, Ср1 вместе с переходом база-эмиттер транзистора образуют RC-цепь, являющуюся фильтром верхних частот. Точно также конденсатор Cp2 вместе с Rн образует точно такой же фильтр.

При уменьшении емкости увеличивается нижняя граничная частота. Так как рабочая частота сигнала находится близко к этой границе, амплитуда сигнала ослабляется. Чем меньше разделительная ёмкость, тем сильнее срезаются низкие частоты, и выходной сигнал становится слабее.

Затем

была установлена емкость разделительного

конденсатора на входе

.

.

После

чего был рассчитан

,

для того, чтобы нижняя граничная частота

выходной цепи была равна 100 Гц.

,

для того, чтобы нижняя граничная частота

выходной цепи была равна 100 Гц.

.

.

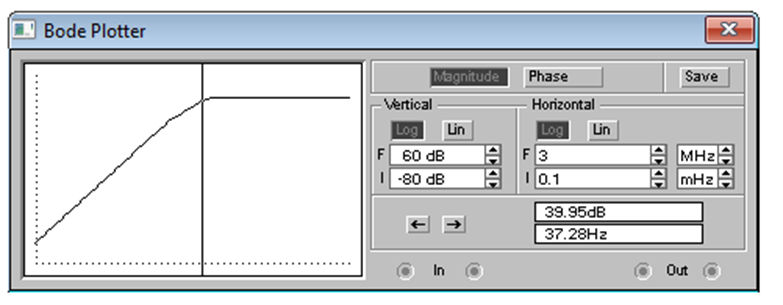

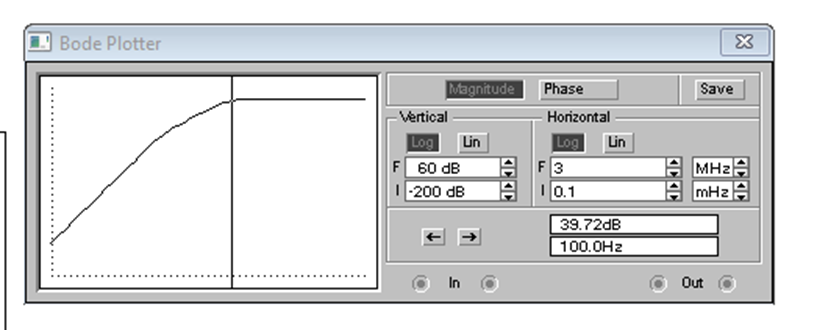

Затем, вторая емкость была заменена на рассчитанную, после чего граничная частота была проверена экспериментально с помощью плоттера.

Окно плоттера показано на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - Окно плоттера

Затем для нескольких значений был рассчитан коэффициент усиления, получена нижняя граничная частота и фазовый сдвиг на этой частоте. Результаты измерений были занесены в таблицу 1.1.

Коэффициент усиления был рассчитан по формуле:

Снятые характеристики были занесены в таблицу 1.1. Условия измерения Uк = 5 В.

Таблица

1.1. Статические характеристики

транзистора

Условие:

, Ом |

10000 |

5000 |

2000 |

1000 |

500 |

200 |

100 |

|

518 |

477 |

386 |

294 |

198 |

100 |

55 |

K, раз |

259 |

238 |

199 |

147 |

99 |

50 |

27 |

fн, Гц |

19,52 |

36 |

64,5 |

100 |

129 |

188 |

195 |

|

45 |

44 |

47 |

46 |

47 |

43 |

46 |

Из данных таблицы 1.1 видно, что фазовый сдвиг значительно не изменяется, несмотря на изменение сопротивления нагрузки.

Формула

для нижней граничной частоты выглядит

следующим образом:

Формула для фазового сдвига имеет вид:

Если в формулу для фазового сдвига подставить нижнюю граничную частоту, то получится:

Отсюда видно, что вблизи граничной частоты практически исключается влияние постоянной времени, значение фазы будет стремиться к 45 градусам. Так как в ходе эксперимента фаза измерялась на уровне 0.7, то есть как раз вблизи граничной частоты, поэтому фаза значительно не изменялась.

Затем был построен график зависимости коэффициента усиления от , представленный на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 - Зависимость коэффициента усиления от

После чего была построена зависимость граничной частоты от , представленная на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Зависимость граничной частоты от

После чего эксперимент был повторен при постоянном сопротивлении нагрузки и изменяющимся Rk.

Однако для этого необходимо произвести расчеты напряжения питания и сопротивления базы, которые предназначены для того, чтобы сохранялся режим работы транзистора. Расчеты велись по следующим формулам:

Результаты расчетов и измерений представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Влиянием изменения сопротивления в цепи коллектора Условие:

|

10Rн |

5Rн |

2Rн |

Rн |

0,5Rн |

0,2Rн |

0,1Rн |

, мВ |

517 |

441 |

355 |

293 |

197 |

100 |

54 |

|

46,32 |

45 |

43,7 |

41,4 |

38 |

32 |

26,7 |

fн, Гц |

31,5 |

40 |

72,5 |

100 |

117 |

166 |

189 |

|

44,7 |

47,5 |

45,5 |

46,1 |

49,3 |

45 |

44,2 |

E, В |

92,5 |

48,75 |

22,5 |

23,75 |

9,375 |

6,75 |

5,875 |

|

855 |

447 |

203 |

121 |

80,7 |

56,3 |

48 |

Тут

также можно заметить, что фаза изменяется

незначительно. Объяснить это можно

следующим образом:

Затем были построены графики с зависимостями, аналогичными предыдущим.

Зависимости представлены на рисунках 1.15 и 1.16:

Рисунок 1.15 - Зависимость коэффициента усиления от

Рисунок 1.16 - Зависимость нижней граничной частоты от

Затем

было исследовано влияние изменения

емкости разделительных конденсаторов

на входе и выходе на полосу пропускания

каскада. Сначала было исследовано

влияние емкости

,

для этого емкость

была установлена равной 1 мФ. Снятые

данные были занесены в таблицу 1.3.

,

для этого емкость

была установлена равной 1 мФ. Снятые

данные были занесены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 - Влияние емкости

Условия:

|

20 мкФ |

10 мкФ |

5 мкФ |

1 мкФ |

0,5 мкФ |

0,2 мкФ |

|

24,7 |

50,7 |

100 |

464 |

1000 |

2600 |

fi0, Град. |

45 |

44,2 |

44,4 |

46,5 |

44,3 |

43,2 |

Затем был построен график зависимости от , представленный на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 - Зависимость нижней граничной частоты от емкости

После чего было проведен аналогичный эксперимент для емкости :

Таблица 1.4 - Влияние емкости

Условия:

|

20 мкФ |

10 мкФ |

5 мкФ |

1 мкФ |

0,5 мкФ |

0,2 мкФ |

, Гц |

4,1 |

8,4 |

16,6 |

117 |

166,8 |

435,5 |

fi0, Град. |

52 |

47,8 |

46,4 |

35,7 |

44,8 |

47,7 |

Здесь фаза не изменяется по аналогичным причинам, описанным ранее.

Затем был построен график зависимости от , представленный на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 - Зависимость нижней граничной частоты от емкости

Что тут писать?

Содержание основной части работы должно отвечать заданию (ТЗ) и требованиям.

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы.

Основная часть должна содержать: выбор направления исследования, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения работы; процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики; обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

Предлагаю для данной курсовой работы разделить основную часть на две: теоретическая и практическая часть.

Заключение

В результате работы было проведено исследование влияния изменения параметров реостатного каскада на биполярном транзисторе (таких как сопротивление нагрузки, сопротивление в цепи коллектора, а также наличие и значения разделительных емкостей на входе и выходе каскада) на его характеристики на переменном токе.

,

мВ

,

мВ

,

дБ

,

дБ ,

град.

,

град. ,

кОм

,

кОм ,

Гц

,

Гц