5 курс / Госпитальная терапия / Осенний семестр / Ответы Экзамен Раздел «Диф.диагностика эндокринной патологии»

.pdf

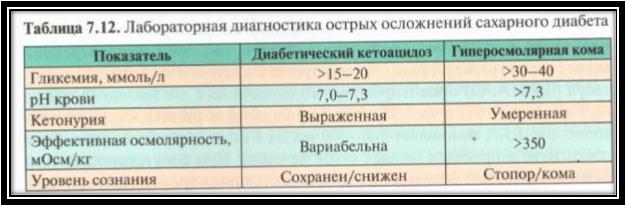

По тяжести выделяют легкую, умеренную и тяжелую степени ДКА. При легкой степени нарушения сознания – нет, pH <7,3. При умеренной – нет или сонливость, pH <7,2. При тяжелой – сопор или кома, pH <7,1.

Диагностика:

-ОАК: Лейкоцитоз: < 15*10^9 – стрессовый, > 25*10^9 – инфекция;

-ОАМ: Глюкозурия, кетонурия, протеинурия (непостоянно);

-БАК: Гипергликемия, гиперкетонемия. Повышение креатинина (непостоянно; чаще указывает на транзиторную «преренальную» почечную недостаточность, вызванную гиповолемией). Транзиторное повышение АЛТ, АСТ, КФК (протеолиз),Na+ чаще нормальный, реже снижен или повышен, К+ чаще нормальный, реже снижен.

-КЩС: Декомпенсированный метаболический ацидоз (рН ≤ 7,3).

Вдомашних условиях пациенты могут использовать тест полоски на определение уровня кетонов в моче при ухудшении самочувствия, что позволит оказать медицинскую помощь на более ранних этапах развития ДКА. Родителям и близким же стоит обращать внимание на запах ацетона изо рта и самочувствие (степень сознания) ребенка.

Неотложная помощь на догоспитальном и госпитальном этапах:

Лечение ДКА включает: регидратацию, введение инсулина и его аналогов, устранение электролитных нарушений, борьбу с ацидозом, общие мероприятия, лечение состояний, вызвавших ДКА.

Догоспитальный этап:

При минимальных признаках дегидратации (отсутствия выраженных изменений со стороны электролитов крови) назначают обильное питье и подкожное введение инсулина до нормализации гликемии.

Госпитальный этап:

При дегидратации более 5%, тошноте и рвоте, глубоком дыхании, но без потери сознания назначают регидратацию: 0,9% раствором NaCl из расчета 1 литр в час до исчезновения симптомов обезвоживания, к раствору добавляют КCI из расчета 40 ммоль на литр жидкости до нормализации электролитных нарушений. Проводится мониторирование ЭКГ до нормализации Т-волн, контроль АД.

При нарушении сознания (любая форма) – сразу госпитализируем в ОРИТ.

Цели лечения состоят в коррекции обезвоживания, ацидоза и кетоза, постепенного восстановления гиперосмоляльности и гликемии до близкого к нормальному уровню, мониторинге и лечении осложнений ДКА, а также в выявлении и лечении сопутствующей патологии. Не рекомендуется введение натрия бикарбоната.

Дифференциальный диагноз коматозных состояний:

ДКА необходимо дифференцировать, в первую очередь, с апоплектической, алкогольной, гиперосмолярной, гипогликемическими комами и различными отравлениями. Явления кетоацидоза могут наблюдаться также при длительном голодании, алкогольной интоксикации, заболеваниях желудка, печени и кишечника.

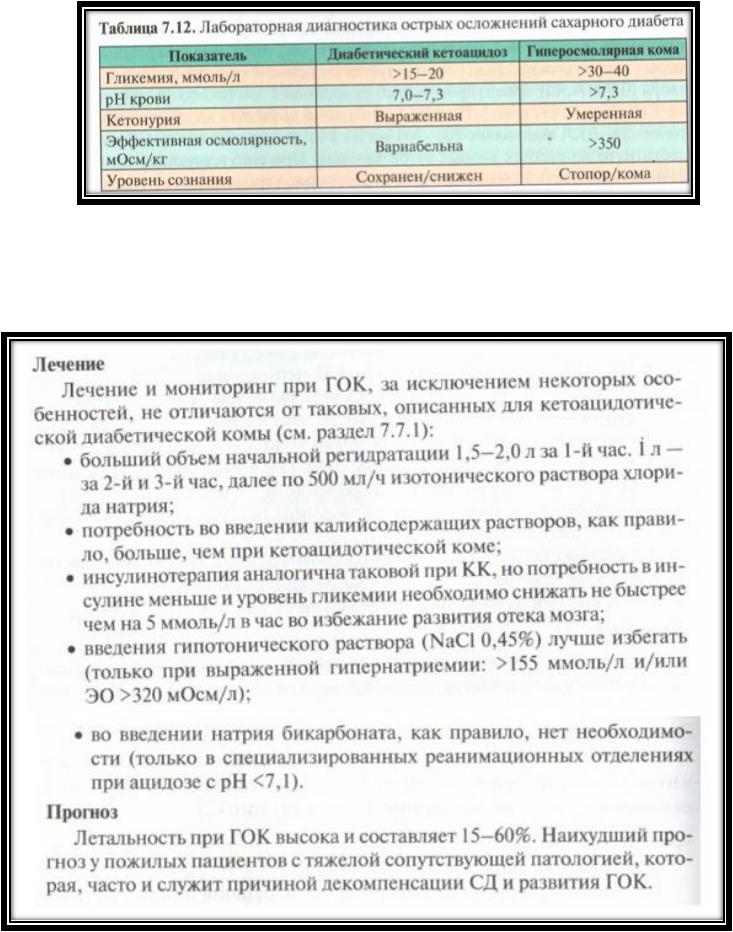

10. Острые осложнения сахарного диабета. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС).

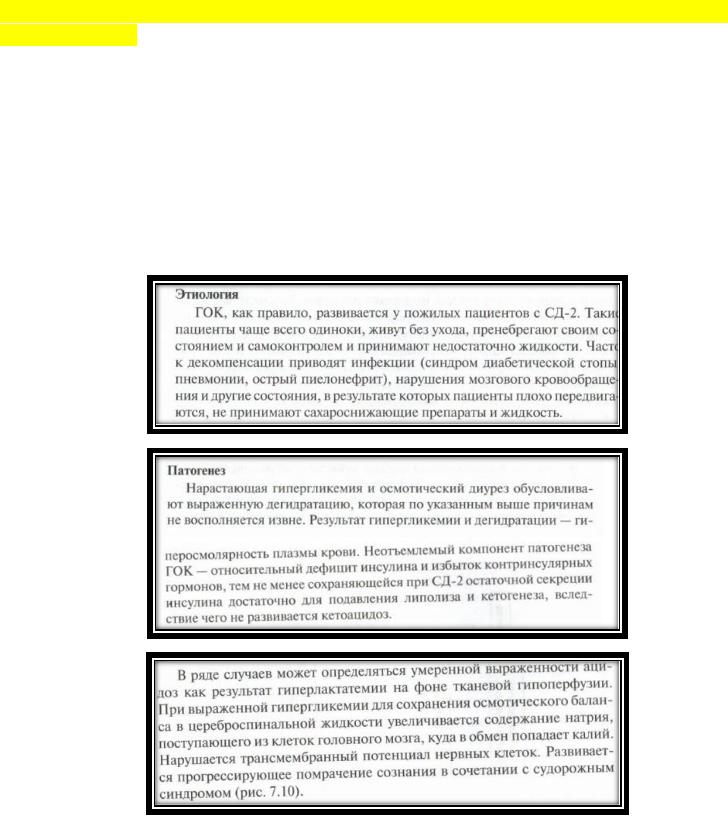

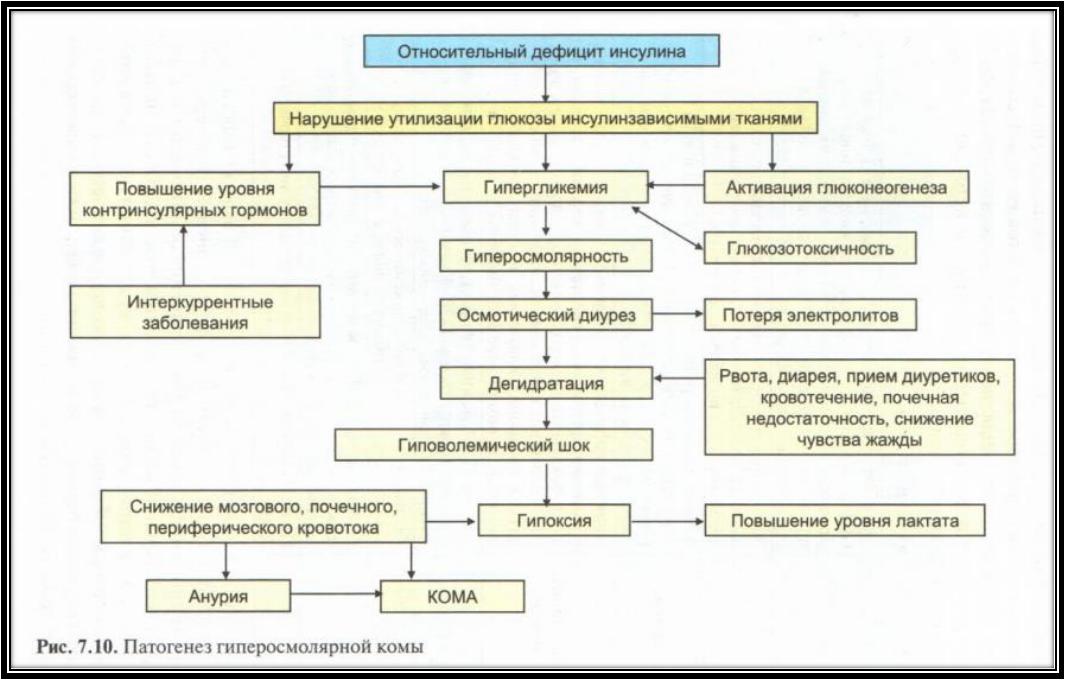

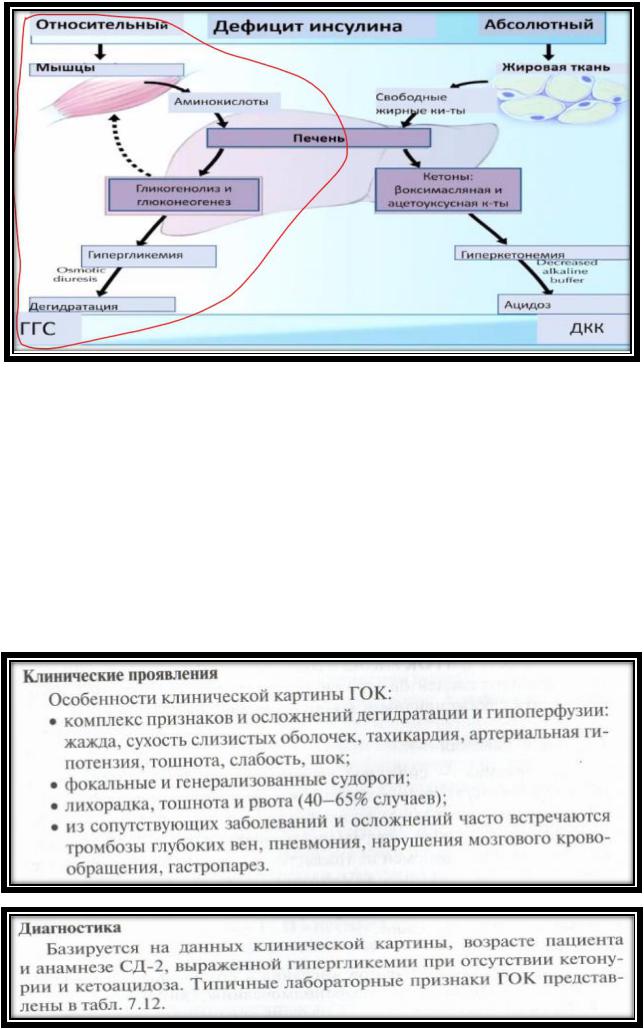

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) – острая декомпенсация СД, с резко выраженной гипергликемией (как правило, уровень глюкозы плазмы > 35 ммоль/л), высокой осмолярностью плазмы и резко выраженной дегидратацией, при отсутствии кетоза и ацидоза.

Обычно у пожилых пациентов с СД 2 типа и несет более высокую смертность, чем ДКА. В 90% случаев возникает на фоне ОПН и ХПН.

Основная причина: выраженная относительная инсулиновая недостаточность + резкая дегидратация.

Клиническая картина: выраженная полиурия (впоследствии часто олиго- и анурия), выраженная жажда (у пожилых может отсутствовать), слабость, головные боли; выраженные симптомы дегидратации и гиповолемии: сниженный тургор кожи, мягкость глазных яблок при пальпации, тахикардия, позднее – артериальная гипотензия, затем нарастание недостаточности кровообращения, вплоть до коллапса и гиповолемического шока; сонливость, сопор и кома. Запаха ацетона и дыхания Куссмауля нет.

Особенность клиники ГГС – полиморфная неврологическая симптоматика: (судороги, дизартрия, двусторонний спонтанный нистагм, гиперили гипотонус мышц, парезы и параличи; гемианопсия, вестибулярные нарушения и др.), которая не укладывается в какой-либо четкий синдром, изменчива и исчезает при нормализации осмолярности.

Крайне важен дифференциальный диагноз с отеком мозга во избежание ОШИБОЧНОГО назначения мочегонных ВМЕСТО РЕГИДРАТАЦИИ.

Лечение: восстановление электролитного баланса, выявление и лечение заболеваний, спровоцировавших ГГС, и его осложнений.

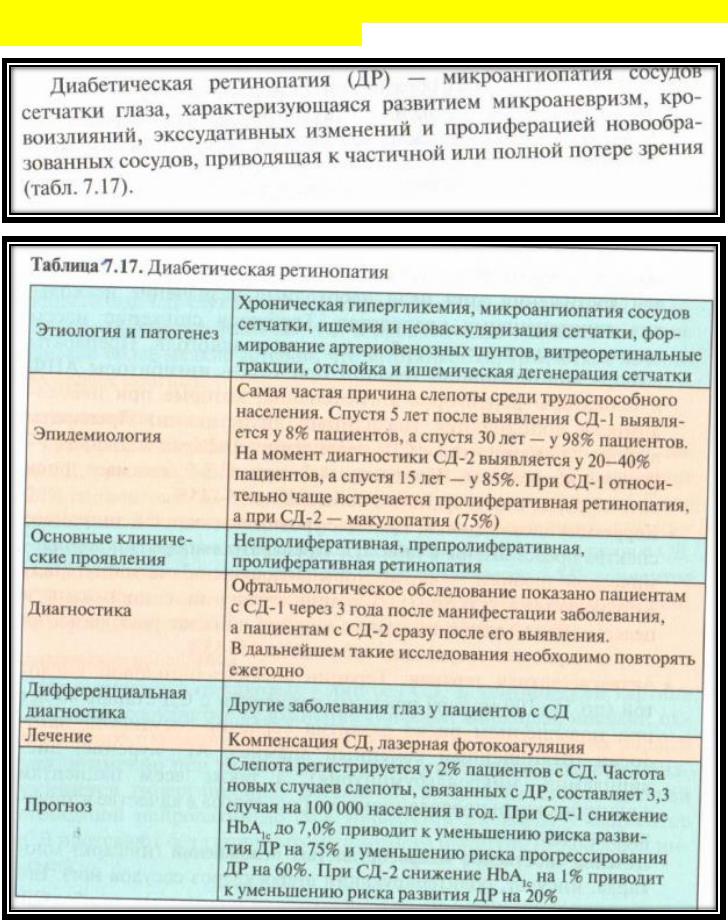

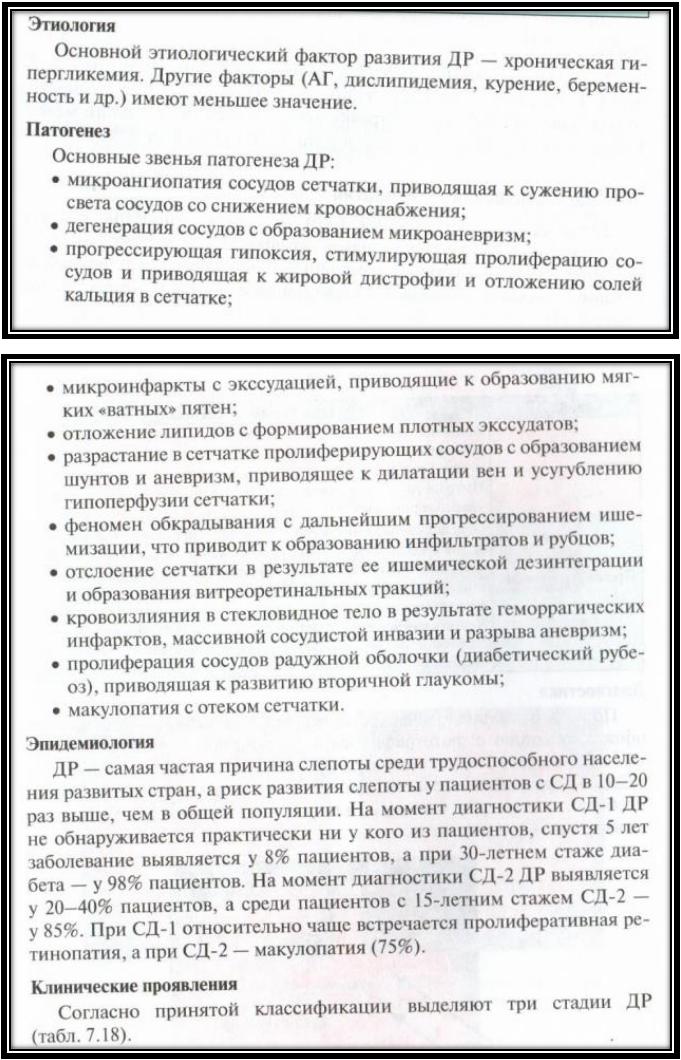

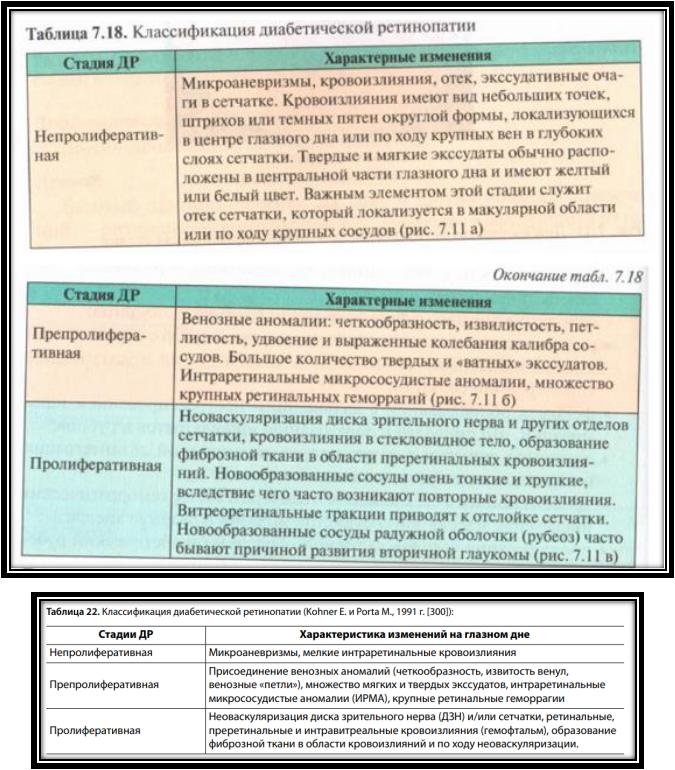

11. Диабетические микроангиопатии. Диабетическая ретинопатия: определение, классификация, патогенез, клиника, лечение.

Возможно отсутствие жалоб в течение продолжительного времени, несмотря на прогрессирование заболевания. Пациенты с ДР могут жаловаться на снижение остроты зрения, плавающие помутнения. При ДМО пациенты отмечают искажения предметов (метаморфопсии), «пятно» перед взором, снижение остроты зрения. При осложнениях пролиферативной ДР (преретинальных и интравитреальных кровоизлияниях) пациенты могут жаловаться на снижение зрения, «пятно», «сетку» перед глазами, при отслойке сетчатки – на снижение зрения и появление «завесы» в поле зрения. Из общего анамнеза важно уточнить длительность СД и степень контроля заболевания (уровень глюкозы крови, HbA1c), наличие АГ, показатели липидного обмена, наличие макрососудистых или иных микрососудистых осложнений СД.

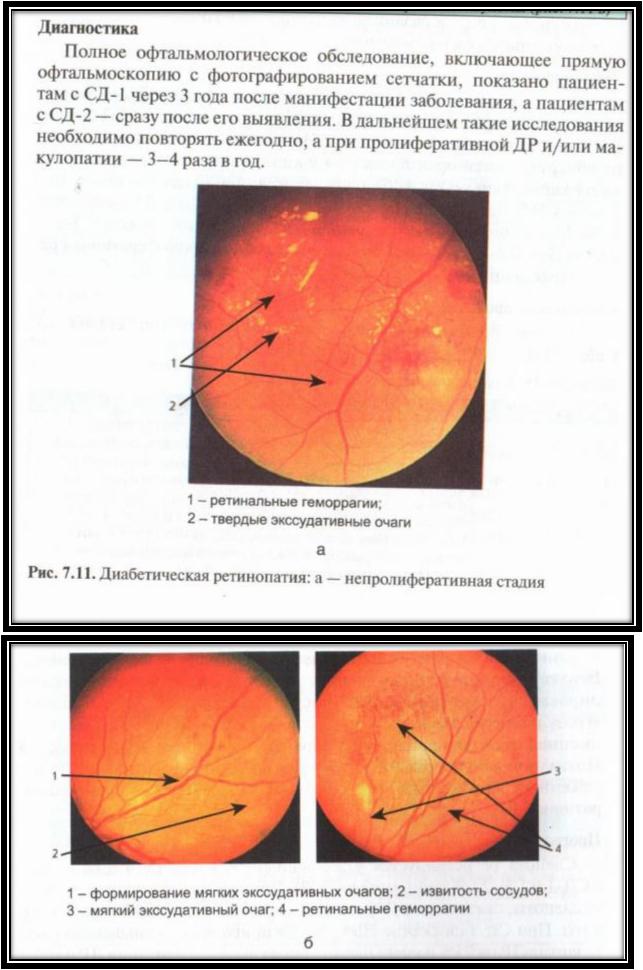

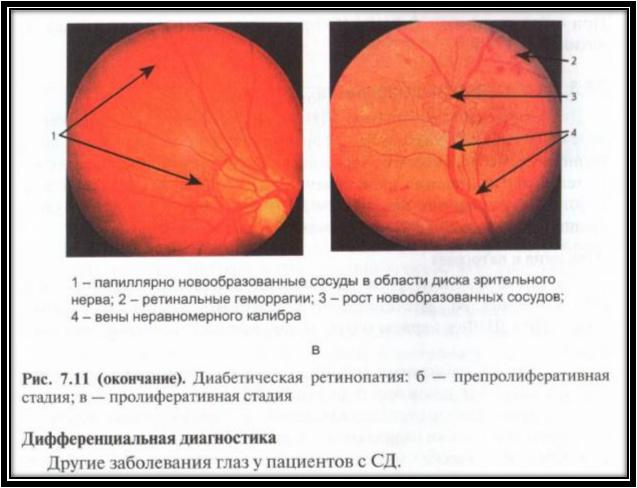

Диагностика:

• Рекомендуется консультация врача-офтальмолога, включающая визиометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, биомикроскопию глазного дна под мидриазом, офтальмотонометрию всем пациентам с СД 2 в момент постановки диагноза СД для своевременной диагностики ДР и ДМО.

Около 20% пациентов с СД 2 имеют признаки ДР в момент постановки диагноза СД. В связи с особенностью заболевания, отсутствием острого начала, СД 2 в течение нескольких лет может оставаться недиагностированным, что значительно увеличивает риск ДР. В связи с этим пациенты должны быть полноценно осмотрены офтальмологом сразу в момент постановки диагноза СД.

• Рекомендуется проводить осмотр врача-офтальмолога не реже 1 раза в год всем пациентам с СД 2 даже при отсутствии признаков ДР с целью своевременной диагностики ДР и ДМО.

Скрининговые, ежегодные осмотры ВСЕХ пациентов с СД имеют принципиально важное значение для своевременной идентификации лиц с риском развития тяжелой ДР, предотвращения ее прогрессирования и утраты зрения. Возможно отсутствие жалоб в течение продолжительного времени, даже при наличии пролиферативной ДР и ДМО.

• Рекомендуется срочно направлять на консультацию к врачу-офтальмологу – специалисту по ДР пациентов с СД 2 при наличии признаков ДМО, препролиферативной и пролиферативной ДР для дополнительного обследования и своевременного лечения.