5 курс / Госпитальная терапия / Осенний семестр / Ответы Экзамен Раздел «Диф.диагностика эндокринной патологии»

.pdfРаздел «Диф.диагностика эндокринной патологии»

1. Виды нарушений углеводного обмена. Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена.

2. Понятие о гликированном гемоглобине. Алгоритм подбора индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина.

3. Сахарный диабет. Определение. Классификация. Критерии при постановке диагноза сахарный диабет. Пероральный глюкозотолерантный тест, показания к проведению, правила проведения, интерпретация результатов теста.

4. Сахарный диабет 1 типа. Этиология. Патогенез. Клиника.

5. Сахарный диабет 1 типа. Диагностика. Ведение пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Виды инсулинотерапии. Принципы инсулинотерапии.

6. Сахарный диабет 2 типа. Этиология. Патогенез. Клиника.

7. Сахарный диабет 2 типа. Диагностика. Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Общие принципы начала и интенсификация сахароснижающей терапии.

8. Сахарный диабет 2 типа. Группы сахароснижающих препаратов, механизм их действия, противопоказания. Стратификация лечебной тактики в зависимости от уровня гликированного гемоглобина.

9. Острые осложнения сахарного диабета. Диабетический кетоацидоз (ДКА, диабетическая кетоацидотическая кома).

10. Острые осложнения сахарного диабета. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС).

11. Диабетические микроангиопатии. Диабетическая ретинопатия: определение, классификация, патогенез, клиника, лечение.

12. Диабетические микроангиопатии. Диабетическая нефропатия: определение, классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

13. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете.

14. Диабетическая нейропатия: определение, классификация, патогенез, клиника, лечение.

15. Острые осложнения сахарного диабета. Гипогликемия и гипогликемическая кома. Этиология. Клиника. Патогенез. Диагностика. Профилактика.

16. Гестационный сахарный диабет. определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

17. Лабораторные исследования функции щитовидной железы. Инструментальные методы исследования щитовидной железы. Диф.диагностика узловых образований щитовидной железы.

18. Синдром гипотиреоза. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.

19. Аутоиммунный тиреоидит. Определение. Клиника. Диагностика. Лечение.

20. Синдром тиреотоксикоза. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.

21. Диффузный токсический зоб (Базедова б-нь = б-нь Грейвса). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

22. Функциональная автономия щитовидной железы. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

23. Йоддефицитные заболевания. Нарушения психического и физического развития, связанные с дефицитом йода. Меры профилактики и их социальная значимость.

24. Гипотиреоидная кома определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

25. Гипопаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

26. Первичный гиперпаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

27. Вторичный и третичный гиперпаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

28. Остеопороз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

29. Синдром Иценко-Кушинга. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 30. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 31. АКТГ-эктопия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

32. Экзогенный гиперкортицизм и псевдокушингоидные стостояния. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

33. Острая надпочечниковая недостаточность определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

34. Хроническая надпочечниковая недостаточность определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

35. Феохромоцитома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

1. Виды нарушений углеводного обмена. Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена.

Все патологические состояния, связанные с обменом углеводов, можно разделить на две большие группы: гипергликемию (повышение уровня глюкозы крови) и гипогликемию (ее понижение):

ГИПОГЛИКЕМИЯ – типовая форма патологии углеводного обмена (или состояние), характеризующееся снижением содержания глюкозы в венозной плазме крови натощак < 3,9 ммоль/л по венозной плазме (< 3,3 ммоль/л по цельной крови). Её можно разделить на 2 вида: легкую (не требуется помощь другого лица для её купирования) и тяжелую (помощь другого лица требуется).

Основная причина: избыток инсулина в организме по отношению к поступлению углеводов извне (с пищей) или из эндогенных источников (продукция глюкозы печенью), а также при ускоренной утилизации углеводов (например, мышечная работа).

Провоцирующие факторы:

• Непосредственно связанные с медикаментозной сахароснижающей терапией:

–передозировка инсулина, препаратов сульфонилмочевины или глинидов: ошибка больного, ошибка функции инсулиновой шприц-ручки, глюкометра, намеренная передозировка; ошибка врача (слишком низкий целевой уровень гликемии, слишком высокие дозы);

–изменение фармакокинетики инсулина или ПССП: смена препарата, почечная и печеночная недостаточность, высокий титр антител к инсулину, неправильная техника инъекций, лекарственные взаимодействия препаратов сульфонилмочевины;

–повышение чувствительности к инсулину: длительная физическая нагрузка, ранний послеродовой период, надпочечниковая или гипофизарная недостаточность.

•Питание: пропуск приема или недостаточное количество ХЕ, алкоголь, ограничение питания для снижения массы тела (без соответствующего уменьшения дозы сахароснижающих препаратов); замедление опорожнения желудка (при автономной нейропатии), рвота, синдром мальабсорбции.

•Беременность (первый триместр) и кормление грудью.

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ – типовая форма патологии углеводного обмена (или состояние), характеризующееся увеличением содержания глюкозы в плазме крови натощак > 6,1 ммоль/л по венозной плазме (> 5,5 ммоль/л по цельной крови).

Диагностические критерии нарушений углеводного обмена:

|

*ГПН (глюкоза в плазме (венозной) натощак): |

|

- ГПН |

< 3,9 ммоль/л |

– гипогликемия; |

- ГПН |

= 4,0-6,1 ммоль/л |

– референс; |

- ГПН |

≥ 6.1, но < 7.0 ммоль/л – нарушенная гликемия натощак (преддиабет); |

|

- ГПН |

≥ 7,0 ммоль/л |

– предполагаемый диагноз СД. |

*ГП2 (глюкоза в плазме через 2 часа после выпитой глюкозы во время ПГТТ):

-ГП2 < 7,8 ммоль/л – нормальная толерантность к глюкозе;

-ГП2 = 7,8-11,0 ммоль/л – нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ);

-ГП2 ≥ 11,1 ммоль/л – предполагаемый диагноз СД.

*Предполагаемый диагноз СД – диагноз СД должен быть подтверждён в соответствии с критериями (лабораторные: (ГПН, ГП2) + гликированный Hb + клинические проявления) СД.

!При наличии клинической симптоматики: полиурия, полидипсия, полифагия, потеря массы тела диагноз СД может быть выставлен при наличии только одного лабораторного показателя, например, ГПН. В остальных же случах – необходимы минимум два показателя.

!В качестве диагностического критерия СД выбран уровень гликированный гемоглобин (гемоглобин, который показывает уровень глюкозы в крови за 3 месяца примерно), уровень его при СД = HbA1c ≥6,5 %. Нормальный же уровень 4-6%.

!Ещё можем посмотреть С-пептид – вещество,которое образуется при расщеплении проинсулина пептидазами, является показателем секреции собственно инсулина. При СД1 он снижен или вовсе не определяется, потому что наблюдается абсолютная инсулин.недост.

!Ещё смотрим на наличие глюкозурии (в норме у здорового человека глюкоза в моче отсутствует), появляется же она при уровне глюкозы в крови 10+ ммоль/л. В «домашних» условиях это можно понять по тому, что моча липкая на кафеле, ободке, рундуке (не сладкая! не пробуйте).

!Ещё можем посмотреть аутоантитела к аутоантигенам для СД1, которые будут описаны ниже.

2. Понятие о гликированном гемоглобине. Алгоритм подбора индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина.

Гликированный гемоглобин (HbA1c) – концептуальное и прорывное открытие в диабетологии. Это соединение гемоглобина к которому нековалентно «прилипли» малюсенькие молекулы глюкозы, оценив уровень которых можно судить о среднем уровне гликемии за ~ 3 месяца. Это белок, для определения которого есть свои стандарты, критерии, сертификаты и контроль качества, поэтому чисто технически – это непростой момент, это лабораторные моменты и тонкости к которым необходимо подходить клинически здраво и осмысленно.

В 2011 г. ВОЗ одобрила возможность использования HbA1c для диагностики СД.

!«Нормальным» считается уровень HbA1c до 6,0 %.

!Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень HbA1c 6,0- 6,4% сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови.

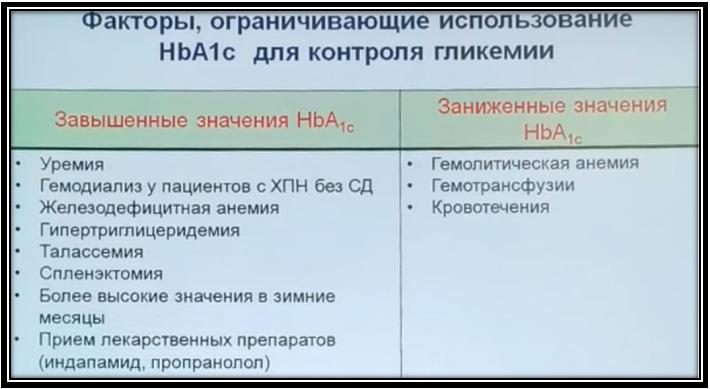

Ограничения в использовании HbA1c:

-При стремительном развитии СД, например, в некоторых случаях СД 1 типа у детей, уровень HbA1c может не быть значимо повышенным, несмотря на наличие классических симптомов СД.

-Лабораторная и индивидуальная вариабельность, в связи с чем решения об изменении терапии должны проводиться с учетом других данных оценки гликемического контроля.

-Ситуации, которые влияют на обмен эритроцитов (анемии различного генеза, гемоглобинопатии, недавнее переливание крови, использование препаратов, стимулирующих эритропоэз, терминальная почечная недостаточность, беременность). В этом случае возможно определение уровня фруктозамина, который оценивает уровень глюкозы плазмы за 3 недели, но его диагностические и целевые значения пока не разработаны.

Алгоритм подбора индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина:

Выбор индивидуальных целей лечения зависит от возраста пациента, ожидаемой продолжительности жизни, функциональной зависимости, наличия атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) и риска тяжелой гипогликемии.

Для большинства взрослых пациентов с СД адекватным является целевой уровень

HbA1c < 7.0%.

3. Сахарный диабет. Определение. Классификация. Критерии при постановке диагноза сахарный диабет. Пероральный глюкозотолерантный тест, показания к проведению, правила проведения, интерпретация результатов теста.

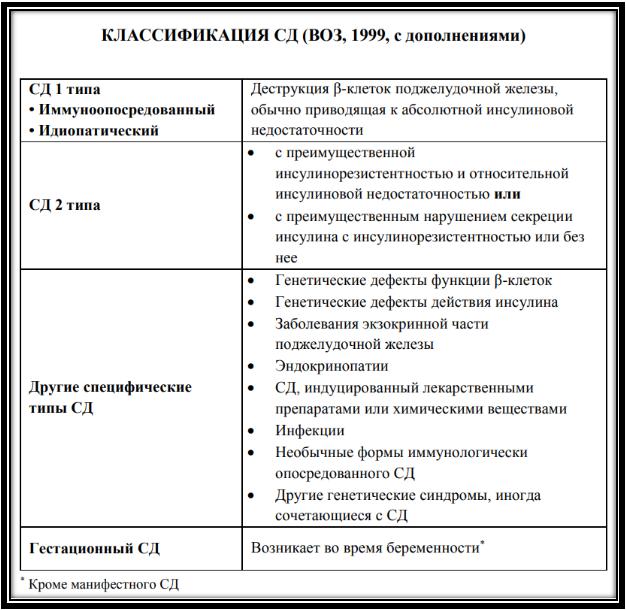

Сахарный диабет (СД) — это большая группа сложных метаболических заболеваний, которая характеризуется хронической гипергликемией, обусловленной нарушением секреции или действия инсулина, или сочетанием этих нарушений. Нарушение секреции инсулина и/или снижение реакции тканей на инсулин в составе сложных гормональных процессов приводят к нарушению воздействия инсулина на ткани-мишени, что, в свою очередь, вызывает нарушения углеводного, жирового и белкового обмена. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. У одного и того же пациента могут одновременно наблюдаться нарушение секреции инсулина и нарушение его действия.

Критерии при постановке диагноза сахарный диабет:

|

*ГПН (глюкоза в плазме (венозной) натощак): |

|

- ГПН |

< 3,9 ммоль/л |

– гипогликемия; |

- ГПН |

= 4,0-6,1 ммоль/л |

– референс; |

- ГПН |

≥ 6.1, но < 7.0 ммоль/л – нарушенная гликемия натощак (преддиабет); |

|

- ГПН |

≥ 7,0 ммоль/л |

– предполагаемый диагноз СД. |

*ГП2 (глюкоза в плазме через 2 часа после выпитой глюкозы во время ПГТТ):

-ГП2 < 7,8 ммоль/л – нормальная толерантность к глюкозе;

-ГП2 = 7,8-11,0 ммоль/л – нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ);

-ГП2 ≥ 11,1 ммоль/л – предполагаемый диагноз СД.

*Предполагаемый диагноз СД – диагноз СД должен быть подтверждён в соответствии с критериями (лабораторные: (ГПН, ГП2) + гликированный Hb + клинические проявления) СД.

!При наличии клинической симптоматики: полиурия, полидипсия, полифагия, потеря массы тела диагноз СД может быть выставлен при наличии только одного лабораторного показателя, например, ГПН. В остальных же случах – необходимы минимум два показателя.

!В качестве диагностического критерия СД выбран уровень гликированный гемоглобин (гемоглобин, который показывает уровень глюкозы в крови за 3 месяца примерно), уровень его при СД = HbA1c ≥6,5 %. Нормальный же уровень 4-6%.

!Ещё можем посмотреть С-пептид – вещество,которое образуется при расщеплении проинсулина пептидазами, является показателем секреции собственно инсулина. При СД1 он снижен или вовсе не определяется, потому что наблюдается абсолютная инсулин.недост.

!Ещё смотрим на наличие глюкозурии (в норме у здорового человека глюкоза в моче отсутствует), появляется же она при уровне глюкозы в крови 10+ ммоль/л. В «домашних» условиях это можно понять по тому, что моча липкая на кафеле, ободке, рундуке (не сладкая! не пробуйте).

!Ещё можем посмотреть аутоантитела к аутоантигенам для СД1, которые будут описаны ниже.

ПГТТ (пероральный глюкозотолерантный тест):

~Показания к применению: в случае сомнительных значений гликемии для уточнения диагноза.

~Правила проведения ПГТТ: 3 дня пациент нормально кушает (более 150 грамм углеводов в сутки) с нормальными физ.нагрузками (обычными для него), последний вечерний прием пищи должен содержать 30–50 грамм углеводов, затем не ест еду 8-14 часов (спит как раз, пить воду можно). Приходит в больничку – берется кровь натощак и получаем ГПН, затем даём выпить ему за 5 минут 75 грамм безводной глюкозки, растворенных в 250–300 мл воды. В процессе теста не разрешается курение. Через 2 часа осуществляется повторный забор крови и мы получим уже ГП2.

~Интерпретация результатов теста:

-ГП2 < 7,8 ммоль/л – нормальная толерантность к глюкозе;

-ГП2 = 7,8-11,0 ммоль/л – нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ);

-ГП2 ≥ 11,1 ммоль/л – предполагаемый диагноз СД.

~ ПГТТ не проводится:

-на фоне острого заболевания;

-на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и др.).

4. Сахарный диабет 1 типа. Этиология. Патогенез. Клиника.

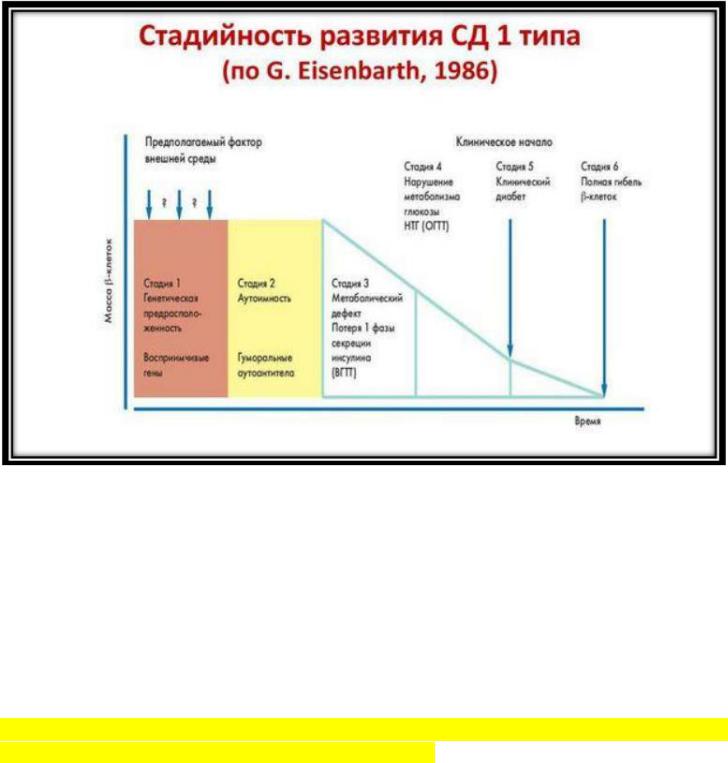

Сахарный Диабет 1 типа (СД1) — заболевание, возникающее в результате аутоиммунной деструкции инсулинпродуцирующих β-клеток поджелудочной железы, с последующем развитием абсолютной инсулиновой недостаточности.

Этиологические концепции:

СД1 характеризуется хронической, иммуноопосредованной деструкцией β-клеток островков поджелудочной железы, которая приводит, в большинстве случаев, к абсолютному дефициту инсулина. Разрушение β-клеток происходит с различной скоростью и становится клинически значимым при разрушении примерно 90% β-клеток.

СД1 является многофакторным заболеванием, однако конкретные механизмы взаимодействия генетической предрасположенности, факторов окружающей среды, состояния иммунной системы, лежащие в основе СД1, остаются неясными.

Экологические триггеры (инфекционные, алиментарные или химические), инициирующие разрушение β-клеток, остаются неизвестными. Имеются сообщения, что энтеровирусная инфекция, перенесенная во время беременности либо на протяжении жизни, особенно когда заражение происходит в раннем детстве, ассоциирована с появлением островкового аутоиммунитета и СД1.

Патогенез:

СД1 – это аутоиммунное заболевание, развивающееся у генетически предрасположенных к нему лиц, при котором хронически протекающий лимфоцитарный инсулит приводит к опосредованной Т-лимфоцитами деструкции В-клеток ПЖ с последующим развитием абсолютной инсулиновой недостаточности со склонностью к развитию кетоацидоза.

Гены предрасположенности к развитию СД1 относятся к главному комплексу гистосовместимости (MHC).

Аутоантитела вырабатываются к следующим аутоантигенам:

-(ICA) – антиплазматические антитела к островкам ПЖ;

-(GAD) – антитела к глутамат-декарбоксилазе;

-(IAA) – антитела к инсулину;

-(IA-2) – антитела к тирозинфосфатазе;

-(ZnT8) – антитела к транспортеру цинка (не используется в клинической практике).

Клиника манифестного периода:

Полиурия, жажда, признаки дегидратации и гиповолемии (снижение АД, возможна олиго- и анурия), слабость, повышенние аппетита, тошнота, рвота, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, головная боль, одышка, в терминальном состоянии дыхание Куссмауля, нарушения сознания – от сонливости, заторможенности до комы. Часто – абдоминальный синдром (ложный «острый живот», диабетический псевдоперитонит) – боли в животе, рвота, напряжение и болезненность брюшной стенки, парез перистальтики или диарея.

5. Сахарный диабет 1 типа. Диагностика. Ведение пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Виды инсулинотерапии. Принципы инсулинотерапии.

Лабораторные и клинические диагностические критерии:

*ГПН (глюкоза в плазме (венозной) натощак):

- ГПН |

< 3,9 ммоль/л |

– гипогликемия; |

- ГПН |

= 4,0-6,1 ммоль/л |

– референс; |

- ГПН |

≥ 6.1, но < 7.0 ммоль/л – нарушенная гликемия натощак (преддиабет); |

|

- ГПН |

≥ 7,0 ммоль/л |

– предполагаемый диагноз СД. |

*ГП2 (глюкоза в плазме через 2 часа после выпитой глюкозы во время ПГТТ):