невра файл к эукзамену

.pdf

Общая клиническая картина:

Для всех типов обмороков характерно быстрое развитие.

Потеря сознания, сопровождающаяся мягким падением (обмяканием), наступает в течение нескольких секунд или десятков секунд либо одномоментно.

При некоторых типах обморока потере сознания предшествует продромальный период (предобморочное состояние), проявляющийся общей слабостью, ощущением «легкости в голове», несистемным головокружением, тошнотой, иногда рвотой, побледнением лица, «холодным потом», изменением зрения (объекты расплываются, удаляются), звоном в ушах.

В период обморока дыхание и пульс ослаблены, систолическое АД очень низкое (ниже 60 мм рт. ст.), мышечный тонус низкий, зрачки часто расширены и ослаблена их реакция на свет. Во время обморока при длительной и глубокой потере сознания возможно развитие тонических (но не клонических) судорог в конечностях.

Длительность утраты сознания составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Сразу после обморока кожные покровы остаются бледными, пульс слабый, АД низкое. Некоторое время сохраняется общая слабость, может отмечаться тошнота.

Обмороки повторяются редко;

Неврогенные обмороки имеют хороший прогноз в отличие от кардиогенных

обмороков, при которых прогноз определяется основным заболеванием и в целом существует значительный риск смертельного исхода.

Инвалидность может быть связана с травмой (особенно головы) при падении, утратой сознания во время управления автомобилем, что встречается главным образом при повторных обмороках.

НЕВРОГЕННЫЕ ОБМОРОКИ

Причина возникновения: неоптимальные автономные и сосудистые рефлекторные реакции (вазодепрессорный рефлекс), вызванные резким снижением АД вследствие расширения периферических сосудов (снижение периферического сосудистого сопротивления), что уменьшает приток крови к головному мозгу.

Кневрогенным обморокам относят:

вазовагальный,

синокаротидный

ситуационный обморок.

Вазомоторный обморок (90% всех нейрогенных обмороков):

Возникает у молодых людей в период стрессовых ситуаций (вид крови, неожиданное известие, испуг), при интенсивной боли или провоцирующих

251

физических факторах (жара, душное помещение, выраженная усталость, длительное стояние).

Клиническая картина:

Вазомоторный обморок возникает только в вертикальном положении;

Больной обычно не теряет сознания, если при появлении первых симптомов имеет возможность лечь.

Потере сознания в течение секунд или минут нередко предшествует предобморочное состояние.

Если в таком состоянии удается лечь, то обморок не произойдет и все неприятные ощущения могут быстро пройти.

Синокаротидный обморок:

Синдром гиперчувствительности каротидного синуса, расположенного в месте бифуркации общей сонной артерии на внутреннюю и наружную сонные артерии.

Наблюдается преимущественно у мужчин пожилого и старческого возраста и может возникать при движении головой и наклонах головы назад (при рассматривании высокорасположенных объектов), ношении жестких воротничков, тугом завязывании галстука или во время бритья.

Он вызван избыточным расширением периферических сосудов и/или замедлением сердечного ритма в ответ на повышенную импульсацию из каротидного синуса, приходящую в продолговатый мозг и вызывающую активацию парасимпатической нервной системы.

Ситуационный обморок (вызванный определенными обстоятельствами):

Кашлевой обморок (беттоленсия) развивается на фоне тяжелого продолжительного кашля при бронхолегочных заболеваниях. При кашле, подъеме тяжести, игре на духовом инструменте или другой физической нагрузке повышается внутригрудное и внутрибрюшное давление, что может вызывать затруднение притока крови к сердцу и вследствие этого значительное снижение сердечного выброса, приводящее к обмороку.

Никтурический обморок наблюдается преимущественно у мужчин среднего и пожилого возраста, многие из которых страдают аденомой предстательной железы, после или (реже) во время мочеиспускания в ночное время. В патогенезе никтурического обморока имеют значение ортостатический механизм, натуживание и активация парасимпатической системы при мочеиспускании, приводящие к брадикардии, вазодилятации периферических сосудов.

Обмороки после физической нагрузки встречаются у спортсменов, например у бегунов на марафонские дистанции. Они обусловлены скоплением крови в сосудах ног и ограниченным венозным возвратом, вызванным прекращением бега, снижением наполнения левого желудочка при его активном сокращении. Это, в свою очередь, вызывает избыточное возбуждение желудочковых механорецепторов, вызывающих активацию блуждающего нерва, брадикардию и расширение периферических сосудов.

252

Постпрандиальные обмороки могут развиться через 30—50 минут, вызванные скоплением крови в брюшной полости, недостаточным сердечным выбросом, инсулининдуцированным расширением периферических сосудов и другими факторами. Они чаще развиваются у пожилых людей с автономной невропатией или при диабетической полиневропатии.

Возможны обмороки при дефекации, которые чаще возникают в пожилом и старческом возрасте на фоне запоров при натуживании.

ОРТОСТАТИЧЕСКИЙ ОБМОРОК

Причина возникновения: быстрый переход из горизонтального положения в вертикальное или длительном пребывании в нем.

Патогенез: такой шок обусловлен недостаточностью рефлекторных симпатических механизмов (периферической автономной недостаточностью), поддерживающих тонус периферических артерий, и вследствие этого резким падением АД в вертикальном положении.

Ортостатический обморок встречается при:

Нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви),

Автономных невропатиях (сахарный диабет, амилоидоз внутренних органов, почечная недостаточность),

Вследствие гиповолемии (кровопотеря, рвота и др.),

Вследствие длительного постельного режима или приема некоторых лекарственных средств (нитратов, гипотензивных и сосудорасширяющих средств и др.) особенно у людей пожилого возраста.

КАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК

Причина возникновения: снижение мозгового кровотока вследствие резкого уменьшения сердечного выброса, который может быть вызван аритмией или структурными изменениями сердца.

Среди аритмий причинами обморока могут оказаться:

Брадикардия (атриовентрикулярная блокада, синдром слабости синусового узла);

Желудочковая тахикардия (может привести к фибрилляции желудочков, при которых развитие обморока ассоциируется с высоким риском внезапной смерти и требует неотложной терапии (применение дефибриллятора сердца));

Суправентрикулярная тахикардия (фибрилляция предсердий, синдром Вольфа— ПаркинсонаУайта).

Среди структурных изменений в сердце, вызывающих обмороки, наиболее часто встречаются:

Аортальный или митральный стенозы различного происхождения,

Миксома предсердия (доброкачественная опухоль);

253

Тампонада сердца,

Гипертрофическая кардиомиопатия;

Выраженная сердечная недостаточность;

Расслоение аорты.

Клиническая картина:

Обычно не отмечается явных провоцирующих факторов.

Возможны боль в области сердца, сердцебиение, нехватка воздуха и другие симптомы заболевания сердца.

Хотя кардиогенные обмороки встречаются не столь часто, они (чаще всего при желудочковой аритмии) представляют наиболее опасную причину обморока и всегда требуют исключения, прежде всего у людей пожилого и старческого возраста, у которых встречаются значительно чаще, чем в молодом возрасте.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ ОБМОРОК

Клиническая картина:

Транзиторные ишемические атаки в вертебробазилярной системе могут проявляться обморокоподобными приступами, они возникают главным образом в пожилом возрасте, при этом часто наблюдаются клинические признаки цереброваскулярного заболевания, сердечно-сосудистых заболеваний.

При ТИА, сопровождающейся потерей сознания, могут наблюдаться и другие симптомы ишемического поражения ствола головного мозга (глазодвигательные расстройства, атаксия, парезы конечностей и др.).

Невротические (тревожные) расстройства могут вызывать гипервентиляционные приступы, при которых по причине учащенного дыхания возникает гипокапния и вследствие этого спазм церебральных артерий.

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОБМОРОКИ

Причины возникновения: гипогликемия, гипокапния, гипонатриемия, и анемия, при которой обмороки отмечаются примерно в 5% случаев.

В качестве факторов и состояний, которые способствуют развитию обморока (преимущественно вазомоторного), следует отметить:

дефицит питания и воды,

чрезмерную физическую активность (особенно у ослабленных людей),

беременность,

недостаток сна,

эмоциональный дистресс.

Клиническая картина:

При гипогликемическом состоянии до нарушения сознания, которое развивается постепенно, возникают чувство голода, внутренняя дрожь, озноб. При этом отсутствуют

254

типичные для обморока сердечно-сосудистые расстройства, выраженная артериальная гипотония, брадикардия или аритмия.

При гипервентиляционном приступе потере сознания предшествует достаточно длительный период учащенного дыхания (тахипноэ), изменения «мерцания» сознания с постепенной его утратой, длящейся несколько минут. В некоторых случаях наблюдаются спазматические сокращения мышц кисти и стопы (карпопедиальные спазмы).

К атипичным обморокам относятся состояния без отчетливых провоцирующих факторов, при них требуется тщательное обследование для исключения обмороков кардиогенного генеза.

Диагноз:

Для вазомоторного обморока характерны предшествующее ему, иногда на протяжении нескольких минут (в среднем три минуты), предобморочное состояние, провоцирующие факторы в виде жаркой погоды, духоты или стрессовой ситуации. Диагноз ставится на основании анамнеза;

Диагноз синокаротидного и ситуационного обморока основывается на данных анамнеза. Для подтверждения синокаротидного обморока можно использовать пробу с раздражением (массажем) каротидного синуса с каждой стороны в течение 5—10 секунд (до проведения пробы необходимо убедиться в отсутствии атеросклеротического стеноза сонной артерии). Резкое снижение систолического АД на 50 и более мм рт. ст., а также асистолия в течение трех и более секунд с развитием обморока подтверждают диагноз. Вызванное массажем значительное снижение АД и брадикардия указывают на синдром каротидного синуса.

Диагноз ортостатического обморока основывается на данных анамнеза и подтверждается положительной ортостатической пробой (значительное снижение АД: систолического на 20 мм рт. ст. и более, диастолического — на 10 мм рт. ст. и более при переходе из горизонтального в вертикальное положение).

Для определения ортостатической гипотензии оптимально использование специального наклонного стола, позволяющего исследовать гемодинамические показатели у пациента в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении тела, до пробы пациент должен находиться в течение 10—20 минут в горизонтальном положении.

Для кардиогенного обморока характерны короткий период (или отсутствие) предобморочного состояния, боли в сердце или нехватка дыхания, сердцебиение перед обмороком, наличие заболевания сердца в анамнезе, случаи внезапной смерти в семейном анамнезе. Во всех случаях, когда причина обморока неясна, необходимо исключение кардиогенного обморока, поэтому показана консультация кардиолога, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография и другие исследования.

При подозрении на ТИА как причину обморока необходимо обследование на выявление сосудистого заболевания головного мозга (ультразвуковое исследование позвоночных и сонных артерий, КТ-ангиография или МРТ-ангиография и другие исследования).

КТ или МРТ головного мозга показана пациентам, перенесшим обмороки в тех случаях, когда имеются неврологические нарушения (парезы, расстройства чувствительности и др.) или при обмороке произошла травма головы, которая могла привести к бессимптомной

255

субдуральной гематоме. У пожилых людей, чаше женщин, могут развиться так называемые дроп-атаки — падения вследствие кратковременных (несколько секунд) приступов мышечной атонии без потери сознания, провоцирующиеся движениями головой или возникающие без каких-либо определенных причин. Дроп-атаки связывают с кратковременным нарушением кровообращения в вертебральнобазилярной системе.

При подозрении на гипогликемическое состояние необходимо исследовать концентрацию глюкозы в крови.

Для диагностики гипервентиляционного синдрома большое значение имеет обнаружение невротических (тревожно-фобических, панических) расстройств, а также признаков повышенной нервно-мышечной возбудимости. Положительная гипервентиляционная проба (учащенное и глубокое дыхание в течение 3—5 минут), проявляющаяся в развитии предобморочного и обморочного состояния, подтверждает диагноз.

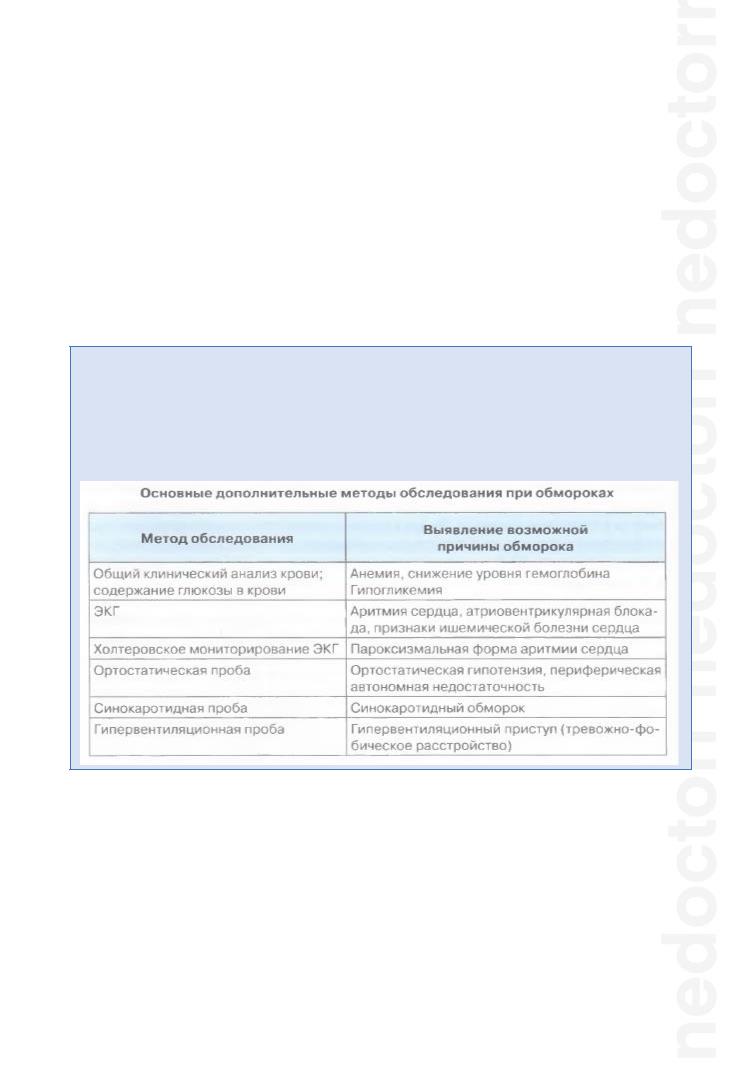

Во всех случаях неясной причины обморока необходимо тщательное обследование для

исключения кардиогенного или цереброваскулярного обморока, развитие которых существенно повышает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, внезапной смерти и требует неотложных мер по их профилактике. В табл. 8.4 представлены дополнительные обследования, которые наиболее часто используются в случае неясной причины обморока.

Лечение:

При неврогенном обмороке надо уложить больного на спину и приподнять ноги, освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Для более быстрого возвращения сознания можно обрызгать лицо холодной водой, приложить холодное полотенце, дать для вдыхания нашатырный спирт.

При вазомоторном или ортостатическом обмороке в продромальном периоде следует стараться сесть или лечь, также помогает периодическое сокращение мышц конечностей (сжать крепко кисти в кулак, скрестить ноги, напрячь различные мышцы).

256

При развитии предобморочного состояния в связи с медицинской процедурой (взятие крови для анализа, стоматологические процедуры) необходимо быстро уложить пациента или резко наклонить его голову и туловище вниз. По завершении обморока желательно, чтобы пациент находился в горизонтальном положении 10—15 минут.

При кардиогенном типе обморока могут потребоваться неотложные мероприятия (применение дефибриллятора, установление искусственного водителя ритма), для профилактики повторных обмороков необходимы диагностика и лечение основного заболевания, которые проводит кардиолог.

При обмороке, вызванном ТИА в вертебробазилярной системе, необходима

профилактика ишемического инсульта.

При всех других причинах обморока ведущее значение имеет лечение основного заболевания или отмена либо уменьшение дозы лекарственного средства, вызвавшего обморочное состояние.

Профилактика:

Для профилактики неврогенных обмороков нередко достаточно избегать провоцирующих факторов. При ортостатических обмороках не следует быстро вставать; необходим прием достаточного количества жидкости (2—3 литра жидкости в сутки); лечение должно быть направлено на устранение причины ортостатической гипотензии.

257

28. Панические атаки и другие тревожные расстройства.

Вегетативная дистония - различные автономные (вегетативные) расстройства обусловлены устойчивым изменением общей активности («тонуса») симпатической и парасимпатической систем, что неточно.

Клиническая картина:

Жалобы в разных комбинациях на:

Нарушения сердечного ритма — постоянную или эпизодическую тахикардию, брадикардию, экстрасистолию, боли «в сердце»,

Колебания АД, тенденцию к гипертонии или гипотонии;

Изменения окраски кожи лица, конечностей, предобморочные состояния, иногда обмороки;

Затруднения дыхания, ощущения нехватки воздуха, одышку при волнении;

Субфебрильную температуру, ощущения жара и озноба, потливость;

Тошноту, отрыжку, метеоризм, урчание в животе; частые позывы на мочеиспускание и др.

Упациентов, предъявляющих жалобы, касающиеся какой-либо одной висцеральной системы — сердечно-сосудистой, дыхательной, терморегуляционной и т.д., при активном расспросе, как правило, выявляется субъективное неблагополучие и в других. Часто эти расстройства сопровождаются нарушениями сна, снижением аппетита, болями различной локализации.

Объективное клиническое и инструментально-лабораторное исследование не устанавливает признаков значимой органической патологии внутренних органов, эндокринной и нервной систем. При этом, однако, могут выявляться функциональные нарушения отдельных органов и систем.

Исследование психической сферы обнаруживает эмоциональные нарушения в виде внутреннего напряжения, тревожности, страхов, снижения настроения, утомляемости, свидетельствующие о хроническом эмоциональном стрессе, выраженных в разной степени тревоге и депрессии. Такие состояния носят название соматоформных (т.е. похожих на соматические) автономных расстройств. В основе их патогенеза лежат центральные нарушения регуляции автономной системы, вызванные психогенно обусловленной дисфункцией лимбических структур головного мозга.

У пациентов с соматоформными автономными расстройствами или без них могут возникать приступообразные состояния («вегетативные кризы»).

Если при этом больные испытывают сильный, иногда витальный страх (панику). Поэтому они обозначаются как панические атаки.

Панические атаки (ПА)

Синоним: диэнцефальные кризы, гипоталамические кризы

Основные признаки панического расстройства по МКБ 10

A. Повторно появляющиеся ПА внезапной, захлестывающей тревоги и соматического дискомфорта, возникающие, как правило, спонтанно и не связанные со специфическими ситуациями (объектами) или реальной угрозой для жизни

258

B.ПА достигает максимума в течение 10 минут и может продолжаться обычно не более 1 часа

C.Паническое расстройство не обусловлено другим психическим расстройством, соматическими или неврологическими заболеваниями

D.Должны присутствовать во время ПА не менее 4 из следующих признаков:

Учащенное сердцебиение

Чувство нехватки воздуха

Ощущение удушья

Чувство головокружения

Потливость

Тремор, "внутренняя дрожь"

Дурнота, предобморочное состояние

Дискомфорт и боль в груди

Тошнота, неприятные ощущения в животе

Деперсонализация (чувство отстраненности), дереализация (чувство отдаленности)

Страх смерти, потери самоконтроля, сумасшествия

Сходные с ПА пароксизмальные состояния ряда соматических и неврологических заболеваний: ТИА, БА, стенокардия, аритмии, ПМК, феохромоцитома, мигрень, височная эпилепсия, иреотоксикоз

Сочетание (коморбидность) ПА с другими психическими расстройствами

Фобии (агорафобия, социофобия, специфические фобии)

Рекуррентное депрессивное расстройство

Генерализованное тревожное расстройство

Соматоформная вегетативная дисфункция

Обсессивно компульсивное расстройство

Посттравматическое стрессовое расстройство

Алкогольная зависимость (особенно, скрытая)

Больные с ПА стараются не обращаться к психиатрам =)

Иногда с течением времени эти приступы перестают сопровождаться страхом («панические атаки без паники»).

Больные с соматоформными расстройствами могут нуждаться в психологическом или в психиатрическом обследовании. В некоторых случаях проводится дифференциальный диагноз панических атак со стенокардией, гипертоническим кризом, феохромоцитомой, приступом бронхиальном астмы, гипогликемией, тахиаритмией, синдромом ортостатической интолерантности, ятрогенными (лекарственными) и токсическими воздействиями.

Лечение:

I. Психотерапия

Разъяснительная психотерапия информация и объяснение природы, механизмов, лежащих в основе развития и появления симптомов тревожного расстройства

Когнитивная психотерапия обучение антитревожному мышлению и поведению

259

Поведенческая психотерапия приемы релаксации и тренинг уверенного поведения

Гипнотерапия внушение спокойствия и уверенности, приемы визуализации

Личностно ориентированная (реконструктивная) психотерапия психодинамический подход, раскрывающий причинно следственные связи, источники тревоги

II. Медикаментозная терапия

1.↓ тревоги и купирование панических атак:

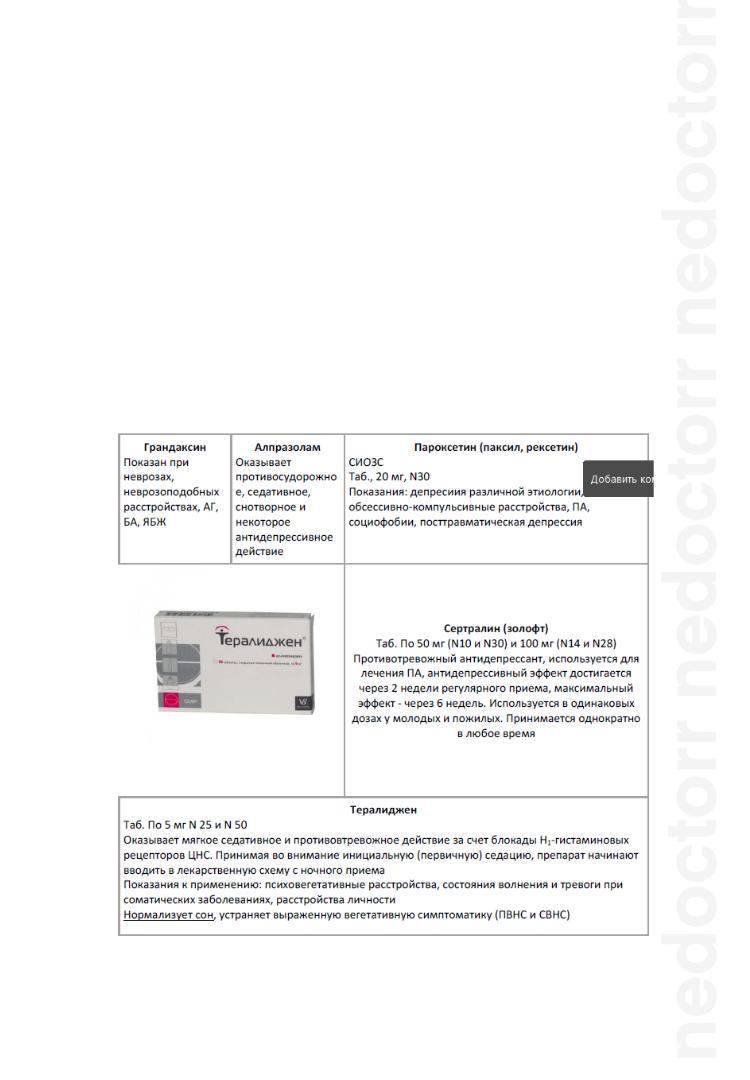

BDZ (диазепам, феназепам, грандаксин, алпразолам)

Атипичные анксиолитики (клоназепам, атаракс, афобазол)

β блокаторы (анаприлин, эгилок)

2.Предупреждение повторных ПА

Гетероциклические антидепрессанты (амитриптилин, кломипрамин(анафранил))

СИОЗС (сертралин (золофт), пароксетин (паксил), ципрамил, ципралекс)

Растительные антидепрессанты (гелариум гиперикум = зверобой)

260