невра файл к эукзамену

.pdf

Общая клиническая картина:

Клинические проявления заболевания чаще всего развиваются в возрасте 25—40 лет. Мужчины болеют чаще женщин.

Первыми симптомами являются нарушения чувствительности.

Характерно сегментарно-диссоциированное расстройство чувствительности по типу «куртки» или «полукуртки» — утрата болевой и температурной чувствительности при сохранении других ее видов. При сирингобульбии возможно выпадение чувствительности в области лица.

Во случаях отмечаются спонтанные боли, которые могут быть жгучими, острыми или стреляющими, что указывает на их невропатический характер.

Ранние двигательные нарушения: слабость и атрофии мышц кисти, в дальнейшем возможно распространение периферических парезов на проксимальные отделы рук

и плечевой пояс, у части больных развиваются центральные парезы в ногах (вследствие поражения боковых канатиков спинного мозга).

Нередко наблюдаются трофические изменения кожи на кистях, в 20% случаев отмечаются артропатии.

При сирингобульбии могут возникать парезы мыщц мягкого нёба, глотки и гортани, гипотрофии языка, головокружение, нистагм.

У больных сирингомиелией часто отмечается дизрафический статус: непропорционально длинные по отношению к туловищу руки, искривление пальцев, аномалии ушей, короткая шея, кифоз и сколиоз позвоночника и др.

Диагностика

-Хроническое течение заболевания

-Характерная клиническая картина

-Дополнительное обследование:

-Rg костей (остеопороз, деформирующий избыточный рост костной ткани, расщепление позвонков и другие врожденные аномалии)

-Исследование ЦСЖ (белково клеточная диссоциация)

-МРТ спинного и головного мозга\

-Электромиография может обнаружить поражение передних рогов спинного мозга

-Спондилография, миелография

Лечение:

231

Больным советуют остерегаться повреждения кожных покровов из-за нарушения поверхностной чувствительности, рекомендуют лечебную гимнастику и массаж.

При продолжительных и интенсивных болях, как и при других невропатических болях, назначают противоэпилепгические препараты, амитриптилин или другие антидепрессанты.

При образовании больших сирингомиелических полостей может быть эффективно их оперативное дренирование и шунтирование (дренирование полостей, восстановление ликвороциркуляции в ЗЧЯ, в первую очредь в области отверстия Мажанди).

В случае аномалий развития центральной нервной системы или опухолей спинного мозга проводят их хирургическое лечение.

232

26. Черепно-мозговая травма.

Частота пострадавших - 6 на 1000 в течение года.

Повреждения мозга при ЧМТ:

Первичные – результат непосредственного воздействия механической энергии;

Вторичные – результат патологических процессов (внутричерепных и внечерепных), инициированных травмой.

МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Формирование морфологической картины повреждений включает:

1.Воздействие механической энергии;

2.Внутричерепные факторы вторичного повреждения;

3.Внечерепные факторы вторичного повреждения;

4.Первичное повреждение мозга.

5.Конечная морфологическая картина.

Причины первичных повреждений:

Механическая энергия ранящего предмета;

Инерционное поражение о внутреннюю поверхность черепа;

Ротационное повреждение.

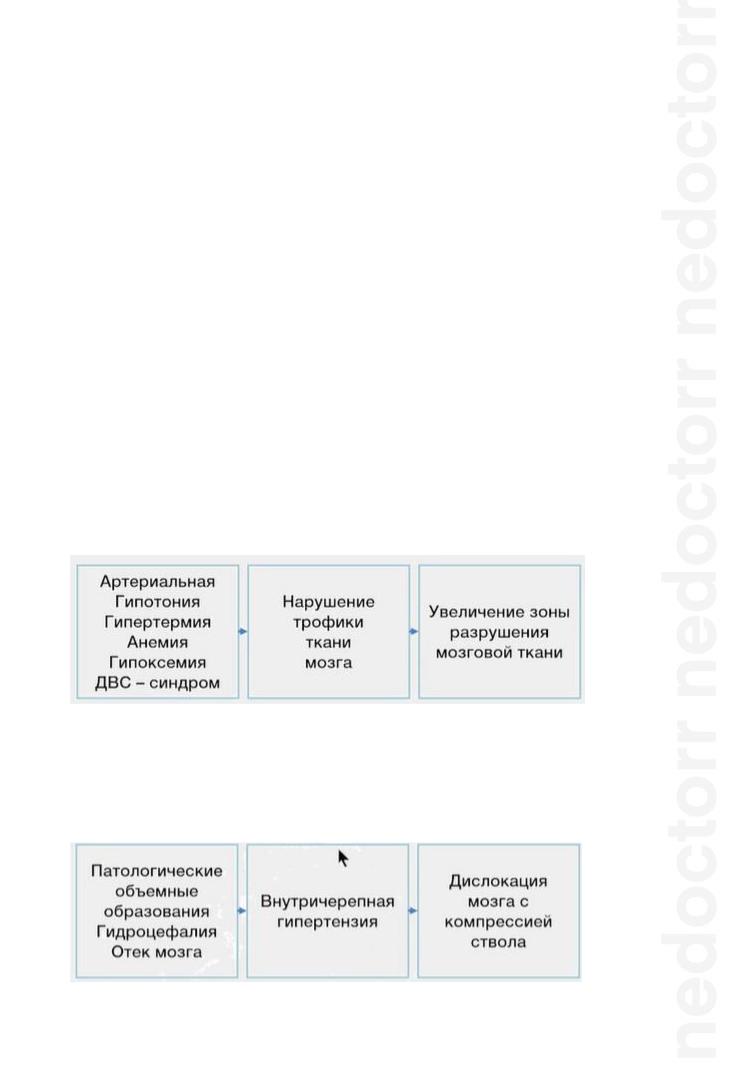

Внечерепные факторы, вызывающие вторичные повреждения:

Причины возникновения внутричерепных вторичных повреждений:

Патологическое объемное образование;

Отек головного мозга;

Гидроцефалия;

Вазоспазм головных сосудов (редко).

233

Патоморфология повреждений:

Очаговый ушиб ГМ с различной степенью выраженности геморрагического компонента;

Диффузное аксональное повреждение;

Сочетание диффузных и очаговых повреждений.

Механическое и инерционное повреждения:

1.Механическая энергия ранящего предмета (удар битой по голове) и инерционное повреждение о стенку черепа (удар головного мозга о стенку черепа под действием механической энергии от удара биты. Проще понять, если вспомнить испытания ремней безопасности. При столкновении машины с препятствием, непристегнутый манекен улетает (линейное ускорение) в лобовое стекло).

2.Вышеперечисленные процессы способствуют образованию очагового ушиба (зоны деструкции);

3.На очаговый ушиб также воздействуют факторы, вызывающие вторичное повреждение.

Ротационное повреждение – причина диффузно-аксонального поражения.

Ротационное повреждение возникает при воздействии разнонаправленных векторов на голову, что влечет за собой «скручивание» полушарий на «ножке» спинного мозга (для простоты понимания: с головным мозгом происходит то, что происходит с рулем, когда мы его крутим. Основание руля на месте (спинной мозг), а баранка крутится в разные стороны (головной мозг)).

При таком повреждении в первую очередь страдают аксоны проводящих путей.

Возникают множественные мелкоточечные разрывы аксонов белого вещества,

ствола мозга и мозолистого тела, вследствие скручивающего ротационного движения полушарий головного мозга. Результат: диффузное аксональное повреждение.

Внутричерепные факторы, вызывающие вторичное повреждение:

Патологические образования:

Внутричерепная гематома;

Субдуральная ликворная гидрома;

Костные фрагменты при вдавленном переломе.

Виды внутричерепных гематом в зависимости от расположения:

Эпидуральная (между костью и твердой мозговой оболочкой). Такие гематомы возникают в зонах перелома костей черепа и имеют форму двояковыпуклой линзы. Формируются при повреждении кости и наружного листка твердой оболочки, при этом страдают сосуды (происходит их разрыв), что приводит к отделению твердой мозговой от кости с формированием эпидуральной гематомы.

234

Субдуральная. Такие гематомы плащевидно покрывают полушарие. Формируется при инерционном повреждении. Причина: разрыв мозговых вен.

Внутримозговая. Причиной такой гематомы является разрыв небольшого внутримозгового сосуда.

При выявлении эпидуральной или субдуральной гематомы проводят ее хирургическое удаление. При внутримозговых кровоизлияниях операция показана при больших, доступных для хирургического вмешательства гематомах, вызывающих смещение мозговых структур или тяжелые неврологические нарушения, а также в случаях неэффективности консервативной терапии.

Классификация клинических форм ЧМТ:

Сотрясение головного мозга – 70%

Ушиб легкой степени – 10-15%

Ушиб средней степени – 5-10%

Ушиб тяжелой степени – 5-7%

Сдавление головного мозга – 3-5%

Классификация степени тяжести ЧМТ:

Легкая: сотрясение головного мозга, ушиб легкой степени;

Средняя: ушиб средней степени тяжести;

Тяжелая: ушиб тяжелой степени, острое сдавление головного мозга.

Классификация ЧМТ с учетом опасности воспалительных осложнений:

Закрытая – наиболее безопасная;

Открытая – риск осложнений есть;

Проникающая (разрушаются мозговые оболочки) – высокий риск осложнений.

Проникающая травма характеризуется возникновением феномена ликвореи.

Виды ликовреи:

Из ран мягких тканей, которые сопровождаются переломами и разрывами мозговых оболочек;

Ушная (например, при переломе пирамиды височной кости);

Назальная (возможно скрытая) – наиболее опасна.

Клинические формы ЧМТ с учетом дополнительных повреждений:

Изолированная;

Сочетанная (сочетание ЧМТ с механическими повреждениями других органов. Например перелом ребер);

Комбинированная (воздействие различных травмирующих факторов: механических + термических+химических).

235

Классификация осложнений ЧМТ:

Внутричерепные:

Воспалительные (последствия ликвореи, например, менингит, абсцесс ГМ, эмпиема эпи- и субдуральная, менингоэнцефалит);

Невоспалительные (тромбозы венозных синусов).

Внечерепные:

Воспалительные (пневмония, сепсис);

Трофические (кахексия, пролежни).

Последствия ЧМТ:

Изменения мозга:

Посттравматическая атрофия мозга - формирование стойких очагов глиоза с клиническим развитием стойкой очаговой неврологической симптоматики с последующем развитием деменции.;

Оболочечно-мозговые рубцы - стойкая очаговая неврологическая симптоматика с плохокупирующемися эпилептическими препадками;

Изменения ликворообращения:

Гидроцефалия (дезрезорбтивная) – после ЧМТ происходит процесс рубцевания грануляцй, что приводит к их облитерации и уменьшению количества тех грануляций, которые способны к резорбции. Поэтому процесс резорбции начинает отставать от процесса выработки ликвора (дисбаланс);

Ликворные кисты – невостановленные после ЧМТ участки мозга заполняются ликвором;

Изменения кровообращения в мозге:

Артериосинусные соустья;

Ложные аневризмы.

ДИАГНОСТИКА ЧМТ:

1.Неврологический осмотр – оценка тяжести состояния больного и уровень его сознания;

2.Краниография;

3.Эхоэнцефалоскопия – оценка степени изменения мозгового вещества;

4.КТ – классика (выявляет изменения костей и мозгового вещества). КТ может заменить краниографию и эхоэнцефалоскопию;

5.Церебральная ангиография

236

ЛЕГКАЯ ЧМТ (80-85%)

Включает:

Сотрясение головного мозга;

Ушиб ГМ легкой степени.

Отличается от других форм ЧМТ тем, что при легкой ЧМТ отсутствуют макроскопические изменения мозга.

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Клиническая картина:

Длительность бессознательного состояния – несколько секунд (реже – минут);

Больной может амнезировать (забыть) факт получения легкой ЧМТ;

Жалобы: на головную боль, тошноту, рвоту, головокружение, шум в ушах и слабость;

Неврологический статус: спонтанный горизонтальный нистагм в крайних отведениях, неуверенность при выполнении координаторных проб. Длительность симптоматики от 3 до 5 суток. Но далеко не всегда встречаются такие изменения.

Инструментальные методы обследования (рентген, ЭХОЭГ, КТ, ЭЭГ) не выявляют специфических изменений характерных для этой патологии.

Диагноз ставится на основе факта бессознательного состояния и жалобах. Довольно шаткий диагноз.

Лечение:

Симптоматическое:

Анальгетики

Седативные

Купирование головокружения и тошноты

Покой

Лечение не требует постоянного нахождения в стационаре. Если пациент предпочитает лечиться в стационаре, то лечится он там в течение 5 дней.

УШИБ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ

Ушиб легкой степени – это очаговый ушиб с незначительным геморрагическим компонентом в очаге поражения и отсутствием макроскопических признаков субарахноидального кровоизлияния.

В отличие от сотрясения ГМ при ушибе есть морфологические изменения.

Клиническая картина:

Длительность бессознательного состояния – несколько секунд или минут;

Жалобы: головная боль, шум в ушах, тошнота, рвота, головокружение и слабость;

237

Неврологический статус: спонтанный горизонтальный нистагм в крайних отведениях, неуверенность при выполнении координаторных проб. Анизорефлексия (состояние, при котором интенсивность сухожильных и (или) кожных рефлексов с левой и правой половин тела неодинакова), негрубые расстройства речи, нарушение ориентации в месте, времени и личности.

Длительность симптоматики – от 3-5 суток до 2-3 недель.

Диагностика:

Краниография: возможно обнаружение перелом свода черепа и его основания (но не всегда при ушибах будет перелом);

ЭХОЭС: смещение срединных структур мозга НЕ выявляется;

КТ: в 50% наблюдений выявляются очаги патологического снижения плотности вещества мозга;

Люмбальная пункция НЕ требуется, но если её провели, то в ликовре обнаруживаются только эритроциты.

УШИБ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Ушиб средней степени тяжести – это очаговый ушиб с геморрагическим компонентом в очаге поражения, сопровождающийся субарахноидальным кровоизлиянием.

Клиническая картина:

Длительность бессознательного состояния – несколько минут;

Жалобы: головная боль, шум в ушах, тошнота, рвота, головокружение и слабость;

Неврологический статус: спонтанный горизонтальный нистагм в крайних отведениях, неуверенность при выполнении координаторных проб. Анизорефлексия (состояние, при котором интенсивность сухожильных и (или) кожных рефлексов с левой и правой половин тела неодинакова), негрубые расстройства речи, нарушение ориентации в месте, времени и личности. Менингиальный синдром.

Длительность симптоматики – от 3-5 суток до 3-4 недель.

Восстановление практически всегда полное. Возможное осложнение: дезрезорбтивная гидроэнцефалия.

Диагностика:

Краниография: возможно обнаружение перелом свода черепа и его основания (но не всегда при ушибах будет перелом);

ЭХОЭС: смещение срединных структур мозга НЕ выявляется;

КТ: в большинстве наблюдений выявляются очаги патологического снижения плотности вещества мозга с высокоплотными включениями (очаги геморрагического пропитывания);

Люмбальная пункция: субарахноидальное кровоизлияние.

238

ЛЕЧЕНИЕ УШИБОВ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Госпитализация пациента и лечение в стационаре обязательны

Симптоматическая терапия:

•Анальгетики

•Седативные

•Покой;

Ноотропная терапия;

Дегидратация при наличии клинических проявлений внутричерепной гипертензии.

Анетиконвульсанты назначаются при эпилептических припадках.

УШИБ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Ушиб тяжелой степени- очаговый ушиб с выраженным геморрагическим пропитыванием патологического очага, а также с диффузным аксональным повреждением.

Отличие от предыдущих ушибов: значительная летальность.

Клиническая картина:

Длительность бессознательного состояния – от нескольких часов до нескольких недель. Сознание может не восстановиться;

Неврологический статус: сопор-кома. Возможны расстройства гемодинамики и дыхания, гипертермия, парезы, глазодвигательные расстройства и менингеальный синдром.

Длительность симптоматики зависит от объема и локализации патологического очага. В большинстве случаев очаговая симптоматика полностью не регрессирует.

Диагностика:

Краниография: переломы свода черепа и его основания обнаруживаются практически всегда;

ЭХОЭС: при больших размерах очага выявляется смещение срединных структур;

КТ: выявляются очаги патологического снижения плотности вещества мозга;

Люмбальная пункция: субарахноидальное кровоизлияние.

Клиническая картина диффузного аксонального повреждения (ДАП) соответствует проявлениям очагового ушиба тяжелой степени, однако, менингиального синдрома не наблюдается.

Диагностика ДАП:

Краниография: возможны переломы свода черепа и его основания;

ЭХОЭС: смещение срединных структур мозга НЕ выявляется;

239

КТ: может не выявлять патологических изменений. Возможно выявление мелких очагов кровоизлияния в стволе мозга и мозолистом теле;

Люмбальная пункция: внешне ликвор не изменен, возможно выявление эритроцитов.

СДАВЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Причина сдавления: внутричерепная гематома.

Клинические проявления обусловлены висчно-тенториальным вклинением или сочетанием височно-тенториального вклинения и вклинения миндаликов мозжечка в затылочно-шейную дуральную воронку.

Клиническая картина:

Внутричерепная гематома вызывает висчно-тенториальное вклинение - сдавление ножек мозга (ретикулярная формация, ядра ЧМН, проводящие пути), что приводит к:

Расстройство сознания (сдавление ретикулярной формации);

Нарушение функций III пары ЧМН: мидриаз;

Гемипарез.

Диагностика:

ЭХОЭС: выявляется смещение срединных структур (если нет возможности проветси КТ);

КТ: выявляется патогическое объемное образовани, вызывающее сдавление структур мозга.

Люмбальная пункция: ПРОТИВОПОКАЗАНА, так как может ухудшить вклинение.

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ И ДАП

Госпитализация в отделение реанимации

1.Нормализация дыхания и гемодинамики;

2.Устранение внутричерепной гипертензии (дегидратационная терапия с помощью осмотических диуретиков. При их неэффективности устанавливается наружный дренаж ликвора через один из передних рогов спинного мозга);

3.Ноотропы;

4.Устранение острого сдавления мозга.

240