невра файл к эукзамену

.pdf

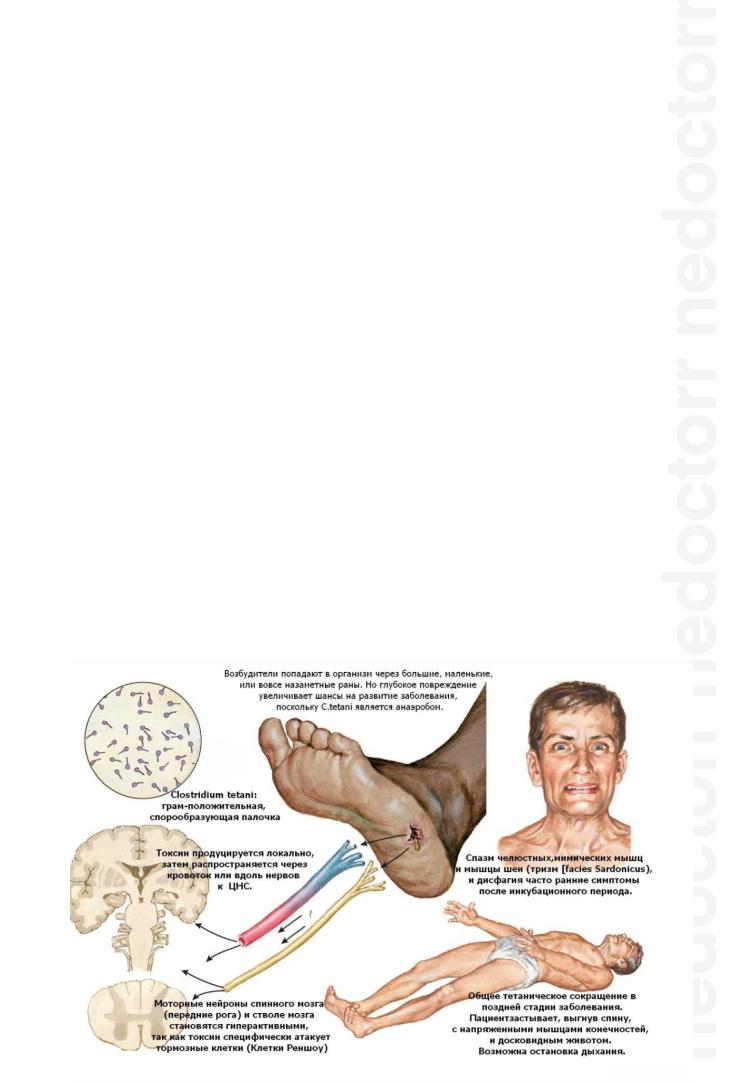

СТОЛБНЯК

Столбняк — инфекционное заболевание, которое вызвано действием столбнячного экзотоксина, продуцируемого грамположительной спорообразующей анаэробной бактерией (Clostridium tetani).

Клиническая картина:

Инкубационный период обычно составляет от 5 до 25 дней (редко до 60 дней), но может составить и всего несколько часов. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание.

Первые симптомы генерализованной формы заболевания — напряжение мышц, сопровождающееся неприятными ощущениями в жевательных мышцах, шее и спине. Вследствие спазма мимических мышц появляется своеобразное выражение лица — «сардоническая улыбка».

В течение нескольких часов или суток возникает затруднение глотания из-за судорожного спазма мышц глотки. На фоне постоянного тонического напряжения мышц развиваются болезненные тетанические судороги, вначале ограниченные, а затем генерализованные.

В зависимости от напряжения тех или иных мышц тело больного может приобретать причудливые формы. Иногда больной в постели выгибается в виде дуги, опираясь только пятками и затылком (опистотонус).

Вследствие гиперактивности симпатической нервной системы у больных могут отмечаться тахикардия или аритмия, профузное потоотделение, тахипноэ, повышение температуры тела до 40—42 °C. Судороги дыхательных мышц, голосовой щели и диафрагмы резко нарушают акт дыхания, вызывают асфиксию и могут привести к летальному исходу.

Смертельный исход возникает более чем в половине случаев на 3— 10-й день заболевания вследствие паралича дыхания. У большинства выживших больных наблюдается постепенное уменьшение частоты и выраженности судорог, напряжения мышц, что занимает иногда до двух месяцев.

Редко (преимущественно у привитых людей) развивается локальная форма столбняка в виде ограниченного мышечного спазма в месте инфицирования и, как правило, тризма жевательных мышц.

Диагноз основывается на клинико-анамнестических данных (развитие спазма мышц после повреждения кожи или слизистых оболочек) и не вызывает трудностей.

Лечение и профилактика:

Для нейтрализации токсина наиболее эффективно введение противостолбнячного человеческого иммуноглобулина 3—10 тыс. ME в/м или в/в. Если нет возможности использовать его, применяют лошадиный антитоксин 50 тыс. ME в/м, а затем в той же дозе медленно в/в.

Необходимы тщательная ревизия и хирургическое очищение раны, обкалывание ее противостолбнячной сывороткой.

Для устранения вегетирующих форм бактерий назначают метронидазол, возможно использование больших доз пенициллина или тетрациклина в течение 10 дней.

Для купирования судорог применяют в/в введение диазепама, при отсутствии эффекта используют кураре подобные средства, барбитураты, другие препараты для наркоза и проводят искусственную вентиляцию легких. При проявлениях симпатической гиперактивности используют адреноблокаторы.

Профилактику против столбняка осуществляют в плановом порядке у детей вакцинами (АКДС и АДС). Экстренная профилактика проводится при угрозе развития столбняка (проникающие и загрязненные раны, ожоги и отморожения II —III степени): привитым вводят 0,5 мл столбнячного анатоксина, не привитым — I мл анатоксина в сочетании с 3000 ME противостолбнячной сыворотки.

222

25. Опухоли головного и спинного мозга

6% всех новообразований в организме – опухоли ГМ (на 100 000 человек 15 случаев в год).

Злокачественность опухолей ГМ:

Характер течения: все опухоли ГМ злокачественны, так как приводят к смерти пациента вследствие гипертензии и дислокации ГМ.

Гистологическое строение: злокачественность определяется в зависимости от гистологических признаков, выявляемых при микроскопии.

Клинико-гистологическая классификация опухолей головного мозга:

Первичные:

Опухоли нейроэпителиальной ткани с диффузным ростом (глиомы) – 50%;

Опухоли черепных нервов (невриномы) – 5-10%;

Опухоли мозговых оболочек (менингиомы) – 30%;

Опухоли гипофиза (аденомы) – 10%;

Вторичные:

Метастазы при злокачественных новообразованиях легких, молочной железы или других органов;

Опухоли, врастающие в полость черепа.

По отношению к ткани мозга выделяют опухоли:

Внутримозговые (инфильтрируют) – глиомы и метастазы;

Внемозговые (сдавливают ) – опухоли гипофиза и черепных нервов, а также оболочечные опухоли.

ГЛИОМЫ

Такие опухоли растут из клеток глии:

Астроцитомы растут из астроглии (80% всех глиом);

Олигодендроглиомы растут из олигодендроглии (10%);

Глиомы смешанного характера растут из астроглии и олигодендроглии.

Характер роста глиом: инфильтративный рост – наличие опухолевых клеток в ткани мозга за пределами макроскопически видимой границы опухоли.

Цитологические признаки, определяющие злокачественность глиом:

Ядерный атипизм;

Наличие митозов;

Наличие пролиферации эндотелия (опухолевые клетки выделяют вещества, стимулирующие рост опухолевой сосудистой сети);

Наличие некрозов (так как сосуды не успеваю расти за опухолью).

223

Определение злокачественности глиом с помощью цитологических признаков:

Если есть 1 вышеперечисленный признак (в большинстве случаев это наличие ядреного атипизма), то опухоль низкой степени злокачественности;

Если есть 2-4 признака, то опухоль высокой степени злокачественности.

Различия клинического течения при глиомах высокой и низкой степени злокачественности:

Признак |

Опухоль низкой степени |

Опухоль высокой степени |

|

злокачественности |

злокачественности |

Скорость развития клинических |

3-5 лет |

4 месяца |

проявлений от манифистации до |

|

|

декомпенсации |

|

|

Пятилетняя выживаемость |

Около 30% |

Менее 3% |

Скорость развития рецидива после |

3-5 лет |

6-12 месяцев |

удаления |

|

|

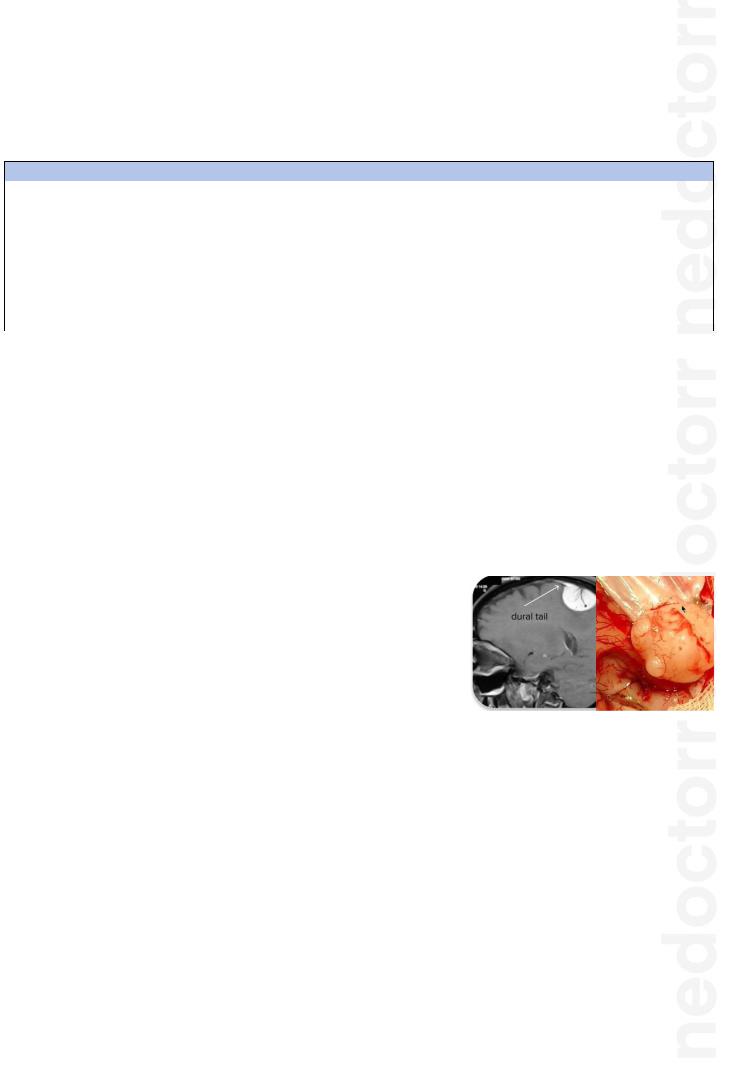

МЕНИНГИОМЫ (ОПУХОЛИ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК)

Место роста: клетки пахионовых грануляций (вкрапления арахноидальных клеток в твердой мозговой оболочке, служащие для резорбции ликвора).

Такие опухоли чаще образуются у женщин после 50% (в 65% случаев)

По значению выделяют:

Клинически значимые менингиомы (20%);

Клинически НЕ значимые менингиомы (10%) – менингиомы диаметром менее 1см с очень медленным ростом у женщин после 50.

Классификация по расположению менингиом:

Конвекситальные (над выпуклой поверхностью больших полушарий)– 40-50%;

Парасагиттальные (фалькс, стенки верхнего сагиттального синуса) – 20-30%. Такой большой процент, так как тут расположено наибольшее количество пахионовых грануляций;

Базальные (основание черепа) – 20-30%.;

Внутрижелудчоковые – очень редки. Причина таких опухолей: во время эмбриональной закладки в желудочках может оказаться небольшое количество клеток арахноидального эндотелия.

Экстрааксиальное расположение (внешние по отношению к парнехиме ГМ). Имеет питающий сосуд и может иметь дуральный хвостик. Опухоль как будто врастает в твердую мозговую оболочку.\

Характер роста менингиом: неинфильтративный. За пределами макроскопической границы опухолевых клеток не выявляется.

Степени злокачественности менингиом:

Типические (85%): 15% рецидивов в срок – 10 лет после операции;

224

Атипические (10-15%) - 30% рецидивов в срок 10 лет после операции;

Анапластические (1-2%) – 100% рецидивов в срок – 3 года после операции.

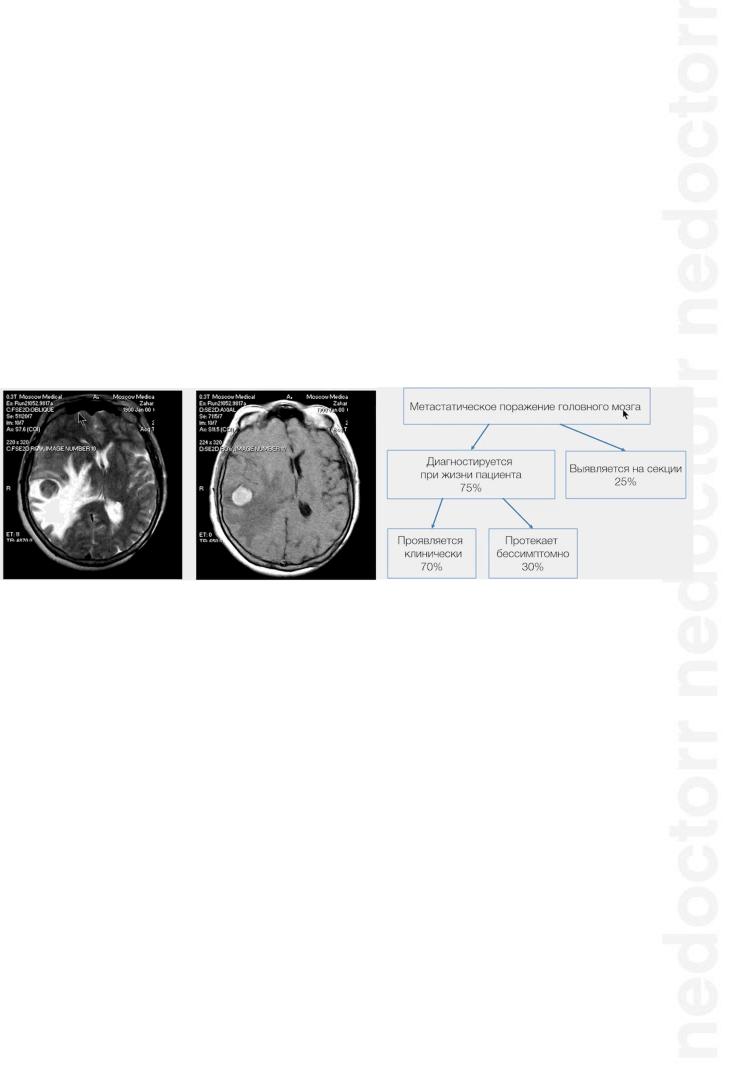

МЕТАТСТАИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ

Факты:

Метастазы в головной мозг наблюдаются у 25% пациентов, страдающих раком;

15-25% случаев метастазирования в ГМ выявляются только на аутопсии;

Метастазы обладают инфильтративным ростом.

Основные источники метастатического поражения ГМ:

Рак легкого - 30-60%. Средний срок обнаружения метастазов – 2-9 месяцев с момента выявления первичной опухоли.

Рак молочной железы – 10-30%. Средний срок обнаружения метастазов – 2-3 года с момента выявления первичной опухоли.

Меланома – 5-20%.

Количество метастазов в ГМ:

Единичный метастаз – 30%;

Множественные метастазы – 70%.

ОПУХОЛИ ГИПОФИЗА И ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Опухоли гипофиза:

Аденомы (99%) – располагаются в турецком седле.

Рак (1%).

Секретирующие (75%):

-Пролактиномы;

-Соматотропиномы;

-Аденокортикотропиномы.

Несекретирующие (25%)

Клиническая картина:

Опухоль растет между зрительными нервами, сдавливая их.

225

Неврологические расстройства возникают при поражении базальных отделов лобных долей, мамиллярных тел.

Нейроофтальмологические расстройства проявляются хиазмальным синдромом (битемпоральная гемианопсия – выпадение полей зрения с височных половин с двух сторон);

Эндокринные расстройства.

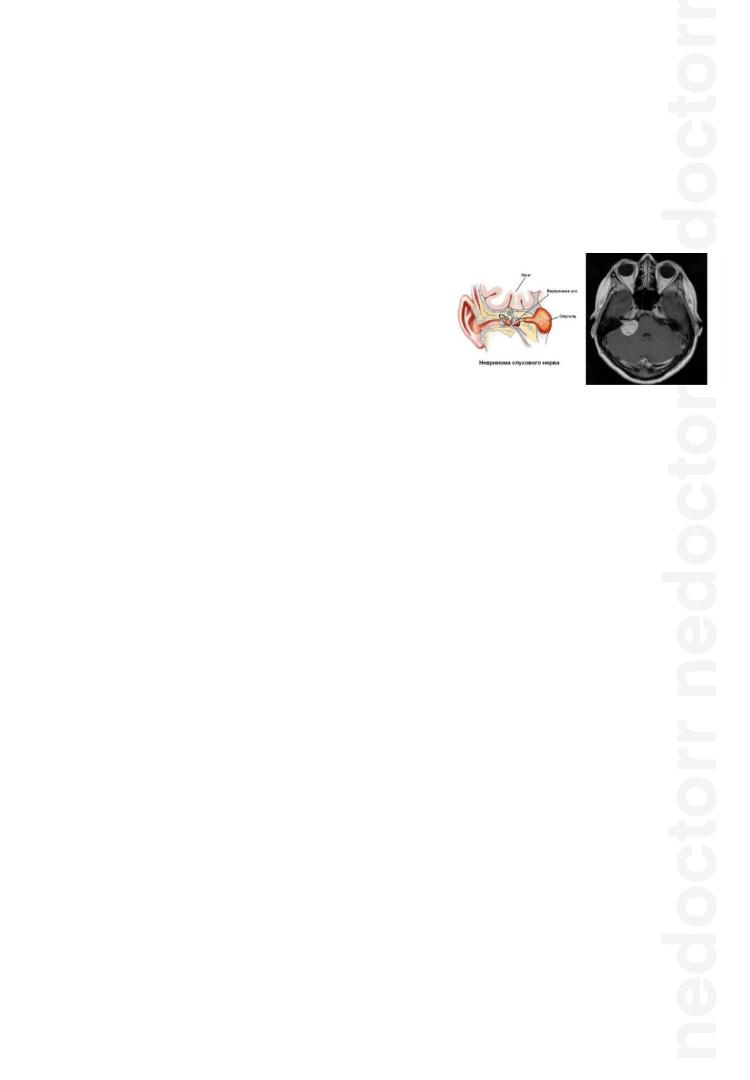

Опухоли черепных нервов:

Опухоли растут из: шванновских клеток вестибулярной пропорции вестибулокохлеарного нерва – невриномы (шванномы)

Расположены в: пространстве между Варолиевым мостом и пирамидой (мосто-мозжечковый угол);

Характер роста: неинфильтративный;

Злокачественные формы практически не встречаются.

Клиническая картина опухоли VIII нерва:

При поражении только VIII нерва возникают:

-Шум в ухе и головокружения;

-Постепенное снижение слуха;

-Глухота.

После полного разрушения нерва происходит поражение гомолатерального полушария мозжечка и Варлиевого моста, что приводит к:

-Атаксическим расстройствам;

-И даже фатальному финалу;

Также после полного разрушения VIII нерва происходит поражение мосто-мозжечкового угла и каудальной группы приводит к развитию бульбарного симптомокомплекса.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина зависит от локализации поражения и может быть любой.

Но можно выделить 4 основные синдрома при опухолях ГМ:

Локальные симптомы;

Внутричерепная гипертензия;

Дислокационный синдром;

Нейроэндокринный синдром.

226

Течение опухолей:

Проградиентное (с прогрессирующей постепенной симптоматикой);

Инсультообразное (возникает вследствие кровоизлияния, разрыва опухолевой кисты или острого развития окклюзионной гидроцефалии)

ЛОКАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

Симптомы ирритации (раздражения мозга) – когда инфильтрирующая опухоль начинает инфильтрировать структуры мозга, но еще не разрушает их полностью. К этим симптом относят:

Эпилептические припадки;

Симптомы выпадения – следствие разрушения мозговых структур.

Особенности локальной симптоматики:

При глиомах, менингиомах и метастазах могут иметь разнообразную локализацию, что приводит к различию локальных симптомов.

Невриномы и аденомы гипофиза имеют постоянную локализацию, а значит и постоянные локальные симптомы.

СИНДРОМ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Головная боль (диффузная, распирающая или сжимающая, в предутренние часы);

Тошнота и рвота (на уровне пика головной боли);

Застойные диски зрительных нервов (означает выраженность гипертензии и предупреждает об опасности: возможной атрофии зрительного нерва, а затем о необратимой слепоте).

Причины синдрома внутричерепной гипертензии при опухолях ГМ:

Увеличение объема опухоли (характерно для диффузных опухолей низкой степени злокачественности). При этом срабатывает защитный механизм: уменьшение ликвора и крови в ГМ, что на время помогает внутричерепному давлению оставаться в норме.

Перифокальный отек (вазогенный) – характерен для злокачественных опухолей. Причина возникновения такого отека при опухолях – воздействие на прилежащую мозговую ткань веществ (выделяются опухолью), стимулирующих пролиферацию эндотелия с нарушением функции ГЭБ. При внемозговых опухолях возможно также сдавление венозных сосудов, дренирующих кровь от прилежащих мозговых структур;

Окклюзионная гидроцефалия (встречается не всегда). Причина: облитерация опухолью (внутрижелудочковой или опухолью задней черепной ямки) путей

лимфооттока.

227

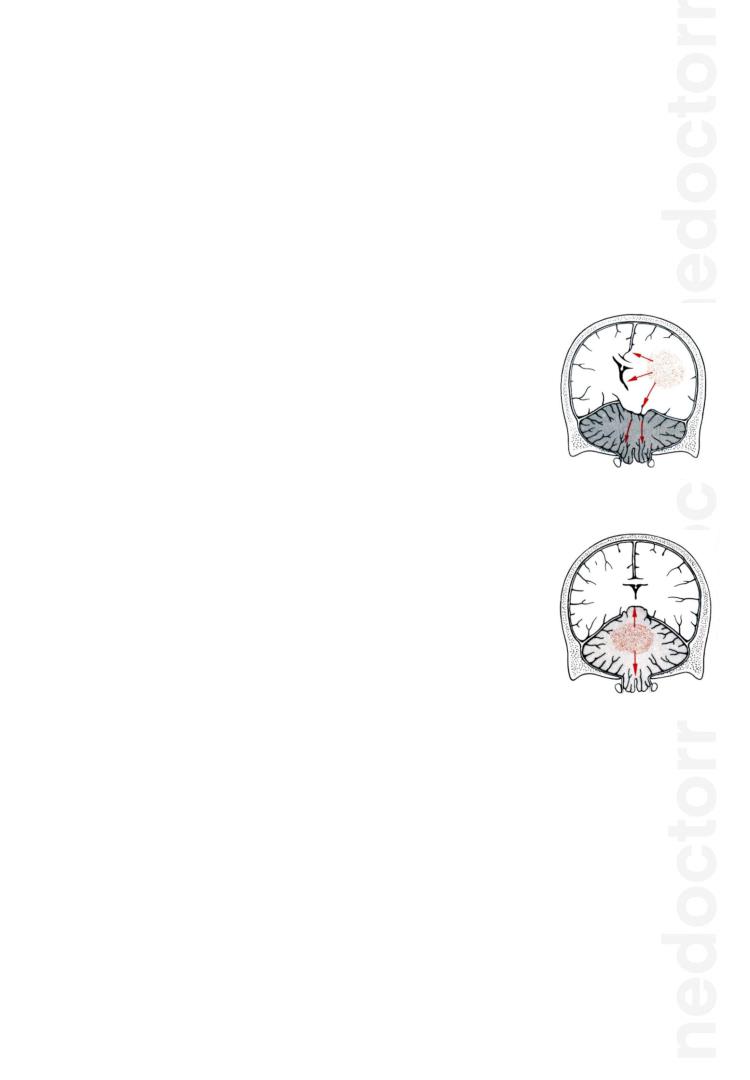

ДИСЛОКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ

Деформация ГМ:

Височно-тенториальное вклинение

Вклинение миндаликов мозжечка в большое затылочное отверстие

Височно-тенториальное вклинение:

Если опухоль находится в одном из больших полушарий, то, за счет собственного объема и перифокального отека, она «выталкивает» часть мозгового вещества под фалькс (в противоположную сторону), а другую часть мозгового вещества «выталкивает» через вырезку мозжечкового намета в субтинториальное пространство. Последнее приводит к сжатию ножек мозга (средний мозг), которые как раз находятся в вырезке,

что приводит к декомпенсации.

Затем, если давление слишком высокое, то происходит вклинение миндаликов мозжечка в затылочно-шейную дуральную воронку

(место перехода основания черепа в позвоночник), где в норме находится продолговатый мозг. При этом миндалики мозжечка

сдавливают продолговатый мозг (содержит центр дыхания и кровообращения), что приводит к гибели пациента.

Вклинение миндаликов мозжечка в большое затылочное отверстие:

Если опухоль находится в субтинториальном пространстве (мозжечок), то за счет своего объема, она может «вытолкнуть» вещество в затылочно-шейную дуральную воронку (место перехода основания черепа в позвоночник), где в норме находится продолговатый мозг. Вклинившиеся под давлением в эту воронку

миндалики мозжечка сдавливают продолговатый мозг (содержит центр дыхания и кровообращения), что приводит к гибели пациента.

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ СИНДРОМ

При опухолях в гипофизе: эндокринные нарушения и битемпоральная гемианопсия.

ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1.Неврологический осмотр – позволяет выявить локальную симптоматику, синдром внутричерепной гипертензии и дислокационный синдром;

2.При подозрении, что у пациента есть опухоль, то он направляется МРТ (рекомендуется) или КТ (при невозможности МРТ);

228

3.Осмотр окулиста – позволяет выявить застойных дисков зрительных нервов, а также оценить состояние полей зрения.

Прямые признаки опухоли на МРТ: изменение МР-сигнала или КТ-плотности вещества мозга.

Косвенные признаки опухоли: деформация желудочковой системы, а также смещение срединных структур.

Трактография: если опухоль расположена рядом с трактами, то нужно понимать прорастает опухоль в них или нет.

Люмбальная пункция: НЕ имеет диагностической ценности и сопровождается риском прогрессирования дислокационного синдрома - при проведении ЛП высасывание ликвора из спинного мозга вызывает снижение давления ниже дуральной воронки, что приводит к еще большему втягиванию миндаликов мозжечка и повреждению продолговатого мозга).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

В случае проведения люмбальной пункции в анализе ликвора отмечается белковоклеточная диссоциация (застойный ликвор) – повышение содержания белка при нормальном цитозе.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГМ

Консервативная терапия:

Используется на этапе подготовки к операции или как паллиативное лечение в неоперабельных условиях.

Дегидратация (борьба с перифокальным отеком и синдромом внутричерепной гипертензии):

Глюкокортикоиды – первая линия. Глюкокортикоиды встраиваются в эндотелий сосудов, вызывая стабилизацию ГЭБ, что вызывает вазогенный отек.

Осмотические диуретики – используются только при прогрессирующем ухудшении состояния и выраженном отеке мозга по данным МРТ (КТ). Лечение осмотическими диуретиками рекомендовано проводить в условиях БИТ или реанимационного отделения.

Неосмотические диуретики – могут назначаться в комплексе с осмотическими.

Антиконвульсанты – назначаются только при эпилептических припадках.

Нейроэпителиальные (высокозлокачественные) опухоли требуют:

Хирургическое лечение;

Лучевое;

Химиотерапию.

Менингиомы, невриномы, аденомы гипофиза требуют только хирургического лечения.

229

СИРИНГОМИЕЛИЯ

Сирингомиелия — хроническое патологическое состояние, характеризующееся образованием полостей в спинном мозге и нередко в продолговатом мозге (сирингобульбия). Полости чаще всего образуются в нижнем шейном и верхнем грудном отделе спинного мозга.

Патогенез:

В патогенезе заболевания предполагается роль препятствия на пути оттока цереброспинальной жидкости из IV желудочка в субарахноидальное пространство головного и спинного мозга, что гидродинамически приводит к расширению центрального канала спинного мозга. Синдром сирингомиелии нередко наблюдается при аномалиях развития краниовертебральной области, интрадуральных опухолях спинного мозга.

Нозологические формы

Бульбарная форма

В 15% наблюдений патологический процесс захватывает medulla и мост (сирингомиелобульбия)

Поражение ядер ЧН XII, XI, IX и X

-Явления бульбарного паралича (дисфагия, дисфония, дизартрия)

-Фибриллярные подергивания мышц языка, нарушение вкусовых ощущений, отсутствие небного и глоточного рефлексов

-Атрофия мышц языка

Поражение моста (ядра ЧН V и VII)

-Диссоциированные сегментарные расстройства чувствительности на лице

-Нарушения вкуса и слуха на стороне поражения

-Нистагм

-↓ или отсутствие корнеального рефлекса

Признаки сирингобульбии часто присоединяются к признакам сирингомиелии

Пояснично крестцовая форма

Локализация глиозного очага и полости в пояснично крестцовом отделе СПМ

-Симптоматика обнаруживается в нижней части туловища и нижних конечностях

-Атрофия мышц одной группы сопровождаются спастическими явлениями другой группы, ↑ глубоких рефлексов, патологические рефлексы

При распространении процесса на крестцовый отдел СПМ могут быть тазовые нарушения

230