невра файл к эукзамену

.pdf

ЭНЦЕФАЛИТ

Энцефалит — воспалительное заболевание головного мозга — наиболее часто вызывается вирусами, реже — другими возбудителями (бактерии, грибы, паразитарные инфекции).

Выделяют:

Первичные энцефалиты – когда инфекционный агент (нейротропный вирус) проникает через гематоэнцефалический барьер и непосредственно поражает мягкую и паутинную оболочки и вещество головного мозга.

Вторичные (параинфекционные) - на фоне системной инфекции возникают микрососудистые поражения и вследствие аутоиммунных реакций очаговая или диффузная демиелинизация нервных волокон головного мозга.

Клиническая картина:

Повышение температуры и головная боль.

В дальнейшем быстро (в течение нескольких часов, дней) могут присоединяться умеренные по выраженности менингеальные симптомы.

В тяжелых случаях нарушается сознание от оглушенности до комы, могут возникать различные неврологические и психические нарушения, обусловленные локализацией патологического процесса (афазия, центральные парезы конечностей, атаксия, нарушение поведения, психомоторное возбуждение и эпилептические припадки).

Продолжительность заболевания от двух недель до нескольких месяцев.

У части выживших больных остаются стойкие неврологические нарушения — центральные парезы конечностей, нарушение координации, афазия, деменция и другие расстройства, может возникнуть симптоматическая эпилепсия.

Диагностика:

Диагноз основывается на клинико-анамнестических данных и подтверждается исследованием цереброспинальной жидкости путем люмбальной пункции.

Исследование ликвора: обнаруживают повышенное давление и лимфоцитарный плеоцитоз (чаще 10—100 клеток в мм3), увеличение содержания белка.

201

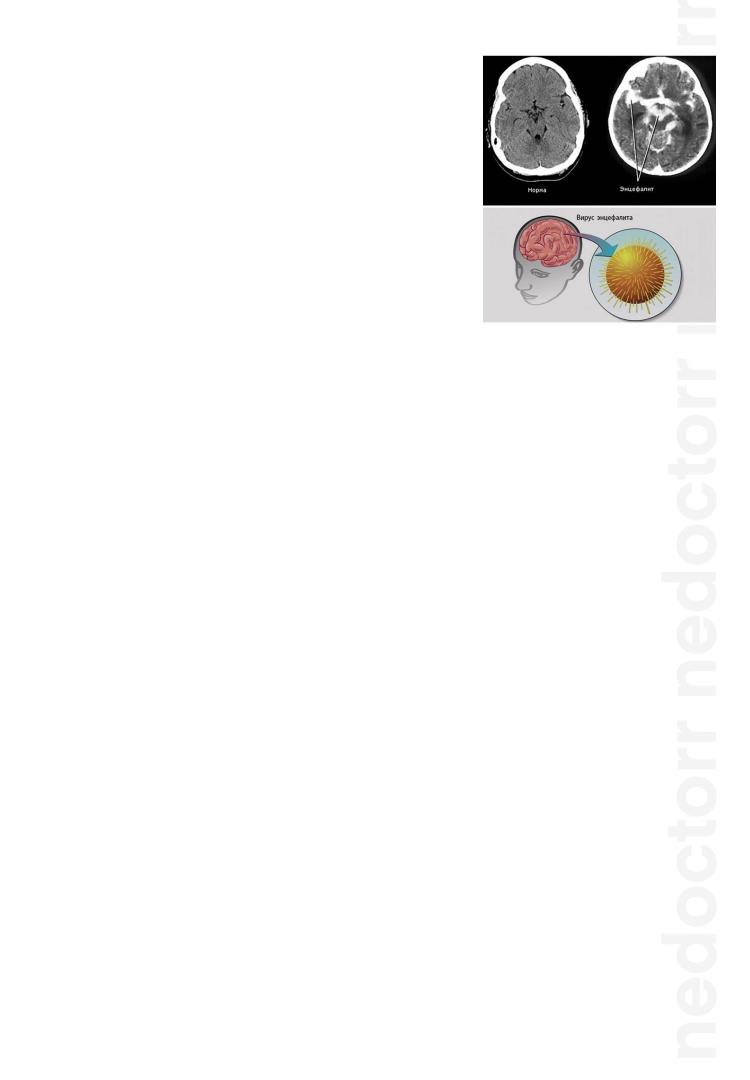

КТ и МРТ головного мозга: позволяют исключить другие его поражения (например, инфаркт, кровоизлияние, опухоль или абсцесс) и обычно выявляют воспалительные очаги в головном мозге.

Иммунологические методы: в крови и цереброспинальной жидкости определяют антитела к предполагаемым вирусам — возбудителям заболевания. При повторных исследованиях обнаруживают увеличение титра антител в процессе болезни, что имеет большое диагностическое значение.

Экспресс-диагностика с помощью полимеразной цепной реакции: позволяет установить возбудителя уже в первые дни заболевания.

Герпетический энцефалит

Клиническая картина:

Головная боль,

Эпилептические припадки,

Поведенческие нарушения,

Обонятельные и вкусовые галлюцинации,

Расстройства памяти афазия,

Могут развиться очаговые двигательные и сенсорные расстройства, что обусловлено преимущественной локализацией патологического процесса: поражением нижних и медиальных отделов височных долей, орбитальной части височных долей больших полушарий.

Во многих случаях быстро развивается сопор, а затем и кома.

При электроэнцефалографии часто наблюдаются характерные для этого заболевания периодические высокоамплитудные острые волны и медленноволновые комплексы 2—3 Гц в височных отведениях.

При КТ или МРТ обнаруживают деструктивное поражение височных долей, которое нередко преобладает в одном из полушарий.

У большинства из выживших больных остаются стойкие неврологические нарушения, нередко развивается симптоматическая эпилепсия.

Лечение:

В/в медленное введение ацикловира три раза в сутки.

Продолжительность лечения составляет 10—14 суток.

202

Клещевой весенне-летний энцефалит

Особенности:

Регистрируется главным образом на Дальнем Востоке и в Сибири, реже в европейской части страны. Заболевание возникает после укуса клеща или при употреблении сырого молока, содержащего вирус клещевого энцефалита. Оно чаще наблюдается в весеннелетний период.

Инкубационный период при укусе клеща составляет 8—20 дней, при алиментарном заражении — 7 дней.

Клиническая картина:

Заболевание обычно начинается с подъема температуры до 39—40 °C, озноба, сильной головной боли, тошноты и рвоты, боли в мышцах конечностей.

Присоединяются менингеальные симптомы и очаговые симптомы поражения центральной нервной системы.

Наиболее часто возникают периферические парезы в мышцах шеи, плечевого пояса и проксимальных отделах рук, вызванные поражением ядер добавочного нерва, передних рогов шейных сегментов спинного мозга. Из-за слабости мышц шеи развивается характерный признак «свисающей» головы.

Возможны и другие проявления поражения центральной нервной системы: бульбарный синдром с дизартрией и атрофией языка, центральные парезы конечностей, гиперкинезы, полирадикулоневритический синдром.

Иногда отмечается тяжелое течение заболевания с выраженным нарушением сознания, которое почти в трети случаев приводит к летальному исходу.

Однако у большинства больных в конце 2-й недели начинается постепенное восстановление, которое приводит к полному или частичному регрессу двигательных нарушений.

Наиболее часто остаются слабость и атрофии в мышцах шеи и плечевого пояса.

У некоторых больных развивается кожевниковская эпилепсия: миоклонический гиперкинез в определенных группах мышц, на фоне которого периодически возникают генерализованные эпилептические припадки.

Лечение:

Применяют гомологичный гамма-глобулин (титрованный против вируса клещевого энцефалита) или сывороточный иммуноглобулин (получаемый из плазмы доноров).

Для профилактики заболевания используют тканевую инактивированную вакцину.

При укусе клеща для профилактики энцефалита вводят противоклещевой гамма-

глобулин.

203

ПОЛИОМИЕЛИТ

Полиомиелит (эпидемический детский паралич) — острое вирусное заболевание,

приводящее к поражению нейронов передних рогов спинного мозга и двигательных ядер ствола головного мозга с развитием периферических парезов или параличей конечностей, бульбарных, мимических и редко глазных мышц. Наиболее часто болеют дети в возрасте от 6 месяцев до 10 лет.

Этиология: полиовирус, реже — другие вирусы (ЕСНОвирусы, вирус Коксаки, возбудитель паротита), что расценивается как полиомиелитоподобный синдром.

Путь заражения: алиментарный. Реже воздушно-капельный.

Клиническая картина:

Инкубационный период колеблется от 3 до 35 дней, в среднем составляет 17 дней.

Вначале возникает общее недомогание, повышение температуры, желудочнокишечные или катаральные дыхательные расстройства.

Вслед за этим появляется головная боль и могут обнаруживаться менингеальные симптомы (асептичесий менингит).

В большинстве случаев заболевание заканчивается на этой стадии.

Однако у части (1—2%) больных через 2—5 дней развиваются двигательные нарушения, которые нарастают в течение суток или нескольких дней. Нередко в мышцах отмечаются фасцикуляции, вызванные поражением передних рогов спинного мозга, они могут предшествовать развитию периферических парезов. Наиболее часто парезы или параличи возникают в нижних конечностях, но могут захватывать и мышцы туловища, шеи и рук.

Больных часто беспокоят боли и спазмы в паретичных мышцах.

При клиническом исследовании определяется мышечная гипотония и арефлексия в конечностях. Степень двигательных нарушений варьирует от легкого пареза в одной конечности (чаще в ноге) до тетраплегии. У большинства больных постепенное восстановление двигательных функций начинается уже к концу 1-й недели после развития парезов.

Диагностика:

В период эпидемической вспышки диагноз основывается на клинических данных и чаще всего не вызывает сложностей.

При спорадических случаях диагноз полиомиелита подтверждается вирусологическими исследованиями в крови и цереброспинальной жидкости, выделением вируса из зева, кала.

204

В цереброспинальной жидкости обнаруживают умеренное повышение числа клеток (до 100 в мм3), вначале преимущественно нейтрофилов, затем лимфоцитов, умеренное повышение белка.

При полиомиелитоподобном синдроме для установления возбудителя применяется полимеразная цепная реакция.

Лечение:

Симптоматическое:

Для уменьшения болей применяют парацетамол или другие анальгетики,

Для устранения мышечных спазмов — диазепам (седуксен), тизанидин (сирдалуд).

При нарушениях глотания питание больных проводится через назогастральный зонд.

При дыхательной недостаточности проводят искусственную вентиляцию легких.

Для предупреждения контрактур мышц назначают лечебную гимнастику, массаж. По завершении реабилитационных мероприятий через два года при показаниях проводят ортопедические хирургические операции. Необходима изоляция больного и детей, имевших с ним контакт.

Профилактические прививки - вакцина, содержащая ослабленные живые вирусы, назначается внутрь новорожденным дважды с перерывом восемь недель, с последующей ревакцинацией в возрасте один и четыре года. Вероятность развития полиомиелита после прививки крайне мала (0,02— 0,04 случая на 1 млн вакцинаций).

205

ПОПЕРЕЧНЫЙ МИЕЛИТ

Поперечный миелит характеризуется очаговым воспалением спинного мозга, захватывающим несколько сегментов, чаще шейных и грудных.

Этиология: вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирусом. Почти единственным бактериальным возбудителем может быть микоплазма.

Клиническая картина:

Через несколько дней или недель после инфекционного заболевания либо без внешних признаков инфекции развиваются боли шее или спине, слабость и онемение стоп и ног (реже кистей и рук), нарушение функции тазовых органов. В этот период у больного обычно нет повышения температуры и других общеинфекционных проявлений.

При клиническом обследовании определяется проводниковый тип нарушения чувствительности на туловище, нижний центральный парапарез (редко тетрапарез).

У части больных в дальнейшем отмечаются симптомы поражения головного мозга, диагностируется рассеянный склероз.

Диагностика:

Диагноз основывается на клинических данных (развитие после инфекционного заболевания симптомов поперечного поражения спинного мозга).

Исследование ликвора: наличие лимфоцитарного плеоцитоза (от 10 до 100 лимфоцитов в мм3) в цереброспинальной жидкости при незначительном повышении уровня белка и нормальной концентрации глюкозы.

МРТ спинного мозга: обнаруживаются изменения сигнала в режиме Т2 на протяжении двух или трех сегментов спинного мозга, эти изменения незначительно усиливаются после контрастирования (введения гадолиния) в режиме Tl.

Во многих случаях не удается серологическими и ликворологическими исследованиями доказать роль конкретного вируса в развитии заболевания, поэтому диагноз часто носит только предположительный характер.

Лечение:

Часто используются высокие дозы кортикостероидов в виде пульс-терапии (метилпреднизолон в течение 3—5 дней), эффективность этого лечения не доказана.

Также иногда применяются обменное переливание плазмы (плазмаферез) и внутривенное введение человеческого иммуноглобулина G.

206

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

Этиология: спирохета (борреллия), которая попадает в организм при укусе иксодового клеща, распространенного в Европе и Северной Америке (болезнь описана в городе Лайм в США).

Клиническая картина:

В месте укуса клеша на теле возникает увеличивающаяся в размере кольцевидная эритема, иногда окруженная дополнительными очагами, в связи с этим другое название заболевания — хроническая мигрирующая эритема.

Кожные поражения могут остаться единственным симптомом заболевания, но через несколько недель или месяцев часто (в двух третях случаев) развиваются артриты и реже кардиальные осложнения.

Неврологические осложнения развиваются примерно в 10—15% случаев и проявляются чаше всего головной болью, ригидностью шейных мышц, тошнотой, общей слабостью (менингоэнцефалит).

Возможны невриты черепных нервов (чаще неврит лицевого нерва) и периферических нервов, радикулоневриты.

Редко наблюдаются симптомы поражения спинного мозга (миелит), конского хвоста, возникает полимиозит, а также хроническая лаймская энцефалопатия, характеризующаяся выраженной общей слабостью и различными когнитивными нарушениями.

Диагностика:

Предположительный диагноз основывается на наличии укуса клеща с развитием мигрирующей эритемы и появлением соматических и/или неврологических нарушений.

Диагноз подтверждается серологическими и ликворологическими исследованиями,

показывающими положительные тесты на борреллию.

При исследовании цереброспинальной жидкости обнаруживается :лимфоцитарный плеоцитоз (до 3000 клеток в мм3) с повышением уровня белка при нормальном уровне глюкозы.

Лечение:

При укусе клеща и развитии мигрирующей эритемы назначают антибиотики (пенициллин, тетрациклин или эритромицин), чтобы предотвратить развитие сердечных, суставных и неврологических осложнений.

При развитии неврологических нарушений требуются высокие дозы антибиотиков: пенициллин 20 млн ЕД/сут в/в или цефтриаксон 2 г/сут в течение двух недель.

При болевом синдроме (радикулоневрит, неврит) помогает дополнительное назначение

преднизолона.

207

НЕЙРОСИФИЛИС

Нейросифилис — поражение нервной системы при сифилисе.

Этиология и патогенез: бледная трепонема, проникая через гематоэнцефалический барьер, может вызвать воспалительные изменения в сосудах и оболочках головного и спинного мозга, а также дегенеративное поражение вещества головного и спинного мозга, образование гумм в головном мозге.

Формы нейросифилиса:

бессимптомный (скрытый, латентный),

острый сифилитический менингит,

менинговаскулит,

неврит зрительных нервов,

паренхиматозный — прогрессирующий паралич (паралитическая деменция),

спинная сухотка (tabes dorsalis'),

сифилитическая гумма.

Клиническая картина:

Латентный (скрытый, бессимптомный) нейросифилис диагностируется на основании изменений в цереброспинальной жидкости (лимфоцитарный плеоцитоз, увеличение количества белка, положительная реакция Вассермана) у больного сифилисом. В большинстве случаев изменения цереброспинальной жидкости спонтанно регрессируют, однако у части (20%) больных развиваются неврологические осложнения, поэтому при установлении латентного нейросифилиса рекомендуют такой же курс лечения, как и при его клинических формах.

Клинически явный сифилитический менингит возникает через несколько месяцев или лет, в среднем один год после заражения, и проявляется типичной клиникой острого серозного менингита. Нередко отсутствует лихорадка, наблюдается поражение черепных нервов.

Менинговаскулярный сифилис, обусловленный воспалительным процессом в мозговых оболочках и сосудах головного и спинного мозга (церебральный и спинальный эндаргериит), может служить причиной ишемического инсульта головного и спинного мозга. Инсульты развиваются обычно через 5—30 лет после заражения, часто у людей молодого или среднего возраста, они вызваны поражением (сужением и закупоркой) преимущественно артерий среднего калибра. Развитию инсульта иногда предшествуют головные боли, нарушение сна и эмоциональные расстройства, обусловленные поражением оболочек, сосудов и вещества головного мозга.

Спинная сухотка представляет собой воспалительную лимфоцитарную и плазматическую инфильтрацию задних корешков и задних канатиков спинного мозга на уровне грудных и пояснично-крестцовых сегментов с последующей их дегенерацией. Характерны пронзающие боли, сенситивная атаксия, снижение или полное выпадение глубоких видов чувствительности, утрата ахилловых и коленных рефлексов, вялость или отсутствие реакции зрачков на свет при сохранении реакции на конвергенцию и аккомодацию (симптом Арджила Робертсона), изменение формы зрачков и анизокория. Могут быть нарушения функции тазовых органов.

208

Прогрессирующий паралич морфологически характеризуется утолщением мягких мозговых оболочек, диффузной корковой атрофией и гидроцефалией, т.е. представляет собой хронический менингоэнцефалит. Он проявляется прогрессирующими двигательными расстройствами — нарушениями ходьбы («параличами»), психическими расстройствами — нарастающей деменцией, эмоциональной лабильностью, апатией с последующим присоединением парезов рук и ног, иногда развитием эпилептических припадков, нарушением контроля над функциями тазовых органов, симптомом Арджила Робертсона.

Неврит зрительных нервов вызывает их атрофию и проявляется односторонней, а затем и двусторонней потерей зрения.

Сифилитическая гумма по своим клиническим признакам напоминает опухоль головного мозга.

Диагностика:

Диагноз нейросифилиса основывается на анамнестических данных, неврологических и психических нарушениях, серологических реакциях и результатах исследования цереброспинальной жидкости.

Используются реакция Вассермана и в неясных случаях высокочувствительная реакция иммунофлюоресценции и реакция иммобилизации бледных трепонем. Необходимо учитывать возможность ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

При активном инфекционном процессе в цереброспинальной жидкости обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз (200—300 клеток в I мм3), увеличение белка и гаммаглобулинов.

При КТ и МРТ головного мозга можно обнаружить расширение желудочковой системы (гидроцефалию) и признаки атрофии коры головного мозга или очаговое поражение головного мозга при менинговаскулярном нейросифилисе.

Лечение:

Лечение основывается на применении бензилпенициллина в течение 14 дней.

Другой возможный вариант лечения — цефтриаксон (цефалоспорин) по 1 г 4 раза в сутки в течение 14 дней.

Антибактериальная терапия целесообразна и в равной степени эффективна и при развитии картины прогрессирующего паралича, спинной сухотки и гуммозного сифилиса.

209

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) вызывает неврологические осложнения более чем у половины больных. При аутопсии практически у всех больных обнаруживается повреждение центральной нервной системы.

Клиническая картина:

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (комплекс СПИД— деменция) возникает более чем у половины больных на фоне развернутой клинической картины СПИДа. Она характеризуется нарастающими расстройствами памяти и внимания, апатией, заторможенностью и замедленностью мышления, приводящими к деменции. Возможны двигательные нарушения (атаксия, нижний центральный парапарез), изменения поведения с развитием психозов и эпилептические припадки.

КТ и МРТ выявляет диффузные изменения белого вещества и атрофию головного мозга, серологические исследования обнаруживают антитела к ВИЧ. Смерть наступает в среднем через полгода после развития деменции.

Миелопатия возникает изолированно или сочетается с энцефалопатией. Она проявляется центральным нижним парапарезом, утратой глубокой чувствительности в нижних конечностях, недержанием мочи.

Среди оппортунистических инфекций, возникающих на фоне иммунодефицитного состояния встречаются:

Чаще встречается токсоплазмозный энцефалит, который характеризуется головной болью и нарастающей неврологической симптоматикой (афазия, центральный гемипарез, атаксия и др.), эпилептическими припадками. КТ и МРТ головного мозга выявляет один или несколько очагов, которые накапливают контрастное вещество по периферии в виде кольца.

Цитомегаловирусный и герпетический энцефалиты проявляются эпилептическими припадками, спутанностью сознания, психическими расстройствами. КТ и МРТ может обнаружить диффузное или очаговое поражение головного мозга.

Криптококковый менингит развивается остро или подостро с головной болью, тошнотой и лихорадкой, приводя постепенно к нарушению сознания.

Диагноз оппортунистических инфекций при СПИДе подтверждают соответствующие исследования цереброспинальной жидкости и сыворотки крови.

Среди поражений периферической нервной системы чаще встречается сенсорная полиневропатия. Она возникает почти у трети больных на поздней стадии СПИДа, типичны боли и парестезии в дистальных отделах конечностей.

У 5—10% больных ВИЧ-инфекцией развивается опоясывающий лишай вследствие поражения спинномозговых корешков и ганглиев вирусом опоясывающего герпеса

(Herpes zoster).

В качестве других поражений периферической нервной системы при СПИДе возможны

невропатия лицевого нерва, острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия, автономная полиневропатия.

210