невра файл к эукзамену

.pdf

Эффективность не доказана

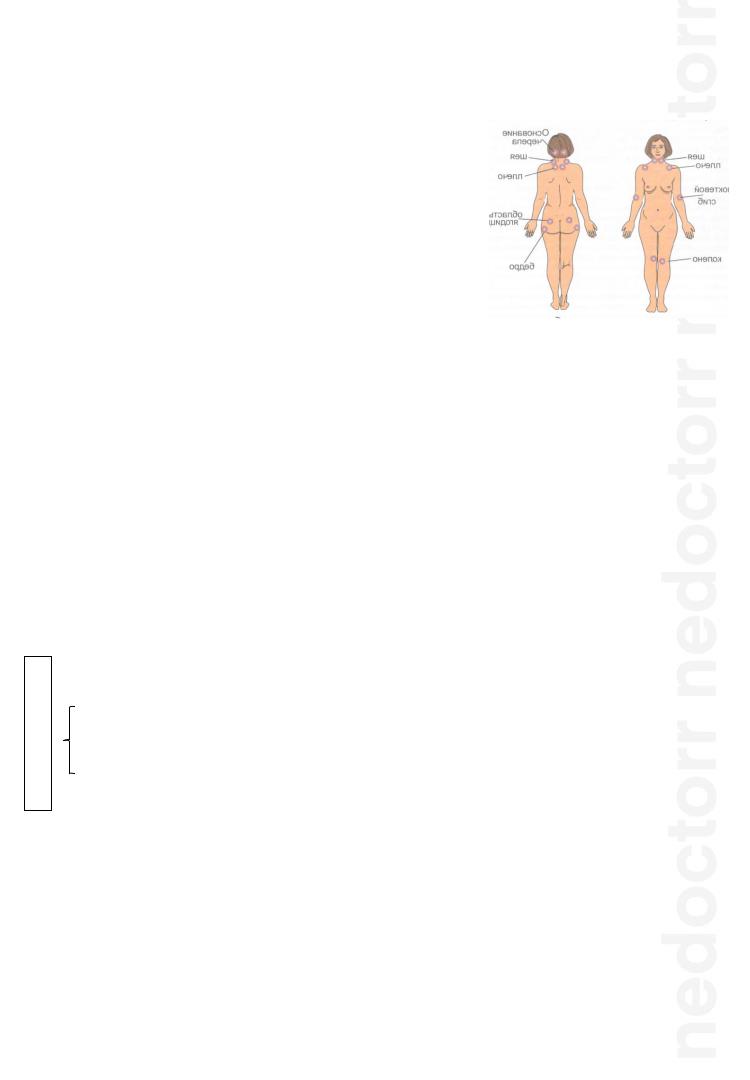

ФИБРОМИАЛГИЯ

Фибромиалгия — заболевание, диффузная симметричная мышечно-скелетная боль,

Чаще встречается у женщин 30-50 лет;

Характерна диффузная и симметричная боль в мышцах туловища и конечностей;

Может локализоваться в определенных мышца либо мигрировать;

Боль ноющая и жгучая, сопровождается ощущением скованности в мышцах и суставах.

Болевые чувствительные зоны располагаются в области основания черепа, шеи, плеча, локтевых сгибах, ягодиц, бедер, коленных суставов.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение острой и подострой болей:

Информирование пациента о доброкачественном характере заболевания (успокоить);

Пациенту необходимо сохранять социальную и бытовую активность;

Для снижения боли: НПВС (коксибы более безопасны для ЖКТ, но опасны для

ССС), миорелаксанты (медакам, сердалуд). Принимать не более 7 дней.

У части пациентов: охлаждающие или согревающие компрессы, мануальная терапия, школа при болях в спине;

Лечебная гимнастика (после ослабления боли).

Лечение острой радикулопатии:

Антидепрессанты (дулоксетин);

Для снижения боли: НПВС (коксибы более безопасны для ЖКТ, но опасны для

ССС), миорелаксанты (медакам, сердалуд). Принимать не более 7 дней;

Литическая капельница для снятия боли и отека. В капельницу добавляем диуретик или преднизалон.

Устранение ишемии: дрентал.

Витамины группы В в больших дозах – для питания корешка.

Лечение хронической неспецифической боли:

Мультидисциплинарное лечение:

Лечебная гимнастика – самое важное;

Когнитивно-поведенческая терапия;

Лекарственная терапия (НПВП, миорелаксанты, антидепрессанты – амитриптилин);

Мануальная терапия;

Иглорефлексотерапия;

Лечебные блокады или радиочастотная денервация фасеточных суставов.

Показания к хирургическому лечению при дискогенной радикулопатии:

161

Синдром компрессии корешков конского хвоста (экстренно);

Нарастающий или выраженный парез;

Интенсивная боль при отсутствии эффекта от консервативной терапии (относительное показание)

Варианты хирургического лечения:

Дискэктомия;

Микродискэктомия;

Декомпрессия позвоночного канала;

Лазерная вапоризация;

Нуклеопластика.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЙ СПИНЕ

Гимнастика (ходьба и плавание);

Ограничение тяжелых физических и статических нагрузок;

Обучение пациента правильным движениям и позам.

ДИАГНОЗ

Диагноз неспецифических болей основывается на клинических данных (анамнез, неврологическое и невроортопедическое обследование).

Диагноз дискогенной радикулопатии основывается на клинических признаках поражения спинного корешка. Подтверждается КТ или МРТ.

Диагноз фибромиалгии основывается на клинических данных (хронические диффузные боли в мышцах, наличие тендерных зон минимум 11 из 18) и исключением других причин болей.

Диагноз специфических болей устанавливается на основании клинических данных и данных инструментальных исследований.

Порядок диагноза:

1.Острая или хроническая боль

2.Миогенная или вертеброгенная

3.Что болит именно болит (поясница, шея)

4.Синдромы

Пример: хроническая вертеброгенная цервикалгия с корешковым синдромом С7 слева.

162

21. Заболевания периферической нервной системы

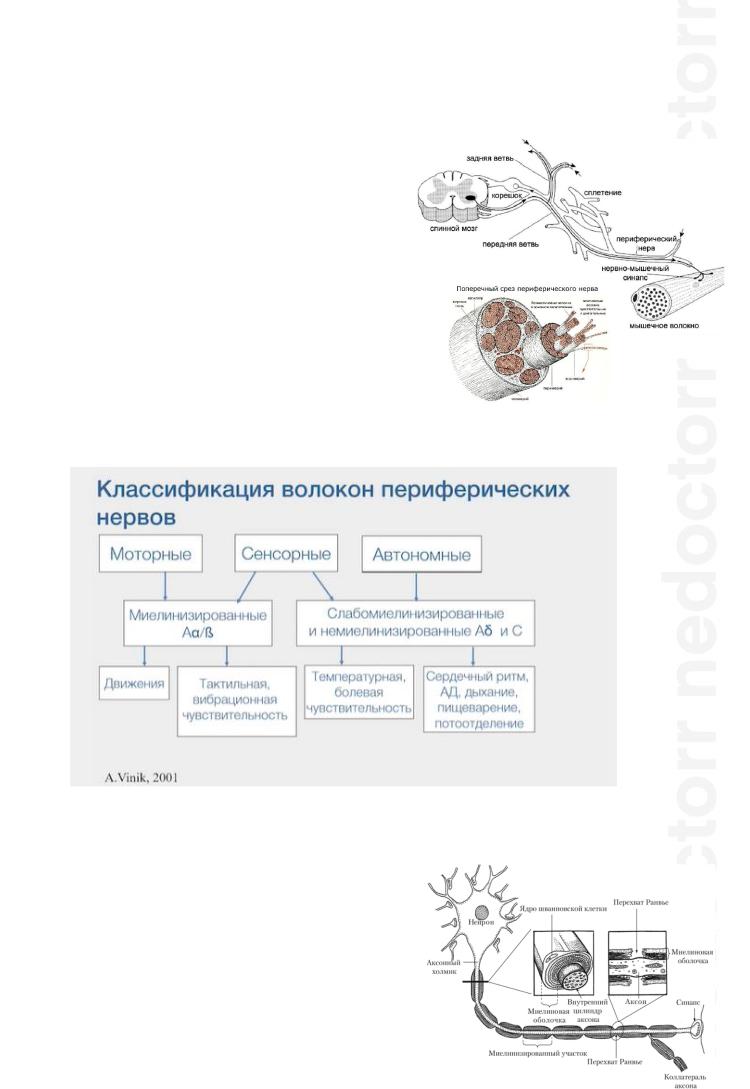

Периферическая нервная система (ПНС) – совокупность структур, поражение которых приводит к развитию периферического пареза.

Строение ПНС:

1.Передние рога спинного мозга – тело нижнего моторного нейрона

2.Корешки

3.Сплетения

4.Периферические нервы

5.Нервно-мышечный синапс

6.Мышц

Всоставе периферического нерва помимо двигательных есть и чувствительные волокна. Чувствительные волокна в составе заднего корешка входят в вещество спинного мозга.

Периферический нерв содержит разные по своему строению и функциям волокна:

Строение миелинизированного нервного волокна:

Снаружи такое волокно покрыто миелиновой оболочкой из шванновских клеток;

На границе между шванновскими клетками находятся перехваты Ранвье. На этих перехватах нет миелиновой оболочки.

Под миелиновой оболочкой находится собственно осевой цилиндр нерва, который осуществляет связь нейротрофического центра с рабочим органом.

163

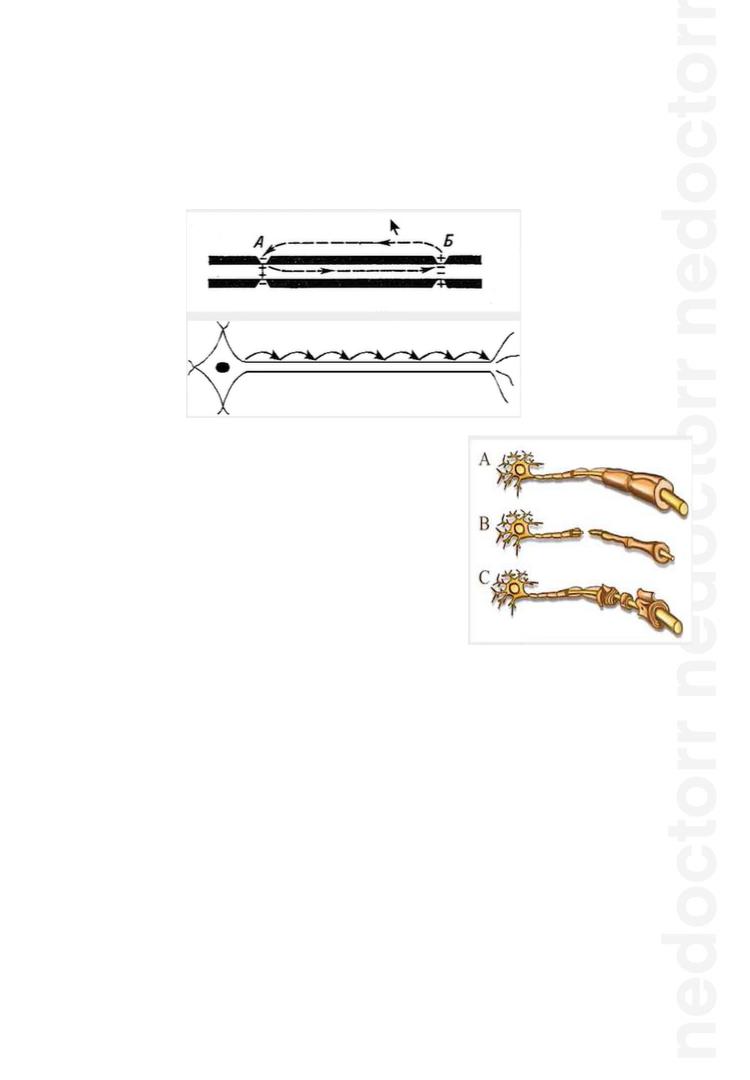

Как возбуждение распространяется по волокну?

Для миелинового волокна характерен сальтаторный путь распространения возбуждения (перепрыгивающий из одного перехвата Ранвье на другой). Это обеспечивает быстрое распространение (100м/сек) возбуждения и не требует значительных энергозатрат.

По безмиелиновому волокну возбуждение распространяется волнообразно, при этом скорость распространения импульса значительно меньше (1-2 м/сек).

Варианты повреждения периферических нервов:

Атрофия и дегенерация аксона (аксонопатия) – когда первично страдает осевой цилиндр нерва, что приводит к нарушению связи трофического центра с мышцей;

Сегментарная демиелизация (миелинопатия) – когда первично страдает миелиновая оболочка;

Первичное поражения ганглия заднего корешка

(нейронопатия) – развитие сенсорных нарушений (так как в заднем корешке идут чувствительные волокна).

В чистом виде такие изменения присутствуют только вначале развития патологического процесса. При далеко зашедшей стадии страдают и миелиновая оболочка и осевой цилиндр:

Если первично процесс начался с демиелинизации, то страдает и осевой цилиндр, это приводит к потере связи между трофическим центром и мышцей. Итог: денервация мышечных волокон, их атрофия и гибель.

Выделяют сегментарную демиелинизацию (поражение в определенных сегментах) и диффузную демиелинизацию (поражение на протяжении большей части нерва).

Если первично аксональное поражение, то развивается денервация с последующим вовлечением в процесс миелиновой оболочки. Такой патологический процесс обычно распространяется по направлению от дистальных отделов к проксимальным.

При травматическом повреждении аксона возникает его перерождение дистальнее места повреждения: погибает как аксон, так и миелиновая оболочка. Проксимальнее места поражения патологические процессы не столь выражены: тело мотонейрона в спинном мозге становится округлым, его хроматин

рассеивается (хроматолиз), но нейрон остается жизнеспособным

164

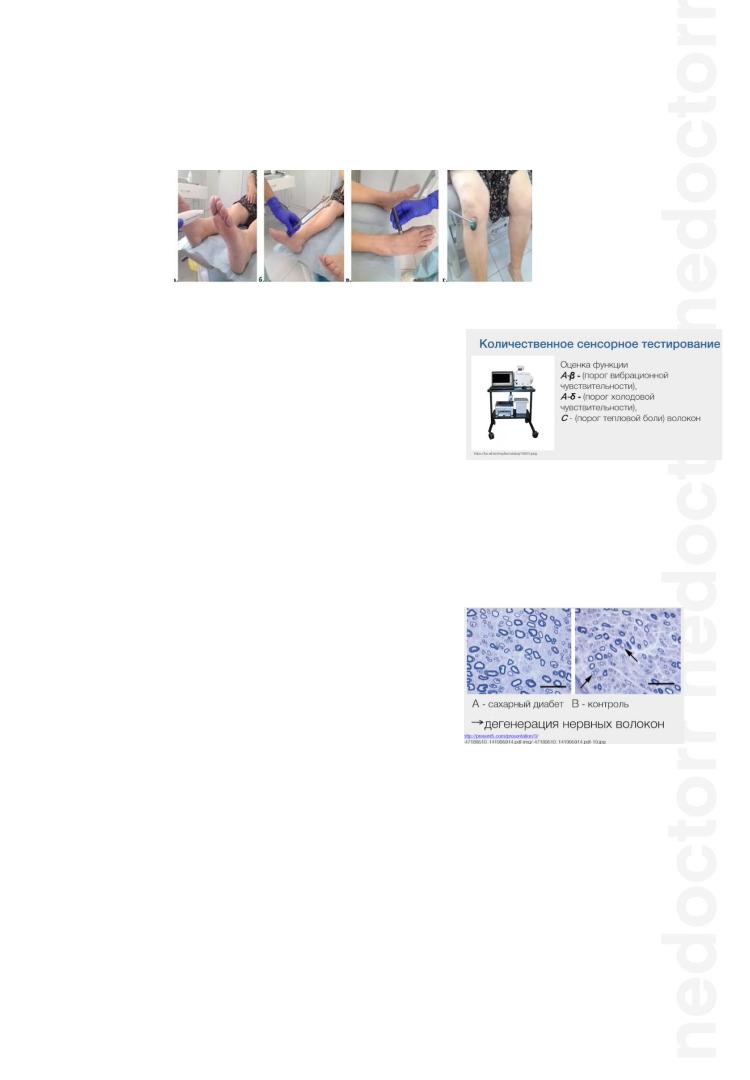

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Клинические методы (клинико-неврологический осмотр):

Цель: исследование функции нервных волокон, входящих в состав периферических нервов;

Нейрофизиологические методы для оценки функции периферических нервов:

-Электромиография – оценка функции двигательных и чувствительных волокон;

-Количественное сенсорное тестирование – оценка функции тонких чувствительных волокон;

-Методика вызова потенциалов в ответ на термическую регуляцию – оценка функции А-дельта и С-волокон при их селективной стимуляции.

УЗИ – мы можем оценить состояние нерва, его поперечное и продольное сечение (площадь), увидеть сдавление, степень компрессии и её причину;

МРТ (в основном сплетений) – оцениваем состояние сплетений и корешков, компрессию при её наличии.

Морфологические методы (исследования биоптата нерва):

-Биопсия кожи (малоинвазивный метод) с целью количественной оценки интраэпидермальных (тонких) волокон. Можем оценить плотность их распространения на единице площади; их диаметр.

-Конфокальная микроскопия нервов роговицы (неинвазивный метод). С

помощью этого метода мы можем оценить состояние нервов роговицы.

-Биопсия икроножного нерва (см картинку)

с последующей микроскопической оценкой состояния различных волокон, входящих в состав нерва. Метод весьма травматичен, поэтому используем его в последнюю очередь.

165

ТИПЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕВРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мононевропатия – изолированное поражение одного периферического нерва;

Множественная мононевропатия - одновременное или последовательное поражение нескольких (2 и более) периферических нервов;

Полиневропатия характеризуется диффузным поражением периферических нервов;

Плексопатия — поражение нервных сплетений, формирующихся спинномозговыми корешками (шейного, плечевого или пояснично-крестцового) вследствие травмы или других причин (хроническая компрессия, сахарный диабет, инфильтрация злокачественной опухолью, лучевая терапия и др.).

Радикулопатия представляет собой поражение спинномозгового корешка, она чаще всего вызвана его компрессией межпозвоночной грыжей (рассматривается в вопросе 20).

МОНОНЕВРОПАТИИ

Причины:

Травма нерва;

Сдавление в анатомическом канале (тунельные невропатии);

Эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, акромегалия);

Системные заболевания соединительной ткани (СКВ);

Компрессия нерва опухолью или гематомой;

Инфекции (лепра).

Невропатия лицевого нерва (паралич Белла) – вариант тунельной невропатии

Причина: воспаление, отек и компрессия нерва в узком костном канале (например, в фаллопиевом). Такая невропатия предположительно имеет инфекционный (вирус простого герпеса) или инфекционно-аллергический генез.

Клиническая картина:

Боли в области сосцевидного отростка, на фоне которых остро развивается односторонний парез или паралич мимических мышц.

Признаки периферического пареза лицевого нерва:

Вовлекаются как нижняя так и верхняя части мимической мускулатуры, что делает лицо асиммитричным;

Плохо поднимается бровь;

Плохо зажмуривается глаз;

Сглаженность носогубной складки;

Опущение угла рта;

При улыбке рот смещается в здоровую сторону;

В зависимости от уровня поражения лицевого нерва возможны сухость глаза или слезотечение, нарушение вкуса на передних двух третях языка, гиперакузия на стороне паралича.

166

Варианты тунельных невропатий:

Синдром запястного канала;

Синдром кубитального канала;

Компрессия лучевого нерва на уровне плеча;

Компрессия малоберцевого нерва в области головки малоберцовой кости;

Болезнь Рота.

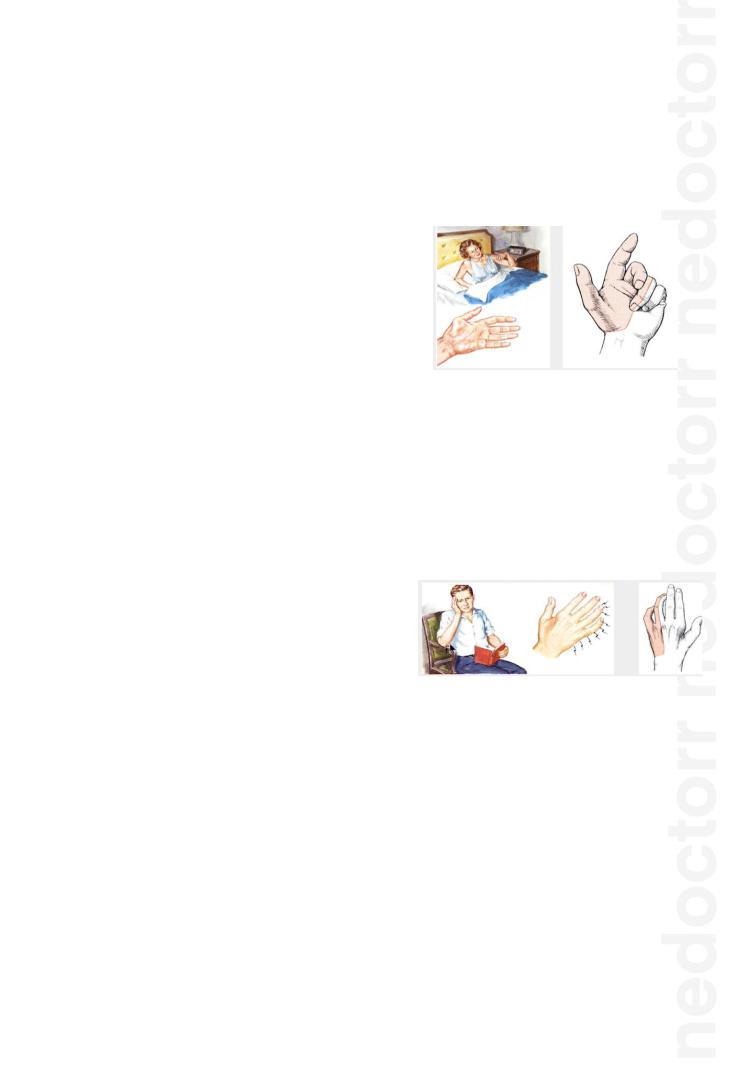

Синдром запястного канала:

Чаще развивается у женщин.

Причина: сдавление срединного нерва в области запястья.

Клиническая картина:

Ночные и утренние боли и парестезии в пальцах рук, которые ослабевают при их встряхивании.

Онемение чаще локализуется в I—III пальцах.

Поднятие руки вверх усиливает симптомы, а опускание — уменьшает их.

При длительном (в течение минуты) сгибании кисти в большинстве случае отмечаются парестезии в 1—IV пальцах (симптом Фалена).

Перкуссия в области пораженного запястного канала может вызвать боль, иррадиирующую в пальцы (симптом Тинеля).

Невропатия локтевого нерва (синдром кубитального канала):

Причина: травмы нерва или его хронической компрессии в области локтевого или реже лучезапястного сустава. В многих случаях

хроническое сдавление происходит, если человек вследствии профессиональных или бытовых причин длительное время часто опираете локтем о твердую поверхность.

Клиническая картина:

Парестезии и бол в IV—V пальцах, усиливающиеся по ночам, ослабление или утрата чувствительности на V пальце и на локтевой поверхности IV пальца и кисти.

Указанные симптомы могут усиливаться при повторных движениях в локтевом лучезапястном суставах, например при игре в теннис.

В области повреждения нерва отмечается болезненность при перкуссии и пальпации с иррадиациейв IV—V пальцы (симптом Тинеля).

При длительном и значительном поражении нерва возникают двигательные расстройства в виде слабости отведения и приведения мизинца, слабости мышцы, приводящей большой палец кисти, атрофии мышц гипотенара и межкостных мышц с формированием «когтистой кисти».

167

Невропатия лучевого нерва (паралич субботней ночи):

Причина: компрессия нерва на уровне средних или нижних отделов плеча или предплечья, травмы нерва при переломе плечевой кости.

Клиническая картина:

Поражение нерва на уровне средних или нижних отделов плечевой кисти проявляется периферическим параличом разгибателей кисти и пальцев («висячая кисть»), нарушением чувствительности на тыльной стороне кисти в области первого межфалангового промежутка.

При поражении на уровне подмышечной области дополнительно отмечается слабость разгибания предплечья (парез трехглавой мышцы).

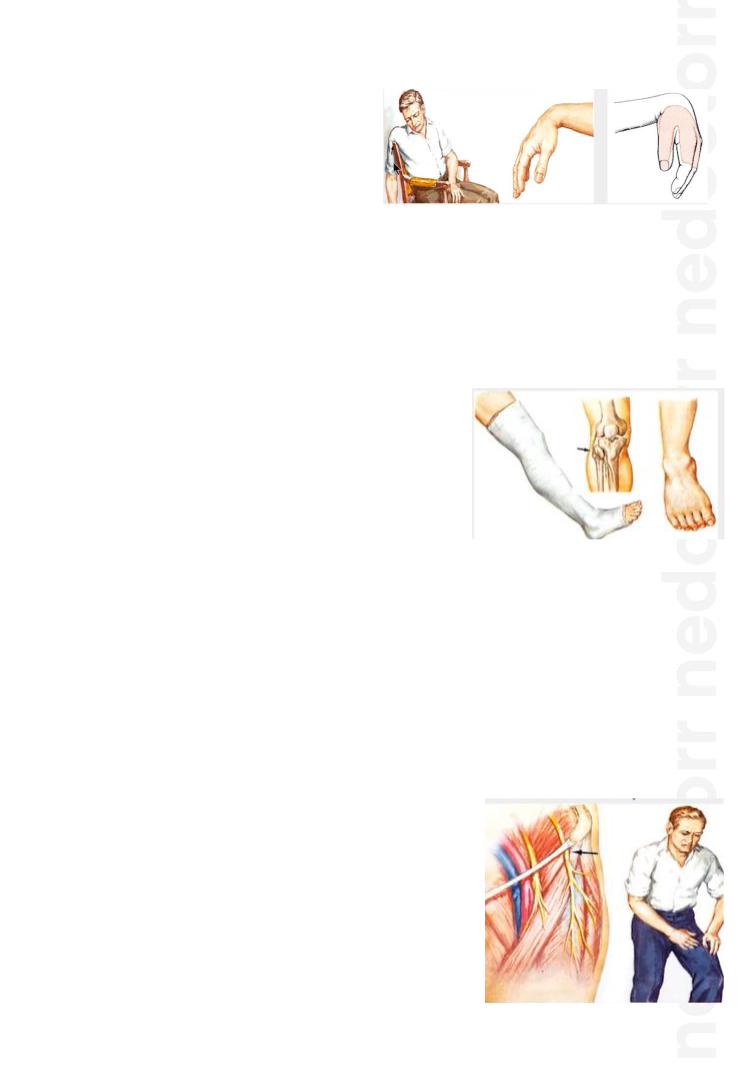

Невропатия малоберцового нерва:

Причина: компрессия нерва у головки малоберцовой кости, что может быть вызвано однократным или повторным резким подошвенным сгибанием и супинацией стопы (подворачиванием, что вызывает растяжение нерва), длительным пребыванием в

положении на корточках или сидя с ногой, закинутой на ногу, ношением гипсовой повязки.

Клиническая картина:

Парез или паралич разгибателей стопы и пальцев («свисающая стопа»);

Утрата чувствительности по наружной поверхности нижней половины голени, тыльной поверхности стопы и I—IV пальцев.

При походке на стороне поражения наблюдается степаж: пациент при каждом шаге вынужден высоко поднимать ногу, чтобы носок стопы не касался земли.

При длительном поражении развивается атрофия мышц передней и наружной групп голени.

Невропатия наружного кожного нерва бедра (болезнь Рота):

Причина: компрессия нерва под пупартовой связкой, что чаще вызвано травмой, ношением корсета, бандажа или тугого ремня либо избыточным отложением жира в нижнем отделе передней брюшной стенки и в области бедер, реже — опухолью, асцитом, беременностью.

168

Клиническая картина:

Жгучая боль, парастезии по передненаружной поверхности бедра.

Боли усиливаются при разгибании бедра (в связи с натяжением нерва) и уменьшаются или даже исчезают при его сгибании.

У части пациентов отмечается болезненность при пальпации и перкуссии области прохождения нерва под пупартовой связкой.

На более поздних стадиях болезни нередко наблюдается гипостезия по передненаружной поверхности бедра.

ДИАГНОСТИКА:

Стимуляционная электромиография (выявления нарушения функции пораженного нерва);

УЗИ (видим причину компрессии)

ЛЕЧЕНИЕ ТУНЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ:

Если невропатия выражена слабо:

Устранение причины сдавления (если это связано с нагрузкой на сустав извне)

Введение гидрокортизона в область анатомически узких каналов;

Лечебная гимнастика и физиотерапия;

При выраженной симптоматике:

Оперативное лечение (декомпрессия и невролиз).

МНОЖЕСТВЕННЫЕ НЕВРОПАТИИ

Множественная мононевропатия - одновременное или последовательное поражение нескольких (2 и более) периферических нервов;

Этиология:

Васкулиты и заболевания соединительной ткани, которые вызывают ишемию

нервов вследствие поражения vasa vasorum;

Гипотиреоз, акромегалия, нейрофиброматоз, наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления – компрессия нервов;

Саркоидоз, амилоидоз, лимфогранулематоз – инфильтрация нервов;

Мультифокальная моторная невропатия – аутоиммунное поражение, при котором страдают двигательные волокна в составе периферических нервов.

АЛГОРИТМ ВРАЧА:

1. Надо определить, что пострадало (периферический нерв, сплетение или корешок);

169

2.Определить распространенность поражения;

3.Определить этиологический фактор;

4.Назначить лечение.

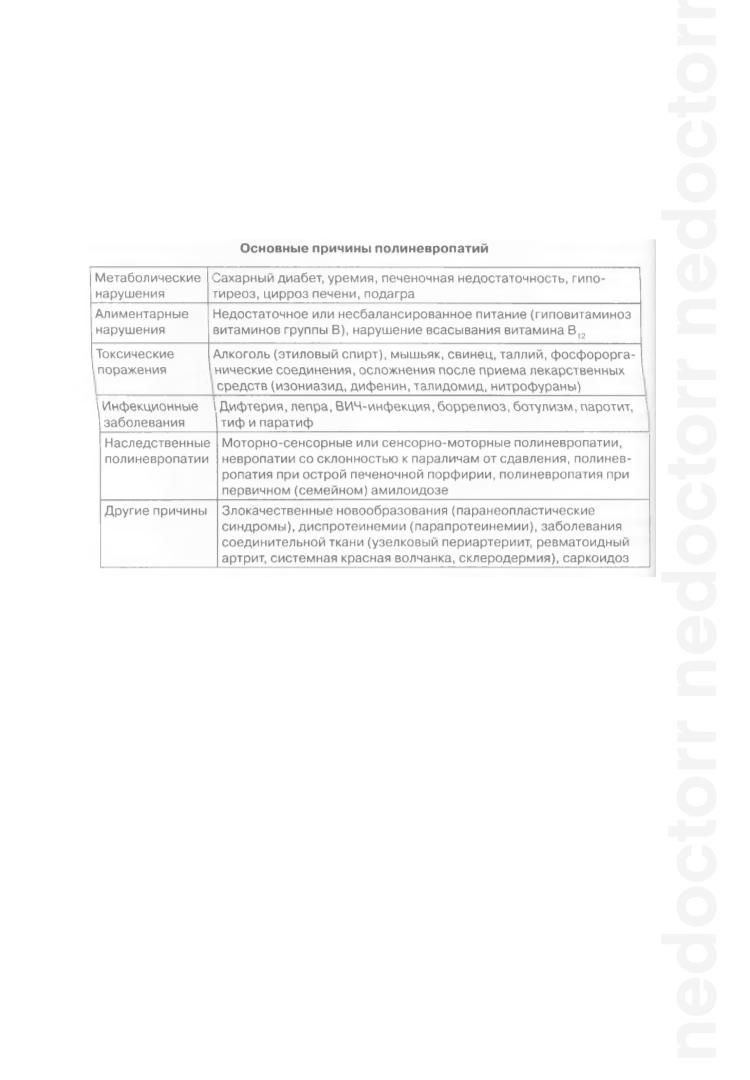

ПОЛИНЕВРОПАТИИ

Полиневропатия характеризуется диффузным поражением периферических нервов.

Как правило, при полиневропатиях страдают дистальные отделы конечностей. Так как у них худшие нейротрофические условия.

Классификация полиневропатий:

Сенсорно-моторные – нарушения чувствительности и двигательные нарушения в виде вялых парезов.

Преимущественно моторные

Преимущественно сенсорные

Сенсорно-вегетативные- страдают чувствительные и вегетативные волокна периферических нервов.

Стадии полиневропатии:

Стадия 0 – полиневропатия отсутствует;

Стадия 1 – асимптомная полиневропатия (субклиническая) – диагностируется по результатам нейрофизиологического исследования.

пример: пациент с диагнозом «сахарный диабет» не предъявляет никаких жалоб, однако эндокринолог отправил его на стимуляционную электромиографию, позволяющую выявить 1ю стадию (эта стадия обратима).

Стадия 2 – клинически проявляющаяся полиневропатия;

Стадия 3 – полиневропатия с выраженным функциональным дефектом.

170